5

5.

UN PROCESSUS MERVEILLEUSEMENT DÉSORDONNÉ : L’ÉDUCATION EN PLEIN AIR AU CANADA

Remarque de l’auteur : Ce chapitre est une version révisée et mise à jour de l’article suivant : Asfeldt, M. « A beautiful messy process: Outdoor education in Canada », Pathways: The Ontario Journal of Outdoor Education, vol. 33, no 2, p. 4-17.

L’éducation en plein air m’a sauvé la vie. Bon, j’exagère peut-être un peu, mais c’est vrai que l’éducation en plein air (EPA) a inspiré un changement dans ma vie. Mon premier cours en plein air a été d’une durée d’un mois, en mai 1981. Je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait. À l’époque, il me manquait trois crédits pour terminer le secondaire au Camrose Lutheran College, qui offrait la 12e année et les deux premières années d’université. Le Dr Garry « Gibber » Gibson, qui donnait les cours universitaires en plein air, m’offrait les crédits manquants si je suivais son cours d’éducation physique 30, d’une durée d’un mois. J’aimais l’idée et, comme on dit, le reste appartient à l’histoire. À la fin de ce mois de mai 1981, fort de cette remarquable expérience de groupe, de nouvelles perspectives sur le monde naturel et d’un grand sentiment de confiance, mon voyage personnel et professionnel dans le monde du plein air commençait. Au cours des 40 dernières années, j’ai pu voir et ressentir les bienfaits de l’EPA à la fois en tant qu’étudiant et enseignant.

Au cours de ma carrière universitaire de près de 30 ans, j’ai vu les universités « découvrir » l’enseignement actif, pratique, en groupe et sur le terrain, où les étudiants participent directement au processus d’apprentissage et où les enseignants établissent des liens entre le contenu du cours et la vie quotidienne des étudiants. En observant la tendance des universités à améliorer l’expérience de l’enseignement et de l’apprentissage, je me suis souvent demandé comment les établissements d’enseignement supérieur ont pu mettre autant de temps à découvrir qu’une salle de classe interactive et participative ou un espace extérieur est une idée innovante. L’apprentissage actif et participatif a toujours été le modus operandi des enseignants en plein air et aussi celui de nombreux autres en salle de classe, et je pense que la plupart n’ont jamais considéré leur pratique comme nouvelle ou innovante. Je crois plutôt qu’au plus profond de leur âme d’enseignant, la plupart d’entre eux savent que les traditions et les pratiques d’EPA ne sont que de bonnes vieilles méthodes d’enseignement (Raffan, 1996).

Cette observation, associée à mon constant combat professionnel pour obtenir des ressources et justifier mes pratiques d’EPA (qui ironiquement, s’alignent maintenant aux priorités émergentes et aux objectifs déclarés des établissements d’enseignement supérieur en ce qui concerne ces nouvelles pratiques pédagogiques actives et novatrices et les résultats d’apprentissage) nous a menés, un collègue et moi-même, à diriger une étude nationale sur l’EPA au Canada. Cette étude cherchait à déterminer les principes directeurs, les buts principaux et les caractéristiques distinctives de l’EPA au Canada, dans l’espoir d’approfondir la compréhension de cette approche au Canada et en améliorer la prestation. Nous avons publié les résultats de notre étude dans Purc-Stephenson et coll., (2019), Asfeldt et coll., (2020), Asfeldt et coll., (2022a) et Asfeldt et coll., (2022b).

En résumé, les résultats démontrent que les enseignants de plein air sont un groupe engagé et passionné qui forme et inspire les étudiants en s’appuyant sur des pratiques pédagogiques bien fondées. Dans Asfeldt et coll., 2020 nous écrivons : « Au Canada, l’éducation en plein air est fondée sur l’apprentissage par l’expérience en plein air, qui fait le pont entre les disciplines universitaires et présente l’avantage d’aider les élèves à établir des liens avec la terre, ses habitants et le passé » (p. 11). Dans Asfeldt et coll., (2022a), nous affirmons que « la nature holistique et intégrée de l’EPA est toute indiquée pour préparer les enfants et les jeunes à relever les défis de la vie au XXIe siècle, qui correspondent bien à l’objectif et à la mission de l’enseignement primaire et secondaire au Canada » (p. 15). Enfin, dans Asfeldt et coll., (2022b), nous affirmons que « l’EPA fournit généralement un apprentissage participatif, innovant, actif et expérientiel en groupe dans un lieu propice à un large éventail d’objectifs d’apprentissage que les collèges et les universités considèrent comme prioritaires » (p. 306). À bien des égards, l’EPA est en avance sur les nouvelles tendances pédagogiques qui favorisent l’apprentissage actif et innovant.

Dans ce chapitre, je ferai part de nos conclusions et j’espère qu’elles confirmeront le bon travail que les enseignants en plein air accomplissent depuis des décennies, tout comme les éducateurs talentueux et engagés de nombreuses autres disciplines. En outre, j’espère que ces résultats permettront à nos collègues, aux administrateurs, aux gouvernements et à d’autres parties prenantes de mieux comprendre la valeur de l’éducation en plein air afin d’aider les camps d’été, les écoles primaires et secondaires, les collèges et les universités à atteindre leurs objectifs éducatifs tout en préparant les étudiants à vivre une vie utile et éthique.

Survol de l’étude

Pour consulter les détails de notre méthodologie et de notre processus de recherche, veuillez lire Asfeldt et coll., (2020), Asfeldt et coll., (2022a), et Asfeldt et coll., (2022b). Ce chapitre aborde l’essentiel. Tout d’abord, nous voulions échantillonner des programmes de l’ensemble du Canada. L’un de nos objectifs était de voir si on pouvait observer une ou plusieurs « manières canadiennes » de prodiguer l’EPA. Deuxièmement, nous savions que nous devions limiter l’étendue de notre étude, sans quoi elle deviendrait ingérable. C’est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur les programmes d’EPA des camps d’été ainsi que des secteurs de l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire. Troisièmement, nous voulions inclure des visites dans les établissements et des entretiens en personne pour obtenir des données précieuses qu’un sondage ne peut tout simplement pas fournir. Quatrièmement, nous visions une participation beaucoup plus large que possible par les visites sur place et les entretiens seulement. Par conséquent, après une analyse approfondie de la littérature sur l’EPA au Canada (Purc-Stephenson et coll., 2019), nous avons effectué 22 visites de sites et entretiens (six camps d’été, dix programmes d’enseignement primaire et secondaire, cinq programmes postsecondaires et un collège d’enseignement général et professionnel [CÉGEP] au Québec) (voir Asfeldt et coll., 2020). En nous fondant sur ces entretiens, nous avons créé un sondage en ligne pour lequel nous avons eu 215 répondants, soit 93 camps d’été, 100 programmes d’enseignement primaire et secondaire et 22 programmes d’enseignement supérieur. Les visites sur place, les entretiens et les sondages ont porté sur trois aspects spécifiques de chaque programme : (1) les valeurs et philosophies sous-jacentes du programme; (2) les objectifs centraux du programme; et (3) les activités communes incluses dans chaque programme.

Résultats des visites et entretiens

Les conclusions de nos visites et de nos entretiens sur le terrain indiquent que l’EPA est une méthode qui permet de relever d’importants défis et problèmes éducatifs, environnementaux et sociaux que le Canada et le monde entier doivent surmonter aujourd’hui. En 1972, John Passmore a mené une étude nationale sur l’EPA au Canada et tiré la conclusion suivante :

« L’éducation en plein air n’est certainement pas la réponse à tous nos problèmes en enseignement, mais on reconnaît de plus en plus qu’il s’agit d’une méthode d’enseignement qui ajoute un aspect important à chaque matière du programme scolaire, soit la pertinence de la matière sur le monde dans lequel vivent nos jeunes » (p. 61).

Nos conclusions montrent que les idées de Passmore sont aussi vraies aujourd’hui qu’elles l’étaient en 1972 : l’EPA reste une pratique éducative saine, guidée par des principes pédagogiques solides, qui produit des résultats d’apprentissage valables et pertinents.

Philosophies

Sur la base de nos visites et de nos entretiens, nous avons formulé cinq thèmes qui représentent les philosophies les plus courantes qui animent les programmes d’EPA au Canada. Nous avons intitulé ces thèmes :

- Fondateurs influents

- Apprentissage pratique et expérimental

- Apprentissage holistique et intégré

- Voyager sur nos terres

- Religion et spiritualité

Au Canada, les programmes d’EPA sont souvent lancés par des fondateurs influents, comme un enseignant (ou un groupe d’enseignants) inspiré et passionné qui a vécu cette expérience dans son parcours et a constaté les nombreux avantages par rapport aux disciplines, salles de classe et programmes traditionnels. Cela dit, je tiens à préciser que de nombreux enseignants inspirés et passionnés accomplissent un travail remarquable dans les limites de ce cadre et nous ne suggérons en aucun cas que l’EPA est la seule solution. Elle permet néanmoins de relever de nombreux défis en éducation et les fondateurs influents décrits lors des entretiens ont utilisé leur expérience et leur vision pour transmettre la soif d’apprendre à leurs étudiants. Bon nombre des répondants ont raconté qu’un fondateur influent avait été leur professeur ou leur mentor et les avait tellement inspirés par son travail qu’ils avaient consacré leur carrière en enseignement à poursuivre cette vision. Malheureusement, les programmes d’EPA sont souvent interrompus lorsque leur fondateur prend sa retraite, faute d’un remplaçant pour poursuivre le programme. On constate la différence entre les programmes d’EPA et ceux des disciplines traditionnelles comme les mathématiques, la biologie ou l’anglais, qui sont bien établies dans les écoles et les universités et pour lesquelles il est relativement facile d’embaucher un remplaçant lorsqu’un enseignant ou un membre de la faculté part à la retraite. Cependant, comme elle se situe en marge de nombreux programmes primaires et postsecondaires, sans un défenseur passionné et inspiré, l’éducation en plein air est plus susceptible d’être laissée à la dérive. Il est intéressant de noter que lors de nos visites, nous avons observé que dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire et dans ceux d’enseignement supérieur, la plupart de ces programmes sont donnés dans des sous-sols, des placards réaffectés, de vieux garages et des remises situés dans des coins reculés de la propriété de l’école. Pas une seule fois nous n’avons observé un espace spécialement conçu à cet effet. Ce manque d’espace dédié suggère que l’EPA continue d’exister en marge de l’enseignement primaire et secondaire et de l’enseignement postsecondaire au Canada.

Il n’est pas surprenant que l’apprentissage pratique par l’expérience soit l’un des thèmes dominants décrivant les philosophies sous-jacentes des programmes d’EPA. Pratiquement toutes les personnes que nous avons interrogées ont parlé de l’importance de l’apprentissage pratique par l’expérience, qu’elles décrivent comme permettant aux étudiants de sortir de la salle de classe pour participer à une forme active d’apprentissage. De plus, les répondants ont déclaré être convaincus que l’apprentissage pratique était central à leur programme parce qu’il favorise une meilleure compréhension du contenu des cours et rend ce contenu intéressant et pertinent. Une observation notable est que peu d’enseignants ou de responsables de l’EPA ont relié l’apprentissage expérientiel pratique à une philosophie de l’éducation ou à un fondement théorique particulier, notamment ceux de John Dewey (éducation expérientielle) ou Jack Mezirow (apprentissage transformationnel). D’une manière générale, les entretiens nous ont laissé l’impression que les enseignants et les responsables savent intuitivement que l’apprentissage pratique par l’expérience est tout simplement logique, qu’il s’agit d’une manière évidente d’enseigner dont la mise en œuvre ne nécessite pas de principes académiques ni de fondement théorique identifiable ou articulé. Cette constatation est quelque peu surprenante et nous amène à nous demander à quoi pourraient ressembler l’EPA et d’autres pratiques éducatives si les enseignants et les responsables avaient une meilleure compréhension de certains principes et théories qui y sont couramment associés?

La notion que l’EPA est un moyen de faciliter l’apprentissage holistique et intégré était également un thème bien défini. Essentiellement, les enseignants et les responsables estiment que l’un des points forts de cette approche est qu’elle brouille les frontières des disciplines scolaires traditionnelles et aide les étudiants à reconnaître la nature interconnectée de la vie et du monde. Par exemple, les programmes d’EPA peuvent aider les étudiants à relier les connaissances en physique et en éducation physique en utilisant les connaissances des deux disciplines lorsqu’ils apprennent à faire du canoë. Ils peuvent également faire appel à des connaissances historiques et littéraires pour enrichir une excursion en rivière ou en raquettes en donnant vie aux histoires du passé et du présent dans la terre, les arbres et l’eau. De plus, les connaissances en biologie, en chimie et en environnement peuvent être liées aux études sociales lors de sorties sur le terrain local ou à des endroits éloignés pour étudier l’impact de la pollution et de la réhabilitation de l’environnement. L’un des répondants a éloquemment décrit son programme comme un processus « où les études comptent, les relations comptent, l’environnement compte, et tout est lié dans cette belle expérience ».

L’expérience du plein air sur le terrain est devenue un élément important de nombreux programmes, où les enseignants et les responsables sont convaincus que les excursions d’aventure en plein air en petits groupes sont riches en enseignements. Il est facile de voir qu’une expérience de voyage dans un territoire éloigné ou même local est une forme naturelle d’apprentissage pratique, expérientiel, holistique et intégré dans une belle synergie. De plus, les enseignants et les responsables estiment que le simple fait de passer du temps dans la nature constitue en soi une expérience importante qui ne nécessite aucune structure ou direction supplémentaire de la part de l’enseignant, puisque la nature elle-même est une excellente enseignante. Il a été démontré que les sorties sur le terrain sont favorables pour de nombreux résultats d’apprentissage qui seront décrits plus loin, entre autres le développement personnel et social, en plus d’être un moyen d’en apprendre davantage sur l’histoire et la culture du Canada, et en particulier sur les peuples autochtones. Certains ont estimé que les excursions d’aventure en plein air sont une expérience canadienne par excellence.

Les philosophies et les valeurs ancrées dans les traditions religieuses et spirituelles façonnent également l’EPA au Canada. Certains affirment que les programmes sont guidés par les valeurs chrétiennes traditionnelles, mais pour la plupart des programmes le terme « spiritualité » est utilisé pour décrire l’idée que le monde et la vie comportent un élément mystérieux qui n’est pas enraciné dans une tradition religieuse définie. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une forme d’apprentissage holistique intégré qui encourage diverses formes de connaissances. En revanche, l’enseignement traditionnel est trop souvent compartimenté dans des disciplines distinctes d’une manière qui ne reflète pas les interconnexions et les réalités complexes (mais parfois simples) et désordonnées (mais aussi magnifiques) de la vie d’un étudiant et du monde tel qu’il le vit.

Objectifs d’apprentissage

Il n’est pas surprenant que les programmes d’EPA aient des objectifs d’apprentissage variés et ne se limitent pas à apprendre à pagayer sur un canoë, à allumer un feu ou à identifier un chant d’oiseau spécifique. Ces compétences ont une certaine importance, mais pour la plupart, pas lorsqu’elles sont acquises isolément. Il s’agit plutôt d’activités importantes qui reflètent les principes qui guident ces programmes et permettent d’atteindre les objectifs d’apprentissage spécifiques. Là encore, il y a une raison d’être à ce qui pourrait apparaître comme une folie désordonnée ou un apprentissage récréatif. Les objectifs d’apprentissage décrits par les répondants ont été regroupés en cinq thèmes :

- Esprit de communauté

- Croissance personnelle

- Conscience des personnes et des lieux

- Gestion de l’environnement

- Employabilité et développement des compétences

Ici encore, nous voyons la nature diversifiée et interreliée de cette approche. La création d’une communauté est apparue comme l’un des principaux objectifs de l’EPA. Les personnes que nous avons interrogées ont parlé avec passion de l’objectif de promouvoir le travail d’équipe et de favoriser les relations au sein des groupes avec lesquels elles travaillent. Bon nombre d’enseignants et de responsables étaient d’avis que les étudiants d’aujourd’hui manquent d’occasions de vivre des expériences authentiques de travail en équipe et de relations honnêtes, et que l’EPA est un bon moyen d’y parvenir. Il est facile d’imaginer qu’une excursion d’aventure en plein air dans une région éloignée crée un esprit de communauté au sein du groupe. Autrement dit, les voyages en région éloignée favorisent le sentiment d’appartenance à une communauté, car les étudiants sont tenus de collaborer dans la plupart des aspects de leur expérience en vue d’atteindre un ou plusieurs objectifs communs, comme le reflètent les divers objectifs d’apprentissage liés à l’EPA.

Cette approche pédagogique pour promouvoir le développement personnel est tout aussi courante que la création d’une communauté et il existe un lien naturel entre le développement personnel et l’appartenance à une véritable communauté. Il se produit souvent une prise de conscience des forces et des faiblesses personnelles lorsque nous nous engageons à surmonter des défis mentaux et physiques pertinents et intéressants en groupe. Ce lien entre le développement d’une communauté et l’épanouissement personnel a été reconnu par de nombreux répondants et a souligné certaines racines communes de l’EPA au Canada, comme la tradition des camps d’été de l’Ontario (Wall, 2009), qui visait à développer le caractère, ainsi que les traditions britanniques des scouts et des programmes Outward Bound, qui ont toutes deux influencé l’EPA au Canada. Ces premiers modèles reflètent le concept selon lequel « l’éducation est essentiellement un processus social » (Dewey, 1938, p. 58), qui se manifeste aujourd’hui dans les thèmes de la création d’une communauté et de l’épanouissement personnel.

La prise de conscience des personnes et des lieux reflète l’objectif d’enseigner l’importance historique d’un lieu ou de personnes en particulier. Comme l’a souvent dit Henderson (2005) : « Chaque sentier a son histoire. » Le point de vue d’Henderson est que lorsque nous pagayons sur une rivière ou que nous marchons sur un sentier, nous pagayons sur une rivière particulière et nous marchons sur un sentier particulier. Il ne s’agit pas seulement de rivières et de sentiers anonymes non découverts, mais bien de rivières et de sentiers qui ont un passé et une histoire uniques et particuliers. L’idée d’Henderson, selon laquelle « chaque sentier a son histoire », repose sur le fait que la connaissance de ces passés et de ces histoires permet d’enrichir l’expérience de la rivière et du sentier et de comprendre l’histoire et la culture canadiennes, qui sont parfois profondément troublantes. Toutefois, comprendre que notre passé houleux a entraîné des générations de préjudices et de relations difficiles avec les Autochtones au Canada, ainsi que de nombreuses atteintes à l’environnement, est une occasion de profonds apprentissages. Comme le soulignent Meerts-Brandsma et coll. (2020), l’EPA est bien placée pour aborder de nombreux problèmes de privilèges qui nécessitent une attention urgente.

La gestion de l’environnement est également apparue comme un objectif d’apprentissage important. Les personnes interrogées ont particulièrement insisté sur l’importance de sensibiliser les étudiants à un avenir durable et de leur donner les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des pratiques durables dans leur vie quotidienne. Au cours des expéditions, les pratiques de camping et de voyage respectueuses de l’environnement sont couramment enseignées. Les préoccupations environnementales des années 1960 et 1970 ont été des vecteurs importants de l’émergence de l’EPA au Canada, qui continue d’être un moyen d’éduquer les étudiants sur ces préoccupations persistantes, mais aussi sur des questions d’actualité, en particulier au moment où nous luttons contre l’accélération du changement climatique.

Le dernier objectif d’apprentissage concernait les questions liées à la préparation des étudiants à l’employabilité dans les domaines liés aux activités de plein air. L’accent est généralement mis sur le développement des compétences, ce qui permet d’obtenir un certificat de compétences en plein air, comme le canoë, ainsi qu’une formation à la sécurité, comme les premiers secours.

Activités

Dans le cadre de nos entretiens et de nos visites sur le terrain, nous avons cherché à nous faire une idée des activités couramment incluses dans les programmes d’EPA. La liste est longue. Après avoir combiné toutes les activités incluses dans les camps d’été, les programmes d’enseignement primaire et secondaire et les programmes postsecondaires, nous avons dressé une liste de 33 activités différentes. Pour mieux comprendre ces 33 activités, nous les avons classées en sept grandes catégories : compétences de vie en plein air (monter un feu, cuisiner); activités sportives et récréatives (canoë, kayak); expérience professionnelle et certification (observation au poste de travail, formation aux premiers secours); les activités d’éducation à l’environnement (promenades dans la nature, observation des oiseaux); les jeux (jeux de groupe ludiques pour promouvoir le développement personnel et social); la réflexion (tenue de journal, discussions de groupe); et l’art et l’artisanat (fabrication de pagaies et de mocassins). En moyenne, les programmes proposent 14 activités différentes. Les activités les plus courantes relèvent des catégories « compétences de vie en plein air » et « activités sportives et récréatives ».

Résultats du sondage

Comme déjà mentionné, une fois l’analyse documentaire et les entretiens terminés, nous avons créé trois sondage, s distincts pour chaque secteur, soit les camps d’été, les programmes d’enseignement primaire ) »et secondaire et les programmes d’enseignement supérieur. Ces sondages visaient à déterminer dans quelle mesure les résultats et les thèmes des entretiens s’appliquent à l’ensemble du Canada et aux trois secteurs cibles. Même si chaque enquête a recueilli des données spécifiques à chaque secteur, elles ont toutes recueilli des données concernant les principes directeurs, les principaux objectifs et les activités distinctives pour nous permettre de présenter des données spécifiques à chaque secteur. J’en donnerai ici un aperçu. Des résultats de recherche plus approfondis pour les programmes d’enseignement primaire et secondaire sont présentés dans Asfeldt et coll. (2022a) et pour les programmes postsecondaires dans Asfeldt et coll. (2022b).

Philosophies

La figure 1 montre comment les camps d’été, les programmes d’enseignement primaire et secondaire et les programmes postsecondaires ont évalué l’incidence de sept philosophies et valeurs sous-jacentes. Vous remarquerez qu’il y a ici sept thèmes plutôt que les cinq utilisés dans les entretiens. En effet, certains des cinq thèmes initiaux ont été subdivisés afin d’obtenir une compréhension plus nuancée (p. ex., nous avons ajouté la philosophie de l’éducation, renommé « voyage sur nos terres » pour « excursion d’aventure en plein air » et divisé la religion et la spiritualité en deux thèmes distincts). Les répondants ont été invités à indiquer dans quelle mesure ils sont d’avis qu’une philosophie ou une valeur en particulier a une incidence sur leurs programmes. Autrement dit, plus l’évaluation moyenne d’une philosophie ou d’une valeur particulière est élevée, plus elle façonne un programme. Par exemple, compte tenu de nos résultats, une division raisonnable serait une incidence faible (0,00 à 2,5), une incidence neutre (2,6 à 3,5) et une incidence forte (3,6 à 5,0).

Dans l’ensemble, le schéma d’influence est resté sensiblement le même que celui révélé par l’examen des entretiens. Par exemple, l’apprentissage pratique par l’expérience, l’apprentissage holistique intégré et l’impact des fondateurs influents sont restés dominants. Il existe néanmoins des différences entre les secteurs. Par exemple, les camps d’été sont la catégorie la moins influencée par les philosophies éducatives et la plus influencée par les traditions religieuses. Cette constatation est logique, puisque de nombreux camps d’été sont soutenus par des églises et d’autres organismes religieux.

Les traditions religieuses n’ont pratiquement aucune incidence sur les programmes d’enseignement, primaire, secondaire et postsecondaire, mais la spiritualité y a sa place. Cette constatation s’explique probablement par le fait que les établissements d’enseignement primaire et secondaire et ceux d’enseignement supérieur sont souvent financés par des fonds publics et ont donc une approche plus large de la spiritualité, par opposition à une approche confessionnelle spécifique. L’apprentissage holistique intégré a une plus grande incidence sur les programmes d’enseignement primaire et secondaire, ce qui confirme l’idée que l’EPA est un moyen courant de brouiller les frontières des disciplines scolaires traditionnelles. Les idées directement liées à des philosophies éducatives spécifiques ont un effet plus prononcé sur les programmes d’enseignement postsecondaire, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les universitaires sont généralement plus immergés dans la littérature académique, qui abordent plus couramment les philosophies sur l’éducation.

Après avoir demandé aux répondants d’évaluer l’incidence de ces sept philosophies et valeurs sur leurs programmes, nous leur avons demandé de nommer les deux philosophies les plus essentielles à l’approche de leur programme (figure 2). Ces données varient davantage d’un secteur à l’autre, mais l’apprentissage pratique par l’expérience est clairement la philosophie qui a la plus grande incidence sur les programmes dans les trois secteurs. Compte tenu de la tendance récente à favoriser l’apprentissage par l’expérience dans l’enseignement primaire et secondaire, et en particulier dans l’enseignement postsecondaire au Canada, cette constatation montre que l’EPA est en avance sur les nouvelles tendances pédagogiques et est même un chef de file. Parmi les autres résultats notables, citons l’affirmation de la forte incidence des traditions religieuses dans les camps d’été et de l’apprentissage holistique intégré dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire. Les excursions d’aventure ont eu une plus grande incidence sur les programmes d’enseignement postsecondaire, où les fondateurs influents ont en revanche eu le moins d’influence.

Objectifs d’apprentissage

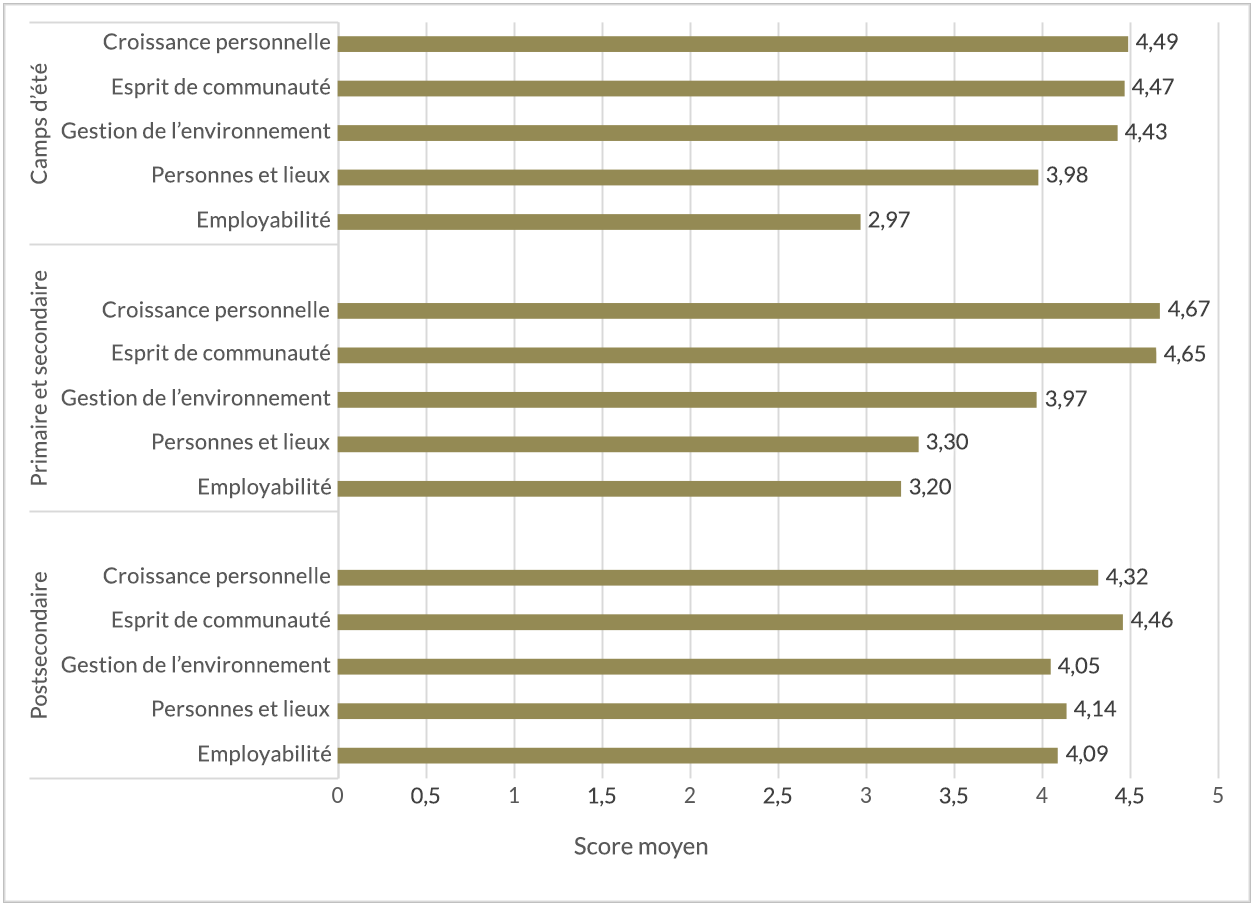

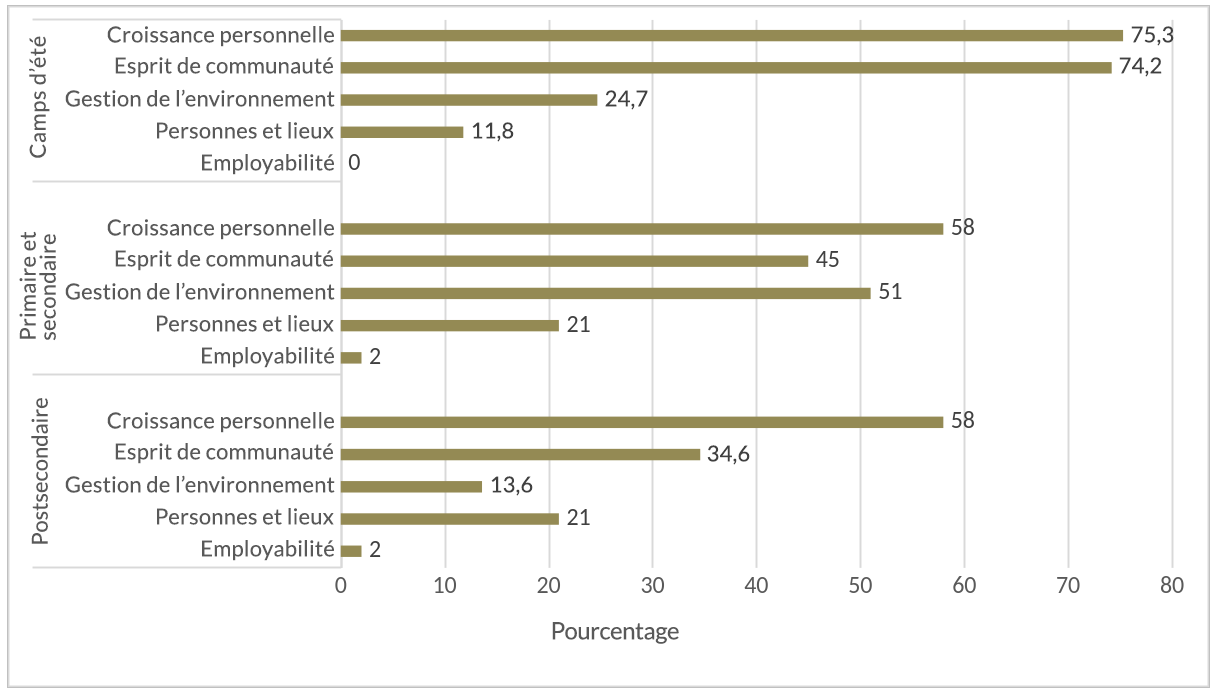

Les données relatives aux objectifs d’apprentissage révèlent que les programmes d’EPA comprennent généralement un certain nombre d’objectifs importants, ce qui est logique compte tenu de son importance en tant que forme holistique d’apprentissage intégré (figure 3), où les frontières des disciplines traditionnelles sont brouillées pour établir des liens entre ces disciplines qui reflètent la réalité de la vie des étudiants. Cette approche correspond bien à l’idée de Dewey selon laquelle l’éducation est un processus de vie et non une préparation à une vie future (Dewey, 1981, p. 445), qui est l’un des fondements de sa philosophie l’éducation expérientielle. Dewey était l’un des pionniers du mouvement d’éducation progressiste en Amérique du Nord au début du XXe siècle et il est souvent considéré par les érudits comme l’un des fondateurs de l’éducation expérientielle, laquelle a façonné l’éducation moderne au plein air et à l’aventure.

Comme pour les philosophies et les valeurs, nous avons demandé aux répondants d’indiquer, à leur avis, quels sont les deux objectifs d’apprentissage les plus importants de la liste (figure 4). Là encore, on constate une certaine variabilité entre les secteurs, mais dans l’ensemble, les deux objectifs les plus importants de l’EPA sont le développement personnel et la création d’une communauté. Ces réponses pourraient indiquer que le personnel enseignant en plein air reconnaît que le processus social de l’apprentissage est essentiel à une éducation efficace. Comme l’a souvent dit mon mentor Gibson : « Vous n’enseignez pas tout bonnement l’éducation en plein air, vous enseignez à des personnes à part entière. » (communication personnelle, 1992). De ce point de vue, ces résultats peuvent indiquer que les enseignants d’EPA reconnaissent qu’un rôle essentiel de l’éducation est d’aider les étudiants à apprendre à se connaître eux-mêmes et que la création d’un cadre communautaire sûr et positif favorise non seulement l’apprentissage de soi, mais fournit également une base pour l’apprentissage, dans ce cas, de la gestion de l’environnement et de la conscience des personnes et des lieux. Il est certain que les éducateurs en plein air sont plus enclins à considérer l’éducation comme un processus de transformation que comme un processus transactionnel de transfert de connaissances. Un processus transactionnel de transfert de connaissances vise principalement à inculquer aux étudiants un contenu d’une discipline spécifique (par exemple, la culture numérique), où l’on accorde peu d’attention à la manière dont ces connaissances peuvent avoir un effet sur les étudiants, voire les transformer. En revanche, une perspective transformationnelle vise non seulement à ce que les étudiants apprennent des connaissances disciplinaires spécifiques, mais aussi à ce que le processus d’apprentissage modifie, ou transforme, leur compréhension et leur perspective d’eux-mêmes, des autres et du monde dans lequel ils vivent. On pourrait dire qu’une approche transactionnelle est un processus efficace, propre et net, tandis qu’une approche transformationnelle embrasse la nature désordonnée et imprévisible de l’apprentissage qui valorise l’efficacité plutôt que l’efficience (Asfeldt et Beames, 2017). De ce point de vue, l’EPA est un processus merveilleusement désordonné.

|

PLAGE |

Camps d’été n = 93 |

K-12 n = 100 |

Postsecondaire n = 22 |

|||

|

80 – 100 % |

n = 86, (92,5 %) n = 82, (88,2 %) |

Feux de camp Jeux |

|

Aucune activité rapportée |

n = 20 (90,9 %) n = 19 (86,4 %) n = 19 (86,4 %) n = 19 (86,4 %) |

Camping Feux de camp Canoë Randonnée |

|

60 – 79 % |

n = 76, (81,7 %) n = 70, (75,3 %) n = 69, (74,2 %) n = 67, (72,0 %) n = 66, (71,0 %) n = 66, (71,0 %) n = 66, (71,0 %) |

Canoë Camping Tir à l’arc Randonnée Études de la nature Orientation Natation |

n = 79 (79,0 %) n = 77 (77,0 %) n = 77 (77,0 %) n = 70 (70,0 %) n = 70 (70,0 %) n = 69 (69,0 %) n = 65 (65,0 %) n = 62 (62,0 %) n = 61 (61,0 %) |

Camping Jeux Feux de camp Études de la nature Orientation Randonnée Cuisine Raquettes à neige Canoë |

n = 17 (77,3 %) n = 16 (72,7 %) n = 16 (72,7 %) n = 16 (72,7 %) n = 15 (68,2 %) n = 15 (68,2 %) n = 14 (63,6 %) n = 13 (59,1 %) n = 13 (59,1 %) |

Journal de bord Formation à la sécurité Orientation Études de la nature Cuisine Raquettes à neige Certification Escalade Ski |

|

40 – 59 % |

n = 59, (63,4 %) n = 57, (61,3 %) n = 54, (58,1 %) n = 48, (51,6 %) n = 42, (45,2 %) |

Escalade Hébertisme aérien Service communautaire Kayak Cuisine |

n = 52 (52,0 %) n = 50 (50,0 %) n = 43 (43,0 %) |

Journal de bord Ski Escalade |

n = 12 (54,5 %) n = 11 (50,0 %) n = 11 (50,0 %) n = 10 (45,5 %) n = 10 (45,5 %) n = 10 (45,5 %) |

Kayak Jeux Vélo Solos Service communautaire Expérience de travail |

|

20 – 39 % |

n = 36, (38,7 %) n = 35, (37,6 %) n = 35, (37,6 %) n = 32, (34,4 %) n = 28, (30,1 %) n = 25, (26,9 %) n = 23, (24,7 %) n = 19, (20,4 %) n = 19, (20,4 %) |

Journal de bord Vélo Expérience de travail Formation à la sécurité Raquettes à neige Certification Pêche Jardinage Équitation |

n = 37 (37,0 %) n = 36 (36,0 %) n = 36 (36,0 %) n = 35 (35,0 %) n = 32 (32,0 %) n = 31 (31,0 %) n = 30 (30,0 %) n = 29 (29,0 %) n = 24 (24,0 %) n = 24 (24,0 %) n = 21 (21,0 %) n = 20 (20,0 %) |

Tir à l’arc Formation à la sécurité Certification Service communautaire Vélo Natation Hébertisme aérien Pêche Kayak Jardinage Patinage Tente d’hiver |

n = 8 (31,8 %) n = 6 (27,3 %) n = 5 (22,7 %) |

Hébertisme aérien Tente d’hiver Pêche |

|

0 – 19 % |

n = 17, (18,3 %) n = 14, (15,1 %) n = 14, (15,1 %) n = 13, (14,0 %) n = 8, (8,6 %) n = 6, (6,5 %) n = 2, (2,2 %) n = 1, (1,1 %) n = 1, (1,1 %) n = 0, (0 %) |

Ski Patinage Yoga Solos Rafting Spéléologie Tente d’hiver Traîneau à chiens Chasse Loi sur les autochtones |

n = 19 (19,0 %) n = 17 (17,0 %) n = 13 (13,0 %) n = 8 (8,0 %) n = 8 (8,0 %) n = 7 (7,0 %) n = 6 (6,0 %) n = 5 (5,0 %) n = 0 (0 %) |

Expérience de travail Yoga Solos Équitation Chasse Rafting Traîneau à chiens Spéléologie Loi sur les autochtones |

n = 4 (18,2 %) n = 4 (18,2 %) n = 3 (13,6 %) n = 3 (13,6 %) n = 2 (9,1 %) n = 1 (4,5 %) n = 1 (4,5 %) n = 0 (0 %) n = 0 (0 %) n = 0 (0 %) n = 0 (0 %) |

Rafting Natation Traîneau à chiens Jardinage Chasse Patinage Yoga Équitation Spéléologie Tir à l’arc Loi sur les autochtones |

Activités

Deux questions ont été posées pour comprendre l’ampleur et la fréquence des activités proposées dans le cadre des programmes d’EPA. Tout d’abord, les répondants devaient nommer toutes les activités proposées dans leurs programmes. Ensuite, ils devaient déterminer les trois activités les plus courantes dans leurs programmes. Le tableau 1 indique le nombre de programmes et le pourcentage du secteur qui propose chacune des 33 activités de la liste, établie en fonction des résultats des entretiens et des visites sur place. Au total, 86 camps d’été sur 93 (92,5 %) comportaient des feux de camp, 79 programmes sur 100 (79 %) du primaire et du secondaire comportaient du camping, et 20 programmes postsecondaires sur 22 (90,9 %) proposaient du camping.

|

SECTEUR |

n (%) |

ACTIVITÉ |

|

Camps d’été n = 93 |

n = 27 (29,0) |

Hébertisme aérien |

|

n = 25 (26,9) |

Canoë |

|

|

n = 24 (25,8) |

Natation |

|

|

n = 20 (21,5) |

Escalade |

|

|

n = 18 (19,4) |

Tir à l’arc |

|

|

K-12 n = 100 |

n = 40 (40,0) |

Randonnée |

|

n = 27 (27,0) |

Canoë |

|

|

n = 24 (24,0) |

Camping |

|

|

n = 23 (23,0) |

Études de la nature |

|

|

n = 18 (18,0) |

Jeux |

|

|

Postsecondaire n = 22 |

n = 10 (45,5) |

Canoë |

|

n = 7 (31,8) |

Camping |

|

|

n = 5 (22,7) |

Randonnée |

|

|

n = 4 (18,5) |

Ski |

|

|

n = 3 (13,6) |

Kayak |

Le tableau 2 présente les activités les plus courantes proposées par les programmes dans chaque secteur. Les parcours d’hébertisme aérien ont été identifiés comme l’une des trois activités les plus courantes dans les camps d’été par 27 des 93 (29 %) personnes interrogées sur les camps d’été. De même, 40 programmes sur 100 (40 %) du primaire au secondaire ont mentionné la randonnée comme l’une des trois activités les plus courantes. De plus, 10 des 22 programmes postsecondaires (45,5 %) ont nommé le canoë comme l’une des trois activités les plus courantes dans leurs programmes.

Un résultat particulièrement intéressant concernant les activités est qu’aucun répondant n’a indiqué avoir inclus des activités autochtones dans ses programmes. Il convient d’approfondir cette question pour mieux la comprendre. Nous avons ajouté les activités autochtones à notre liste d’activités puisque lors de l’entretien, de nombreux répondants ont indiqué que l’apprentissage des traditions autochtones fait partie des objectifs de leur programme. Cette constatation peut s’expliquer par le fait que l’apprentissage autochtone est un objectif émergent qui n’est pas encore lié à une activité en particulier. Il se peut aussi que nous ayons tort de nous attendre à ce que les objectifs d’apprentissage autochtones soient directement liés à une activité. Il se pourrait que l’objectif de l’apprentissage autochtone soit intégré dans tous les aspects du programme et qu’il ne soit donc pas lié à une activité en particulier.

Notions à retenir

Bien que ces résultats concernant les philosophies, les objectifs d’apprentissage et les activités soient intéressants en soi, le projet vise principalement à approfondir la compréhension de l’EPA au Canada afin d’en améliorer la prestation. Voici donc quelques éléments clés qui, nous l’espérons, vous aideront à atteindre cet objectif. Ceux d’entre vous qui travaillent dans des secteurs différents et dans des contextes politiques et culturels uniques peuvent en tirer des enseignements supplémentaires, voire différents. Si c’est le cas, je vous encourage à en faire part afin de poursuivre le développement et la compréhension de l’EPA au Canada.

Sous-estimé et mal compris

Dyment et Potter (2021), qui écrivent sur l’EPA dans l’enseignement postsecondaire à l’échelle internationale, affirment que l’une des raisons pour lesquelles les programmes d’EPA sont souvent abandonnés et mal soutenus est qu’ils sont fréquemment sous-évalués et mal compris. De plus, les auteurs suggèrent que l’EPA est souvent perçue comme manquant de rigueur pédagogique par les collègues et les administrateurs qui ne sont pas spécialistes de cette approche. L’un des répondants a décrit cette philosophie éducative comme étant « un ramassis de toutes sortes de choses ». Son point de vue était que l’EPA ne se résume pas à une philosophie ou à une valeur, ne vise pas à atteindre un objectif d’apprentissage et s’apparente plutôt à une discipline et à une méthode de synthèse qui offre une forme d’éducation plus organique, désordonnée et difficile à décrire et à définir proprement, mais en même temps magnifique. Alors que les établissements d’enseignement primaire et secondaire et les établissements d’enseignement supérieur poursuivent leur incessante quête d’amélioration de l’apprentissage des étudiants, la nature pratique, interdisciplinaire et intégrée de l’EPA, qui la rend si difficile à décrire, à définir et à expliquer clairement pourrait ironiquement être l’une de ses principales forces.

Cet avantage peut constituer un modèle important pour l’éducation de nos enfants et de nos jeunes. Cependant, il est beaucoup plus facile pour les administrateurs et les gouvernements de classer l’éducation dans des catégories disciplinaires bien définies, avec des résultats d’apprentissage précisément identifiés qui font bonne figure dans les documents de vision et de financement, mais qui ne reflètent peut-être pas la réalité de la façon dont les étudiants apprennent le mieux ni de comment les préparer aux défis et aux complexités de la vie qu’ils mènent. Par conséquent, l’une des utilités de cette recherche est qu’elle apporte la preuve que l’EPA a des racines pédagogiques bien ancrées dans l’apprentissage par l’expérience pratique qui est holistique et intégré par nature, et qu’elle souligne que de nombreux programmes d’EPA sont conçus pour atteindre une variété d’objectifs d’apprentissage interdisciplinaires. Ces philosophies et objectifs sont en phase avec les pédagogies émergentes qui visent à être plus expérientielles et interdisciplinaires, à développer les compétences sociales et émotionnelles, et à préparer les étudiants à aborder de manière créative les questions environnementales et sociales urgentes. Une suggestion pour le personnel enseignant en plein air est d’examiner les objectifs et les missions des ministères de l’Éducation de leur province, des conseils scolaires locaux et des collèges et universités, puis d’utiliser ces données pour démontrer comment l’EPA peut aider ces organismes à atteindre leurs missions et objectifs déclarés.

Il est facile d’imaginer que certains collègues et administrateurs peuvent percevoir l’EPA comme une dérive pédagogique en raison de la nature récréative des principales activités qui y sont associées, par exemple les compétences de plein air et les activités sportives et récréatives. Cette perception est probablement renforcée par le fait qu’il ne s’agit pas d’une discipline bien établie comme l’anglais, l’histoire ou d’autres disciplines fondamentales. Cependant, cette recherche démontre que les activités d’EPA sont plus que des activités récréatives agréables. Au contraire, les activités d’EPA sont intentionnellement utilisées pour atteindre des objectifs d’apprentissage spécifiques et importants au moyen de méthodes actives qui renforcent la participation des étudiants.

Discipline ou méthode

Dans certains cercles d’adeptes de l’EPA, on se demande s’il s’agit d’une discipline, ou plutôt d’une méthode d’enseignement (Dyment et Potter, 2015; Potter et Dyment, 2016). D’une part, ce n’est pas important, mais d’autre part, c’est une question peut-être essentielle. J’ai l’impression que les éducateurs en plein air essaient depuis des décennies de distinguer leur approche comme une discipline similaire aux disciplines traditionnelles bien établies. Si le résultat le plus important de ce débat est de fournir aux enfants et aux jeunes les types d’occasions d’apprentissage qu’offre l’EPA, peut-être devrions-nous envisager de concevoir cette approche comme une méthode d’enseignement permettant d’atteindre les objectifs d’une grande variété de disciplines émergentes et traditionnelles. De cette manière, nous promouvons une pédagogie active et innovante en ligne avec les tendances émergentes, plutôt que de poursuivre la lutte pour faire de l’EPA une discipline autonome. Cette stratégie a fonctionné et fonctionne toujours dans certains secteurs, comme les programmes intégrés dans les écoles secondaires et un certain nombre de programmes universitaires.

Comme le révèlent ces résultats, le Canada ne dispose pas d’un modèle unique pour l’EPA. S’il existe des similitudes et des philosophies, des activités et des objectifs d’apprentissage communs, il règne également une grande diversité. La notion que l’EPA est une méthode de synthèse adaptée à chaque camp, à chaque établissement d’enseignement primaire et secondaire et à chaque établissement d’enseignement postsecondaire (p. ex., sur les plans géographique, culturel et historique) peut être considérée comme une « méthode canadienne ». Autrement dit, une « manière canadienne » guidée par les philosophies, les objectifs d’apprentissage et les activités répertoriées dans l’étude, mais en même temps façonnée et modelée en fonction des réalités géographiques, historiques et culturelles locales, ce qui donne lieu non pas à une seule « manière canadienne » de concevoir l’EPA, mais bien à de nombreuses « manières canadiennes ». De ce point de vue, pour un observateur novice, l’EPA peut sembler être un processus désordonné, alors que pour un connaisseur, il s’agit d’un « processus merveilleusement désordonné » qui a une finalité. Par conséquent, il est peut-être plus juste de situer l’EPA comme une méthode plutôt que comme une discipline, comme l’a affirmé Passmore en 1972.

Réconciliation, racisme et privilèges

Le Canada et les Canadien.ne.s se sont engagés à se réconcilier avec les Autochtones au Canada, comme en témoigne le récent rapport final de la Commission de vérité et réconciliation (Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015). Compte tenu des philosophies et des valeurs qui sous-tendent l’EPA et de ses objectifs d’apprentissage communs, cette approche est bien placée pour aborder la réconciliation ainsi que le racisme et les privilèges d’une manière plus générale. Par exemple, faire travailler les étudiants en groupes diversifiés lors d’excursions d’aventure sur des terres traditionnelles, tout en apprenant l’histoire et la culture des lieux visités ou des espaces locaux, contribue déjà au processus de réconciliation. Faire participer les étudiants à de telles expériences pratiques de personnes et de lieux diversifiés peut être une expérience d’apprentissage très féconde. Même si ce travail peut être intimidant et difficile, de plus en plus de ressources sont offertes ou en cours de développement pour nous aider dans cette tâche. Voici quelques ressources qui m’ont été utiles (Erickson et Wylie Krotz, 2021; Henderson et Blenkinsop, 2022; Lowen-Trudeau, 2014; Lowen-Trudeau, 2019; Meerts-Brandsma et coll., 2020).

Repenser l’humilité

Dyment et Potter (2021) encouragent les éducateurs en plein air à faire preuve de moins d’humilité. Nous devons croire en notre travail et nous devons être prêts à plaider pour obtenir du soutien à nos programmes d’éducation en plein air. Ce travail de plaidoyer peut être épuisant. Cependant, il ressort clairement des entretiens et des visites sur le terrain que les éducateurs en plein air constituent un groupe d’enseignants et de leaders engagés et passionnés qui offrent des expériences profondément enrichissantes aux étudiants et aux campeurs. De plus, comme nous le savons tous, il y a des moyens plus faciles de conserver notre emploi d’enseignant et de professeur que d’emmener les étudiants faire des excursions d’apprentissage hors du campus. Qui plus est, comme j’espère que vous avez pu le constater, même si certains collègues et administrateurs peuvent sous-estimer notre travail et remettre en question la substance pédagogique de l’EPA, ces données racontent une histoire bien différente. Les éducateurs en plein air accomplissent un travail remarquable, tandis que de nombreux établissements d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire s’efforcent de rattraper leur retard pédagogique par la mise en œuvre d’un apprentissage intégré davantage axé sur l’expérience et permettant d’atteindre des objectifs d’apprentissage interdisciplinaires. Il y a bien sûr toujours place à l’amélioration pour l’EPA, mais jusqu’ici nous sommes sur la bonne voie!

Enfin, je vous encourage tous à soutenir vos organismes pédagogiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux, tant traditionnels qu’en plein air, dans l’élaboration d’un discours éclairé et uni sur l’EPA. Il est important que nous soyons capables d’articuler les nombreux avantages de l’EPA et de démontrer comment elle peut contribuer à la réalisation des objectifs et des missions des camps d’été, des écoles primaires et secondaires et des établissements d’enseignement supérieur. De nombreux avantages s’ajoutent à ceux révélés par cette étude. Cependant, cette recherche fournit des mots et des preuves supplémentaires pour soutenir votre programme, inspirer votre enseignement et vous encourager à vous rappeler que vous faites un travail important. L’EPA n’est pas la solution miracle à tous nos défis pédagogiques ni à nos problèmes environnementaux ou sociaux, mais elle présente de nombreux atouts et avantages qui peuvent grandement contribuer à atteindre ces objectifs.

Bibliographie

Asfeldt, M., Purc-Stephenson, R. et Zimmerman, T. (2022a). Outdoor education in Canadian public schools: Connecting children and youth to people, place, and environment. Environment Education Research, 28(10), 1510-1526.

Asfeldt, M., Purc-Stephenson, R. et Zimmerman, T. (2022b). Outdoor Education in Canadian Post-Secondary Education: Common Philosophies, Goals, and Activities. Journal of Outdoor and Environmental Education, 25(3), 311-312.

Asfeldt, M., Purc-Stephenson, R., Rawleigh, M. et Thackeray, S. (2020). Outdoor education in Canada: a qualitative investigation. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 21(4), 297-310.

Asfeldt, M. et Beames, S. (2017). Trusting the journey: Embracing the unpredictable and difficult to measure nature of wilderness educational expeditions. Journal of Experiential Education, 40(1), 72-86.

Dewey, J. (1938). Experience and education. MacMillan.

Dewey, J. (1981). My pedagogic creed. Dans J. McDermott (dir.), The philosophy of John Dewey (p. 442-453). University of Chicago Press.

Dyment, J. E. et Potter, T. G. (2021). Overboard! The turbulent waters of outdoor education in neoliberal post-secondary contexts. Journal of Outdoor and Environmental Education, 24(1), 1-17.

Dyment, J. E., et Potter, T. G. (2015). Is outdoor education a discipline? Provocations and possibilities. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 15(3), 193-208.

Erickson, B. et Wylie Krotz, S. (dir.). (2021). The politics of the canoe. University of Manitoba Press.

Henderson, B. (2005). Every trail has a story: Heritage travel in Canada. Dundurn.

Henderson, B. et Blenkinsop, S. (2022). Paddling pathways: Reflections from a changing landscape. Your Nickel’s Worth Publishing.

Lowan-Trudeau, G. (2014). Considering ecological métissage: To blend or not to blend?. Journal of Experiential Education, 37(4), 351-366.

Lowan-Trudeau, G. (2019). From reticence to resistance: Understanding educators’ engagement with indigenous environmental issues in Canada. Environmental Education Research, 25(1), 62-64.

Meerts-Brandsma, L., Lackey, N. Q. et Warner, R. P. (2020). Unpacking Systems of Privilege: The Opportunity of Critical Reflection in Outdoor Adventure Education. Education Sciences, 10(11), 318.

Passmore, J. (1972). Outdoor education in Canada–1972, Canadian Education Association.

Potter, T. G. et Dyment, J. E. (2016). Is outdoor education a discipline? Insights, gaps and future directions. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 16(2), 1-14.

Purc-Stephenson, R. J., Rawleigh, M., Kemp, H. et Asfeldt, M. (2019). We are wilderness explorers: A review of outdoor education in Canada. Journal of Experiential Education, 42(4), 364-381.

Raffan, J. (1996). About boundaries: a personal reflection on 25 years of C.O.E.O. and outdoor education. Pathways:The Ontario Journal of Outdoor Education, 8(3), 4-11.

Commission de vérité et réconciliation. (2015). Pensionnats du Canada : La réconciliation, Rapport final de vérité et réconciliation du Canada (vol. 6). McGill-Queen’s University Press.

Wall, S. (2009). The nurture of nature: Childhood, antimodernism, and Ontario summer camps, 1920-55. University of British Columbia Press.

À propos de l’auteur

Morten Asfeldt

Morten Asfeldt est professeur d’éducation physique et enseignant en plein air. Les excursions pédagogiques en milieu sauvage sont son principal mode d’enseignement. Il voyage souvent avec des étudiants dans le nord du Canada lors d’excursions estivales et hivernales. Ses recherches portent sur les aspects pédagogiques de ces excursions, l’éducation fondée sur le lieu, ainsi que sur l’histoire et la philosophie de l’éducation en plein air. Il a récemment terminé un projet financé par le CRSH intitulé « Outdoor Education in Canada: Guiding Philosophies, Defining Characteristics, and Central Goals ».

L’article Un processus merveilleusement désordonné : L’éducation en plein air au Canada (2024), par Morten Asfeldt, est distribué sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.