21

21.

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN MATIÈRE DE RISQUES ET DE SÉCURITÉ

Création et contrôle des risques par les intervenant.e.s

Le travail des intervenant.e.s en plein air n’est pas des plus faciles. Bien qu’il offre des activités amusantes, la découverte de lieux magnifiques et la compagnie de personnes souvent exceptionnelles, ce travail comporte aussi son lot de tâches physiques ardues, de longues journées, de longues périodes loin de la maison en plus de l’obligation de gérer toutes sortes de gens et tous types de météo. Au-delà de tout ça, l’aventure – en tant que recherche délibérée du risque – met les guides d’aventure en position très ambiguë du point de vue de la gestion des risques.

Les intervenant.e.s emmènent leur clientèle dans des endroits dangereux et la protègent une fois sur place. Ce sont à la fois des créateur.trice.s et des contrôleur.euse.s du risque, qui produisent des risques et protègent contre ceux-ci. Il s’agit d’une situation très subjective, surtout lorsqu’on doit déterminer quel niveau de risque est suffisant. La nature même des activités d’aventure implique une prise de décisions subjectives par rapport au niveau de risque auquel un groupe peut être exposé ainsi qu’au nombre et au type de précautions à prendre. Cet équilibre entre la création de risques et la protection contre ces risques joue souvent en défaveur des intervenant.e.s lorsque les choses tournent mal, du moins dans l’œil de la population. Pourquoi ont-ils permis une telle exposition au risque? Pourquoi n’ont-ils pas appliqué des mesures de sécurité plus efficaces? Cette ambigüité a donné lieu à la définition d’obligations professionnelles touchant la planification et la gestion des risques et de la sécurité.

Dans le cadre du présent chapitre, l’aventure désigne la recherche délibérée du risque. Cette définition limite la portée de cet article puisque seule une étroite proportion d’activités de plein air et d’apprentissage expérientiel comprend la recherche du risque comme élément fondamental de ses objectifs ou de son programme. Pour le secteur élargi de l’apprentissage en plein air, des loisirs en plein air et de l’éducation expérientielle, le risque peut être perçu comme négatif et est ainsi diminué sur tous les plans (Jackson et coll., 2023). Dans d’autres secteurs comme le tourisme d’aventure, les loisirs d’aventure ou l’éducation par l’aventure, les risques et difficultés sont nécessaires à l’obtention des résultats attendus.

Risques et incertitudes

La problématique au cœur de cette discussion repose sur le mot « risque ». Traditionnellement, l’interprétation de ce mot tourne autour de la définition suivante : un « potentiel de perte ». Cette interprétation n’est pas sans fondement puisqu’il existe des dizaines de définitions officielles dans les ouvrages et que l’origine même du mot remonte au grec ancien. Toutefois, elle omet l’autre côté de la médaille : le potentiel de gain. Pour les domaines comme les activités d’aventure, cet aspect positif est particulièrement important dans l’équilibre entre le potentiel de perte et le potentiel de gain. Plutôt que de plonger dans ce débat philosophique et sémantique, le présent chapitre voit seulement le risque comme une incertitude, sans jugement sur la nature positive ou négative de ses conséquences.

Dans son ouvrage culte Risk, Uncertainty, and Profit (1921), l’économiste Frank Knight établit une distinction entre le risque et l’incertitude. Selon lui, le risque peut être quantifié de manière absolue par une probabilité, tandis que l’incertitude n’est associée d’aucune probabilité calculable (Knight, 1921, I.I.26).

L’incertitude doit être interprétée dans un sens catégoriquement distinct de la notion habituelle de « risque », de laquelle elle n’a jamais été véritablement séparée… Il s’avère qu’une incertitude mesurable, c’est-à-dire un « risque » à proprement parler selon la définition que l’on en fait dans ce chapitre, est si différente d’une incertitude non mesurable qu’elle ne constitue en fin de compte nullement une incertitude. Le terme « incertitude » sera donc utilisé uniquement pour désigner les cas non quantifiables.

Le secteur des activités et loisirs d’aventure et de l’éducation par l’aventure doit composer presque exclusivement avec des situations d’incertitude, puisque les risques, les dangers et le potentiel de perte y sont majoritairement non quantifiables.

De plus, le terme « intervenant.e » en contexte d’aventure est utilisé pour désigner les guides, instructeur.trice.s et enseignant.e.s ainsi que toute personne jouant un rôle de meneur.euse assorti d’obligations professionnelles de planification et de gestion des risques et de la sécurité d’un groupe.

Cette discussion s’appuie également sur une deuxième supposition selon laquelle l’intervenant.e en contexte d’aventure travaille sous l’égide d’une organisation, que ce soit un service de guides, une boutique de plein air ou un établissement d’enseignement, ce qui signifie que des influences systémiques et organisationnelles interviennent dans ses actions et décisions.

Cet équilibre entre le « bon » degré de risque et le « bon » nombre de mesures de sécurité en place devient le point central des poursuites judiciaires. Lorsqu’on se demande si l’intervenant.e a respecté les normes attendues, on s’interroge forcément sur le risque présent et les mesures de sécurité adoptées. Dans une affaire d’héliski (Sonia Scurfield c. Cariboo Helicopter Skiing Ltd., 1993), un juge a expliqué ce qui suit :

Il n’est pas soutenu que les défendeurs [les guides] avaient le devoir de maintenir leurs client.e.s à l’écart de tout endroit propice à une avalanche, ce qui serait impossible dans la pratique de l’héliski. Je crois qu’il est exact d’affirmer que le devoir de diligence incombant aux défendeurs était d’éviter d’exposer leurs client.e.s aux risques considérés comme déraisonnablement élevés dans cette pratique, qu’ils soient liés aux avalanches ou à tout autre danger auquel sont normalement exposées les personnes qui pratiquent ce sport. Afin de profiter des joies du ski alpin en régions montagneuses sauvages, les participant.e.s s’exposent inévitablement à deux formes de risques : ceux qui peuvent être évités et ceux qui ne peuvent être évités par les skieur.euse.s prudent.e.s, y compris un certain risque d’être surpris par une avalanche inéluctable.

La relation entre la création et la gestion des risques est un élément central des activités d’aventure animées par des professionnel.le.s. De ce fait, ce secteur est régi par certaines attentes professionnelles quant à la gestion des risques et de la sécurité, lesquelles proviennent de trois différentes sources :

- Pratiques des pairs ou ce que l’on estime être la « norme du secteur » : comportement dicté par celui adopté par d’autres professionnel.le.s ayant une formation et une clientèle semblables dans un contexte similaire.

- Décisions et avis judiciaires : utilisation des décisions judiciaires pour mesurer une circonstance particulière par rapport à une loi précise ou à des attentes sociétales.

- Acceptabilité sociale : attentes morales ou sociétales qui créent des exigences de rendement à respecter pour être jugé « acceptable » ou qui orientent vers la « bonne chose à faire ».

Obligations professionnelles des intervenant.e.s

Essentiellement, ces obligations professionnelles englobent la supervision, la diligence, la prudence, l’évaluation des risques, la transmission d’instructions de sécurité et l’obligation de faire les choses dans les règles.

En premier lieu, les intervenant.e.s supervisent. Il leur incombe de veiller à la sécurité du groupe et au bon déroulement de l’excursion. Ainsi, il est attendu que tout événement dans ce contexte se déroule sous la supervision ou la direction de l’intervenant.e. Cette attente peut être constatée par la mention « défaut de supervision » dans de nombreuses poursuites liées aux activités d’aventure (p. ex., Stations de la vallée de St-Sauveur Inc. c. M.A., 2010).

En deuxième lieu, les intervenant.e.s veillent sur les gens. Leur travail est de protéger leur clientèle dans les circonstances de l’activité, de l’excursion ou du milieu. Au Canada, le rôle des intervenant.e.s dépasse celui de guide en ce fait qu’il consiste aussi à veiller sur les gens (Jackson et Heshka, 2021).

En troisième lieu, les intervenant.e.s sont tenu.e.s d’agir comme le feraient d’autres intervenant.e.s dans la même situation. Il s’agit du test de l’» instructeur raisonnable » ou du « guide raisonnable » abordé dans un cadre de responsabilité juridique (Ochoa c. Canadian Mountain Holidays Inc., 1995; Roumanis c. Mt. Washington Ski Resort Ltd., 1995). Les intervenant.e.s doivent connaître les comportements typiques et attendus qui seraient adoptés par leurs pairs et s’y conformer de manière infaillible. Il faudrait des circonstances exceptionnelles pour justifier une dérogation aux mesures considérées comme « normales » par la plupart des intervenant.e.s, et une telle dérogation exposerait l’intervenant.e à des accusations de manquement à son devoir d’intervenant.e.

En quatrième lieu, les intervenant.e.s évaluent les risques et planifient en vue d’éventuelles situations d’urgence. L’évaluation dynamique des risques est un processus continu sur le terrain et l’évaluation des risques comme outil de planification fait partie intégrante de toute excursion et de toute réunion d’information du personnel avant une excursion. Les intervenant.e.s apprennent à voir le monde sous une perspective d’évaluation des risques et sont tenu.e.s d’appliquer les mesures de sécurité appropriées lorsqu’ils perçoivent des dangers ou des risques croissants. Il est attendu que l’intervenant.e dispose d’un plan d’urgence pour aider le groupe en cas d’événement anormal, de blessure ou d’une autre situation d’urgence (Isildar c. Rideau Diving Supply, 2008).

En cinquième lieu, les intervenant.e.s doivent transmettre au groupe des instructions de sécurité, en informant les participant.e.s des dangers attendus et en soulignant les attentes envers chaque membre du groupe quant à la gestion de certains aspects de leur propre sécurité (Isildar c. Rideau Diving Supply, 2008). Le règlement de Transports Canada (DORS/2010-91) précise que toutes les « excursions guidées » sur l’eau doivent comprendre un exposé sur la sécurité avant l’excursion, une logique qui peut raisonnablement s’appliquer à toutes les activités guidées en plein air, peu importe le secteur. La communication des risques peut aller au-delà des réunions d’information préalables à l’excursion ou des rencontres pour le consentement des parents. On peut affirmer que la gestion moderne des risques pour des activités axées sur l’aventure s’articule autour de cet échange d’information avant et pendant les activités guidées (Jackson et Heshka, 2021).

En sixième et dernier lieu, les intervenant.e.s comprennent que dans certains cas, leur rôle est défini et prescrit par leur superviseur.e et que dans d’autres cas, c’est à eux qu’il revient de prendre les bonnes décisions. L’auteur Robert Kegan décrit cette dualité comme le fait d’être à la fois ouvrier et maître de son destin (1994, p. 1). Une grande partie du rôle des intervenant.e.s en contexte d’aventure n’est pas supervisée. L’intervenant.e est seul.e pour diriger le bateau, guider le groupe ou établir un campement. Il n’y a personne pour superviser et veiller à ce qu’il ou elle fasse les choses correctement. L’organisation dont relève l’intervenant.e pourrait alors prescrire quelle descente choisir en rafting, indiquer quels sentiers sont sécuritaires ou dangereux et fournir un modèle de campement approprié. Les intervenant.e.s ont d’innombrables occasions de couper les coins ronds ou de lésiner sur la sécurité (même s’il est probable que tout se passe bien), mais des routines sont en place pour assurer la prestation de programmes cohérents et de qualité qui respectent les lignes directrices prescrites sur la tolérance au risque. Les intervenant.e.s doivent respecter en tout temps ces lignes invisibles, même lorsqu’il n’y a personne pour les superviser. Si les règles manquent de clarté ou qu’une situation hors de la routine normale survient, il revient aux guides d’évaluer le risque, de réfléchir aux options possibles et de réaliser avec prudence l’option optimale.

Tolérance au risque, organisation et intervenant.e.s

Le terme « tolérance au risque » a été introduit dans le secteur du plein air par le rapport de Ross Cloutier rédigé en 2003 à la suite d’une tragédie causée par l’avalanche de Connaught Creek en Colombie-Britannique. Il définit les limites articulées de la nature et l’ampleur des dangers auxquels une organisation peut s’exposer ainsi que sa clientèle et son personnel (Jackson et Heshka, 2021).

Dans son livre intitulé Target Risk (1994), Gerald Wilde explique que l’ensemble des humain.e.s ont dans leur vie un certain risque délibéré (se situant quelque part entre la sécurité absolue et le danger absolu) qu’ils acceptent et même recherchent. Ce phénomène qu’il a baptisé « homéostasie du risque » permet d’expliquer pourquoi certain.e.s alpinistes s’exposent au risque d’avalanche et d’éboulement de rochers, par exemple, tandis que d’autres alpinistes tout aussi compétent.e.s évitent ce type de terrain : les gens choisissent le niveau de risque auquel ils sont prêts à s’exposer. Autrement dit, ce phénomène désigne la prise de décisions d’une personne, sa tolérance au risque et son équilibre interne entre le risque et la récompense.

Lorsqu’elle est appliquée aux organisations, aux établissements d’enseignement ou aux activités commerciales de services de guides, la tolérance au risque adopte un ton et un degré de gravité bien différents. Dans le contexte du devoir de diligence des intervenant.e.s, la prise de décisions et la tolérance au risque de l’intervenant.e a une influence directe sur les personnes à sa charge. Chaque organisation a une certaine tolérance au risque qui se manifeste dans chacune de ses décisions. Si elle n’est pas explicitement mentionnée, cette tolérance est profondément enfouie dans les suppositions qui sous-tendent la mission, les valeurs et l’histoire de l’organisation. Ces suppositions fondamentales sont ou non admises universellement par tous les membres de l’organisation (Jackson, 2016).

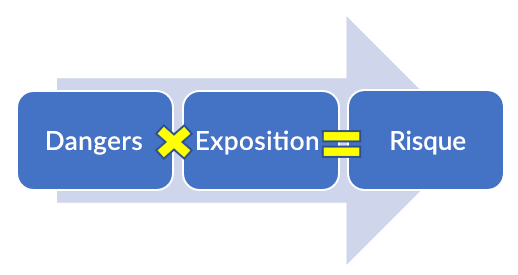

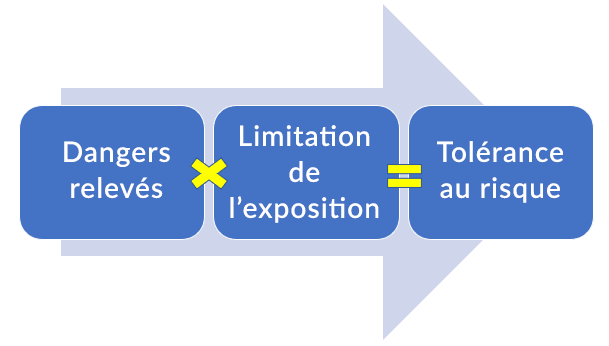

L’un des modèles de base pour organiser et comprendre les risques suggère que le risque est le résultat des dangers et de l’exposition permise à ces dangers (figure 1). Si cette théorie se confirme, elle peut donc servir de base pour comprendre la tolérance au risque comme la somme des dangers relevés et de la limitation de l’exposition à ces dangers.

Le choix est inhérent à la tolérance au risque. Une organisation n’est pas à la merci de l’environnement dans lequel elle se trouve : elle doit choisir où elle se positionne, quelle direction prendre ou ne pas prendre, les dangers qu’elle juge utile d’affronter et les circonstances dans lesquelles elle expose sa clientèle, son personnel et son entité à une incertitude donnée. Ces choix peuvent aussi s’appliquer aux types d’excursion, aux lieux où se déroule le programme, aux groupes de client.e.s, à l’incertitude opérationnelle et aux décisions stratégiques. La tolérance au risque donne aux décideur.euse.s d’une organisation la capacité d’agir et permet de ne faire aucune supposition quant à ce qui doit ou ne doit pas se produire. Les décisions prises à ce palier organisationnel permettent de préparer directement les intervenant.e.s en contexte d’aventure et d’établir le risque inhérent aux activités menées au nom de l’organisation.

La tolérance organisationnelle au risque s’accompagne d’implications éthiques non négligeables. La théorie des « accidents normaux » proposée par Charles Perrow (1999) traite directement de cet enjeu et défend que la tolérance au risque n’est pas une question de culture d’entreprise (ces suppositions explicites ou intégrées), mais plutôt de pouvoir. La tolérance au risque se rapporte à qui prend les décisions. Qui décide des dangers qu’un programme devra sciemment affronter? Qui décide du degré d’exposition à ces dangers? Il s’agit rarement de la clientèle. Souvent, même les intervenant.e.s ne peuvent prendre ces décisions. Le tourisme d’aventure, particulièrement, est implicitement fondé sur une philosophie des risques caveat emptor (aux risques de l’acheteur). Les client.e.s qui choisissent une aventure ont rarement les connaissances pour présumer entièrement des dangers et du degré d’exposition qu’une organisation a intégrés dans les excursions et activités qu’elle offre. Appliquées aux enfants, aux écoles et à l’éducation par l’aventure, ces implications éthiques s’amplifient et ouvrent une boîte de Pandore en ce qui concerne la responsabilité. L’organisation a l’obligation de planifier des excursions et programmes appropriés comportant des risques que l’intervenant.e doit être en mesure de gérer.

Si elle est clairement définie et appliquée uniformément dans toute l’organisation, la tolérance organisationnelle au risque peut fournir une orientation claire pour l’intervenant.e, sous la forme, par exemple, de limites précises de temps ou de degrés de risque, d’annulations d’avis météorologiques ou d’exigences de base relatives au personnel. Si ces « règles » ne sont pas claires ni appliquées uniformément, l’interprétation de la tolérance au risque rajoute alors une couche d’ambigüité au rôle de l’intervenant.e professionnel.le. L’intervenant.e doit alors investir un effort cognitif pour saisir les nombreux indices indirects donnés par l’organisation ou par le gestionnaire afin d’estimer le degré de risque acceptable. Du point de vue des gestionnaires et selon une perspective de planification systémique, l’articulation de la tolérance au risque est la première étape pour former des systèmes efficaces de gestion des risques et de la sécurité.

Obligations en matière de planification des risques

La gestion des risques repose sur la planification : la principale et l’absolue fondation des activités, mécanismes et excursions d’aventure axés sur la sécurité. Les intervenant.e.s planifient la sécurité de leur excursion, de leur journée et de l’expérience créée pour leur clientèle; les gestionnaires planifient les systèmes, routines et formations, l’évaluation des risques et la documentation; l’organisation planifie la durabilité et le déroulement de ses activités dans les limites de sa tolérance au risque. Cette planification représente le côté « émoussé » de l’aventure : tous les processus qui s’opèrent avant même que l’excursion commence, mais qui définissent sa réussite.

La sécurité se traduit par des actions et des décisions individuelles qui limitent l’exposition à tout risque ou danger. Dans le cadre d’une excursion d’aventure, la sécurité relève de l’intervenant.e. Il s’agit d’une activité de première ligne, évaluée et gérée à chaque instant. La sécurité en tant que limitation de l’exposition au risque est omniprésente dans le secteur de l’aventure : vérifier que le gilet de sauvetage des client.e.s est bien attaché; vérifier le niveau de charge du cellulaire avant de commencer l’excursion; revérifier les nœuds de grappin; dégager la voie pour laisser passer le trafic; éponger une flaque d’eau dans une entrée; positionner la clientèle au bon endroit pendant que l’intervenant.e prépare l’équipement, etc. Chaque jour, la sécurité est assurée par les intervenant.e.s de première ligne.

La gestion des risques représente les systèmes en place pour garantir que les dangers sont réduits au minimum, que la sécurité est systématiquement assurée et que l’exposition globale aux risques est maintenue au degré accepté par l’organisation. La gestion des risques relève des gestionnaires. La certitude est que les structures, routines et systèmes organisationnels en place préparent le terrain pour aider ceux et celles qui sont en première ligne à travailler efficacement (Rasmussen, 1997). Une mauvaise planification ou des systèmes inadéquats mènent à un rendement médiocre du personnel. Un rendement médiocre ouvre la voie à des conditions dangereuses.

L’analyse des décès liés aux activités de plein air menées au Canada a relevé plusieurs facteurs clés au sein d’une organisation qui persistent dans le temps (Jackson et coll., 2023). La dépendance à une personne-ressource, où une seule personne est responsable de la prestation du programme et de la prise de décisions relative aux risques, s’est avérée un dénominateur commun et dans les cas examinés, a été associée à des lacunes dans l’estimation du besoin de supervision. Une personne dirigeait un programme à haut risque en vase clos. Des facteurs concomitants de tolérance organisationnelle au risque ambiguë et de signes de désensibilisation aux risques étaient également mis en évidence. La désensibilisation aux risques (risk creep) désigne l’augmentation progressive et imperceptible du risque au fur et à mesure que le programme avance et que le personnel s’habitue aux risques déjà présents (Jackson et Heshka, 2021). Puisque ces conditions persistent dans le temps, l’obligation de l’organisation en matière de planification des risques consiste à cibler et à atténuer à l’avance ces facteurs de risque connus.

Activités d’aventure : des systèmes sociaux complexes

Certaines catastrophes considérables dans le secteur des activités d’aventure ont obligé les praticien.ne.s à penser la gestion des risques au-delà des décisions de sécurité prises sur le terrain. Des chercheurs et chercheuses du secteur de l’aventure en Australie ont étudié la théorie de la sécurité industrielle et ont proposé une avancée importante en planification des risques (Carden, Goode, Salmon, 2017). Jens Rasmussen, un prédécesseur dans la recherche en sécurité industrielle, voyait la sécurité au-delà de l’» opérateur » dans l’usine. Dans son article marquant (1997), il émet la théorie selon laquelle la gestion du risque comporte plusieurs niveaux d’influence : les lois et règlements gouvernementaux influencent les règlements de l’industrie; ces règlements industriels influencent la structure, les objectifs, les politiques et les pratiques de l’organisation ou l’entreprise; ces objectifs organisationnels influencent ensuite les gestionnaires et les instructions qu’ils transmettent à leur personnel; enfin, le personnel s’oriente à partir de toutes les influences susmentionnées et les incorpore à titre de variables dans leur propre prise de décisions et de mesures de sécurité.

Au fond, l’intervenant.e en contexte d’aventure se trouve au bas de la chaîne décisionnelle, en dessous de nombreuses autres influences. Il est donc malhonnête d’accuser automatiquement l’intervenant.e lorsqu’un événement fâcheux survient, considérant que l’erreur pourrait lui avoir été transmise par un autre acteur de la planification de la gestion des risques ou une autre subtile influence sociale. James Reason, théoricien sur les accidents, estime que l’erreur humaine est une conséquence et non une cause. Chaque personne donne le meilleur d’elle-même et croit (presque toujours) qu’elle fait ce qu’il faut ou du mieux qu’elle peut (Reason, 2016). Les conditions dans lesquelles les guides travaillent pourraient avoir scellé leur échec : restrictions temporelles impossibles, conditions difficiles (p. ex., départ d’un groupe à l’approche imminente d’intempéries), guides adjoint.e.s qui se révèlent plus une responsabilité qu’une aide, client.e.s ayant des besoins particuliers qui dépassent les capacités de leur guide… La liste peut être longue. Bien que les paliers plus élevés du « système » échappent à l’influence des intervenant.e.s et (probablement) de l’organisation, on se doit de reconnaître les erreurs cachées que les règlements actuels, le manque de réglementation, la pratique réelle du secteur et les autres parties prenantes telles que les organismes de certification, peuvent créer par leur influence sur la structure du programme et les décisions des intervenant.e.s sur le terrain par rapport à la sécurité.

Conclusion

Les intervenant.e.s plein air sont tenu.e.s de créer les risques, puis de les contrôler. Cette position ambiguë ouvre la porte à une foule d’interprétations subjectives et est influencée par l’intervenant.e en soi, ses gestionnaires, l’organisation ainsi que les influences systémiques au-delà de l’organisation. La pratique des pairs, les attentes de la société et les décisions judiciaires orientent toutes directement les intervenant.e.s en contexte d’aventure et définissent leurs obligations professionnelles en matière de gestion des risques et de la sécurité. Au-delà de l’intervenant.e, l’organisation a la responsabilité de définir sa tolérance au risque et de planifier des activités d’aventure appropriées qui intègrent uniquement les dangers que l’intervenant.e est en mesure de gérer.

Bibliographie

Carden, T., Goode, N. et Salmon, P. M. (2017). Not as simple as it looks: led outdoor activities are complex sociotechnical systems. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 18(4), 318-337. https://doi.org/10.1080/1463922X.2017.1278806

Cloutier, R. et Bhudak Consultants Ltd. (2003). Review of the Strathcona-Tweedsmuir School outdoor education program. https://www.acmg.ca/pdf/Strathcona%20Tweedsmuir%20School%20Outdoor%20Ed%20Program%20Review.pdf

Isildar c. Rideau Diving Supply, 2008 CanLII 29598 (ON SC). https://canlii.ca/t/1xmgh

Jackson, J. et Heshka, J. (2020). Managing risk: Systems planning for outdoor adventure programs (2e éd.). Algonquin Thompson Publishing.

Jackson, J., Priest, S. et Ritchie, S. (2023). Outdoor education fatalities in Canada: A comparative case study. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 202, 141-154. https://doi.org/10.7202/1099988ar

Jackson, J. S. (2016). Beyond decision making for outdoor leaders: Expanding the safety behaviour research agenda. Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership, 8(2), 103-118. https://doi.org/10.18666/JOREL-2016-V8-I2-7692

Kegan, R. (1997). In over our heads: The mental demands of modern life. Harvard University Press.

Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Houghton Mifflin.

Ochoa c. Canadian Mountain Holidays Inc., 1995 CanLII 1360 (BC SC). https://canlii.ca/t/1dqk9

Perrow, C. (1999). Normal accidents: Living with high-risk technologies. Princeton University Press.

Rasmussen, J. (1997). Risk management in a dynamic society: A modelling problem. Safety Science, 27(2-3), 183-213. https://doi.org/10.1016/S0925-7535(97)00052-0

Reason, J. (2016). Managing the risks of organizational accidents (1re éd.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315543543

Règlement sur les petits bâtiments (2023), DORS2010-91. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2010-91/index.html

Roumanis c. Mt. Washington Ski Resort Ltd., 1995 CanLII 763 (BC SC). https://canlii.ca/t/1dq6d

Scurfield c. Cariboo Helicopter Skiing Ltd., 1993 CanLII 2007 (BC CA). https://canlii.ca/t/1dbl1

Stations de la vallée de St-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509 (CanLII). https://canlii.ca/t/2c6sf

À propos de l’auteur

Jeff Jackson

Collège Algonquin

Jeff Jackson est titulaire d’un doctorat ainsi que professeur et coordinateur du programme de formation pour les guides d’aventure en plein air au Collège Algonquin de la vallée d’Ottawa en Ontario, Canada. Ses recherches portent sur le rendement individuel en matière de sécurité et sur la culture organisationnelle du risque. À titre de consultant, l’auteur a travaillé avec des systèmes de parcs provinciaux, des organismes de plein air, des groupes de tourisme autochtones et des décideurs provinciaux et municipaux en matière de gestion du risque et de politiques de loisirs. Il a également fourni son opinion d’expert dans des affaires judiciaires liées au secteur de l’aventure.

L’article Obligations professionnelles en matière de risques et de sécurité (2024), par Jeff Jackson, est distribué sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.