20

20.

SURVIE EN NATURE

Survivre de la terre? Un examen des pratiques actuelles au Canada révèle que l’enseignement de la survie en nature sauvage est généralement dispensé de manière arbitraire et se fonde à tort sur des renseignements divers jugés « cool » par les amateur.trice.s de plein air en quête d’aventure. Malheureusement, cette approche est loin d’être idéale pour préparer les personnes qui fréquentent les milieux extérieurs éloignés aux fins sportives, professionnelles ou de loisirs à se préparer à une réelle situation d’urgence imprévue.

Dans le présent article, les auteurs abordent l’enseignement de la survie en nature sauvage afin de couvrir les véritables besoins à combler en situation d’urgence en plein air. L’objectif est de fournir un aperçu des pratiques exemplaires pour aider le personnel instructeur à adapter son enseignement de la survie en conséquence et d’aller plus loin que ce que décrit le paradigme « survivre en nature ».

Introduction

Plusieurs études ont déjà montré l’importance du secteur de l’aventure en plein air au Canada et la proportion de personnes qui participent à des activités de plein air dans des milieux éloignés aux fins sportives, professionnelles ou de loisirs (Tourisme Québec, 2007; KPMG, 2010; MELS, 2017; Tranquard, 2021a). D’autres études se sont penchées sur le nombre d’incidents graves ou mortels survenus au Canada (Curran-Sills et coll., 2013). Ce nombre inquiétant a démontré la nécessité d’adopter une approche systémique pour préparer les guides en plein air et les amateur.trice.s d’activités de plein air à affronter d’éventuels incidents pouvant mettre leur vie en danger.

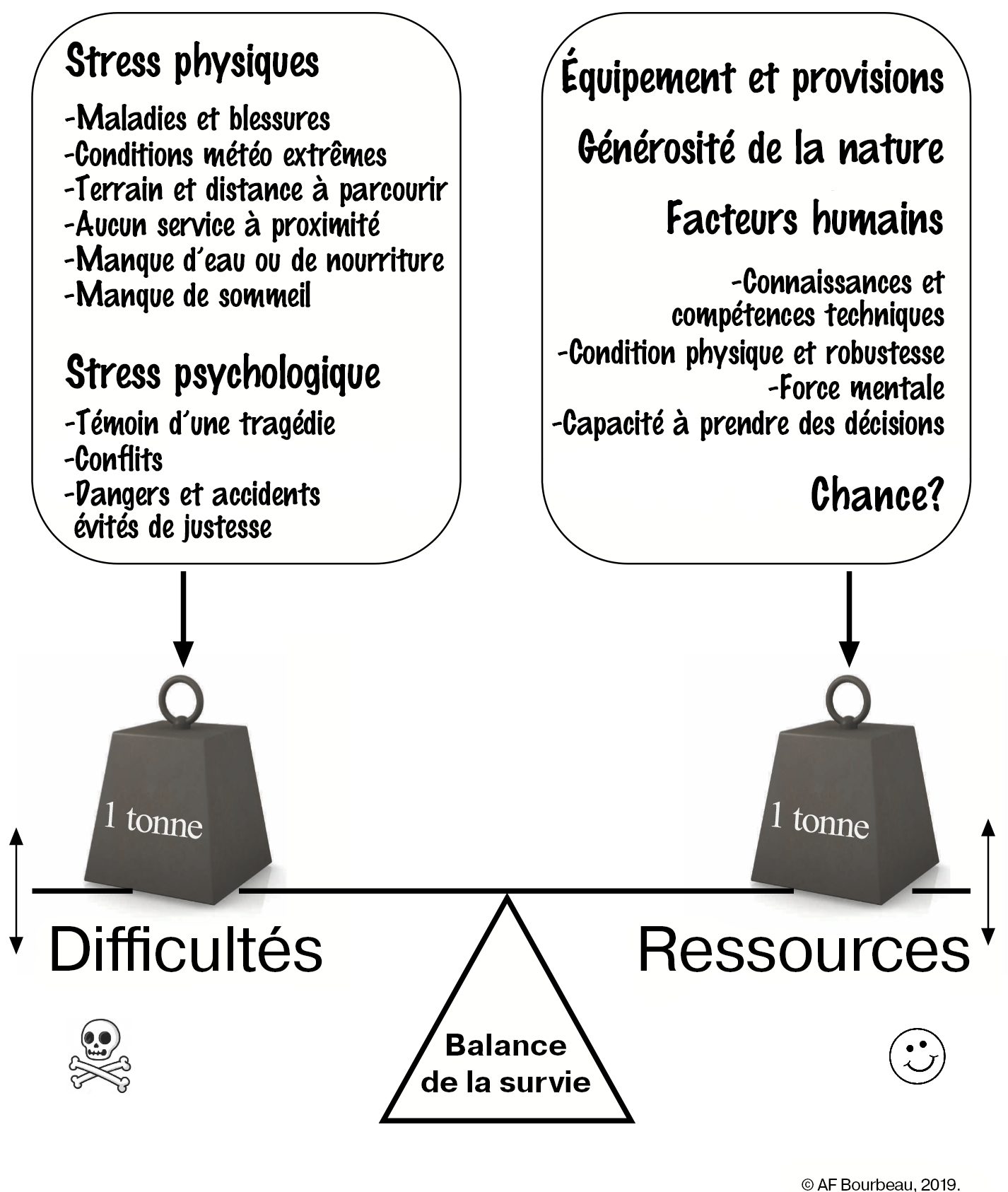

Bourbeau (2019) affirme que dès qu’une situation de survie se présente, rien ne peut être fait pour changer la donne : soit vous y faites face et parvenez à survivre, soit vous périssez. Autrement dit, vous affrontez la situation avec les outils qui sont déjà en votre possession : votre forme physique, votre force mentale, votre capacité à prendre des décisions et vos aptitudes de survie. Un instructeur de survie de l’armée américaine dénommé Lutyens (2019) a proposé un concept semblable représenté par une balance de la survie, qui sous-pèse les difficultés d’une situation avec les ressources disponibles pour l’affronter. Les difficultés peuvent prendre une forme physique ou psychologique, tandis que les ressources se mesurent par la somme de l’équipement à portée de main, de la générosité de la nature, des facteurs humains et de l’intervention potentielle de la chance (figure 1).

Ce concept sous-entend que l’objectif principal d’un programme d’enseignement de la survie en nature sauvage est de s’assurer que les plateaux de la balance ne penchent jamais du mauvais côté. Il existe deux façons d’y arriver : contrôler les difficultés et l’équipement disponible (gestion des risques) ou renforcer les facteurs humains. Il faut se rappeler que ces stratégies sont préventives; une fois en danger, il est trop tard pour y recourir, c’est alors la balance de la survie qui détermine votre sort!

Solutions de gestion des risques

Le but de la gestion des risques en nature est donc de vérifier à l’avance que les difficultés rencontrées pendant la sortie en plein air ne dépasseront pas la capacité du groupe à les surmonter, tout en analysant la pertinence de l’équipement et des provisions apportées pour l’environnement précis où se déroulera l’activité. Autrement dit, il faut vérifier que le niveau de difficulté de l’activité correspond à la force des guides et des participant.e.s.

Le Guide en gestion des risques (AEQ, ACQ, LERPA, 2002), largement utilisé au Québec, suggère une stratégie novatrice pour assurer cette concordance entre la difficulté de l’activité et la force du groupe. Essentiellement, les activités de plein air sont divisées en quatre catégories :

- Débutant (majoritairement des excursions d’une journée ou d’une nuit dans un lieu situé à une heure d’un hôpital)

- Intermédiaire (généralement des excursions de deux à quatre jours dans un lieu semi-éloigné situé à une journée d’un hôpital)

- Avancé (toute expédition de longue durée dans un lieu éloigné situé à plusieurs jours d’un hôpital, où les risques peuvent habituellement être contrôlés)

- Expert (expéditions dans un lien très éloigné dans le cadre d’une course ou d’une tentative de record, par exemple la traversée d’un océan ou l’escalade d’une immense montagne)

Une fois la difficulté de l’excursion déterminée, il suffit de veiller à la sécurité des guides et participant.e.s en veillant à ce que leurs compétences de plein air, tant sur le plan général (camping) que spécifique de l’activité (canot), concordent avec le niveau de difficulté. Voici comment se traduit cette concordance pour les participant.e.s de chaque catégorie :

- Débutant (aucune expérience nécessaire)

- Intermédiaire (plusieurs expériences antérieures de catégorie débutant)

- Avancé (plusieurs expériences antérieures de catégorie intermédiaire)

- Expert (plusieurs expériences antérieures de catégorie avancé)

Cette concordance se décline de façon similaire pour les guides, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir joué ce rôle lors de plusieurs excursions de catégorie inférieure et avoir agi à titre de guide adjoint.e dans une catégorie donnée avant d’entreprendre le plein rôle de guide. Le deuxième outil de gestion des risques (AEQ, ACQ, LERPA, 2002) particulièrement utile est de monter un plan d’excursion qui comprend des solutions viables aux cinq scénarios pessimistes suivants :

- Le groupe prend un retard de 4 heures chaque jour.

- Une personne est séparée du groupe.

- L’équipement le plus important pour la survie du groupe est détruit (généralement le moyen de transport ou l’abri).

- La personne qui dirige le groupe est inconsciente et doit être évacuée d’urgence.

- Une personne doit être évacuée, mais sa vie n’est pas en danger.

En réfléchissant à des solutions pour régler ces scénarios, les guides et participant.e.s sont contraint.e.s de se questionner sur la convenance de leurs compétences personnelles, sur le choix de l’équipement et du trajet et sur la disponibilité de « gardiens de l’excursion », des personnes qui peuvent vraiment aider en cas de besoin. Ainsi, ces deux principaux outils de gestion des risques, qui consistent à vérifier la concordance entre la difficulté de l’excursion et les compétences du groupe et à préparer un plan d’excursion adéquat, peuvent grandement aider à faire pencher la balance de la survie du bon côté, surtout s’ils sont validés par un.e ou deux guides en plein air expérimenté.e.s.

Selon les auteurs, l’enseignement de la survie devrait avant tout mettre l’accent sur ces deux pratiques de gestion des risques, y compris sur l’évaluation des forces et faiblesses des participant.e.s (Trqnauard et Bourbeau, 2014). Cette manière de procéder diminue les risques que les personnes s’embarquent dans une aventure qui les dépasse.

Comme mentionné plus haut, l’autre stratégie préventive pour influencer positivement l’équilibre de la survie est d’utiliser un programme de survie pour améliorer la force du groupe et les facteurs humains, au nombre de quatre (Bourbeau, 2019; Tranquard et Bourbeau, 2014) :

- Connaissances et compétences techniques de plein air

- Condition physique et robustesse

- Force mentale

- Capacité à prendre des décisions

Évidemment, une situation de survie où les personnes disposent de peu de temps pour réagir ne peut pas vraiment faire pencher la balance! L’obtention d’une différence notable pour l’un ou l’autre des quatre facteurs constitue un processus long et continu. Le programme de survie doit donc s’efforcer d’instiguer chez les apprenant.e.s une volonté de continuer à améliorer chacun des quatre aspects, et d’insister en même temps sur la prévention par la gestion de risques. Puisqu’il est impossible de prévoir une situation d’urgence en nature sauvage et que l’aspect le plus dangereux d’une situation de survie au Canada est de combattre le froid, il est important de prendre « l’habitude de transporter dans ses poches un moyen d’allumer un feu », entre autres habitudes préventives décrites dans les outils de gestion des risques (pour augmenter l’accessibilité au matériel de survie en cas de situation imprévue). Il est temps d’approfondir le contenu primordial à couvrir pour chacun des quatre facteurs humains pouvant peser dans la balance de la survie.

Connaissances et compétences techniques de plein air

La plupart des ouvrages et programmes sur la survie abordent presque exclusivement le facteur des compétences techniques, qui incarne le principe de « survivre de la terre », l’aspect captivant qui attire les lecteur.trice.s et apprenant.e.s. On y trouve habituellement des sections sur les premiers soins, la construction d’un abri, l’entretien d’un feu, l’approvisionnement en eau, les sources de nourriture (plantes comestibles, chasse, pêche, confection de pièges), la protection contre les insectes, l’envoi de signaux et les façons de s’orienter et de naviguer (Angier, 2014; Bourbeau, 2011a; Brown, 1983; Davenport, 1998; Défense nationale, 1992; Fry, 1981; Olsen, 1997).

L’apprentissage des subtilités de tous ces sujets peut facilement devenir l’entreprise d’une vie! La difficulté des programmes de survie de courte durée est de déterminer lequel de ces sujets est assez important pour se tailler une place dans les quelques moments d’enseignement et d’expérimentation disponibles. Selon les auteurs, les éléments suivants doivent être privilégiés puisqu’ils sont faciles à apprendre et sont particulièrement utiles pour affronter les vraies difficultés d’une situation d’urgence imprévue en contexte canadien, soit le fait de combattre le froid (Berry et coll., 2008; Tipton, 2006) et de faciliter le sauvetage (Protecteur du citoyen, 2013). Quant aux premiers soins, ils devraient faire l’objet d’une formation à part, puisque des cours sont couramment offerts à ce sujet. Il est à noter que l’eau et la nourriture sont incluses dans ces priorités puisqu’elles contribuent à contrer le froid.

- Méthodes pour allumer et entretenir un feu et l’utiliser pour se réchauffer à l’aide d’un mur réflecteur arrière

- Technique du « banc de parc » de Boudreau, qui consiste à former un lit de branches surélevé sur lequel s’allonger

- Technique « épouvantail », qui consiste à rembourrer ses vêtements de matériaux secs pour augmenter l’isolation

- Importance d’un chapeau de fortune

- Distinction entre la technique « éponge » (toit plat qui absorbe la pluie) et la technique « bardeau » (toit incliné qui repousse la pluie)

- Technique du « tombeau » de neige, qui consiste à creuser une simple tranchée recouverte de branches de conifères et de neige pour survivre sans feu pendant l’hiver

- Prévention des engelures et solutions rapides

- Technique « slush » de Bourbeau, qui consiste à faire fondre de la neige sur un bâton plat et à en aspirer l’eau

- Différence entre les risques de boire une eau potentiellement polluée et les conséquences de la déshydratation

- Fruits sauvages comestibles communs (famille des vaccinium et des amélanchiers), quenouilles (famille des typhacées) et tripe de roche (famille des umbilicaria) comme sources de nourriture

- Alimentation d’un feu en bois vert pour envoyer un signal

- Tracé d’un S.O.S dans un rectangle ou d’un V comme signal

Condition physique et robustesse

Même s’il est évident que le fait d’être en surpoids et en mauvaise condition physique, ou d’avoir tout autre handicap physique, rendra toute épreuve de survie d’autant plus périlleuse, pratiquement aucun cours ni aucun document sur la survie n’enseignent ces notions. Il reste néanmoins que la condition physique et la robustesse demeurent certainement aussi importantes que les connaissances et compétences techniques pour survivre à une situation d’urgence en nature sauvage. Si, par exemple, une motoneige tombe en panne à 30 kilomètres des secours lorsqu’il fait -30 °C, un.e marathonien.ne aura de bien meilleures chances de survie qu’une personne très âgée et affaiblie ayant déjà été scoute, malgré les compétences dont elle dispose.

Le problème est que la forme physique est perçue comme un domaine d’études à part, loin des priorités de l’enseignement de la survie en nature sauvage. Malgré tout, les auteurs suggèrent qu’à tout le moins, la forme physique soit évaluée dans le cadre d’un programme de survie afin de sensibiliser les apprenant.e.s à leurs propres limites, ouvrant ainsi la porte à une gestion plus approfondie des risques.

En outre, le programme de survie devrait encourager les personnes à améliorer davantage leur condition physique en proposant un entraînement physique et d’endurance. Enfin, il serait judicieux que les programmes de survie, en particulier ceux de plus longue durée, comportent des activités de plus en plus exigeantes physiquement (par exemple, marcher jusqu’à une autre destination) afin de stimuler la réintégration des activités physiques dans le mode de vie des apprenant.e.s.

Force mentale

L’importance de la force mentale comme élément déterminant des chances de survie a été largement étudiée (Leach, 1994, 2004; Tranquard, 2017, 2021a). Par exemple, l’instinct maternel peut s’avérer un puissant facteur de motivation, tandis qu’une dépression sévère sous-entend le contraire. Malheureusement, les ouvrages sur la survie offrent rarement des moyens concrets d’améliorer cette force mentale chez les apprenant.e.s (Leach, 2022). Le problème est exacerbé par les principes éthiques : il n’est pas possible de torturer les apprenant.e.s pour leur enseigner ce qu’est la torture! Les auteurs ont consacré un temps considérable à cette réflexion et en ont tiré les idées suivantes, qui peuvent être intégrées en toute sécurité dans les programmes de survie (Bourbeau, 2011b; Tranquard et Bourbeau, 2014) :

- Lire ou raconter des faits sur des épreuves réelles de survie et décrire les réactions des personnes qui les ont vécues. Comprendre comment d’autres personnes ont pu surmonter des stress ou souffrances intenses afin de mieux se préparer mentalement à d’éventuels incidents semblables.

- Participer à des simulations en situation contrôlée desquelles il est possible de s’échapper immédiatement. Ces simulations permettent aux personnes de prédire leurs réactions en cas de réel incident dangereux.

- Proposer aux participant.e.s de s’isoler volontairement ou faire une excursion solitaire en nature, afin de les préparer à d’éventuelles épreuves de survie à affronter seul.e.

- Proposer la guérison d’une phobie, d’une appréhension, d’une dépression ou d’une dépendance par l’entremise d’une aide psychologique professionnelle.

- Participer à des activités qui améliorent la dynamique du groupe. Les défis de cohésion d’équipe, les simulations de résolution de conflits, les chutes de confiance, la résolution de problèmes en groupe et autres activités peuvent être utiles pour préparer les participant.e.s à des épreuves de survie en groupe.

- Évaluer les aversions alimentaires. Il peut être amusant et instructif d’évaluer la volonté des apprenant.e.s à manger des aliments bizarres. On peut par exemple leur offrir une cuillère d’une mixture de bananes hachées, de chocolat et de baloney rehaussée de mélasse, de moutarde et de ketchup, ou encore leur faire boire du jus mélangé avec une tapette à mouches flambant neuve. Ce genre d’activité ouvre un dialogue sur les façons de s’adapter à de nouvelles situations.

- Encourager les voyages à l’étranger. C’est une autre façon de favoriser l’adaptation et de se préparer psychologiquement à accepter les changements inhérents aux épreuves de survie.

- Relever des défis de survie dans des conditions sécuritaires. La confiance acquise par la résolution de problèmes lorsqu’on relève volontairement un défi de survie est jugée utile au moment d’affronter de vraies situations difficiles. Environ 400 défis de ce genre ont été créés au programme de baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure de l’Université du Québec à Chicoutimi pour aider les apprenant.e.s à développer leurs compétences de plein air (Bourbeau, 1996).

Par exemple, ces défis revêtent une difficulté facile au niveau 1 (allumer un feu avec une tige en ferrocérium), difficile au niveau 2 (allumer un feu avec des allumettes en carton, sans surface sur laquelle les frotter), avancée au niveau 3 (allumer un feu avec un briquet vide) et extrême au niveau 4 (allumer un feu en nature sauvage en se servant d’un morceau de glace comme loupe). Voici des exemples d’autres catégories :

- Fabriquer une corde de deux mètres avec un vieux t-shirt qui peut soutenir votre poids.

- Fabriquer un panier à partir de matériaux naturels dans lequel vous pouvez transporter un kilo de riz d’une seule main sur 500 mètres.

- Éplucher cinq pommes de terre à l’aide d’un couteau forgé à partir d’un clou de quatre pouces.

Il a été observé que la résolution de ce type de défis au fil du temps contribue non seulement au développement de la dextérité et des compétences de résolution de problèmes, mais amplifie également la confiance psychologique en plus de développer chez les personnes des comportements de prévention.

Capacité à prendre des décisions

La prise de décisions est le quatrième facteur humain pouvant sérieusement influencer l’équilibre de survie. En effet, même si une personne possède des atouts majeurs dans les compétences techniques, physiques et psychologiques, c’est trop souvent une mauvaise prise de décisions qui finit par la mettre en danger (Costermans, 2001; Flin et coll., 1996; Klein et coll., 2010; Schmidt et Lee, 2005). La plupart des ouvrages sur la survie proposent des stratégies de prise de décisions axées sur l’établissement de priorités. De même, de nombreux auteurs débattent sur la tâche à prioriser en situation de survie : premiers soins, allumage d’un feu, construction d’un abri ou approvisionnement en eau? D’autres étalent d’interminables arguments pour et contre le fait de rester sur place ou, au contraire, de bouger pour trouver un moyen de s’en sortir. Quoi qu’il en soit, bien trop souvent, la réponse s’avère être : « Tout dépend du contexte! ».

Dans leur quête d’une meilleure façon d’enseigner la prise de décision indépendamment du contexte, les auteurs ont élaboré le modèle SÉRA (Bourbeau, 2011a, 2013, 2019, 2022), qui se fonde sur les quatre « tâches » réelles dont il faut se préoccuper en situation de survie :

- S : Secours – L’importance de signaler sa présence pour être repéré par les équipes de secours ou de trouver soi-même un lieu sûr.

- É : Énergie – L’importance de conserver son énergie et de la récupérer lorsque possible en dormant, en mangeant et en s’hydratant.

- R : Risques – L’importance de ne pas s’exposer inutilement au danger pour éviter d’empirer la situation.

- A : Atouts – L’importance de conserver ses atouts (équipements, ressources, capacités), car ils sont précieux.

Essentiellement, le modèle SÉRA consiste à considérer chaque décision en contexte de survie selon les effets qu’elle peut avoir sur les quatre critères SÉRA. Autrement dit, pour vérifier si votre décision améliorera ou aggravera votre situation, vous devez prendre en compte ses effets sur chacun des quatre critères.

Par exemple, supposons que votre motoneige tombe en panne d’essence alors qu’il fait -10 °C et que vous envisagez de passer la nuit dans un quinzhee (abri de neige) construit avec la pelle d’urgence que vous traînez avec vous. Avant de vous mettre à la tâche, vous analysez cette décision selon les quatre critères SÉRA :

- Secours : L’abri étant insonorisé, une fois à l’intérieur vous n’entendrez plus les motoneiges passer, ce qui pourrait vous faire manquer des possibilités d’être secouru.e (négatif).

- Énergie : Vous dépenserez beaucoup d’énergie pour construire l’abri (négatif), mais il fera plus chaud de quelques degrés à l’intérieur (positif).

- Risques : Vous vous exposez à un risque modéré de vous faire mal au dos en pelletant et à un risque léger que la neige s’écroule sur vous (négatif).

- Atouts : Vos vêtements sont secs pour l’instant, mais ils seront détrempés quand vous aurez terminé de creuser l’abri de neige (négatif).

L’utilisation du modèle SÉRA ne garantit pas automatiquement que vous prendrez toujours la bonne décision, mais assure au moins que vous vous posiez les bonnes questions avant de prendre votre décision, ce qui peut faire toute la différence entre la vie et la mort.

Là encore, la difficulté consiste à trouver des moyens efficaces d’enseigner le processus de prise de décisions aux apprenant.e.s. L’une des stratégies mises à l’essai par les auteurs consiste à demander aux personnes apprenantes de démontrer ce qu’elles feraient dans les 30 premières minutes si elles se retrouvaient en situation de survie. Habituellement, elles s’empressent de ramasser du bois, de construire des abris, des lits, etc. À la fin de l’exercice, le personnel instructeur propose aux apprenant.e.s en sueur de voir ce qu’il ferait dans la même situation. Les instructeur.trice.s sortent alors simplement un sifflet de leurs poches, sifflent trois fois, puis un.e adjoint.e apparaît soudainement dans un crissement de pneus, perché.e sur un véhicule tout-terrain et armé.e d’une caisse de bière. Leçon acquise. Pensez SÉRA.

D’après leur expérience, les auteurs estiment que la meilleure façon d’acquérir les concepts de prise de décisions est de réfléchir ou de trouver des solutions à des mises en situation, qu’elles soient résolues sur papier ou dans la réalité. Par exemple, si des groupes de trois apprenant.e.s sont conduits à 3 trois kilomètres de leur base en hiver et que 4 de leurs 6 bottes sont accidentellement « brûlées » pendant qu’elles sèchent près du feu, comment peuvent-ils rejoindre la base? Sans le modèle SÉRA, les apprenant.e.s suivent la première idée qui leur vient et agissent immédiatement pour la concrétiser. Toutefois, réfléchir à leur décision en considérant les critères SÉRA leur permet de voir toutes les possibilités : appeler la base pour vérifier si une personne peut venir les chercher, envoyer une personne chercher de l’aide avec les deux bottes intactes, préserver leur énergie en attendant les secours, penser au risque d’engelures sur leurs pieds, déterminer s’il vaut la peine de sacrifier de l’équipement (atouts) pour fabriquer des bottes de secours, etc.

Résumé

L’issue d’une épreuve de survie dépend de l’équilibre entre les difficultés rencontrées et les ressources disponibles pour affronter la situation. La première façon de maintenir un équilibre positif est la mise en œuvre de deux principales stratégies de gestion des risques. La première stratégie consiste à vérifier que le niveau de difficulté de l’excursion correspond à la force et à l’expérience du groupe. Le guide de gestion des risques du Québec divise les activités de plein air en quatre catégories : débutant, intermédiaire, avancé et expert. Les participant.e.s doivent avoir une certaine expérience dans la catégorie inférieure avant de passer au prochain niveau de difficulté. Les guides doivent avoir agi à titre de guide dans la catégorie inférieure et à titre de guide adjoint.e dans la catégorie actuelle avant de pouvoir mener une excursion. Le deuxième outil important de gestion des risques est l’élaboration d’un plan d’excursion qui comprend des solutions à cinq scénarios pessimistes : retard, séparation d’une personne avec le groupe, équipement perdu, guide inconscient.e et évacuation d’un.e participant.e.

La deuxième façon de faire pencher la balance de la survie du bon côté est de renforcer les facteurs humains : compétences techniques de plein air, condition physique, force mentale et capacité à prendre des décisions. Ces quatre facteurs constituent toutefois des processus de longue haleine.

Ces deux outils de gestion des risques combinés au renforcement des éléments les plus rapidement modifiables de chaque facteur humain doivent être les principaux sujets abordés dans un programme de survie.

Conclusion

L’enseignement de nouvelles compétences de plein air peut parfois créer plus de problèmes de sécurité qu’il n’en résout. Par exemple, une personne qui n’a jamais descendu de rapides en canot ne tentera probablement pas l’expérience. Par contre, si un.e instructeur.trice lui enseigne des mouvements de base simples et lui fait dévaler juste une fois des rapides mineurs de classe II, le plaisir qu’elle en retire peut l’inciter à tenter de dévaler des rapides plus difficiles qui dépassent ses capacités. Dans cette situation, le fait d’avoir suivi un cours de canot débutant expose cette personne à un plus grand danger au lieu de renforcer sa sécurité. À titre de guides de plein air, nous devons porter particulièrement attention à ce phénomène.

Dans le monde de la survie en nature sauvage, nous devons faire doublement attention à la possibilité que nos enseignements procurent à nos apprenant.e.s une fausse impression de sécurité. C’est pourquoi les pratiques exemplaires doivent veiller à ce que les apprenant.e.s conservent une vision réaliste de leurs capacités. Ce n’est pas parce que vous avez appris à allumer un feu à l’aide d’une drille et d’un archet dans un milieu sec et contrôlé que vous y parviendrez dans une situation de survie réelle avec du bois trempé pendant une averse! Et même si vous avez acquis cette compétence, cela ne signifie certainement pas qu’il devient inutile d’emporter un briquet ou des allumettes quand vous vous aventurez dans les bois. Il est primordial de vous rappeler que l’équilibre de la survie est indépendant de ce que vous avez appris; la possibilité que survienne une situation plus grave que ce que le groupe peut gérer est toujours présente. Le message doit être clair : la stratégie « survivre de la terre » n’est valable qu’à titre de passe-temps intéressant. Pour survivre, il faut plutôt veiller à éviter les problèmes par la prévention, la prévention et encore la prévention.

Bibliographie

Angier, B. (2014). Comment survivre dans les bois : La référence absolue de l’aventure extrême. Hachette Aventure.

Aventure Écotourisme Québec (AEQ), Association des camps du Québec (ACQ), Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA). (2002). Manuel de référence sur la gestion des risques et de la crise. https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/qualite-securite/ressources-utiles

Berry, P., McBean, G. et Séguin, J. (2008). Vulnérabilités aux dangers naturels et aux conditions météorologiques extrêmes. Dans Santé et changement climatiques : Évaluation des vulnérabilités et de la capacité d’adaptation au Canada, Santé Canada.

Bourbeau, A.-F. (1996). 400 épreuves de coureur des bois. Notes de cours, 4SAP501 Activités traditionnelles, Université du Québec à Chicoutimi.

Bourbeau, A.-F. (2011a). Le Surviethon : Vingt-cinq ans plus tard. Les Éditions JCL.

Bourbeau, A.-F. (2011b). Développement de l’expertise en survie. http://lerpa.uqac.ca/pdf/expertise_survie.pdf

Bourbeau, A.-F. (2013). Wilderness Secrets Revealed. Dundurn Press.

Bourbeau, A. F. (2019). Decision-making model for wilderness survival. Global Bushcraft Symposium Keynote Conference, Foothills Center, Bowden, Alberta. https://www.youtube.com/watch?v=HiKckM85g6s

Brown, Jr. T. (1983). Tom Brown’s field guide to wilderness survival. Berkley Publishing, 282.

Costermans, J. (2001). Les activités cognitives : raisonnement, décision et résolution de problèmes (2e éd.). Éditions De Boeck Université, Neurosciences et Cognition, Bruxelles.

Curran-Sills, G., McDonald, N., Pauerba, P. S. et Crutcher, R. (2013). Embracing the wild: Conceptualizing wilderness medicine in Canada. Le Médecin de famille canadien, 59(5), 581-584.

Davenport, G. (1998). Wilderness Survival. Stackpole Books.

Défense nationale. (1992). Manuel B-GL-382-006/FP-001 : Survie (adaptation par les Forces canadiennes du document US Field Manual 21-76).

Flin, R., Slaven, G. et Stewart, K. (1996). Emergency decision making in the offshore oil and gas industry. Human Factors, 38, 262-277.

Fry, A. (1981). Survival in the wilderness: A practical, all-season guide to traditional techniques for hikers, skiers, backpackers, canoeists, travelers in light aircraft — and anyone stranded in the bush. Macmillan of Canada.

Klein, G., Calderwood, R. et Clinton-Cirocco, A. (2010). Rapid decision making on the fire ground: The original study plus a postscript. Journal Of Cognitive Engineering And Decision Making, 4(3), 186-209.

KPMG Services Conseils. (2010). Diagnostic – Tourisme nature. Québec, 39.

Leach, J. (1994). Survival psychology. Palgrave Macmillan.

Leach, J. (2004). Why people ‘freeze’ in an emergency: Temporal and cognitive constraints on survival responses. Aviation, Space & Environmental Medicine, 75, 539-542.

Leach, J. (2022). Communication personnelle. Global Bushcraft Symposium, parc national de Snowdonia, Nord des Pays-Bas, Royaume-Uni.

Lutyens, T. (2019). Communication personnelle. Global Bushcraft Symposium, Foothills Center, Bowden, Alberta.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). (2017). Avis sur le plein air : Au Québec, on bouge en plein air!

Olsen, L. D. (1997). Outdoor survival skills (6e éd.). Chicago Review Press.

Protecteur du citoyen. (2013). L’organisation des services d’intervention d’urgence hors du réseau routier : une desserte à optimiser pour sauver des vies. Québec.

Schmidt, R. A. et Lee, T. D. (2005). Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis. Human Kinetics.

Tipton, M. (2006). Human physiology and the thermal environment et Thermal stress and survival. Dans D. Rainford et D. Gradwell (dir.), Ernsting’s aviation medicine. Arnold, 189-229.

Tourisme Québec. (2007). Le Québec de la grande nature – Plan intégré de l’expérience : Diagnostic et orientations. Québec, 24.

Tranquard, M. (2017). La pratique de la recherche scientifique concernant la survie en forêt : principes, méthodes, outils et exemples récents. ACFAS, Université McGill.

Tranquard, M. (2021a). L’intervention plein air au Québec : considérations géographiques, techniques, culturelles et socio-historiques. Nature & Récréation, 10, 28-48.

Tranquard, M. (2021b). Activités professionnelles en milieu naturel au Québec : l’enjeu de la formation en survie en région isolée. Dans J.-M. Adjizian, D. Auger et R. Roult (dir.), Plein air : Manuel réflexif et pratique. UQTR, Hermann Éditeurs, 131-148.

Tranquard, M. (2022). La survie en forêt comme champ de recherche scientifique : cadre théorique, méthode d’analyse et résultats récents. Annales des Mines – Responsabilité et environnement, soumis.

Tranquard, M. et Bourbeau, A.-F. (2014). Gestion des risques en tourisme d’aventure : proposition d’un outil d’évaluation du potentiel de survie en forêt. Téoros, 33(1), 99-108.

À propos des auteurs

André-François Bourbeau

Université du Québec à Chicoutimi

André-François Bourbeau est professeur émérite et fondateur de l’unité d’enseignement en intervention plein air et du Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA, ou OREL en anglais) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Après plus de 50 ans d’engagement, professeur Bourbeau a été reconnu par ses pairs comme l’un des « titans » du bushcraft et de la survie en nature sauvage. Il aime toujours se consacrer à des randonnées sur de longues distances, à des excursions de canot et au camping sauvage dans ses voiliers de fabrication artisanale.

Manu Tranquard

Université du Québec à Chicoutimi

Manu Tranquard est directeur de la Faculté des sciences humaines et sociales et du Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA, ou OREL en anglais) ainsi que professeur à l’unité d’enseignement en intervention plein air de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ses principaux travaux de recherche portent sur la survie dans la forêt boréale et sur l’autonomie avancée en régions éloignées. Il est également guide de tourisme d’aventure professionnel et instructeur de survie en nature sauvage depuis plus de 20 ans.

L’article Survie en nature (2024), par André-François Bourbeau et Manu Tranquard, est distribué sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.