10

10.

COLLABORER AVEC LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES POUR DÉVELOPPER DES PROGRAMMES SPÉCIALISÉS DESTINÉS AUX POPULATIONS MAL DESSERVIES

Remarques de l’autrice : Les noms des participantes ont été modifiés pour protéger la vie privée.

Faites de votre mieux, et travaillez en équipe! – Nancy Arsenault

« C’est magique », soupire Asal en contemplant du haut d’une falaise l’océan Atlantique scintillant. Asal et sa jeune famille ont déménagé au Canada il y a trois ans. Elle s’occupe principalement de ses deux enfants, âgés de moins de trois ans. Elle n’a pas de permis de conduire et son mari travaille à temps plein pour subvenir aux besoins familiaux. Elle consacrait surtout ses journées aux enfants. Elle n’a donc pu faire aucune connaissance ni découvrir son pays d’accueil. Elle s’était empressée de manifester son intérêt dans l’espoir d’obtenir une place dans un programme de randonnée gratuit. Pour qu’Asal puisse y participer, il a fallu beaucoup de planification, tant de son côté que de celui du coordinateur.

Le projet Hike est un programme de randonnée guidée de six semaines élaboré en partenariat avec l’Office of Public Engagement de l’Université Memorial, le St. John’s Women’s Centre (SJWC), l’Eastern Academy College et Rewild Wellness. Grâce à la coopération de la collectivité, un programme d’aventures en plein air a vu le jour, offrant gratuitement transport et garde d’enfants. La collaboration communautaire a permis de rejoindre un groupe diversifié de femmes, dont plusieurs vivent en marge de la société et représentent une population mal desservie par les programmes d’apprentissage en plein air. Le présent article s’attarde sur les avantages et les obstacles de l’apprentissage en plein air par le truchement de la collaboration communautaire, en prenant pour exemple le projet Hike.

Les collaborations communautaires ou les structures en réseau, selon Mandell, regroupent des organismes publics, privés et à but non lucratif ou des groupes d’individus dans le cadre d’un partenariat, qui sont désireux d’atteindre un ou plusieurs objectifs (Mandell, 1999, p. 45). En mettant en commun les ressources, les personnes, les organismes, les organismes à but non lucratif et les organismes gouvernementaux sont à même de proposer des programmes pour résoudre un problème ou concrétiser une vision commune (Carmichael et McCole, 2014). Tout partenariat est bénéfique lorsque des besoins financiers criants, une réduction des budgets p. ex., limitent par le fait même la capacité à fournir des services de qualité.

De plus, deux types de collaborations sont courants : les collaborations transactionnelles, qui reposent davantage sur des projets, et les collaborations transformatrices, qui s’inscrivent dans la durée et requièrent une réflexion approfondie (Sweatman, 2020). Les collaborations sont avantageuses, car elles apportent un soutien supplémentaire par du financement, la promotion, l’élaboration de politiques, l’intérêt de nouveaux publics et la mise en place d’infrastructures, des centres d’éducation en plein air entre autres. Néanmoins, il existe des inconvénients. Les organismes peuvent poursuivre des objectifs différents et entraver ainsi le déroulement d’un projet. De plus, les collaborations sont souvent moins hiérarchisées, ce qui est contraire aux pratiques de gestion courantes, et les individus peuvent subir un épuisement accablant à cause d’un horaire déjà surchargé (Carmichael et McCole, 2014). Par conséquent, lors de l’élaboration d’un nouveau programme de plein air, il est important que chacun comprenne la portée, les rôles et les objectifs.

Bon nombre d’études montrent les bienfaits de l’activité physique, du lien social et de la connexion à la nature sur la santé et le bien-être (Berman et coll., 2008; Bosteder et Appleby, 2015; Capaldi et coll., 2014; Mitten, 1992; Morris et coll., 2019; Pretty et coll., 2007). La Loi canadienne sur la santé a pour « premier objectif de protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre » (Santé Canada, 2001).

Pourtant, les femmes souffrent de manière disproportionnée de maladies mentales, dont la dépression et l’anxiété (Organisation mondiale de la santé, 2000). Au total, 1 809 200 Canadiennes ont déclaré souffrir d’un trouble de l’humeur (Statistique Canada, 2021). Elles sont de plus en plus nombreuses à participer aux activités de plein au cours des dernières années, néanmoins la demande de programmes de plein air pour les femmes demeure importante. Les recherches montrent qu’on a inculqué aux femmes la crainte du plein air. Elles ne se sentent pas à leur place dans ce milieu traditionnellement masculin et ont été amenées à croire qu’elles ne possèdent pas les connaissances pour participer à des programmes et qu’elles doivent jongler entre loisirs et foyer (Henderson et Allen, 1991; Mitten, 1992; Woodward et coll., 1989). La collaboration communautaire peut être un outil puissant pour offrir des programmes de plein air aux personnes mal desservies comme les femmes.

Donc, pour nouer des partenariats fructueux, il est important de comprendre la population visée. Tenez compte de nombreux obstacles à l’accès à l’apprentissage en plein air : contraintes financières, barrières linguistiques, situation géographique et différences d’aptitudes. Ils sont exacerbés lorsqu’ils affectent plusieurs groupes marginalisés. Lorsque l’on s’engage envers des populations mal desservies, un point de vue intersectionnel fait partie intégrante du développement des programmes et des partenaires. L’intersectionnalité est un concept communément compris comme la nature interconnectée des identités sociales, soit le groupe, la capacité, la race, la sexualité et le genre et la façon dont elles sont toutes affectées par le pouvoir, ce qui provoque des inégalités et des préjudices (Hill Collins et Bilge, 2016). Les populations mal desservies se composent des personnes racisées, des immigrants, des réfugiés, des sans-abri, des membres de la communauté LGTBQ2+, des personnes à faible revenu, des aînés et des personnes ayant un handicap. Les programmes offerts uniquement aux personnes d’une certaine catégorie sont propices à la création d’une homogénéité et passent à côté de la complexité des identités multiples (Colley et coll., 2022). Prendre en compte la nature dynamique des humains dans la planification favorise une expérience enrichissante, centrée sur la personne. Le chapitre présente le projet Hike et décrit les grandes lignes de la création d’une communauté et du lien avec la nature pour les femmes vulnérables.

Conception

Le programme permet aux femmes en situation de vulnérabilité de se rapprocher d’elles-mêmes, de la communauté et de la nature. C’est pourquoi tous les aspects touchent précisément des femmes, les seules invitées à y participer. Quinze femmes de la région de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) se sont inscrites. Elles étaient âgées de 25 à 71 ans. Un service de garde a été fourni; le fruit d’un partenariat avec le programme Child and Youth Care with Addiction Support Worker de l’Eastern Academy. Des étudiants rémunérés s’occupaient des enfants des participantes. Le programme ne vise pas la recherche ni la collecte de données. Or, des preuves anecdotiques ont tout de même été observées. Figuraient dans le groupe des mères célibataires, des femmes âgées, des néo-Canadiennes, des femmes transgenres, des malentendantes, des survivantes de violence familiale, des itinérantes, des femmes à faible revenu et des femmes aux prises avec la toxicomanie ou avec des troubles de santé mentale. Elles devaient s’engager à suivre l’intégralité du programme de six semaines. Pour maintenir la motivation, elles n’avaient le droit de manquer qu’une seule randonnée sinon elle n’obtiendrait pas de certificat d’achèvement.

Les participantes se rencontraient quotidiennement au St. John’s Women’s Centre (SJWC), pour y déposer les enfants et prendre le bus. Selon les circonstances, elles pouvaient prendre un taxi (frais remboursés). Sinon, le bus assurait le transport chaque semaine vers une destination différente. Tous les sentiers ont été choisis en fonction du degré de difficulté, d’abord de niveau débutant afin de gagner de la confiance et de permettre à l’équipe de jauger les capacités du groupe. Chaque semaine amenait son lot d’épreuves, à mesure que les femmes gagnaient en assurance et se lançaient des défis. Par ailleurs, les sentiers se trouvent à 40 minutes en voiture de la ville. Une séance d’orientation et six randonnées ont été proposées sur 9 semaines, en excluant deux jours en cas de mauvais temps et d’un rendez-vous prévu pour le personnel un autre jour.

Les randonnées se déroulaient les jeudis de 10 h à 14 h. Les enfants ont dès lors eu le temps pour se familiariser avec l’équipe de garde. Les activités ont eu lieu les matins en semaine afin de répondre aux besoins des partenaires communautaires du programme offrant du soutien. De plus, les services de garde n’étaient offerts que du lundi au vendredi. Chaque randonnée en sentier durait généralement deux heures et visait différents objectifs :

- Favoriser le bien-être social en supprimant toute contrainte à la participation.

- Promouvoir l’activité physique grâce au programme.

- Améliorer la santé mentale en développant et en renforçant les capacités d’adaptation.

- Procurer un sentiment d’appartenance grâce à l’exploration en groupe de la nature.

- Surmonter la peur associée aux zones de nature sauvage.

Par ailleurs, l’évaluation des besoins est fondamentale pour élaborer un programme. Il est important de prendre en compte les besoins des personnes envers lesquelles on s’engage ainsi que les demandes des partenaires. Take Me Outside (s. d.) propose un large éventail d’outils d’évaluation et de ressources à cet effet.

Emplacement et transport

Le transport est un enjeu dans les zones rurales tout comme dans les milieux urbains (Johnson et coll., 2001). Bon nombre de personnes en ville n’ont pas de véhicule et utilisent le transport en commun. Cinq participantes ont pris le taxi, car les autobus, certes plus abordables, n’étaient pas si fiables et le temps de trajet était très long, surtout avec de jeunes enfants. Justement, le temps fait souvent partie des principales contraintes à la participation à l’apprentissage en plein air (Henderson et Allen, 1991; Woodward et coll., 1989). Les horaires et les correspondances peuvent faire la différence entre une heure et demie de bus et 20 minutes en voiture. Pour le projet Hike, la meilleure solution a été un point de rencontre pour les femmes et leurs enfants, et de là, prendre le bus. De plus, il était impossible de payer des taxis à tout le monde vers les sentiers, et le covoiturage vient avec son lot de problèmes liés à la responsabilité. Les femmes pouvaient opter pour le transport en commun ou un taxi payé par le SJWC. Un bus faisait l’aller-retour du centre vers le point de départ du sentier.

Garde d’enfants

Un autre obstacle à la participation des femmes à l’apprentissage en plein air est le manque de services de garde adéquats (Henderson et Allen, 1991). Elles s’occupent généralement des enfants et jonglent avec leurs loisirs et ceux de leurs enfants ou de leur famille (Henderson et Allen, 1991). Il était important qu’elles profitent d’un moment et de l’espace loin du foyer pour se redécouvrir et établir des liens sociaux. Mitten (1994) affirme que « l’éloignement » est essentiel pour que les femmes ressentent les bienfaits d’environnements réparateurs. Trouver un partenaire communautaire pour la garde d’enfants n’est pas une tâche simple. Les garderies sont submergées et le manque de fonds nuit à la rémunération adéquate du personnel. Soucieux de trouver des services appropriés, nous avons communiqué avec plus de 15 programmes et centres. Grâce au travail en réseau et à la sollicitation d’autres personnes, un partenariat unique a été noué avec le programme Child and Youth Care with Addiction Support Worker de l’Eastern Academy. L’entente était « gagnant-gagnant » : les étudiants de l’établissement ont fait des heures de stage pour approfondir connaissances et expérience, tandis que nous avons bénéficié d’un coup de main pour la garde d’enfant de la part de personnes enthousiastes et motivées. La réciprocité est importante dans les partenariats de collaboration, surtout pour les programmes offrant un service fourni et nécessitant du personnel formé, ou lorsque le budget est très limité.

Financement

Les particuliers, les établissements et les organismes à but non lucratif se heurtent souvent au manque de financement et de ressources adéquates. Or, les partenariats sont avantageux, car ils permettent de décentraliser le modèle de financement afin de trouver des solutions créatives. D’ailleurs, les organismes subventionnaires exigent souvent un partenariat pour que la demande de subvention soit admissible (O’Farrell et Liu, 2020). Le projet Hike a reçu une aide modeste du programme QuickStart du Bureau de la participation publique de l’Université Memorial, mais elle a tout de même permis de financer la majeure partie du transport et de la coordination des déplacements. En tant qu’étudiante, j’y ai eu accès grâce aux conseils d’un superviseur universitaire. Une telle démarche favorise un partenariat transactionnel, dans le cadre duquel le programme serait évalué et utilisé pour étayer la programmation future. Le SJWC a offert un appui d’autre nature en mettant à disposition une personne supplémentaire pour l’assistance aux randonneuses, des fonds pour les taxis pour le transport, un espace pour la garde des enfants, des collations pour les randonneuses et du matériel de promotion. La garde des enfants a été assurée par des étudiant.e.s de l’Eastern Academy. De plus, une micro-brasserie du coin a également fait un don. L’entreprise de transport a parrainé l’un des voyages hebdomadaires. Enfin, une pépinière locale a offert des fleurs à chaque participante lors de la dernière journée. Selon le dicton, il faut tout un village pour élever un enfant. Il aura donc fallu un village pour mener à bien le programme.

Communication et promotion

On ne saurait trop insister sur l’importance de la communication dans les collaborations communautaires ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes. S’assurer que tous les partenaires comprennent leur contribution et sont tenus au courant de l’état d’avancement du programme est primordial pour obtenir les résultats escomptés. Le projet Hike était chapeauté par un coordinateur, principale personne-ressource et responsable de la supervision. Cette personne devait communiquer avec la société de transport pour fixer les dates et heures appropriées et verser le paiement. Par ailleurs, elle a collaboré avec son homologue de l’Eastern Academy pour veiller à ce que la garde soit assurée par un nombre d’effectifs adéquat et pour répondre aux besoins diversifiés des enfants.

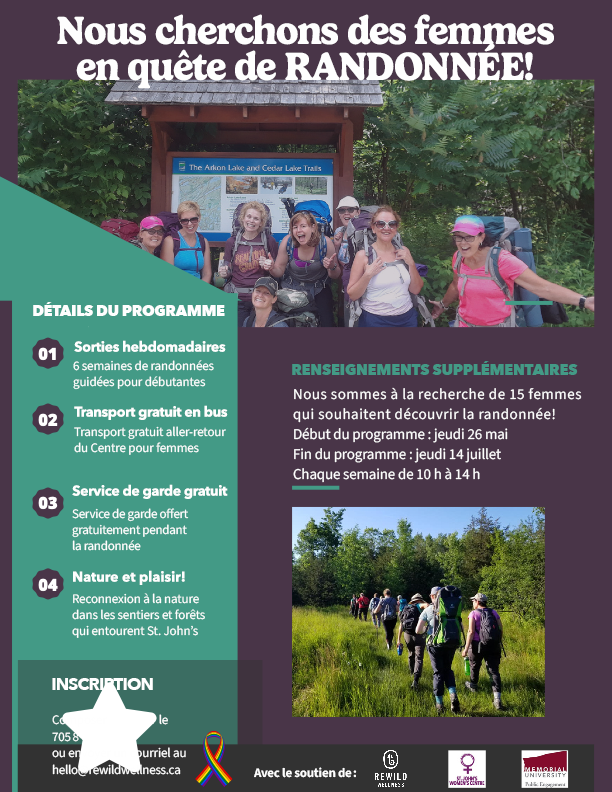

Elle a également supervisé la conception du matériel promotionnel, distribué dans un langage approprié. Par exemple, le programme s’adressait exclusivement aux femmes en situation de vulnérabilité, mais le terme « vulnérable » ne pouvait pas être utilisé. En plus de caser les gens dans des catégories inappropriées, le mot risquait de ne pas être bien compris ou accueilli par les participantes. En revanche, « isolement social, difficultés et sentiment d’impuissance » ont été employés et ont fait écho auprès des femmes, comme le montrent les figures 1 et 2. À cause de la pandémie de COVID-19, la plupart des participantes ont pu s’identifier aux termes sans éprouver de honte ou de culpabilité. La figure 1 a été envoyée aux organismes offrant des services pour qu’ils la retransmettent au sein de leurs communautés. Le SJWC a ensuite publié la seconde image sur ses réseaux sociaux et toutes les places ont trouvé preneuses en une journée.

Un niveau élevé de compétences interpersonnelles était nécessaire pour participer aux appels d’accueil, car les participantes pouvaient se sentir isolées et seules. Elles se sentent à l’aise au moment de révéler leurs problèmes personnels si on leur prête une oreille attentive. Lorsqu’on accompagne des personnes en situation de vulnérabilité, l’empathie et la compréhension sont de mise. Un professionnel expérimenté ou formé peut donc être un atout pour l’accueil, la mise en œuvre de programmes et l’animation dans un aspect tenant compte des traumatismes.

Par exemple, au cours des randonnées, des conversations évoquées auraient pu déclencher des réactions. Il était important de donner des pistes en amont au groupe pour gérer de telles situations. Les personnes marginalisées ont souvent vécu des traumatismes. Notre programme se devait donc d’offrir un espace favorisant la prise de conscience et la compréhension. Par ailleurs, l’activité n’était pas à une thérapie de groupe de l’aventure ou en nature sauvage Toutes les participantes en ont été informées lors d’une séance d’orientation et ont également été avisées que nous pourrions leur trouver du soutien adéquat, si nécessaire.

Adaptabilité

La vie réserve toujours des surprises. Souvent, malgré les bonnes intentions se traduisant par le lancement d’un programme, un désagrément est si vite arrivé. L’adaptabilité et la souplesse sont cruciales à la mise en œuvre. Le projet Hike a été confronté à de nombreux défis tout au long du déroulement. Néanmoins, grâce à une communication ouverte, des solutions rapides et de l’humour, les problèmes ont pu être résolus. Voici quelques-unes des péripéties.

Le SJWC avait mis à disposition ses locaux du rez-de-chaussée pour la garde des enfants pour toute la durée du programme. Hélas, une inondation a frappé et en deux jours, il a fallu trouver un autre endroit à proximité pour accueillir les petits et les moniteur.trice.s. Heureusement, le personnel a communiqué avec un centre communautaire voisin qui a pris la relève pendant deux semaines.

De plus, à cause des imprévus, l’accompagnatrice lors des randonnées au sein du SJWC n’a pas pu participer aux activités. Il fallait donc trouver en peu temps du renfort capable de répondre aux exigences physiques de la randonnée tout en jouant un rôle d’encadrement. Par chance, un membre de l’organisme a accepté volontiers de prendre part au programme.

Le transport en bus était laborieux en raison des problèmes constants de communication entre la répartition et les chauffeurs. Dans l’attente, le groupe en a profité pour échanger des histoires et des blagues. Le parcours a été parsemé d’embûches, mais grâce à la détermination, à la confiance et à la communication, nous les avons surmontées.

Conclusion

L’apprentissage en plein air attire généralement des personnes passionnées par leur travail et celles avec qui elles travaillent. La collaboration avec des partenaires communautaires débordant du même enthousiasme peut ouvrir des portes, auparavant hors de portée. Collaborer avec des personnes qui ont une vision similaire et s’entraident pour la concrétiser peut avoir des retombées considérables pour les participants et les partenaires communautaires.

Malgré les contraintes de temps ou de ressources, les collaborations communautaires présentent également des avantages intéressants. Le chapitre présente certains aspects de l’élaboration du projet Hike avec la participation de partenaires communautaires, donne une vue d’ensemble de certains rouages et offre des idées de programmes à l’intention des populations défavorisées.

La dernière randonnée s’est déroulée dans un grand parc urbain, et les enfants et les moniteur.trices.s ont pu jouer pendant que le groupe concluait l’activité. La fierté m’a envahie lorsque Meredith a entonné « À droite, à droite! » quand les gens marchaient vers nous. Lors de la première randonnée, elle était timide et doutait de ses capacités. La voir en tête de peloton avec un sourire sur le visage était un moment magnifique.

Nous avons terminé par une célébration en compagnie des petits et des moniteur.trice.s. Chaque randonneuse a reçu un certificat de réussite et une fleur. Un membre du groupe avait ramassé du verre de mer chaque semaine et en a offert à tout le monde, alors qu’une autre avait fabriqué des porte-clés en forme de cœur qui arboraient : « J’adore la randonnée ». Lorsque je réfléchis au bonheur dont j’ai été témoin, je ne peux qu’être d’accord avec Asal : c’est magique!

Bibliographie

Berman, M. G., Jonides, J. et Kaplan, S. (2008). The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science, 19(12), 1207-1212.

Bosteder, S. M. et Appleby, K. M. (2015). Naturally fit : An investigation of experiences in a women only outdoor recreation program. Women in Sport & Physical Activity Journal, 23(1), 1-8.

Capaldi, C. A., Dopko, R. L. et Zelenski, J. M. (2014). The relationship between nature connectedness and happiness : A meta-analysis. Frontiers in Psychology, 5.

Carmichael, C. et McCole, D. (2014). Understanding motivations of potential partners to develop a public outdoor recreation center in an urban area. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 7-8, 55-64.

Colley K., Irvine, K. N. et Currie, M. (2022). Who benefits from nature? A quantitative intersectional perspective on inequalities in contact with nature and the gender gap outdoors. Landscape and Urban Planning, 223, 104420.

Santé Canada. (2001). « Certaines circonstances » Équité et sensibilisation du système de soins de santé quant aux besoins des populations minoritaires et marginalisées. www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/accessibilite-soins-sante/certaines-circonstances-equite-sensibilisation-systeme.html

Henderson, K. A. et Allen, K. R. (1991). L’éthique du soin en tant que facteur facilitant ou contraignant la participation des femmes au loisir. Loisir et Société/Society and Leisure, 14(1), 97-113.

Hill Collins, P. et Bilge, S. (2016). Intersectionality. Presses Polity.

Johnson, C., Bowker, J. et Cordell, H. (2001). Outdoor recreation constraints : An examination of race, gender, and rural dwelling. Journal of Rural Social Sciences, 17(1).

Mandell, M. P. (1999). Community collaborations : Working through network structures. Review of Policy Research, 16(1), 42-64.

Mitten, D. (1992). Empowering girls and women in the outdoors. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 63(2), 56-60.

Mitten, D. (1994). Ethical considerations in adventure therapy: A feminist critique. Women & Therapy, 15(3-4), 55-84.

Morris, S., Guell, C. et Pollard, T. M. (2019). Group walking as a “lifeline”: Understanding the place of outdoor walking groups in women’s lives. Social Science & Medicine, 238, 112489.

O’Farrell, P. et Liu, H.-L. (Stella). (2020). Gateway to outdoors : Partnership and programming of outdoor education centers in urban areas. Education Sciences, 10(11), 340.

Pretty, J., Peacock, J., Hine, R., Sellens, M., South, N. et Griffin, M. (2007). Green exercise in the UK countryside : Effects on health and psychological well-being, and implications for policy and planning. Journal of Environmental Planning and Management, 50(2), 211-231.

Statistique Canada. (2021). Caractéristiques de la santé, estimations annuelles. Gouvernement du Canada. https://doi.org/10.25318/1310009601-FRA

Sweatman, M. (2020). A model for understanding the processes, characteristics, and the community-valued development outcomes of community-university partnerships. Michigan Journal of Community Service Learning, 26(1).

Take me Outside. (sans date). https://takemeoutside.ca/

Woodward, D., Green, E. et Hebron, S. (1989). The sociology of women’s leisure and physical recreation : Constraints and opportunities. International Review for the Sociology of Sport, 24(2), 121-135.

À propos de l’auteure

Jessica L. Spooner

Université Acadia

Jessica L. Spooner est étudiante de 2e cycle en développement communautaire à l’Université Acadia et est bénéficiaire d’une bourse du CRSH – BESC M. Elle s’attarde sur les retombées de la participation des femmes dans des groupes de randonnées exclusivement féminins ainsi que sur les obstacles. Elle accompagne des femmes en plein air depuis plus de 15 ans et s’adonne passionnément à la randonnée en forêt ou au vélo le long des collines onduleuses de la vallée de l’Annapolis.

L’article Collaborer avec des partenaires communautaires pour créer des programmes spécialisés destinés aux populations mal desservies (2024), par Jessica L. Spooner, est distribué sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.