L’Ontario français

6. Géographie: Des régions dans un contexte globalisé

Lors du recensement de 2021, la province de l’Ontario comptait plus de 650,000 francophones. L’Ontario est une province immense où la géographie compte beaucoup. Chaque région de l’Ontario possède des atouts et des défis qui lui sont propres en ce qui a trait à l’usage et la transmission de la langue française et des cultures francophones. Dans ce chapitre, nous brosserons un portrait à grands traits de chacune des régions de l’Ontario afin de voir comment les spécificités régionales affectent l’identité franco-ontarienne et le sentiment d’appartenance. Enfin, nous réfléchirons aux façons dont les changements démographiques affectent les minorités culturelles et linguistiques. Nous nous intéresserons surtout aux effets de l’urbanisme et au développement des banlieues.

1. Portraits des régions

1.1. L’Est ontarien, lieu d’une importante concentration démolinguistique

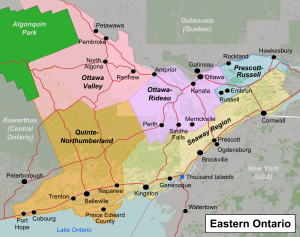

L’Est ontarien désigne le triangle de terre qui se situe entre la rivière des Outaouais au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la Rivière Rideau à l’ouest, avec Ottawa à la pointe ouest, Montréal à l’est et Cornwall au sud. La région d’Ottawa s’est développée autour de l’industrie forestière à partir du XIXe siècle, notamment avec les chantiers forestiers dans le nord de l’Outaouais (souvenez-vous du conte La chasse-galerie d’Honoré Beaugrand !), puis le développement de terres agricoles le long des cours d’eau. C’est une région de plaine fertile qui s’est développé un peu comme une extension à l’image du Québec.

Cette région assez restreinte en superficie compte la plus forte proportion de francophones de la province. Il ne s’agit pas d’un territoire uniformément francophone : les francophones s’y concentrent dans certains comtés, villages ou quartiers. Dans cette région qui s’est développée autour de l’agriculture durant la seconde moitié du XIXe siècle, il n’est pas rare que villages francophones et anglophones alternent le long des routes ou des anciens chemins de fer. Chacun a alors ses propres institutions scolaires, sa bibliothèque municipale etc. Par exemple, dans le comté de Prescott-Russell, on compte plus de 60% de francophones, pour seulement 20% dans le comté voisin de Stormont-Glengarry. Du côté d’Ottawa, le quartier Vanier rassemble environ 40% de francophones dans l’Est de la ville pour seulement 7% dans Kanata, une banlieue à l’ouest de la ville.

L’Est ontarien est ainsi la région de l’Ontario avec la meilleure continuité linguistique en français grâce à cet effet de concentration démographique, la proximité avec le Québec et la disponibilité des services. On peut dire que cette région est appuyée aussi par différents facteurs. Depuis au moins le milieu du XXe siècle, Ottawa est une ville qui attire une population généralement instruite qui travaille notamment dans la fonction fédérale. C’est une population qui est très attachée au bilinguisme fédéral et qui est consciente de ses choix linguistiques et éducatifs pour ses enfants. Le fait que de nombreux postes fédéraux soient bilingues dans cette région permet aux gens de travailler et de se côtoyer en français au quotidien. Même au sein des foyers et des communautés anglophones, il y a cette conscience du bilinguisme qui s’entend assez régulièrement dans cette région, dans les attractions et les services culturels comme les musées, les expositions, la scène culturelle, les lieux publics comme les centres d’achats. Il y a aussi de nombreuses écoles d’immersion. On peut donc dire qu’il y a une conscience de la présence du français et un intérêt pour le bilinguisme de la part de la population en général. Par ailleurs cette région attire également des francophones provenant d’autres provinces au pays ou même de l’international, créant ainsi un renouvellement continu au sein de cette minorité francophone.

Cette région offre aussi la possibilité d’étudier sur place en français : l’Université d’Ottawa est une institution bilingue forte d’une longue tradition et qui offre une très grande variété de programmes. La Cité collégiale est le plus grand collège francophone en Ontario et offre également une bonne diversité de formations.

Les francophones représentent ainsi un poids démographique et politique assez conséquent dans cette région. Ils sont très conscients de leurs droits et les ont défendus à plusieurs reprises au cours de l’histoire.

1.2. Le Nord de l’Ontario, coeur identitaire et culturel des Franco-Ontariens

La seconde région la plus importante de la francophonie ontarienne est le Nord de l’Ontario, véritable cœur culturel et historique de l’Ontario français – aussi parfois appelé Nouvel-Ontario. Dans le chapitre traitant de la complétude institutionnelle nous étudierons le rôle névralgique, de Sudbury et de l’Université Laurentienne dans le développement de l’identité franco-ontarienne notamment au cours des années 1970. Encore aujourd’hui, Sudbury et plusieurs petites communautés du Nord de l’Ontario jouent un rôle moteur concernant la culture et l’identité franco-ontariennes.

Dans cette région, le peuplement est très dispersé dans un territoire immense. Les francophones ont fondé des communautés éparses le long de la route 11 qui part de North Bay sur le bord du Lac Nipissing et relie de nombreuses localités dans le nord-est de la province. Dans la région du Témiscaming, environ 30% de la population est francophone : environ 40% à Iroquois Falls et Timmins, et jusqu’à 80 ou 90% dans Smooth Rock Falls et Hearst, puis à nouveau un peu moins lorsqu’on arrive au nord du Lac Supérieur (20-30% à Geraldton et Longlac). Comme dans l’Est ontarien, on observe des phénomènes de concentration linguistique : 62% de francophones composent Sturgeon Falls, mais seulement 12% à North Bay; environ 24% à Sudbury.

Cette région souffre d’exode rural continu vers le sud de la province ou d’autres régions. Si ce phénomène affecte la population en général (autant les anglophones que les francophones), on peut arguer que quitter le nord de la province n’affecte pas l’identité linguistique et culturelle des anglophones. En revanche, il n’est pas rare qu’en quittant cette région les francophones se déplacent vers des régions où le français est moins présent et finissent par perdre leur langue et leur culture (du moins, il est alors moins probable qu’ils et elles les vivent au quotidien et les transmettent à leurs enfants).

1.3. Le Centre, lieu d’attraction en croissance

« Le centre » n’est pas vraiment une dénomination précise : je désigne par ce terme la grande région de Toronto, en l’étendant au Sud jusqu’à Hamilton et Niagara, et de Kingston à l’Est jusqu’à London à l’Ouest. À l’échelle de la province, on peut dire qu’environ 30% de la population franco-ontarienne se retrouve dans cette région de très forte concentration démographique. C’est une région dynamique qui attire beaucoup, que ce soient les jeunes qui quittent le Nord pour venir étudier ou commencer leur carrière, ou des immigrants qui arrivent de l’international et s’installent à Toronto et dans ses environs. Cette région d’une très grande diversité culturelle bénéficie donc de la migration des « cerveaux » et des forces vives d’autres régions. Dans cette région qui connaît une forte croissance continue, la demande de main d’œuvre dans l’industrie et plus encore les services est extrêmement forte. Il existe une demande de personnel bilingue pour les services gouvernementaux, les entreprises et le système éducatif.

Le nombre de francophones est en augmentation constante dans cette région, mais ceux-ci sont littéralement « noyés » au sein d’un « océan » de 5 ou 6 millions d’anglophones. Les francophones ne représentent ainsi pas plus de 1.5% de la population. Ils n’ont donc que presque aucun poids symbolique et politique et demeurent largement une minorité invisible.

Du côté positif, on observe pour le moment une assez bonne continuité linguistique. Cette tendance est à suivre à l’avenir afin de déterminer si elle est significative, ou si elle s’explique par le fait que les francophones de cette région sont encore beaucoup des gens de la première génération d’arrivants, et qui conservent ainsi généralement leur langue et leur culture. Il sera intéressant d’observer s’ils vont les transmettre à la génération suivante.

Depuis le début des années 2000, les conseils scolaires francophones publics et catholiques ont développé un nombre croissant d’écoles primaires et secondaires. Au niveau postsecondaire, York University a un campus francophone (Glendon), au centre de Toronto. Mais comme pour l’Université d’Ottawa, ce campus reste dirigé par une administration anglophone et est sujet à des (com)pressions.

L’Université de l’Ontario français (UOF), institution francophone longtemps demandée par les Franco-Ontariens, a accueilli sa première cohorte d’étudiants à l’automne 2021. Cette institution offre jusqu’à présent seulement cinq programmes académiques.

Gros plan sur la région de Waterloo

En 2021, presque 5,600 personnes vivant dans la région de Waterloo déclaraient le français comme langue maternelle (environ 1% de la population de la région), mais seulement 2,865 personnes déclaraient que le français était la langue parlée le plus souvent à la maison.

Mais selon d’autre modèle de comptage, il y aurait 10,000 francophones dans la région de Waterloo.

1.4. Le Sud de l’Ontario

Enfin, le Sud de l’Ontario englobe la région de Windsor, Chatham et du lac Sainte-Claire, avec de petites localités telles que Pain Court ou Pointe-aux-Roches. C’est une aire de peuplement francophone très ancienne, datant du milieu du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, on y compte environ 20 à 30,000 francophones. C’est une région dans laquelle le sentiment de minorisation est particulièrement fort et la continuité linguistique assez fragile.

2. Les francophones de l’Ontario: la pluralité identitaire

L’Ontario français se distingue d’autres communautés franco-canadiennes par son absence de grand récit fondateur et fédérateur. Contrairement aux Québécois, aux Acadiens (le Grand Dérangement, la figure d’Évangeline) ou encore aux Franco-Manitobains (Louis Riel et la rébellion des Métis) qui peuvent se référer à un passé commun, à un événement historique avec des héros ou des martyrs, des mythes ou des légendes qui se transmettent au fil des générations, les Franco-Ontariens n’ont pas de mémoire collective forte.

Les termes « franco-ontarien » et « franco-ontarienne » ont émergé relativement récemment, d’abord timidement au cours des années 1970 avant de s’affirmer au sein de la nouvelle génération grâce au système scolaire.

Le terme « Canadien.ne français.e » a été délaissé après les États généraux de 1967. Ce terme impliquait la notion d’héritage culturel (être d’ascendance blanche, catholique, né au Canada, etc.). Être « Franco-Ontarien.ne » ou « francophone de l’Ontario » est perçu comme plus inclusif car n’implique pas cette dimension d’héritage culturel. Pour certain.e.s, ces désignations ont tout d’abord semblé être des étiquettes vides, un peu par défaut. Des francophones vivant en Ontario ne s’identifient pas à ces dénominations qui leur paraissent réductrices, trop locales ou manquer de substance. La langue seule permet-elle de subsumer qui je suis ? La traduction de « Franco-Ontarien.ne » n’existe pas d’ailleurs vraiment en anglais. Il est difficile de faire adopter une identité qui n’existe même pas dans la langue de la majorité.

Cette ambivalence identitaire s’explique aussi en partie en raison de la très grande diversité d’origines des francophones en Ontario. Il y a en effet bien des façons de vivre sa francophonie en Ontario, selon que l’on est un Franco-Ontarien de Hearst, une Québécoise installée à Toronto, des immigrants de l’Île Maurice, du Cameroun, du Liban, du Congo, du Viêt-Nam, du Maroc, de France, de Roumanie, d’Ukraine, etc. Cette pluralité identitaire est ce qui caractérise vraiment la francophonie ontarienne et explique l’absence d’histoire partagée.

Il est ainsi difficile pour les Franco-Ontarien.ne.s de trouver des points communs pour parler d’une voix claire et forte, pour s’affirmer. En ce sens, les Franco-Ontarien.ne.s demeurent une minorité invisible aux yeux de la majorité anglophone ; une minorité invisible pour elle-même ; une minorité privée de son histoire, largement déshistoricisée.

Les minorités raciales (personnes noires, asiatiques, d’Amérique latine, d’origines mixtes, etc.) sont bien souvent discriminées en raison de leur couleur de peau. Mais cette couleur de peau les rend aussi bien visibles et peut inciter les gouvernements à prendre des mesures en leur faveur. Mais pour les Franco-Ontarien.ne.s, minorité linguistique de l’intérieur, invisible, la plupart de ces mesures prises en faveur des minorités visibles ne fonctionnent pas vraiment. Ceci illustre un paradoxe récurrent de la société canadienne : alors que le Canada est reconnu pour son accueil de la diversité culturelle, mais ne valorise pas autant ses propres minorités – qu’on pense aux francophones, et plus encore aux Premières Nations, Métis et Inuits.

On peut donc dire que de nombreux Franco-Ontariens se caractérisent par leur invisibilité et leur adaptabilité. Comme des caméléons, leurs singularités semblent indiscernables parmi un groupe majoritaire tant ils en maîtrisent bien la langue et les codes culturels. Ils sont capables de passer d’une langue, d’une culture à l’autre en un clin d’œil. Ils adoptent souvent des stratégies pour se fondre dans la majorité (« Olivier » devient « Oliver », par exemple) et ne pas avoir à toujours expliquer ou justifier leur appartenance à un groupe minoritaire.

On désigne souvent les Franco-Ontariens au pluriel dans la mesure où cette désignation recouvre une grande diversité identitaire et des expériences de vie très différentes.

Activité

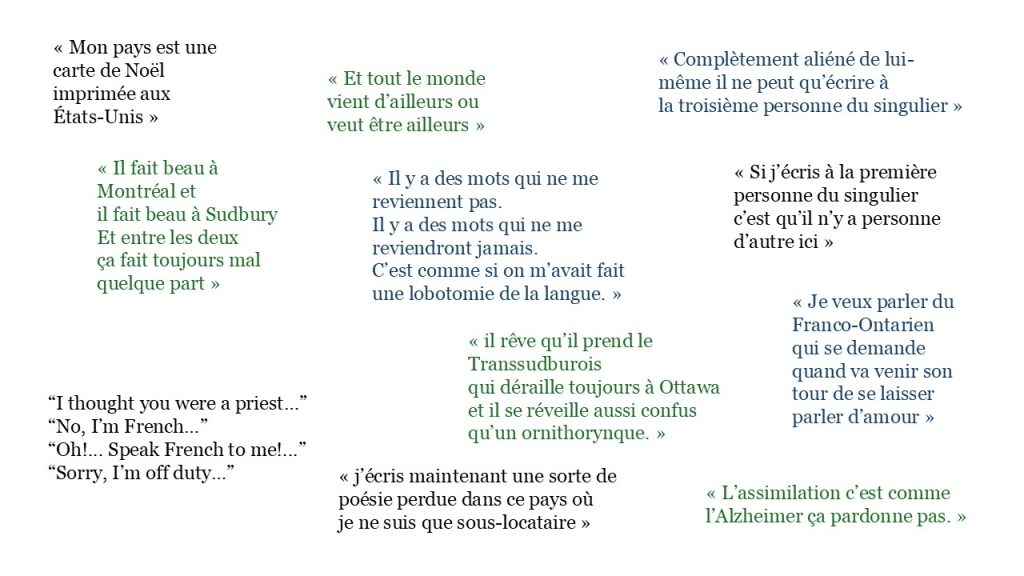

Observez dans l’image ci-contre les extraits de poème de Patrice Desbiens, poète franco-ontarien originaire de Timmins, et ayant commencé à écrire alors qu’il habitait à Sudbury. Ces poèmes sont extraits de Poèmes anglais (1988) et Le pays de personne (1995)

Discutez avec vos pairs :

- Quel extrait vous paraît particulièrement frappant ou intéressant ? Pourquoi ?

- Certains extraits font-ils écho à des idées ou des aspects de la minorisation que nous étudions?

3. Les effets de l’urbanisme

Après avoir commenté les principales caractéristiques de chacune des grandes régions de l’Ontario et fait ressortir certains traits propre à la francophonie ontarienne, nous allons maintenant nous pencher sur les effets de certains phénomènes démographiques. Nous étudierons comment les fusions municipales et la banlieusardisation affectent les minorités culturelles et linguistiques.

3.1. Les fusions municipales

Il arrive que des gouvernements ordonnent des fusions municipales afin de créer des agglomérations plus importantes et réaliser des économies en fusionnant les budgets et les administrations de plusieurs petites villes.

Des exemples :

- Dans la région, la ville de Cambridge a été créée en 1973 par la fusion des villages de Galt, Preston et Hespeler.

- Au Québec, les villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie (ainsi que d’autres municipalités plus petites) ont été fusionnées pour devenir la ville de Saguenay en 2002.

Ces consolidations urbaines sont souvent décrétées par les gouvernement. Or, dans certains contextes, certaines villes majoritaires absorbent, et donc invisibilisent, des agglomérations minoritaires qui fonctionnaient jusqu’alors dans leur langue. Par exemple, Vanier était une ville francophone autonome jusqu’en 2001. Lorsqu’elle a été intégrée à la ville d’Ottawa, toute son administration a dû passer à l’anglais. Son budget dépendait également des choix de la mairie d’Ottawa et le français est devenu moins visible dans les rues.

De la même façon, d’anciennes municipalités francophones comme Chelmsford et Val Caron ont été absorbées dans la Ville du Grand Sudbury (aussi en 2001).

Notons que dans le cas d’Ottawa comme dans celui de Sudbury, ces villes existent dans des contextes avec une présence francophone notable depuis leur apparition (environ 15% à Ottawa, 24% à Sudbury). Or, ces villes ne se sont pas déclarées bilingues dans les années 1990. Ottawa, capitale d’un pays bilingue depuis 1969, n’est devenue bilingue qu’en 2001. Sudbury assure la prestation de services en français depuis 2001. Ces fusions municipales provoquent ainsi la disparition de municipalités francophones en contexte minoritaire.

Pour aller plus loin :

- La ville de Sault Ste. Marie se proclamait unilingue anglophone en 1990, ce qui a durablement fracturé la communauté. Ce n’est qu’en 2015 que la mairie s’est rapprochée des francophones en hissant le drapeau franco-ontarien pour la première fois.

- Article de TVA Nouvelles : « Ottawa, ville bilingue? « Sorry, I don’t speak French » ».

- En 2024, un sondage a été réalisé parmi les employés de la Ville du Grand Sudbury pour mieux cerner les services en français :

153 employés de la Ville du Grand Sudbury ont répondu au sondage sur les services en français

- 62 % ont indiqué être capables de parler français. Parmi ceux-ci, 72 % se décrivaient comme compétents ou très compétents en français

- 71 % ont indiqué être confortables avec l’identification de «francophone»

- 50 % sont intéressés par des cours pour améliorer leurs compétences en français

- 14 % ont indiqué recevoir des demandes quotidiennes de services en français

- 27 % ont indiqué ne jamais recevoir de demandes de services en français

Source : Ville du Grand Sudbury

3.2. L’expansion des banlieues

Depuis le milieu du XXe siècle, de nombreuses villes nord-américaines se sont étendues en développant des banlieues autour de leur centre-ville originel. C’est le cas d’Ottawa qui a d’abord absorbé Vanier (situé à environ 4km à l’est, et qui était principalement francophone.

Puis, Ottawa s’est étendue encore plus à l’est jusqu’à Orléans (15 km d’Ottawa), ville qui elle-même était en pleine croissance. Orléans comptait 6,000 habitants en 1971, 70,000 en 1991, 107,000 en 2011 et 125,000 en 2021. Le tissu urbain est maintenant continu entre Ottawa et Orléans.

Encore plus à l’est, se trouve Rockland (à 25km), autre municipalité francophone qui s’accroît beaucoup. Rockland comptait 9,000 habitants en 2006, 12,000 en 2016, plus de 13,500 en 2021. Cette ville est encore distincte d’Ottawa.

À l’Ouest d’Ottawa, les banlieues (comme Kanata) se sont aussi beaucoup développées, mais cette région est plutôt anglophone et ne provoque ainsi pas autant l’effacement de communautés francophones.

Étude de cas: Orléans

Lisez l’article « Orléans : banlieue franco-ontarienne » des géographes Anne Gilbert et Rémy Tremblay

Écoutez aussi le court témoignage de la résidente de longue date Rolande Faucher qui évoque les transformations de sa ville.

Au début des années 1970, Orléans est un village franco-ontarien typique avec son église catholique blanche, ses rangs d’habitants et son école francophone. C’est une municipalité presque exclusivement francophone.

Au fil de sa croissance continue au tournant du siècle, de plus en plus de familles viennent s’y installer, à la recherche d’un cadre de vie moins urbain. Beaucoup de ces nouveaux résidents ne sont pas francophones et viennent peu à peu « noyer », par leur important nombre, la population francophone originelle. En 2001, Orleans (qui perd temporairement son accent aigu) est incorporée à la ville d’Ottawa et devient une banlieue typique dont le caractère francophone s’efface de l’affichage municipal et publicitaire (le français devient moins visible) et avec le développement de super-centres d’achats.

Conclusion

L’étude de la présence francophone dans les différentes régions de l’Ontario met en évidence une tension entre des réalités locales très diverses, mais qui sont toutes prises dans l’engrenage des dynamiques humaines qui affectent l’ensemble des sociétés occidentales: les migrations, les distances, les nouveaux moyens de communiquer, de magasiner et d’accéder à des services, les redécoupages politiques, etc. Ces facteurs exacerbent chez les individus minorisés le sentiment d’être écartelés entre leur appartenance identitaire et linguistique locale et les attraits de la mondialisation et des nouvelles technologies.