L’Acadie

10. Géographie : L’Acadie des Maritimes

De nos jours, les Acadiens n’ont pas de territoire qui leur soit propre. Ils sont établis dans diverses régions et communautés des Maritimes, mais selon des proportions bien différentes : au Nouveau-Brunswick, on estime que 30 à 33% de la population est francophone, alors qu’en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, seulement 3 à 5% de la population est francophone. Mais là encore, ces pourcentages cachent d’importantes disparités régionales. Dans ce chapitre, nous étudierons ainsi où se vit l’Acadie aujourd’hui, et comment la répartition géographique des Acadiens influence leur capacité à vivre leur culture en français.

1. L’Acadie de la Nouvelle-Écosse

L’Acadie de la Nouvelle-Écosse correspond au lieu d’origine et d’implantation historique des Acadiens au début du XVIIe siècle. Cependant, après le Grand Dérangement de 1755, les Acadiens ont perdu leurs terres et ils n’ont pu véritablement repeupler cette région.

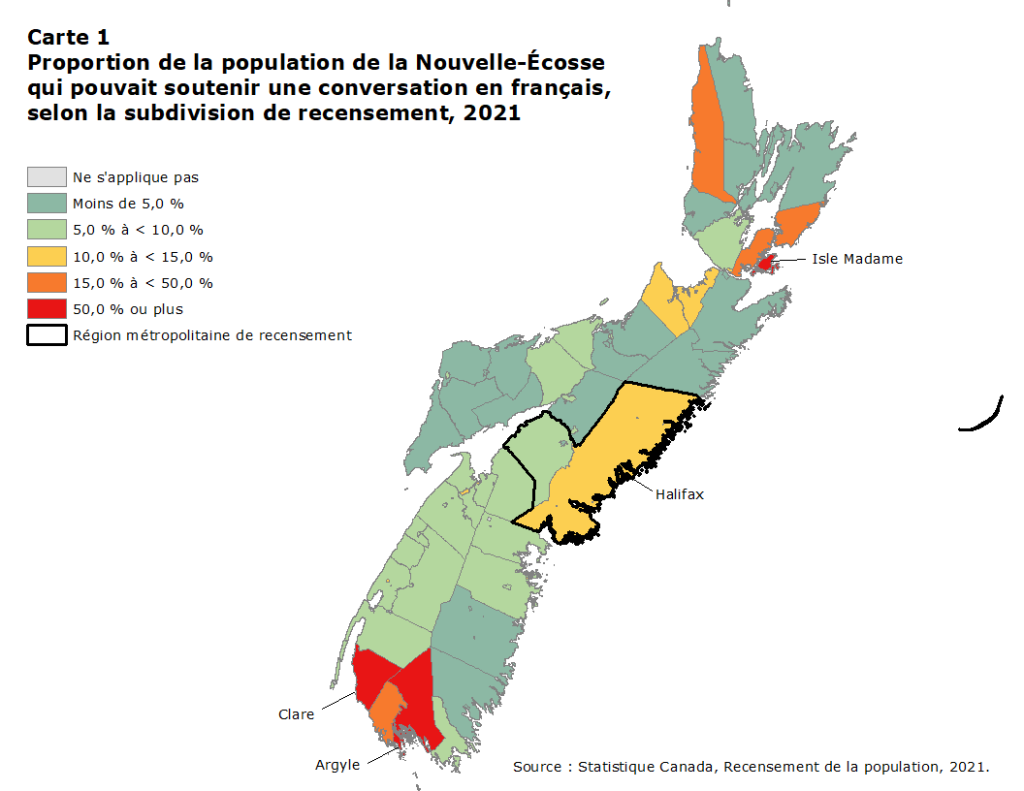

Aujourd’hui, près de 100,000 résident.e.s de la Nouvelle-Écosse se déclarent bilingues anglais-français, ce qui représente environ 10% de la population. Plus de la moitié des francophones langue maternelle (56%) parlent régulièrement le français à la maison (taux de continuité linguistique : environ 0.55).

On observe des « grappes » de peuplement le long des côtes, principalement le long de la Baie Sainte-Marie dans le Sud-Ouest de la péninsule néo-écossaise (dans la Baie de Fundy). Des localités telles que Clare, Pointe-de-l’Église, Saulnierville ou Meteghan. Le français acadien et la culture acadienne sont bien présents, visibles et audibles dans ces localités qui sont plus au sud qu’Annapolis Royal, lieu où se trouvaient à l’origine les Acadiens.

On estime que la région d’Halifax-Darmouth compte environ 10,000 francophones, soit 30% des francophones de la Nouvelle-Écosse.

Enfin, certaines communautés acadiennes sont implantées au Nord de la Nouvelle-Écosse, sur la péninsule du Cap-Breton : Chéticamp au Nord-Ouest, mais aussi au Sud-Est, près de l’Isle Madame et de L’Ardoise.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une population francophone sur le déclin, dispersée dans de petites communautés rurales et qui représente une faible proportion de la population. Leur maintien repose sur la robustesse du réseau associatif et de l’engagement communautaire, ainsi que sur un bon réseau scolaire.

Dès 1967, les Acadiens et les Francophones de la Nouvelle-Écosse demandaient à développer leur propre réseau scolaire. Ils obtiennent ce droit en 1981. Le Conseil scolaire acadien provincial est finalement créé en 1996 et compte désormais 23 écoles qui accueillent 6,500 élèves de la maternelle à la 12e année.

Le Collège de l’Acadie est fondé en 1992, avant d’être fusionné avec l’Université Sainte-Anne. Cette institution francophone a été créée en 1890, durant la Renaissance acadienne. Cette institution compte désormais cinq campus (Pointe-de-l’Église, Halifax, Tusket, Petit-de-Grat et Saint-Joseph-du-Moine) afin d’offrir des possibilités d’éducation postsecondaire accessibles dans les communautés.

Au cours des dernières années, la francophonie de la Nouvelle-Écosse a bénéficié de l’arrivée d’immigrants francophones qui diversifient et ravivent ces communautés.

2. L’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard

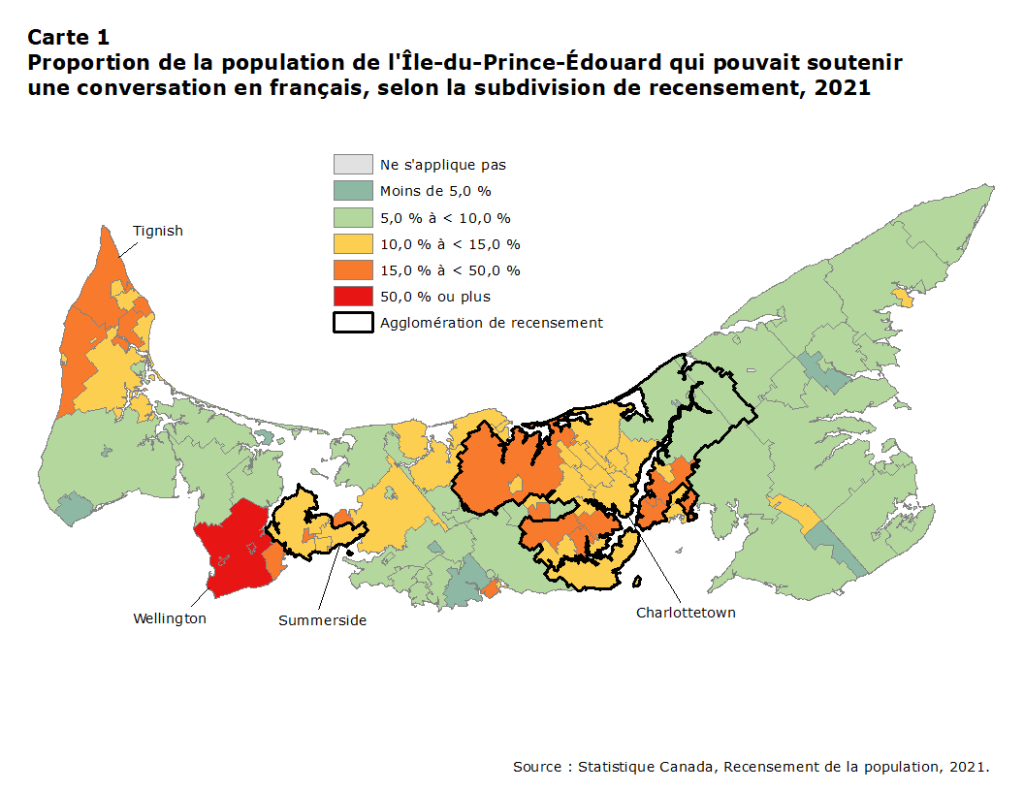

Les Acadiens étaient présents sur l’Île-du-Prince-Édouard (alors appelée Isle Saint-Jean) dès le XVIIIe siècle, mais comme les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, ils ont été déportés et pourchassés lors du Grand Dérangement de 1755. À leur retour à la fin du XVIIIe siècle, ils revinrent dans l’île mais s’installèrent dans la partie Ouest, dans la région Évangéline-Summerside (région francophone à plus de 70%).

En 2021, environ 4,300 résidents de l’île avaient le français comme seule première langue officielle. Plus de 4,600 personnes disent parler le français régulièrement à la maison. Depuis trente ans, le bilinguisme (anglais-français) est en hausse car plus d’anglophones apprennent le français (6% en 1991 et maintenant 10% en 2021). Le portrait est donc très comparable à celui de la Nouvelle-Écosse, avec un taux de continuité linguistique d’environ 0.55. De la même façon, le réseau associatif et le conseil scolaire francophone concourent à l’usage et à la transmission du français et de la culture acadienne.

3. L’Acadie du Nouveau-Brunswick

Comme nous l’avons appris dans le cours d’histoire de l’Acadie, les Acadiens du retour se sont établis dans ce qui allait devenir le Nouveau-Brunswick, vers la fin du XVIIIe siècle. Le Nouveau-Brunswick est ainsi le berceau de l’Acadie moderne, ce qui crée une dynamique linguistique bien différente que dans les autres provinces maritimes. C’est la troisième province canadienne (après le Québec et l’Ontario) pour le nombre de francophones, mais après le Québec, c’est le réseau institutionnel de langue française le plus complet – ce qui explique sa bonne vitalité ethnolinguistique.

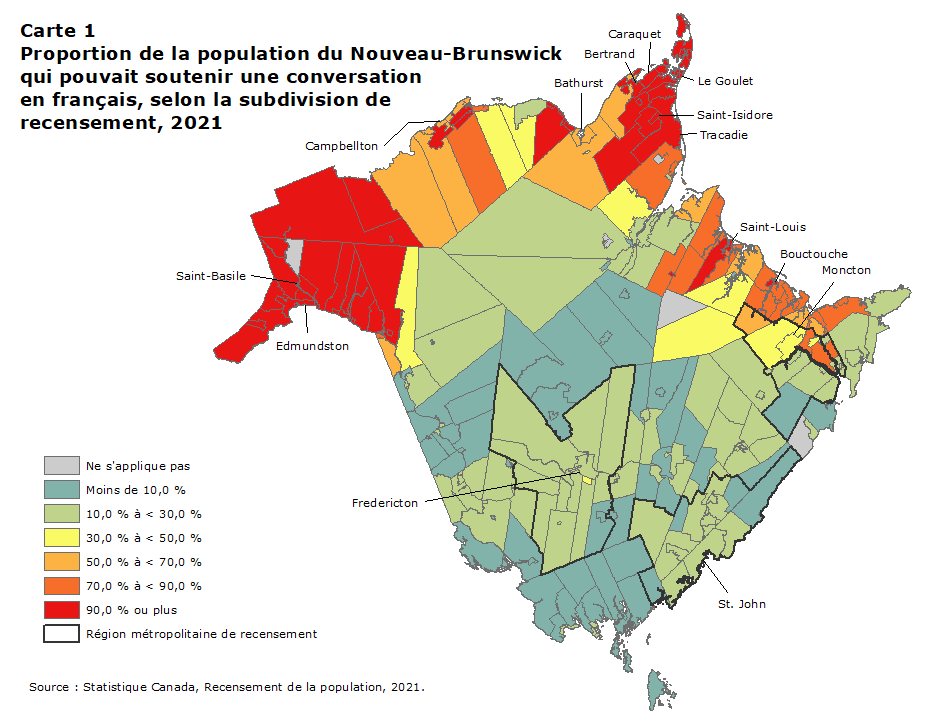

Le centre du Nouveau-Brunswick autour de la capitale provinciale de Fredericton et de St. John au sud sont surtout des régions anglophones, mais sur tout le pourtour de la province, on peut identifier trois régions francophones.

3.1. Le Sud-Est du Nouveau-Brunswick

Dans le Sud-Est et le long de la rivière Memramcook (très près de la Nouvelle-Écosse), le français est bien visible et audible dans la région de Moncton et Bouctouche. 30-50% de la population peut parler français à Moncton, mais cela monte à 70, voire 90% dans les alentours, comme à Saint-Louis ou Shédiac. Cette région s’étend de Cap-Pelé (juste en face de Summerside sur l’Île-du-Prince-Édouard) jusqu’à Saint-Louis-de-Kent (juste au sud du Parc national de Kouchibouguac), en passant par Cocagne, Bouctouche et Richibouctou). Ce sont de hauts-lieux de l’Acadie moderne. Dieppe, une ville de 30,000 habitants en pleine croissance depuis des années, est limitrophe de Moncton et est fortement francophone.

Fait intéressant : la rivière Petitcodiac qui passe à Moncton a joué un rôle important dans l’histoire des Mi’kmaq et des Acadiens. Elle s’écoule dans la baie de Fundy. On peut y observer le mascaret : deux fois par jour, la rivière change de sens en fonction des puissantes marées de la baie de Fundy. À marée descendante, la rivière s’écoule dans la baie, mais à marée montante, l’eau salée remonte dans la rivière qui coule alors dans l’autre sens! C’est le mascaret le plus important d’Amérique du Nord.

3.2. Le Nord-Est et la péninsule acadienne

Le Nord-Est du Nouveau-Brunswick et la péninsule acadienne constituent aussi des lieux de renaissance importants de l’Acadie à la fin du XVIIIe siècle : Caraquet, Shippagan, Tracadie, Bathurst, Campbellton sont toutes des localités à plus de 90% francophones et qui concentrent le plus grand nombre de francophones de la province. Cette région prospère grâce à plusieurs industries : la pêche (au homard, notamment), la construction de navires, l’industrie papetière et chimique.

3.3. Le Nord-Ouest et le Madawaska

Le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick présente plusieurs particularités. Proche du Québec et du Maine, c’est une région qui a longtemps été isolée par la forêt et qui a développé sa propre microculture, marquée par cette a

mbivalence géographique et historique. En effet, au début du XIXe siècle, un colon américain a déclaré l’indépendance de la République du Madawaska (mot mi’kmaw qui signifie « le pays du porc-épic ». Jusqu’en 1848, il n’était pas clair si cette région appartenait aux États-Unis ou au Royaume-Uni. C’est aujourd’hui une région très majoritairement francophone : Saint-Quentin, Grand-Sault et Edmunston sont à 90% francophones. Edmunston (16,000 habitants) est une ville frontalière, qui n’est séparée de la ville américaine de Madawaska que par le fleuve Saint-Jean. Cette région représente environ 20% de la population francophone du Nouveau-Brunswick. Le parler acadien de la région s’appelle le brayon.

4. L’enracinement du bilinguisme au Nouveau-Brunswick

Le 18 avril 1969, le gouvernement de Louis Robichaud promulgue la Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick. Trois mois plus tard, le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau fait adopter la Loi sur les langues officielles (LLO) originale. En même temps que le Canada a promulgué sa loi sur les langues officielles en 1969, le Nouveau-Brunswick a été la seule province à également se déclarer bilingue. Le bilinguisme du Nouveau-Brunswick est enchâssé dans la Constitution canadienne, ce qui lui confère une sécurité optimale (il faudrait que chaque province et territoire accepte de modifier la Constitution pour qu’il ne soit plus bilingue – ce qui est virtuellement impossible).

En 1982, cette loi (le bilinguisme au Canada et au Nouveau-Brunswick) est enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Extrait de la Loi constitutionnelle de 1982, Partie I – Charte canadienne des droits et libertés

Source: laws-lois.justice.gc.ca

Langues officielles du Canada

- 16 (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

Langues officielles du Nouveau-Brunswick

(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le bilinguisme est renforcé en 1993 par le gouvernement libéral de Frank McKenna qui fait amender la Charte pour affirmer l’égalité des deux langues officielles (article 16 (1) ci-dessus).

En 2002, la Loi sur les langues officielles est encore renforcée par le gouvernement progressiste-conservateur de Bernard Lord.

Très tôt, le bilinguisme est perçu comme un atout et un principe d’organisation pour toute la province. Cette loi a permis aux Acadiens et aux francophones du Nouveau-Brunswick de s’affirmer et a redynamisé la communauté qui était alors vieillissante et en perte de vitesse car les jeunes s’en détournaient. Cette loi a aussi permis la création d’un réseau institutionnel francophone moderne et adapté aux besoins des francophones de la province.

5. Les institutions francophones au Nouveau-Brunswick

Le réseau institutionnel francophone au Nouveau-Brunswick constitue un ensemble solide et géré de façon autonome par la communauté acadienne (par opposition au modèle plus intégré qui prévaut en Ontario, par exemple).

Le réseau associatif est bien développé ; les paroisses religieuses sont bien présentes.

Au niveau de la santé, le Centre hospitalier Dr-Georges-L.-Dumont est un hôpital universitaire. Il naît de l’ancien Hôtel-Dieu à Moncton entre 1967 et 1975.

Concernant les institutions scolaires francophones,

Fondé en 1970, le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick est un collège francophone complètement autonome sur le plan de la gouvernance depuis 2010. Il compte cinq campus (Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmunston et dans la péninsule acadienne) pour offrir des services de formation de proximité. Il propose une grande variété de formations collégiales et d’apprentissage, avec notamment des écoles spécialisées dans les pêches et ressources naturelles, et un programme de « français express ».

L’Université de Moncton est fondée en 1963 par le gouvernement de Louis Robichaud. Son campus principal est à Moncton, et il compte deux campus satellites à Shippagan et à Edmunston. Cette institution tire ses racines du Collège Saint-Joseph créé à Moncton en 1864 au début de la Renaissance acadienne. De la même façon, les bâtiments des campus satellites sont d’anciens collèges religieux (le Collège Jésus-Marie pour jeunes filles à Shippagan et le Collège Saint-Louis à Edmunston): campus à Moncton, Edmunston et Shippagan. L’Université de Moncton est une institution de recherche qui accueille plus de 5,000 étudiant.e.s dans près de 200 programmes165 programmes d’études, dont plus de 50 aux deuxième et troisième cycles. Elle propose aussi un programme « French Immersion » pour les étudiant.e.s provenant d’écoles anglophones.

La presse et les médias sont présents : le journal L’Évangéline créé en 1887 a pris fin en 1982. Le Moniteur acadien est le journal de Shédiac depuis 1867. L’Acadie Nouvelle (1984-) est le journal de Caraquet. Le webzine culturel Astheure, créé en 2013 a beaucoup ralenti depuis la pandémie. Le virage numérique des médias est difficile pour beaucoup de journaux communautaires.

Le milieu artistique est bien vivant avec des maisons d’édition depuis le début des années 1970 : les Éditions d’Acadie (1972-2000) et les Éditions Perce-Neige (1980-). Les arts de la scène (théâtre de l’Escaouette depuis 1978 à Moncton) et les galeries d’art sont bien présents.

Globalement, on peut dire qu’il s’agit d’un réseau institutionnel solide, diversifié, présent dans toutes les zones à fort peuplement francophone.

6. Des acquis fragiles ?

Depuis 1960, on peut dire que la population acadienne et les francophones du Nouveau-Brunswick ont réussi à véritablement renverser la tendance : d’une langue et d’une culture qui vivotaient dans les années 1950 et dont les jeunes se détournaient, l’adoption de politiques audacieuses et la création d’institutions dans plusieurs domaines ont complètement changé la tendance, faisant du français une langue valorisée. Au niveau politique et institutionnel, la concentration de la population acadienne dans certaines régions oblige les figures politiques à tenir compte du vote acadien. Plus généralement, la culture acadienne est désormais perçue comme un patrimoine multiséculaire qui a su démontrer sa résilience et son inventivité. La langue acadienne est cooptée par les artistes qui la mettent en scène de façon créative. De façon générale, on peut dire que la majorité de la population néo-brunswickoise connaît l’histoire de l’Acadie et reconnaît l’importance de la communauté francophone qui est bien visible et audible dans plusieurs régions.

Il reste que les acquis demeurent fragiles. Lorsque le financement fédéral baisse, le gouvernement provincial doit souvent couper dans son offre en matière de santé et d’éducation. En 2023 par exemple, le gouvernement provincial de Blaine Higgs a renoncé à abolir les programmes de français immersion pour les enfants anglophones face à la grogne populaire.

De façon générale, les défis de la population acadienne sont comparables à ceux de la population générale du Nouveau-Brunswick qui fait face à 1) un vieillissement de la population, 2) au problème de la diversification de l’économie (le besoin de développer des domaines d’expertise porteurs pour l’avenir) et 3) au risque de devenir une « province corridor » entre le Québec et la façade atlantique.