L’Ontario français

8. Un enjeu linguistique: le bilinguisme

Citation

Citation inédite de la poète Andrée Lacelle (1947- ), originaire de Hawksbury dans l’Est ontarien :

« Quand j’étais enfant, j’étais majoritaire.

Nous, on croyait qu’il n’y avait que nous, on parlait le français dans la rue et dans les rues voisines itou, des Anglais y’en avait pas, mais mon père lui en voyait tous les jours au travail, même qu’il parlait l’anglais tous les jours là-bas, mais jamais à la maison parce qu’à la maison, la langue c’était sacré et mes parents y tenaient mordicus. […]

Et c’est pour ça que ça continue.

Quand j’étais enfant, j’étais. »

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons étudier différentes modalités de bilinguisme ; commenter des études de cas tirés d’exemples concrets de la vie quotidienne, avant d’aborder la question du bilinguisme dans trois cadres importants de nos vie : la santé, le contexte conjugal et familial et enfin, la scolarité.

Citation

« Non seulement être unilingue revient à vivre dans une maison qui n’a qu’une seule fenêtre, comme je l’évoquais plus tôt, mais c’est comme être assis à table et monopoliser la conversation en ne parlant que de soi. Cela implique que vous n’écoutez pas ce que l’autre personne a à dire, que vous n’êtes pas intéresse. Ce n’est pas comme ça qu’on tisse des liens. En fait, j’oserais même dire qu’enfoncer son unique langue dans la gorge d’une autre personne s’apparente à s’introduire dans sa maison et à lui voler son âme. Je suis désolé, mais après avoir subi une telle agression, c’est ainsi qu’on se sent. Cela a aussi à voir avec le style. Du style, on en a ou on n’en a pas. Parler une seule langue, c’est comme porter le même manteau gris jour après jour. C’est ennuyant. C’est même triste. On devrait vouloir changer de couleur à chaque journée. On devrait vouloir flasher un peu. Sérieusement, si un homosexuel cri, né sur un banc de neige à la frontière du Manitoba et du Nunavut, avec tous les désavantages que cela implique d’emblée… si une telle personne peut apprendre l’anglais jusqu’à ce que sa langue vire au violet, peut apprendre le français jusqu’à être complètement humilié et perdre toute fierté, peut apprendre à jouer du Chopin comme les doigts d’Itzhak Perman bougent sur le corps de sa femme, alors n’importe qui – je dis bien n’importe qui – peut apprendre à parler trois langues. »

– Tomson Highway. Pour l’amour du multilinguisme. Une histoire d’une monstrueuse extravagance.

1. Quelques concepts pour comprendre le bilinguisme institutionnel

Nous étudions le bilinguisme dans un pays qui est officiellement bilingue. Le gouvernement peut mettre en œuvre le bilinguisme officiel selon différentes modalités.

1.1 Le bilinguisme passif

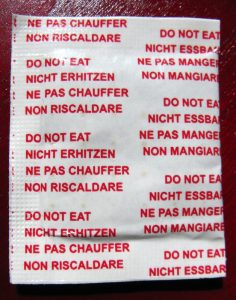

Le bilinguisme passif est visible sur les documents officiels produits par le gouvernement, comme la carte santé, les panneaux routiers, le site internet pour télécharger vos taxes, l’affichage sur les produits de consommation courante, etc. Il concerne donc surtout les documents et les biens matériels.

C’est une politique facile à mettre en œuvre : une fois que le travail de traduction et d’adaptation a été fait, il peut être réutilisé. En ce sens, c’est une politique minimale et peu coûteuse. Le bilinguisme passif est néanmoins important : il rend visible, idéalement sur un pied d’égalité, les deux langues officielles. Cela a une charge symbolique et fonctionne comme un rappel un peu partout présent autour des citoyens. La plupart des pays qui ont au moins deux langues officielles ont recours au bilinguisme passif. Cela dit, il se heurte à des problèmes pratiques. Par exemple, le français est 15% plus long que l’anglais, ce qui peut être un défi lorsque l’espace disponible est réduit (exemple : affichage bilingue sur une boîte de céréales). Les compagnies privées ont aussi la tentation de recourir à la traduction automatique, sans faire vérifier les résultats qui peuvent parfois être aberrants. Enfin, à lui seul, le bilinguisme passif ne permet pas de maintenir une langue vivante.

|

|

Exemple

Un exemple de bilinguisme passif peut être trouvé en Suisse, où quatre langues officielles sont utilisées : l’allemand, le français, l’italien et le romanche. Une difficulté se présente lorsque des informations doivent être affichées sur des produits ou dans des lieux publics, car les traductions doivent être adaptées à l’espace disponible.

Prenons par exemple les informations sur les emballages de produits alimentaires. En Suisse, une boîte de céréales vendue dans les cantons francophones peut comporter un texte en français, en allemand et en italien. Comme le français est souvent plus long que l’allemand ou l’italien, il est nécessaire de réduire le texte français pour qu’il tienne dans l’espace disponible sans perdre son sens. Cela peut entraîner des phrases abrégées ou moins précises, ce qui peut créer desproblèmes de compréhension.

1.2. Le bilinguisme actif

Le bilinguisme actif consiste à offrir des services dans deux langues. Il consiste ainsi à mettre en contact des personnes qui interagissent de façon spontanée. Pour que le bilinguisme actif puisse bien fonctionner, il faut que plusieurs conditions et approches soient réunies :

C’est une modalité de bilinguisme qui est plus exigeante et demande plus d’efforts : il faut initialement former des employé·e·s compétent·e·s, les recruter, s’assurer qu’ils demeurent compétent·e·s, offrir de la formation continue…

Le bilinguisme actif suppose plusieurs conditions et appelle plusieurs approches :

- Sur le plan sociologique, le bilinguisme actif suppose une société hétérogène, avec des gens de provenances et de cultures diverses. Il suppose aussi une reconnaissance, une acceptation, et idéalement une célébration de cette diversité.

- Sur le plan politique, le bilinguisme actif appelle un encadrement légal pour préciser les attentes. Dans quel contexte peut-on s’attendre à un service bilingue? Qui assume la formation? Les coûts? Que se passe-t-il en cas de non-respect?

- Il faut aussi une approche structurelle : il faut développer un encadrement administratif, des procédures, des documents, etc. dans les deux langues.

- Enfin, le critère psychologique est déterminant : le bilinguisme relève d’un choix. Un peuple, son gouvernement choisit de se définir comme bilingue au niveau collectif. On choisit d’être bilingue, choix qui doit être reconduit très souvent – au niveau collectif et surtout individuel. On ne choisit pas une fois pour toute dans sa vie… mais on réaffirme ce choix tous les jours dans nos interactions.

2. Quelques concepts importants

2.1. La diglossie

Dans les faits, il est très rare qu’un pays ou une région soit bilingue et que les deux langues coexistent dans un rapport d’égalité. Bien souvent quand deux langues différentes (ou deux variétés d’une même langue, comme deux dialectes) coexistent, chacune a des statuts et des fonctions distinctes. L’une est perçue comme ayant un statut supérieur : c’est la langue de l’État, de l’enseignement, des médias, de l’écrit, alors que l’autre est perçue comme ayant un statut inférieur ; elle est alors surtout utilisée dans la sphère privée, dans des contextes informels avec la famille ou les amis proches, à l’oral, dans des situations de la vie quotidienne.

Lorsqu’il existe ainsi une hiérarchie entre deux langues en contact, on parle de diglossie. La diglossie est un cas particulier de bilinguisme. Très souvent, un individu va se décrire comme bilingue (il peut communiquer dans les deux langues), mais au niveau collectif, un groupe va se retrouver en situation de diglossie (sa langue n’a pas autant de valeur symbolique que l’autre).

| Le bilinguisme : | La diglossie : |

|

|

Le concept de diglossie permet ainsi de rendre compte de dynamique de pouvoir et de perceptions entre les langues.

2.2. Un transfert linguistique

Un transfert linguistique peut désigner deux réalités :

- une personne qui n’utilise plus sa langue maternelle à l’âge adulte et en perd donc la maîtrise.

- ce phénomène linguistique (le fait que des personnes perdent leur langue maternelle).

Le transfert linguistique est une dynamique extrêmement présente dans tous les groupes minoritaires et chez tous les immigrants et leurs descendants. Généralement, la langue maternelle se perd vers la 3e génération (les petits-enfants des personnes qui immigrent).

Pour les immigrant·e·s, il y a une pression à s’intégrer à la société d’accueil et à en maîtriser les codes (dont la langue) qui crée alors une concurrence avec le bagage culturel qu’apportent ces personnes.

Au sein des groupes minoritaires, l’absence de sécurité linguistique et le sentiment de minorisation sont des facteurs qui favorisent le transfert linguistique vers la langue majoritaire.

2.3. L’indice de continuité linguistique

Cet indice mesure à quel point les personnes appartenant à un groupe linguistique conservent leur langue maternelle à l’âge adulte. Il mesure pour un groupe la relation entre langue maternelle et la langue d’usage, c’est-à-dire une langue qu’on utilise dans la vie de tous les jours. Cet indice se mesure sur 1.

Exemple

100 bébés ont le français pour langue maternelle. Devenus adultes…

- si tous parlent encore français, l’indice de continuité linguistique est 1;

- si 1 sur 3 ne parlent plus français, l’indice de continuité linguistique est 0.66;

- si 50 ne parlent plus français, l’indice de continuité linguistique est 0.5.

Cet indice permet donc de mesurer le taux de transfert linguistique et de constater la vitalité linguistique d’une langue.

3. Études de cas

3.1. La salle des profs

Exemple d’une ancienne étudiante FTS du département

Ellen enseigne le français dans une école secondaire anglophone à Guelph. Pendant les pauses, elle parle en français avec les autres professeurs de français dans la salle des professeurs.

Les autres enseignants anglophones se plaignent au directeur qui demande aux enseignants de ne plus parler françaisdans la salle des professeurs. Il dit que cela exclut les autres.

Que pensez-vous de la décision du directeur?

3.2. De l’immersion au français cadre

Exemple de la famille d’Élise

Julian, enfant anglophone, a été scolarisé en immersion de la 1re à la 5e année.

En 6e année, il change d’école et l’immersion n’est plus disponible, il se retrouve dans une classe de français-cadre.

Pendant la première semaine, l’enseignant explique un jeu pour deviner des mots en français, mais demande à Julian de ne pas participer car ce serait trop facile pour lui.

Comment se sent Julian? Qu’aurait pu faire l’enseignant?

3.3. Le centre d’appel

Exemple d’une ancienne étudiante

Amber, une étudiante du FR 473, a été embauchée au service à la clientèle de la compagnie d’assurance Manulife pour sa maitrise de l’anglais et du français. Elle répond aux appels de clients de tout le pays, Acadie et Québec inclus.

Il est arrivé que certains clients québécois ont été impolis envers elle, lui reprochant de ne pas bien les comprendre.

Que peut-elle faire? Les plaintes des clients sont-elles justifiées?

3.4 Un café à Ottawa

Exemple fondé sur une enquête menée par des professeurs de l’Université d’Ottawa

Pierre-Yves Gagné, employé francophone bilingue dans un café à Ottawa n’ose pas s’adresser en français aux clients francophones. Pourquoi?

Pouvez-vous expliquer la réaction de Pierre-Yves? Que pourrait-il faire?

4. En contexte médical

Le bien-être physique et psychologique est l’un des besoins les plus fondamentaux des êtres humains. Quand on n’est pas bien dans sa tête et dans son corps, tout se complique : le soin de soi, les relations aux autres, le travail, etc.

Pensez aux situations suivantes :

- Se tordre la cheville

- Avoir un accident de la voiture

- Avoir la grippe

- Souffrir de menstruations douloureuses

- Un mal de dos chronique

- Souffrir d’anxiété

- Être en attente d’un diagnostic de cancer

- Accompagner un proche dans la maladie

- Donner naissance à un bébé

Toutes ces situations nous mettent dans une situation d’étrangeté par rapport à notre propre corps et peuvent affecter notre intégrité physique. Ce sont des situations qui génèrent de l’inconfort, de l’incertitude et de la douleur. Quand on n’est pas bien, on n’est plus vraiment nous-même, ni en pleine possession de nos capacités. On se sent vulnérable.

« Quand on n’est pas bien, on n’est plus bilingue. »

Visionnez le court témoignage de Ronald Bisson pour comprendre comment il a pu alléger les souffrances de son frère Gérard pendant ses derniers moments.

Discussion

Vous ou l’un.e de vos proches vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où votre santé était affectée et vous avez fait face à des barrières linguistiques ou culturelles?

Que peut-on faire au niveau individuel, communautaire, social pour offrir des soins médicaux inclusifs sur les plans linguistiques et culturels?

Exemples

Les services de traduction, via des employés, des bénévoles ou des applications en ligne :

- L’hôpital CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal) offre des services de traduction en 50 langues, notamment pour les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Fait intéressant : La LSQ (Langue des Signes québécoise) est utilisée par plus de 10,000 personnes. Elle tire ses origines du contact entre la LSF (Langues des Signes française) et l’ASL (American Sign Language).

- Découvrez le programme « Dialogue» à l’hôpital pour enfants Sainte-Justine à Montréal : « pour des soins et des services culturellement sécurisants en collaboration avec les Premières Nations et les Inuits ».

- L’hôpital Hamilton Health Sciences utilise une application en ligne pour offrir des services de traduction en 240 langues.

Dans une société hétérogène, pluriculturelle, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs linguistiques et culturels pour penser l’accès aux soins de santé.

5. En contexte familial

Le bilinguisme (voire le multilinguisme) est aussi une donnée fondamentale dans la vie de bien des couples et de familles. La cohabitation de plusieurs langues au sein d’un même foyer familial résulte souvent d’une négociation tacite ou explicite entre les conjoints, et possiblement leurs enfants.

5.1. L’endogamie

Dans les sociétés traditionnelles, on pratiquait l’endogamie, c’est-à-dire qu’on choisissait typiquement son/sa partenaire à l’intérieur d’un même groupe, d’une même communauté. Par exemple, jusqu’au XIXe siècle, la plupart des hommes étaient près à marcher deux heures (couvrant à peu près 10km) pour aller passer une veillée avec leur belle.

Il existe différents types d’endogamie :

- L’endogamie sociale englobe les mariages de raison au sein d’un certain milieu socioculturel pour préserver ou renforcer un capital financier ou foncier, par exemple.

- L’endogamie géographique valorise la proximité (traditionnellement, un rayon de 8 à 10 km au XIXe).

- L’endogamie religieuse exige de former une union au sein de la même communauté religieuse.

- L’endogamie professionnelle se produit lorsque des partenaires se rencontrent sur leur lieu de travail ou deviennent aussi partenaires en affaires. Ils appartiennent au même corps de métier.

Ce type d’union endogame valorise la recherche du même, du connu, de la reproduction à l’identique. On cherche un.e partenaire avec qui on va partager de nombreuses valeurs et façons de faire.

5.2. L’exogamie

À l’inverse, l’exogamie consiste à former une union avec un.e partenaire extérieur.e à la communauté d’appartenance. Ce type de dynamique peut se comprendre comme une extension du tabou de l’inceste. L’union de deux individus est alors perçue comme un échange entre différentes familles ou communautés. Dans ce type d’union, on privilégie le renouvellement génétique, la complémentarité entre les partenaires, les différences. Ce phénomène est accru grâce aux flux migratoires (permanents, professionnels, vacanciers, etc.), la valorisation de l’ouverture à la différence, la banalisation des sites internet et des applis de rencontre.

En contexte minoritaire, l’endogamie comme l’exogamie présentent des opportunités et des risques.

| Endogamie

Pas de grand changement entre famille d’origine et famille construite Reproduction à l’identique d’une communauté sur elle-même = préservation… et / ou repli sur soi Problème dans les petites communautés où tous les jeunes se connaissent depuis leur enfance |

Exogamie

Brassage de populations et de cultures = renouvellement de la population, apports de nouvelles pratiques Chocs culturels plus ou moins importants Risque d’exode (quitter une petite communauté pour aller vers une grande ville) |

5.3. Modèles de transmission des langues en contexte familial exogamique

Lorsque les deux partenaires ne partagent pas la même langue, ils définissent quelle(s) langue(s) ils vont utiliser entre eux, dépendant peut-être des circonstances (cette pratique ou ce choix peut changer s’ils sont en visite dans la famille étendue, par exemple). Dans certains couples, la pratique s’installe d’elle-même ; elle résulte souvent d’une discussion ou d’une négociation.

Ce choix est souvent discuté à nouveau si le couple a un enfant. Il s’agit alors de déterminer dans quelle langue chaque parent va s’adresser à l’enfant, quelle langue les parents vont parler entre eux, et quelles seront les attentes envers l’enfant. Par exemple, les parents pourraient définir que l’enfant doit pouvoir comprendre les deux langues pour que chacun des parents gardent sa langue, mais être capable de s’exprimer dans une seule.

Ce choix peut évoluer encore si d’autres enfants naissent, si la famille déménage dans une autre région ou un autre pays, si les parents se séparent, etc.

Exemple

« Définir son identité de francophone hors-Québec » : Écoutez le témoignage de Danielle Le Saux-Farmer

Exemple

Dans son roman d’inspiration autobiographique, la sociologue Caroline Dawson (1979-2024) explique son rapport à sa langue maternelle (l’espagnol). Originaire du Chili, mais elle vivait au Québec depuis qu’elle avait six ans. Son conjoint est d’origine suédoise :

« Aujourd’hui, quand j’entends mon fils parler parfaitement le français et le suédois, quand je le vois déjà s’intéresser à l’anglais, mais répondre timidement et avec une pointe d’agacement à une question en espagnol, j’ai honte. Pas de lui, qui accueille les mots avec faim et candeur, mais de moi qui n’aie pas su dépasser l’embarras et l’opprobre reliés à ma langue maternelle.

À trois ans, il avait déjà compris que cette langue n’était que chuchotements subalternes. Je la cachais, la murmurais en étrangère ne voulant pas se faire démasquer, la gardait secrète entre nous pour nous dire que nous nous aimions, mais aussi pour ne pas nous faire repérer. Une langue tanière qui bat en retraite. C’est la seule langue qui, pour lui, n’est pas entièrement synonyme d’émerveillement et de fierté et c’est de ma faute, la faute de mon histoire, de mon bagage troué d’immigrante. Je n’ai pas su libérer son espagnol des avanies subies par le passé, du mépris et du déshonneur qui lui sont rattachés. Mon appréhension a fini par faire faner prématurément son enthousiasme, transformant l’espagnol en une langue d’inquiétude qui peine à exister.

Je n’en ai réalisé les ravages qu’une fois adulte, lorsqu’est venu le temps d’endormir mon premier-né. J’ai entendu mon chum suédois lui fredonner les chansons que son grand-père avait chantées à son père et que son père lui avait chantées à son tour. Moi, je n’avais pas de berceuse à lui murmurer dans l’opacité de ma langue maternelle. Les berceuses en espagnol étaient depuis longtemps disparues de ma mémoire, décollées de moi. J’avais délaissé ma propre langue, elle était devenue furtive et sans que je m’en rende compte, elle m’avait fuie.

J’ai cherché comptines et berceuses sur Internet, mais j’aurais dû les apprendre artificiellement par cœur. Celles en français ne m’avaient jamais entièrement appartenu. Si je les connaissais, c’était à cause de la télévision et de mes amis. J’avais été bon public, je les avais tant entendues qu’elles s’étaient accrochées à ma mémoire, mais je ne les avais jamais vécues; personne ne me les avait chantées quand j’avais eu sommeil, quand j’avais eu peur, quand c’était noir; elles ne m’avaient jamais été adressées, elles ne m’appartenaient pas. Elles ne logeaient pas là où le coeur bat et les souvenirs perlent. »

Caroline Dawson, Là où je me terre, Montréal, Remue-ménage, 2020, p. 188-190.

Études de cas

Considérez les familles suivantes et discutez : selon vous, quelles langues vont être transmises aux enfants? L’enfant a-t-il/elle de bonnes chances de conserver le français à l’âge adulte et le transmettre à ses propres enfants?

Famille 1

David parle anglais et français. L’anglais est sa première langue.

Elisabeth parle le français et l’anglais. Le français est sa première langue. Ils ont une fille, Fiona.

David parle assez souvent en français avec sa fille. Elisabeth parle presque toujours français avec elle. David et Elisabeth se parlent toujours en anglais. Mais il y a des situations où cet arrangement ne marche pas : quand David accompagne sa fille au hockey pee-wee, quand David et Elisabeth rendent visitent aux parents de David. Dans ce cas-là, c’est l’anglais. Ils tiennent à ce que les deux langues soient égales. Le sont-elles?

Choix de la garderie et de l’école primaire : francophone; école secondaire : anglophone.

Famille 2

Gerald parle anglais et français. L’anglais est sa première langue.

Hélène parle le français et l’anglais. Le français est sa première langue. Ils ont un fils, Jimmy.

Gerald et Hélène ont décidé de ne pas avoir de modèle strict. Ils parleront alternativement le français ou l’anglais selon les circonstances. Entre eux, Gerald et Hélène se parlent toujours en anglais. Ils tiennent à ce que les deux langues soient égales. Le sont-elles?

Choix de la garderie : anglophone. Choix de l’école : immersion française.

Famille 3

Min-ho parle le coréen, l’anglais et un peu de français. Elle parlait coréen avec ses parents.

Louie parle le français et l’anglais. Le français est sa première langue. Ils ont un fils, Kevin.

Min-ho parle le coréen avec son fils et Laurie, le français. Entre eux, ils se parlent en anglais. Ils espèrent que Kevin acquerra une bonne connaissance de l’anglais avec ses amis et à l’école. Ils tiennent à ce que les trois langues soient égales. Le sont-elles?

Choix de l’école : anglophone ou immersion française. Classes du samedi en coréen.

Famille 4

Ralph ne parle que l’anglais, sa première langue.

Sylvie parle le français et l’anglais. Le français est sa première langue. Ils ont un fils, Tyler.

Ralph et Sylvie parlent toujours en anglais à la maison. Cependant, ils espèrent que la garderie et l’école enseigneront le français à leur fils.

Choix de la garderie et de l’école primaire : francophone; école secondaire : anglophone.

Famille 5

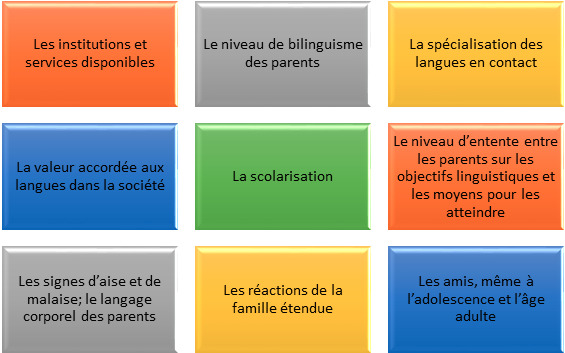

Créez un autre modèle familial, explorant d’autres modalités, et postez-le dans le forum « Entraide et partage ». Vous pouvez ajouter plus de détails, d’éléments contextuels. Ce peut-être le modèle familial dans lequel vous avez grandi ou que vous avez créé, ou un modèle fictif. Voici quelques facteurs potentiels que vous pouvez considérer :

6. La scolarisation en contexte bilingue

6.1. Le droit à l’instruction dans la langue de la minorité au Canada

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit à l’instruction dans la langue de la minorité.

Droits à l’instruction dans la langue de la minorité

Langue d’instruction

- 23 (1) Les citoyens canadiens :

- a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

- b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

Continuité d’emploi de la langue d’instruction

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

Justification par le nombre

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :

-

- a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;

- b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Les personnes qui peuvent se prévaloir de leur droit à l’instruction dans la langue de la minorité (le français dans les provinces anglophones, l’anglais au Québec) s’appelle des ayants droit. Cela signifie que ces personnes peuvent aller dans les écoles enseignant leur langue maternelle et financées publiquement.

Exemples

Dans la région de Kitchener-Waterloo, il y a des écoles anglophones publiques, anglophones catholiques, mais aussi des écoles des conseils scolaires francophones (public et catholique) :

- École élémentaire publique L’Harmonie à Waterloo

- École secondaire publique David-St-Jacques à Kitchener (ouverte en 2020)

- École élémentaire catholique Cardinal-Léger à Kitchener

- École élémentaire catholique Mère Élisabeth-Bruyère à Waterloo

- École secondaire catholique Père-René-de-Galinée à Cambridge

Il existe des services d’autobus scolaire gratuit. Il n’est pas rare que les élèves doivent faire 45 minutes d’autobus (au niveau élémentaire) ou une heure (au niveau secondaire) pour se rendre à l’école.

6.2. Le droit à l’instruction en anglais au Québec

En raison de la loi 101 (ou Charte de la langue française) au Québec, les critères sont plus resserrés pour accéder à l’éducation en anglais :

- Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:

1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;

2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et soeurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada.

Autrement dit, les familles immigrantes pour qui l’anglais n’est pas la langue maternelle doivent scolariser leurs enfants en français, de la maternelle à la fin de l’école secondaire. Cette spécificité propre au Québec s’explique en raison du bilinguisme asymétrique : le gouvernement fédéral reconnaît que le français est en situation de vulnérabilité au Canada et que les minorités francophones (au Canada) et anglophones (au Québec) ne peuvent être traitées exactement de la même façon.

Ces lois sont sujettes à une certaine interprétation et flexibilité de la part des conseils scolaires, de même que les provinces et territoires peuvent élargir les critères d’admissibilité aux écoles de la minorité. Par exemple, des familles qui ne sont pas officiellement des ayants droit peuvent faire une demande d’admission à une école de la langue minoritaire. Des clauses dites « grand-père » sont également prises en considération. C’est alors le conseil scolaire ou l’école locale qui décident d’admettre ou non les enfants. Il faut alors préserver un équilibre fragile entre proposer une école inclusive qui accueille la diversité culturelle de la communauté et en même temps préserver l’environnement francophone que ces écoles ont le mandat d’offrir. Il arrive que des membres de la communauté scolaire (parents, enseignants, etc.) considèrent que les écoles qui admettent de nombreux non ayants droit reproduisent un contexte de minorisation pour les élèves francophones.

Lire l’article : « Les écoles en français de la Nouvelle-Écosse, victimes de leur succès ? »

Activité de groupe : Accueillir de nouvelles familles à l’école primaire L’ Arc-en-ciel

Scénario

Où? À l’école primaire francophone L’Arc-en-ciel, sur la rue Union à Kitchener-Waterloo.

Quand? Mardi 30 février à 18h30, réunion du Comité d’admission dans la salle des enseignants

Qui? la direction de l’école, un.e enseignant.e de 5e année, deux parents d’élèves.

Pourquoi? 4 familles qui ne sont pas des ayant-droit ont visité l’école et sont intéressées à inscrire leurs enfants l’année prochaine. La direction a rencontré chaque famille et désire discuter de chaque cas avec le Comité d’admission.

Les personnages

Le directeur/la directrice René.e Smith-Tremblay

Ton mandat : Assurer le bon fonctionnement de l’école; Le Conseil scolaire t’encourage à augmenter ton nombre d’inscriptions pour garder tout ton personnel. Comme les enseignants, tu vois au quotidien qu’il faut vraiment encourager le français dans la salle de classe et dans la cour.

Effectifs :

Année précédente : 300 enfants

Année en cours : 288 enfants

Projection pour l’année prochaine : 309 enfants

Un.e enseignant.e : Alex Cloutier

Tu es francophone et enseignes dans cette école depuis cinq ans. Tu fais beaucoup d’efforts au quotidien pour que tes élèves de 5e année parlent toujours français entre eux. La plupart d’entre eux ne font plus le programme de 15 minutes de lecture en français tous les soirs « Lire fait grandir ».

Ton mandat : Tu représentes tous les enseignants de l’école. Tu partages ton avis sur les familles considérées.

Un parent d’élève : Dominique Mbeba

Tes enfants sont en maternelle et en 4e année. Tu partages ton avis sur les familles considérées.

Cas discutés

Si ce n’est pas précisé, par défaut l’enfant a 4 ans et l’admission est demandée pour la maternelle.

La famille Taylor

La mère a grandi dans la communauté anglophone au Québec, et déménagé à Kitchener pendant son adolescence. Le père ne parle pas du tout français, mais les deux sont très motivés pour que leurs enfants deviennent bilingues. Leur fille ne parle pas du tout français. La mère a dit quelques mots en français avec un très fort accent.

La famille Georgiu

Famille roumaine : les parents ont un peu parlé français; l’enfant parle anglais et roumain.

La famille Ibrahim

Le père est directeur d’une école secondaire; la mère enseignante de mathématiques au secondaire et originaire d’Ottawa. Ils voudraient que leur enfant soit bilingue. Les deux parents étaient capables d’avoir une conversation de base en français. L’enfant a 6 ans et doit entrer en 1re année. Il a l’air très intéressé et a dit quelques mots en français.

Famille Chow

Les parents veulent inscrire leur enfant. La mère était capable d’avoir une conversation en français; le père ne parlait pas en français, mais était capable de comprendre la conversation. Le petit garçon est dyslexique, il a parlé tard, mais il a dit quelques mots en français et il a chanté « Au clair de la lune ».