4

Auteur.trice.s : Anita Thomas, M.D., M. Santé publique, et Brian Barbas, M.D.

Réviseur : Benjamin Schnapp, M.D., M. Éd.

Étude de cas

C’est un dimanche soir très occupé au service des urgences. Jared, un étudiant en médecine de quatrième année, termine la présentation du cas pour la Dre Jones : « Donc, après évaluation, Sarah est une fille de 2 ans avec une coupure de 2 cm au front qui, selon moi, nécessite des points de suture. »

« Parfait », répond la Dre Jones. Comme elle n’a jamais travaillé avec Jared auparavant, elle lui demande : « Vous sentez-vous à l’aise de suturer la blessure? »

« Certainement, j’ai effectué une foule de sutures dans d’autres services », répond Jared.

La Dre Jones hoche la tête. Elle a deux autres apprenant.e.s à surveiller, et les patient.e.s s’entassent dans la salle d’attente. Elle décide de se fier à l’autoévaluation de Jared. « D’accord, je vais prescrire l’anesthésique topique, le midazolam intranasal, et demander à l’infirmier de l’administrer environ cinq minutes avant l’intervention. »

La Dre Jones voit ensuite plusieurs autres patient.e.s avant de se rendre compte que près de quarante-cinq minutes se sont écoulées depuis que l’anesthésique topique a été appliqué à la coupure de Sarah. Elle entre dans la chambre de la patient au moment où l’infirmier administre le midazolam intranasal et où Jared installe le plateau de suture. Après que Jared a maîtrisé Sarah et tenté de la distraire avec le téléphone de ses parents, il devient évident que la sédation était insuffisante et que c’est la raison pour laquelle elle crie pendant toute l’intervention. Ses parents sont bouleversés, en larmes et en colère contre toute l’équipe médicale.

« Il nous a dit qu’elle serait complètement endormie! » s’exclament les parents de Sarah, en pointant du doigt Jared.

La Dre Jones tente de désamorcer la situation en soulignant les effets amnestiques du midazolam et ajoute que Sarah n’aime probablement pas les contentions. Elle répète qu’il s’agit d’un anxiolytique courant dans ce groupe d’âge pour cette intervention et qu’elle ne recommande généralement pas la sédation complète pour ce type d’intervention.

Pendant que la Dre Jones parle aux parents, Jared commence à irriguer la plaie de Sarah, ce qui la fait pleurer encore plus fort. À ce stade, la Dre Jones dit : « Je pense que ce serait mieux si je suturais la plaie. »

Jared est confus, mais il pousse le plateau de suture vers la Dre Jones. Il observe le reste de l’intervention en silence, empli d’un sentiment de frustration et d’inutilité.

Après avoir suturé la plaie, la Dre Jones sort rapidement de la pièce pour voir un.e autre patient.e. Jared reste avec Sarah et ses parents, discutant des soins à prodiguer après une suture. Après quelques minutes, il sort de la pièce pour prendre une sucette glacée pour Sarah. Il a l’intention de discuter de ce qui s’est passé avec la Dre Jones, mais, au moment où il trouve le temps de le faire, elle est déjà partie pour la journée. Les deux se demandent comment la situation aurait pu mieux se dérouler.

Aperçu

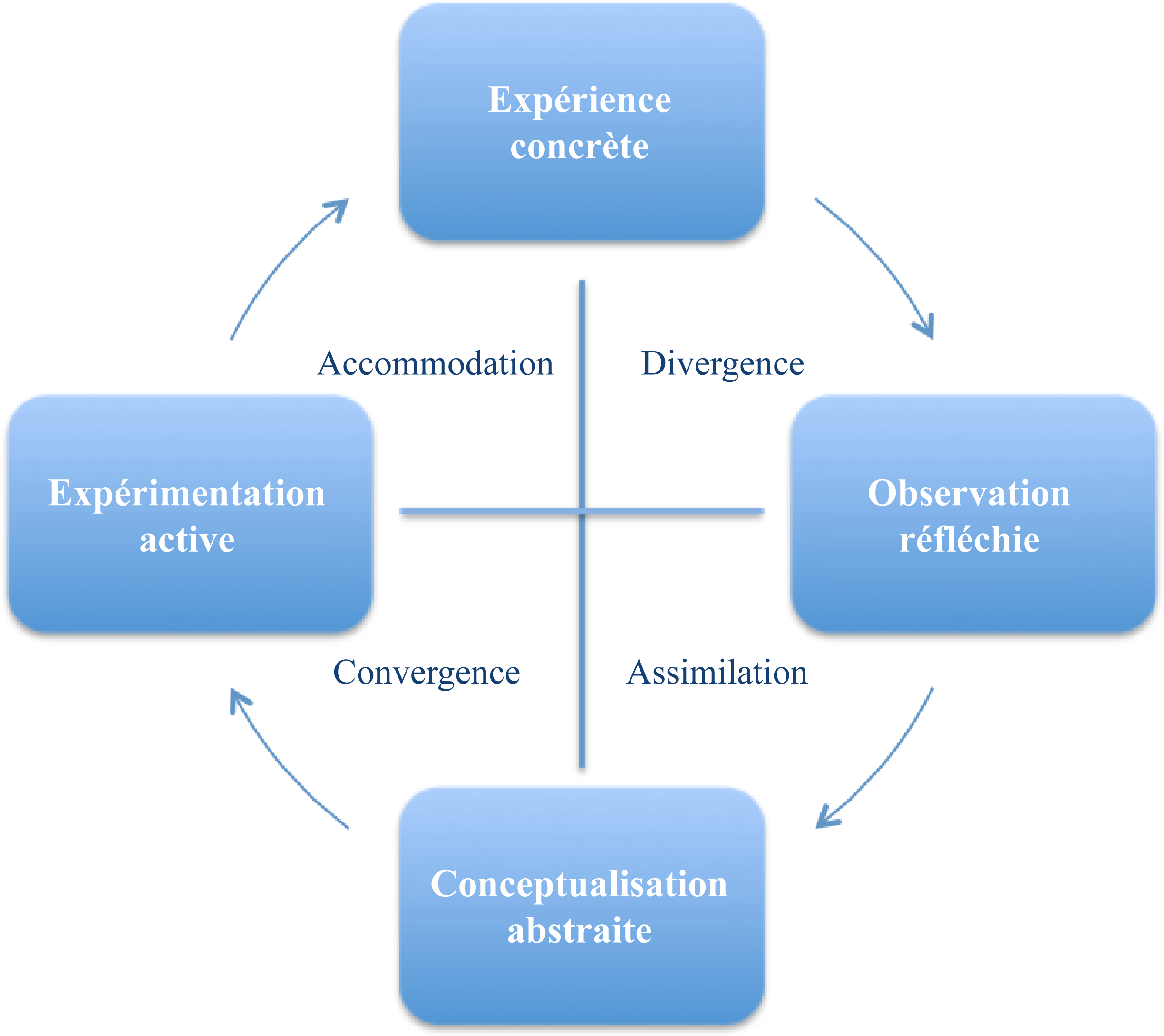

Comme son nom le suggère, la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb postule que la majeure partie de l’apprentissage survient pendant que l’on tente de comprendre les expériences que l’on vit. Les quatre étapes de la théorie de Kolb sont : l’expérience concrète, l’observation réfléchie, la conceptualisation abstraite et l’expérimentation active. Il y a un lien entre les processus d’apprentissage qui sont directement opposés les uns aux autres dans le cycle d’apprentissage (figure 1). L’expérience concrète et la conceptualisation abstraite peuvent être perçues comme des expériences de compréhension, tandis que l’observation réfléchie et l’expérimentation active peuvent être perçues comme des expériences de transformation1.

Figure 1. Représentation graphique du cycle d’apprentissage de Kolb, où les flèches indiquent l’ordre habituel des étapes3.

Principaux.ales auteur.trice.s de la théorie

David Kolb

Contexte

Bien que la théorie de l’apprentissage expérientiel ait été publiée pour la première fois en 1984 par le théoricien de l’éducation David A. Kolb, on peut en trouver les influences dans les travaux de plusieurs de ses prédécesseurs, tels que John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget et bien d’autres.

Le concept de l’apprentissage expérientiel remonte aussi loin qu’aux enseignements de Confucius, vers 450 av. J.-C. : « Dites-moi, et j’oublierai. Montrez-moi, et je me souviendrai peut-être. Impliquez-moi, et je comprendrai3. »Au début du 20e siècle, ce concept s’est répandu dans la théorie moderne de l’éducation. Pendant cette période, le psychologue John Dewey a fait valoir qu’« il existe une relation intime et nécessaire entre le processus de l’expérience et de l’éducation4 ».

Pendant les années 1940, tout en étudiant la dynamique de groupe, le psychosociologue Kurt Lewin et ses collègues ont remarqué le processus d’apprentissage expérientiel au travail. Tout en s’intéressant à la conversation sur « les différences entre l’interprétation et l’observation des événements par ceux qui y ont participé », Lewin a observé que l’apprentissage est favorisé dans un environnement où il existe un équilibre actif entre les expériences concrètes immédiates des apprenant.e.s et la rétroaction analytique détachée du groupe1. Cela a mené à la création du National Training Laboratory in Group Development, qui a inspiré le cycle d’apprentissage à la base de la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb1.

Parallèlement, le travail de Piaget sur l’exploration du processus cognitif de développement pendant l’enfance a mené à l’élaboration d’une autre théorie de l’apprentissage. Dans le cadre de ses études, Piaget a soutenu que « l’intelligence est le produit des interactions entre une personne et son environnement1». Autrement dit, comme le résume Kolb, « l’intelligence est façonnée par l’expérience1».

Interprétations modernes de cette théorie

L’apprentissage expérientiel est essentiel à l’ensemble de l’éducation médicale. Presque toute la résidence est un processus d’apprentissage expérientiel qui implique une expérience concrète, une observation réfléchie, une conceptualisation abstraite et une expérimentation active sous supervision. La théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb est si enracinée dans l’éducation médicale que la plupart des publications sur son application pratique sont liées au contexte clinique. Chaque interaction avec un.e patient.e, chaque nouvelle intervention et chaque moment d’enseignement au chevet d’un.e patient.e avec un.e étudiant.e en médecine est une occasion de voir la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb en action. Plusieurs fois dans un quart de travail, les résident.e.s ont une expérience concrète, réfléchissent à l’expérience, réfléchissent à un plan pour s’améliorer et appliquent les changements lors de la prochaine expérience similaire. Dans les études portant sur l’éducation des résident.e.s, la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb offre au moins une explication partielle de ce qui est retenu, soulignant l’importance des rencontres avec les patient.e.s pour les apprenant.e.s5, 6.

Autres exemples d’application de cette théorie

En milieu clinique : La théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb peut être appliquée à presque toutes les rencontres avec les patient.e.s, mais les clinicien.ne.s (y compris les étudiant.e.s en médecine, les résident.e.s et les boursier.ère.s) doivent s’engager activement dans les étapes. Il faudrait s’engager dans une réflexion après chaque rencontre avec un.e patient.e, et pas seulement après avoir une erreur médicale. Par exemple, un.e apprenant.e pourrait croire qu’un.e patient.e pédiatrique souffre d’une pronation douloureuse, alors qu’il s’agit d’une fracture supracondylienne. La constatation de cette erreur par radiographie peut mener à la réflexion et à la conceptualisation abstraite des raisons pour lesquelles ce ou cette patient.e avait une fracture et non une pronation douloureuse. L’expérimentation active aurait lieu au moment où l’apprenant.e élabore le plan de traitement d’un.e second.e patient.e pédiatrique ayant une douleur au coude.

En classe : La théorie de Kolb s’applique bien à l’environnement de simulation. Les scénarios avec des patient.e.s simulé.e.s offrent une expérience concrète. Le bilan comprend l’observation réfléchie et la conceptualisation abstraite. Les bilans commencent souvent par des questions ouvertes comme « Comment vous êtes-vous senti.e? » pour permettre au groupe de commencer le processus d’observation réfléchie tout en discutant des points saillants du cas. Le fait de revenir sur cette expérience commune peut se traduire par une conceptualisation abstraite. Par exemple, un.e animateur.trice peut démarrer une discussion en disant : « Dites-moi à ce que vous pensiez concernant l’administration de liquides à ce patient », ce qui peut mener à un modèle mental commun expliquant pourquoi il fallait administrer des liquides et en quelle quantité. L’expérimentation active, ou l’essai de variations sur ce qui a été appris, peut ensuite être réalisée dans des simulations subséquentes et lors de véritables rencontres avec des patient.e.s. Au cours d’une simulation, il est possible de voir les quatre étapes de la théorie de Kolb en succession rapide. On peut arrêter les participant.e.s lorsqu’une erreur est commise, accorder un moment pour la réflexion et l’apprentissage (ce qui n’est généralement pas possible dans le contexte clinique réel) et répéter la simulation dès le début afin que l’expérimentation active avec de nouvelles connaissances puisse être mise en pratique immédiatement, une technique appelée pratique de rétroaction rapide9.

De plus, la théorie de Kolb peut être appliquée aux conférences sur la morbidité et la mortalité, qui commencent par une expérience clinique concrète ayant un résultat imprévu, puis permettent une observation réfléchie et une conceptualisation abstraite en groupe quant à une meilleure prise en charge. Par exemple, si un.e patient.e souffrant de maux de tête après une commotion cérébrale a finalement reçu un diagnostic de tumeur cérébrale après plusieurs consultations, le cas constitue une expérience clinique concrète de substitution pour le clinicien.ne traitant.e. Les détails de chaque consultation, y compris l’anamnèse, l’examen et le processus décisionnel, sont généralement examinés pendant la conférence, créant ainsi un modèle mental commun pour l’ensemble des participant.e.s. En général, les groupes réfléchissent ensuite à chaque visite et discutent du scénario clinique. Souvent, d’autres clinicien.ne.s utiliseront la conceptualisation abstraite avec des commentaires comme : « Si j’avais été le médecin traitant, j’aurais demandé une imagerie de la tête en raison des multiples consultations » ou « J’aurais probablement traité le patient de la même façon en raison de l’absence de symptômes préoccupants ». Les conférences sur la morbidité et la mortalité visent à susciter la réflexion et à accroître la sensibilisation, de sorte que les participant.e.s gardent ces cas à l’esprit et modifient leur comportement lorsqu’ils ou elles rencontrent des cas similaires dans l’avenir. Il s’agit d’un parfait exemple d’expérimentation active.

La théorie de Kolb peut également servir de cadre pour les ateliers. La tenue d’ateliers avec des séances en petits groupes permet aux participant.e.s de réfléchir à leur expérience concrète, ainsi que de mettre en pratique les concepts appris durant l’atelier et de conceptualiser des façons de modifier ou d’améliorer leur pratique. Selon le sujet, un atelier peut également donner lieu à une expérimentation active. Par exemple, dans le cadre d’un atelier d’amélioration de la qualité, on pourrait demander aux participant.e.s de réfléchir aux problèmes de qualité qu’ils ont rencontrés (expérience concrète), de réfléchir à la façon dont ils ont été réglés (observation réfléchie), de songer à ce qui fait la réussite d’un projet d’amélioration de la qualité (conceptualisation abstraite) et de trouver des pistes d’amélioration dans leur propre environnement clinique (expérimentation active).

Limites de cette théorie

Il peut être difficile d’accomplir toutes les étapes de Kolb dans un véritable environnement clinique, car cela exige une réflexion délibérée et des expériences répétées. Dans une situation d’urgence, comme lors d’une RCR sur un patient mourant, on ne dispose peut-être pas de temps pour guider un.e apprenant.e dans sa réflexion, sa conceptualisation et son expérimentation. De plus, dans le cas des apprenant.e.s, il faudrait que le cycle de Kolb soit auto-entretenu, mais ce dernier exige un certain niveau de motivation intrinsèque en l’absence d’un.e animateur.trice externe. La théorie de Kolb peut ne pas être pertinente pour un.e apprenant.e à bout de souffle qui n’a pas la capacité de s’attaquer à un cycle d’apprentissage à plusieurs étapes.

De plus, alors que le cycle d’apprentissage de Kolb montre une progression continue, en réalité, certaines étapes peuvent survenir en même temps ou dans un ordre différent, ce qui peut être difficile à prévoir. Il peut être utile de présenter la théorie d’apprentissage de Kolb lorsqu’on échange avec un.e apprenant.e pour utiliser un modèle mental commun pour l’apprentissage, comme la façon d’aborder une nouvelle technique.

Enfin, la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb ne tient pas compte du contexte social de l’apprentissage, notamment des rapports de force entre les enseignant.e.s et les apprenant.e11. Si un.e étudiant.e en médecine craint d’être réprimandé.e devant toute l’équipe, il ou elle pourrait être moins ouvert.e au partage d’expériences ou à la réflexion ouverte. De plus, la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb ne tient pas compte des rapports de force fondés sur la race ou le genre. Une médecin résidente de couleur peut avoir une expérience concrète différente de celle d’un médecin résident blanc. Les effets des expériences d’apprentissage antérieures sont mentionnés dans la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb, mais ils jouent un rôle important dans l’évolution de l’apprentissage d’un.e apprenant.e. Par exemple, un.e apprenant.e ayant vu beaucoup de patient.e.s souffrant de douleurs thoraciques pendant son service aura des expériences et des réflexions différentes de celles d’un.e apprenant.e ayant vu relativement peu de patient.e.s souffrant de douleurs thoraciques.

Retour à l’étude de cas

Quelques jours plus tard, Jared a un autre quart de travail et il accepte avec enthousiasme un autre cas de plaie au visage. Cette fois-ci, il s’agit d’un garçon de 3 ans.

« Bonjour, Dre Jones, le patient est un garçon de 3 ans avec une coupure de 2 cm au front qui nécessite des points de suture. J’ai déjà discuté de l’utilisation du midazolam intranasal avec la famille, et l’infirmière a appliqué l’anesthésique topique. Je me sens à l’aise de procéder à la suture avec votre supervision. »

La Dre Jones hoche la tête et indique à Jared de s’asseoir. « J’ai repensé au cas de suture que nous avons eu il y a quelques jours. » Elle voulait utiliser cette expérience claire et concrète comme point de départ à la discussion avec Jared. Dans le but d’ouvrir la voie à une observation réfléchie, elle demande à Jared : « Comment vous êtes-vous senti? »

«C’était vraiment stressant pour moi parce que j’avais l’impression que je n’avais pas eu la chance d’essayer», répond Jared.

La Dre Jones demande : « Qu’est-ce que j’aurais pu faire pour vous aider? »

« Eh bien, j’aurais aimé avoir l’occasion de faire plus que d’irriguer la plaie. Toutefois, je ne crois pas que j’avais bien préparé la famille à la sédation. J’étais sûr que l’enfant serait endormie pendant l’intervention! Je pense que j’ai commencé du mauvais pied avec les parents et que vous avez pris le contrôle parce qu’ils étaient contrariés. »

La Dre Jones remarque qu’il s’agit d’une observation réfléchie. La Dre Jones se lève et demande à Jared de la suivre jusqu’à la salle de pratique des techniques chirurgicales. « Je crois qu’une partie du problème vient du fait que je n’ai pas évalué votre niveau de connaissance des types de sédation que nous utilisons dans les interventions pédiatriques. La discussion que j’ai eue avec les parents lorsqu’ils étaient contrariés, c’est généralement la façon dont je prépare la famille à l’utilisation de midazolam intranasal. »(La Dre Jones effectue une observation réfléchie et initie une conceptualisation abstraite.)

« Oui, ça m’a été utile d’assister à cette discussion et je m’en suis servi pour modéliser la façon dont j’ai parlé à la famille du patient aujourd’hui. » La Dre Jones hoche la tête, soulignant que le patient d’aujourd’hui est une expérience concrète dans le cadre de laquelle Jared peut participer à une expérimentation active.

« C’est bon à entendre », répond la Dre Jones. « Examinons votre approche chez un patient pédiatrique. Nous pouvons pratiquer l’intervention sur ce coussinet de suture. Nous pouvons discuter de la façon dont je prépare les familles à la suture et du moment où je devrais intervenir. »

Pendant qu’elle passe en revue l’intervention avec Jared, la Dre Jones consacre cinq minutes à l’examen de sa liste de vérification pour les sutures dans le but de se lancer dans la conceptualisation abstraite.

« J’espère que cela a été utile », dit la Dre Jones en retournant dans l’aire de travail.

« Pour être honnête, au début, je ne pensais pas que j’avais besoin de revoir cette intervention, mais je vois comment elle peut être différente chez un patient pédiatrique. Je me sens mieux préparé et je suis enthousiaste à l’idée de procéder à cette suture, mais je comprends clairement quand vous auriez besoin d’intervenir », répond Jared. La Dre Jones remarque que Jared s’engage à nouveau dans une observation réfléchie.

« D’accord, rassemblez vos fournitures et venez me chercher lorsque le personnel infirmier aura administré le midazolam intranasal. Nous pourrons faire cette suture ensemble », dit la Dre Jones à Jared. En ayant préparé Jared à l’intervention, elle espère qu’il sera à même non seulement de réussir, mais de faire vivre une meilleure expérience au patient et à sa famille. D’une certaine façon, Jared et la Dre Jones sont tous les deux engagés dans une expérimentation active : le premier, sur le plan des soins de suture; et la seconde, sur le plan de la supervision des résident.e.s.

Références

- Kolb, D.A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Prentice-Hall, 1984.

- Kolb, D.A., R. E. Boyatzis et C. Mainemelis. « Experiential learning theory: Previous research and new directions », dans J. R. Sternberg et L.-F. Zhang (éd.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004, p. 227-247.

- Pickles, T., et R. Greenaway. Experiential learning articles and critiques of David Kolb’s theory, dans Reviewing.co.uk, [En ligne]. [http://www.reviewing.co.uk/research/experiential.learning.htm#ixzz5ws8QAc1s] (Consulté le 17 août 2019).

- Dewey, J. Experience and Education, Simon and Schuster, 1938.

- White, J. A., et P. Anderson. « Learning by internal medicine residents: Differences and similarities of perceptions by residents and faculty », Journal of General Internal Medicine, 1995, vol. 10, no 3, p. 126-132.

- Chung, P. J., J. Chung, M. N. Shah et D. O. Meltzer. « How do residents learn? The development of practice styles in a residency program », Ambulatory Pediatrics, 2003, vol. 3, no 4, p. 166-172.

- C. M. Ha, et N. Verishagen. « Applying Kolb’s learning theory to library instruction: An observational study », Evidence Based Library and Information Practice, 2015, vol. 10, no 4, p. 186.

- Healey, M., et A. Jenkins. « Kolb’s experiential learning theory and its application in geography in higher education », Journal of Geography, 2000, vol. 99, no 5, p. 185-195.

- Lemke, D., E. K. Fielder, D.C. Hsu et C. B. Doughty. Improved team performance during pediatric resuscitations after rapid cycle deliberate practice compared with traditional debriefing: A pilot study », Pediatric Emergency Care, 2019, vol. 35, no 7, p. 480-486.

- 10. Kolb, D.A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development, 2e édition, Pearson Education, 2015.

- Yardley, S., P. W. Teunissen et T. Dornan. « Experiential learning: AMEE guide No. 63 », Medical Teacher, 2012, vol. 34, p. 102-115.

Bibliographie annotée

1. Kolb, D.A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development, 2e édition, Upper Saddle River (New Jersey), Pearson Education, 2015.

Kolb a introduit sa théorie de l’apprentissage expérientiel dans la première édition de cet ouvrage (1984). Cette édition mise à jour contient toujours la structure sous-jacente originale derrière la théorie, mais l’auteur y discute de la recherche appuyant la théorie au cours des 30 dernières années, répond aux préoccupations concernant la première édition et présente des exemples actuels de l’apprentissage expérientiel tant sur le terrain que dans la salle de classe10.

2. Kolb, D.A., R. E. Boyatzis et C. Mainemelis. « Experiential learning theory: Previous research and new directions », dans J. R. Sternberg et L.-F. Zhang (éd.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2001, p. 227-247.

Ce chapitre passe en revue les notions de base de la théorie de l’apprentissage expérientiel et la façon dont les différents styles d’apprentissage s’y intègrent. Les styles d’apprentissage décrivent la façon dont les apprenant.e.s réconcilient les conflits dans les processus d’apprentissage. Ils comprennent : l’accommodation, la divergence, l’assimilation et la convergence2.

3. Yardley, S., P. W. Teunissen et T. Dornan. « Experiential learning: AMEE guide No. 63 », Medical Teacher, 2012, vol. 34, p. 102-115.

Dans cet article, on passe en revue les principes théoriques derrière l’apprentissage expérientiel en lien avec l’éducation médicale, y compris le contexte de l’apprentissage expérientiel. On aborde également d’autres théories qui ont augmenté la théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb et souligne que, dans l’enseignement médical, la mise en œuvre de la théorie de Kolb n’est souvent pas soutenue à chaque étape, ce qui peut être préjudiciable pour l’apprenant.e. La prise en charge des conditions et des processus d’apprentissage expérientiel des apprenant.e.s peut améliorer les résultats de l’apprentissage11.