2 Chapitre 2 : Modes de communication numérique

Kelly Dermody

Vue d’ensemble

Ce chapitre examine comment les changements dans la façon dont nous communiquons peuvent avoir de profondes répercussions sur le fonctionnement de notre société. Il se penche d’abord sur les effets positifs et négatifs du livre imprimé et des médias « traditionnels » comme la télévision sur la société, puis explore comment Internet a changé la façon de créer et partager l’information et les implications pour la société. Tout au long du chapitre, nous verrons également à qui appartiennent nos outils de communication et comment ils peuvent nous influencer, dans le bon comme dans le mauvais sens.

Thèmes des chapitres

- Introduction :

- De la culture orale à l’écrit

- Comment la presse à imprimer a transformé la société

- La prochaine vague : communication dans les médias

- La propriété de l’information avant l’Internet

- En quoi Internet est une révolution de la communication

- Qui contrôle l’Internet?

- Conclusion : Devenir un citoyen numérique dans le nouveau monde

Objectifs d’apprentissage

À la fin du chapitre, vous devriez être en mesure de faire ce qui suit :

- « [Expliquer] que différentes méthodes de diffusion de l’information peuvent servir différentes fins » (Association of College and Research Libraries [ACRL], 2015, p. 15).

- « Comprendre la nature de plus en plus sociale de notre écosystème informationnel où les autorités se lient activement les unes aux autres et où les sources se développent au fil du temps » (ACRL, 2015, p. 13).

- « Prendre conscience de l’importance d’évaluer le contenu avec un œil critique en ayant conscience de ses propres préjugés et de sa vision du monde » (ACRL, 2015, p. 13).

- « Comprendre comment et pourquoi certaines personnes ou certains groupes peuvent être sous-représentés ou systématiquement marginalisés dans les systèmes qui produisent et diffusent l’information » (ACRL, 2015, p. 16).

Introduction :

Il y a trente ans, faire des recherches pour un travail en classe nécessitait de consulter des livres imprimés, des encyclopédies en plusieurs volumes et des périodiques tels que des revues et des journaux. Le seul moyen d’accéder à ces sources était de se déplacer à la bibliothèque. Les sources du type encyclopédie en plusieurs volumes étaient coûteuses, prenaient du temps à produire et devenaient rapidement obsolètes. Après avoir trouvé vos ressources, vous deviez prendre des notes à la bibliothèque ou les emprunter pour les feuilleter plus tard. Aujourd’hui, vous pouvez bien sûr faire une simple recherche rapide sur Google avec votre téléphone dans le confort de votre chambre et trouver les livres, les journaux et les articles de revues nécessaires pour le travail. Certaines sources sont payantes, mais d’autres sont gratuites (souvent par l’entremise de votre bibliothèque).

La manière dont nous nous transmettons les informations a évolué : des traditions orales au livre imprimé, du premier télégraphe outre-mer à l’Internet. En examinant le scénario ci-dessus, vous pouvez voir l’effet d’Internet sur votre vie quotidienne en tant qu’étudiant. Ce chapitre explique comment chaque étape de l’évolution des communications a eu de profondes répercussions sur nos vies personnelles et sur la société dans son ensemble. Avant l’Internet, nous étions principalement des consommateurs d’informations, alors qu’aujourd’hui nous pouvons en être les créateurs. Avant l’Internet, nous devions attendre longtemps les mises à jour et les révisions; aujourd’hui, les mises à jour sont fréquentes, parfois en l’espace de quelques secondes. Cette invention qui devait changer notre façon de communiquer a finalement changé notre comportement en tant que société. Autrement dit, comme l’a dit Marshall McLuhan et comme l’a résumé J. M. Culkin (1967), « Nous façonnons nos outils et nos outils nous façonnent » (p. 70).

De la culture orale à l’écrit

Dans le cadre de vos études, vous avez certainement déjà lu un article de journal, un livre ou un article universitaire (sur papier ou en ligne) pour un travail en classe. Pendant des siècles, diverses sociétés ont disséminé des informations importantes au moyen de tablettes de pierre, de parchemins, puis dans des livres et des journaux imprimés. Repensez au contenu des livres et des périodiques que vous avez lus; il varie probablement du simple divertissement, comme ce que vous pouvez lire dans certains magazines, à des lectures de cours comme des travaux de recherche approfondis soutenus par des données probantes. Nous pouvons remercier la technologie de l’édition qui nous permet de produire des quantités massives de périodiques et de livres chaque jour.

L’écriture a été la première révolution en matière de communication. Notre première forme de communication avant l’écriture était l’oral, qui nous permettait de transmettre nos connaissances, notre art, nos idées et notre culture d’une génération à l’autre par la parole ou des chansons. Nous pouvons toujours voir nos traditions orales à l’œuvre lorsque nous lisons des contes populaires ou écoutons des ballades, des chants, de la prose ou des vers (Vansina, 1985). Les traditions orales ont permis aux sociétés de transmettre l’histoire orale, la littérature orale, le droit oral et d’autres connaissances d’une génération à l’autre sans système d’écriture. Lorsque certaines cultures ont commencé à consigner leurs connaissances par écrit, leur façon de communiquer a été transformée.

L’écriture produit de l’information statique qui peut être transmise à quelqu’un tout près, comme notre voisin, ou aussi loin que l’autre côté de l’océan sans que le message change et sans qu’il soit nécessaire de le mémoriser. Les informations contenues dans les ouvrages écrits peuvent ainsi être conservées et transmises de génération en génération. Nous pouvons donc aller à la bibliothèque et trouver un livre de psychologie publié en 1911 à côté d’un autre publié en 2017. Dans le cas de la communication orale, on s’en remet à la personne et à sa mémoire pour obtenir des informations, alors que dans le cas de la culture par écrit, l’information est accessible au moyen d’un parchemin ou d’un livre. Tandis que les communautés orales s’en remettent aux anciens ou aux personnes désignées pour se souvenir des informations, les livres permettent aux lecteurs d’étudier et d’apprendre par eux-mêmes.

Pause et réflexion

On nous a inculqué que notre culture imprimée est supérieure aux traditions orales. À l’université, on nous dit que seules les informations contenues dans les articles de recherche, rédigés par des professeurs dont les privilèges leur ont permis d’accéder à l’enseignement supérieur, doivent être prises au sérieux. Cette croyance occidentale a eu des conséquences profondes et violentes sur les sociétés autochtones colonisées par les nations occidentales. Nos croyances influencent encore aujourd’hui notre attitude face aux connaissances autochtones. Ce n’est que récemment que les scientifiques ont commencé à prendre conscience de leurs propres préjugés et qu’ils collaborent avec les aînés pour comprendre comment les connaissances autochtones sur l’écologie et notre climat peuvent nous aider à comprendre des questions essentielles telles que le changement climatique. « Par exemple, certaines études climatologiques ont intégré le Qaujimajatuqangit (savoir traditionnel inuit) pour expliquer les changements dans les conditions de la glace de mer observés sur de nombreuses générations » (Nicholas, 2018, par. 6).

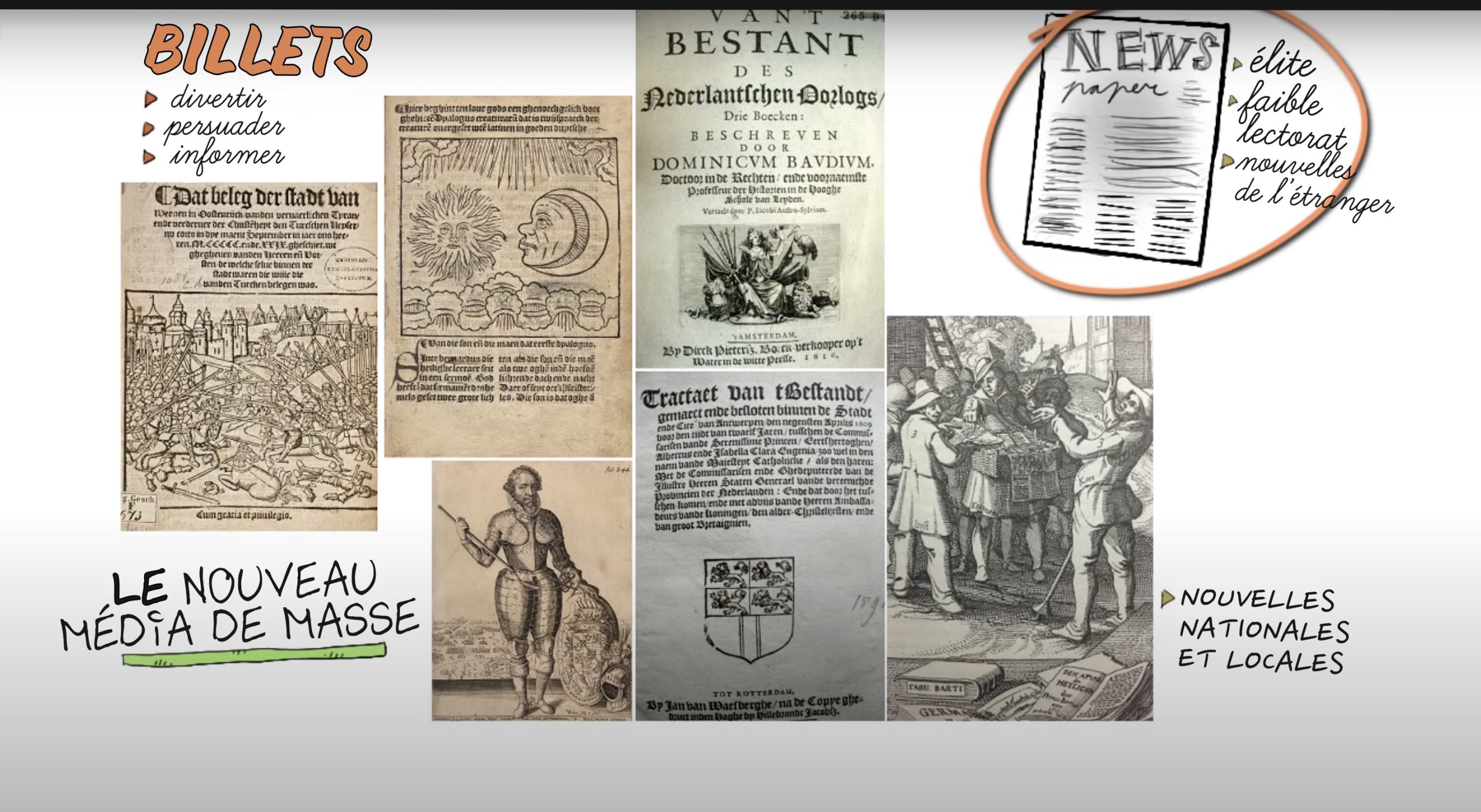

Comment la presse à imprimer a transformé la société

En 1447, Johannes Gutenberg a fabriqué une presse à imprimer à Mayence, en Allemagne; cette presse a révolutionné la façon dont nous communiquons. La presse à imprimer de Gutenberg n’est pas la toute première machine à imprimer des livres et des brochures. En fait, les moines chinois appliquaient de l’encre sur des blocs de bois qu’ils pressaient sur des feuilles de papier, une technique appelée impression en bloc, environ 600 ans avant la presse à imprimer de Gutenberg (Palermo, 2014). L’invention de Gutenberg était toutefois une nette amélioration par rapport aux presses précédentes. Ses blocs mobiles de caractères (lettres) étaient faits d’un mélange de métaux qui s’est avéré être la combinaison parfaite, à l’époque, pour l’impression en masse de livres et de brochures. En outre, cette invention est arrivée à un moment idéal en Europe, puisque le taux d’alphabétisation était en hausse et les mieux nantis achetaient de plus en plus de livres. Il existait donc un marché commercial pour la production de livres et c’est la raison pour laquelle l’imprimerie s’est répandue en Europe avant les autres sociétés (Graff, 1987).

Avant l’imprimerie, les livres et les brochures étaient retranscrits à la main, d’abord sur des rouleaux de parchemin, puis sur du papier parchemin relié dans des livres artisanaux. En Europe, les premiers livres reliés étaient retranscrits par des moines dans des monastères à l’époque médiévale. Les livres étaient donc principalement produits pour les institutions religieuses et seules les personnes les plus riches de la société pouvaient s’en procurer pour leur bibliothèque personnelle (Eliot et Rose, 2007). Comme l’Église catholique contrôlait l’essentiel de la production de livres à cette époque, la majorité des livres publiés concernaient les enseignements de l’Église et ceux-ci étaient rédigés dans la langue de l’Église, c’est-à-dire le Latin (Clanchy, 2007). Contrairement à l’Europe au cours de la même période historique, l’empire musulman rassemblait depuis longtemps d’importants ouvrages mathématiques grecs et indiens rédigés à la main pour les traduire et les étudier, ce qui avait conduit à une nouvelle ère de créativité scientifique entre 800 et 1250 après J.-C., soit des centaines d’années avant la révolution scientifique en Europe (Devlin, 5 septembre 2002).

Avant la presse de Gutenberg, les taux d’alphabétisation dans les sociétés de l’écrit comme l’Europe étaient très faibles et l’enseignement était réservé aux garçons des classes supérieures (Clanchy, 2007; Graff, 1987). Il était difficile et coûteux d’avoir accès à du papier, des plumes et de l’encre pour écrire son propre livre (Clanchy, 2007). Avant l’imprimerie, le savoir était contrôlé par les institutions religieuses ou monarchiques qui avaient les moyens de le produire en employant des scribes et son accès était réservé à l’élite de la société qui pouvait se payer une éducation et des livres.

La production en masse de livres et de brochures est liée à de profonds changements dans l’histoire européenne. À partir de ce moment, l’Église n’avait plus le monopole de la production de l’information. L’accès accru à l’information pour un plus grand nombre de personnes a donné lieu à des mouvements sociaux et politiques qui ont transformé la société occidentale.

- Les détracteurs de l’Église catholique pouvaient publier leurs critiques dans des livres, des brochures et sur des affiches. Pour la première fois, des bibles ont été imprimées en grand nombre pour le grand public dans les langues vernaculaires. L’imprimerie a accéléré la dissémination des critiques à l’encontre de l’Église en Europe et ultimement mené à la Réforme protestante.

- L’accès au papier, à l’encre et à la presse à imprimer étant devenu abordable pour les personnes fortunées, les scientifiques et les grands penseurs pouvaient désormais publier leurs propres études, ce qui a permis l’essor des Lumières et de la révolution scientifique.

- Différentes idées politiques ont aussi pu se répandre et influencer les révolutions qui ont conduit à la fin du régime monarchique et à la montée de mouvements tels que la démocratie et le communisme en Europe et dans de nombreuses autres régions du monde.

- Les gens ont commencé à produire des brochures et des journaux pour couvrir l’actualité et influencer l’opinion des gens sur la politique et les événements. C’est le début de la montée du journalisme.

- Les auteurs pouvaient aussi écrire pour le plaisir et de nouvelles formes d’écriture ont vu le jour : romans et livres de cuisine, etc.

Pause et réflexion

Dans The Disappearance of Childhood (1994), Neil Postman avance la théorie selon laquelle la presse à imprimer de 1447 a créé le type d’enfance que nous connaissons aujourd’hui. Dans le monde médiéval, un enfant n’avait pas besoin de savoir lire pour travailler et gagner sa vie et devait donc rejoindre le monde du travail des adultes dès qu’il savait parler (vers l’âge de sept ans). La diffusion des livres et de l’alphabétisation a fait naître l’idée que les enfants devaient apprendre à lire et à écrire avant d’entrer dans le monde des adultes, ce qui a donné lieu à l’enfance plus longue que nous connaissons aujourd’hui, où la fin des études est le marqueur de l’âge adulte (Postman, 1994).

Bien sûr, en 1447, Gutenberg et ses concitoyens n’avaient aucune idée des effets considérables que ce nouveau mode de communication aurait sur l’histoire du monde, tout comme nous ne connaissons pas le réel effet de l’Internet sur nous. Les effets de la presse à imprimer se font encore sentir aujourd’hui, pour le meilleur et pour le pire. Neil Postman (1994) appelle ce phénomène le « syndrome de Frankenstein », une situation dans laquelle la technologie est développée dans un but limité et spécifique (p. 21), mais une fois la machine construite, nous découvrons – parfois avec horreur, généralement avec inconfort, toujours avec surprise – qu’elle a ses propres idées (Postman, 1994, p. 21). La presse écrite a donné aux gens la possibilité de disséminer largement des opinions et des théories différentes, ce qui présente à la fois des aspects positifs et négatifs. Selon McLuhan (1967), l’imprimerie a donné lieu à une uniformité nationale et au centralisme gouvernemental, mais aussi à l’individualisme et à l’opposition au gouvernement en tant que tel (p. 235). La presse à imprimer a un grand pouvoir. Elle peut inciter les citoyens à remettre en question leurs dirigeants et leurs propres préjugés et même conduire à des révolutions tant violentes que pacifiques. Ainsi, comme l’a souligné McLuhan, la censure des livres et des pamphlets est rapidement devenue un outil puissant utilisé par les gouvernements pour contrôler la dissémination des informations aux citoyens. La presse à imprimer a également été utilisée par des gouvernements et d’autres organisations pour attiser la haine et l’intolérance à l’égard des groupes marginalisés et des « étrangers ».

Articles connexes

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rôle de la presse à imprimer dans l’histoire de l’Europe, voir cette vidéo : « The Printing press as an Agent of Change » – La presse à imprimer en tant qu’agent de changement (CC BY video).

La prochaine vague : Communications par messagerie électronique

La grande révolution suivante dans le domaine des communications a eu lieu en 1843 avec le télégraphe, le premier système de messagerie électronique. Il utilisait le code Morse pour envoyer des messages au moyen de fils posés entre les villes et qui traversaient même les océans. Au milieu du vingtième siècle, divers moyens électroniques étaient utilisés pour communiquer dans le monde entier, notamment le téléphone, le cinéma, la radio et la télévision (Naughton, p. 125).

Tout comme la révolution de l’imprimerie, la révolution des médias électroniques nous a donné de nouveaux moyens de communication et a influencé notre comportement en tant que société. Il était désormais possible de véhiculer des émotions et des images saisissantes pour faire passer un message. Le public pouvait voir dans le confort de son salon la véritable horreur de la guerre ou de la famine et être incité à agir pour y remédier. L’envers de la médaille est le barrage constant de publicités pour pousser les enfants à demander à leurs parents d’acheter la nouvelle maison de rêve de Barbie.

Étude de cas : Le rôle de la couverture médiatique et le mouvement des droits civiques

Le 16 avril 1963, Martin Luther King Jr. a commencé à rédiger sa célèbre Lettre de la prison de Birmingham. M. King avait été arrêté le 12 avril lors d’une manifestation pacifique pour l’abrogation des lois sur la ségrégation. Sa lettre était une réponse à huit pasteurs blancs de l’Alabama qui le qualifiaient comme un « extrémiste » et avaient demandé aux manifestants d’être patients et d’attendre que les législateurs abrogent les lois racistes. La lettre de M. King présentait la pierre angulaire du mouvement des droits civiques, soit une stratégie de résistance non violente au racisme. Il y soulignait que les gens ont la responsabilité morale d’enfreindre les lois injustes et de prendre des mesures directes plutôt que d’attendre, peut-être éternellement, que justice soit rendue par les tribunaux. Le New York Times Magazine a d’emblée rejeté la lettre et il a fallu des mois avant que des extraits soient publiés dans d’autres journaux et magazines. Ce n’est qu’un an plus tard, en 1964, qu’elle a été publiée dans son intégralité dans le livre de M. King Why We Can’t Wait (Noah, 9 janvier 2013).

Si la publication des écrits de Martin Luther King a été un processus lent, les mouvements de défense des droits civiques ont quant à eux pris de l’ampleur à une époque où les médias étaient largement diffusés. De plus en plus de manifestations pacifiques se heurtaient à la violence policière et les médias de toute l’Amérique commençaient à couvrir ces affrontements. Des images de la police brandissant des lances à eau et relâchant des bergers allemands sur des manifestants non violents ont été diffusées dans les salons de toute l’Amérique. La télévision et la couverture médiatique ont aidé le mouvement à passer son message au reste de la société et à attirer des adeptes d’horizons divers à la cause. L’actuel membre du Congrès John Lewis, qui a été brutalement agressé dans sa jeunesse lors de la marche de Selma, a affirmé que le mouvement des droits civiques aurait été comme un oiseau sans ailes s’il n’y avait pas eu les médias d’information (Treadwell, 1987, par. 6).

Articles connexes

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rôle joué par les médias dans le mouvement des droits civiques, voir cette vidéo : « Selma, Alabama: The Role of News Media in the Civil Rights Movement | The African Americans. »

Questions

- Quel rôle les médias imprimés et électroniques ont-ils joué pour diffuser le message d’un groupe marginalisé?

- Pensez aux campagnes actuelles sur les réseaux sociaux. Le mouvement des droits civiques se déroulerait-il différemment aujourd’hui?

La propriété de l’information avant l’Internet

Au milieu du XXe siècle, la production d’information était soutenue par une infrastructure à grande échelle. Partout dans le monde, les gens lisaient des journaux, allaient voir des superproductions cinématographiques et lisaient des livres à succès. L’information était devenue une marchandise monnayable qui pouvait être achetée et vendue au quotidien. En 1995 (lorsque l’Internet a pris son essor), de grands conglomérats médiatiques comme News Corp, propriété de Rupert Murdoch, possédaient des journaux dans le monde entier. De puissantes maisons d’édition, comme HarperCollins (également détenue par Rupert Murdoch), décidaient quels auteurs étaient publiés et quels ouvrages étaient disponibles dans les librairies et les bibliothèques. La production cinématographique et télévisuelle était contrôlée par des sociétés comme MGM ou NBC. Pour montrer encore davantage à quel point la propriété était presque une affaire de monopole, la 20th Century Fox était détenue par… vous l’avez deviné, Rupert Murdoch – du moins jusqu’en 2013.

L’effort d’industrialisation de la production d’informations au XXe siècle a intégré celle-ci à ce que Yochai Benkler a appelé « l’économie industrielle de l’information » (cité dans Naughton, 2014, p. 84). Pour le citoyen moyen, prendre un stylo pour mettre ses idées sur papier, en faire des photocopies et les afficher dans la ville sous forme de prospectus était encore un moyen de communiquer ses opinions, et certains pouvaient parfois avoir accès à du temps d’antenne sur la chaîne de télévision locale, mais dans l’ensemble, l’information était produite et diffusée par de grandes entreprises. Si la liberté de la presse et l’existence d’imprimeries alternatives et indépendantes ont permis à la dissidence et aux nouvelles idées de continuer à émerger, il régnait néanmoins un air de professionnalisme fermé lorsqu’il s’agissait de la presse et des médias traditionnels (Naughton, 2014).

L’Internet, une révolution dans le domaine des communications

Activité : 2.1 : Répondre au questionnaire

- Combien d’appareils numériques possédez-vous qui vous permettent d’accéder à Internet?

- À quelle fréquence faites-vous des publications sur une plateforme où plus de dix personnes peuvent les voir?

Vous remarquerez probablement que vous possédez plus d’un appareil connecté à l’Internet et que vous passez des heures à créer et à publier des travaux ou des commentaires visibles par des dizaines, voire des centaines ou des milliers de personnes. Tout comme les gens de l’époque de Johannes Gutenberg, nous sommes en pleine adaptation technologique et en y réfléchissant bien, nous pouvons voir qu’elle change non seulement notre façon de communiquer, mais aussi notre fonctionnement en tant que société mondiale. La combinaison parfaite de l’arrivée de l’ordinateur personnel à un prix abordable et de l’ouverture de l’Internet au grand public dans les années 1990 a donné naissance à la révolution actuelle des communications.

En termes techniques, selon InternetSociety.org, . l’Internet est constitué de dizaines de milliers de réseaux interconnectés gérés par des fournisseurs de services, des entreprises individuelles, des universités, des gouvernements et autres. Des normes ouvertes permettent à cet ensemble de réseaux de communiquer. Ainsi, quiconque peut créer du contenu, offrir des services et vendre des produits sans avoir à demander l’autorisation d’une autorité centrale (Internet Society, s.d., par. 1). Grâce aux normes ouvertes, l’Internet n’est pas la propriété d’une seule entreprise mondiale. Internet est un vecteur d’informations sous forme de sites Web, de courriels, de fichiers, de vidéos, de voix sur IP et tous les autres types de nouveaux fichiers en développement (Naughton, 2014 ; Leiner et coll., 1997). L’Internet a révolutionné la façon dont nous communiquons, car il permet de stocker, de créer et de distribuer de l’information à un grand nombre de personnes, dans le monde entier, en l’espace de quelques secondes. Autrement dit, des milliards de données, regroupant les artefacts numériques de l’histoire de l’humanité ainsi que nos propres créations, sont désormais accessibles du bout des doigts.

En trente ans à peine, l’Internet est devenu pour bon nombre d’entre nous aussi banal que l’électricité et l’eau courante. L’Internet est une véritable révolution mondiale dans le domaine des communications, mais l’accès y demeure limité dans les pays en développement et dans certaines zones rurales ou défavorisées. En 2017, selon l’Union internationale des télécommunications (UIT) (2015), l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication (TIC), 51 % de la population mondiale avait accès à l’Internet et 89 millions d’utilisateurs provenaient des pays les moins avancés. Cependant, seuls 15 % des ménages des [pays les moins avancés] avaient accès à l’Internet à la maison. Dans ces pays, de nombreux utilisateurs accédaient à l’Internet depuis leur lieu de travail, les écoles et les universités, ou d’autres connexions publiques partagées en dehors du domicile (UIT, 2017, p. 2). Selon une autre étude du Centre de recherches Pew portant sur 38 pays, la majorité des citoyens interrogés croient que la liberté d’expression dans le cyberespace, sans contrôle gouvernemental, est un droit fondamental (Wike, 2016).

L’Internet, comme la presse à imprimer, est un exemple de ce que le professeur Clayton Christensen (2003) a appelé une technologie perturbatrice. Il s’est principalement intéressé à la manière dont une nouvelle technologie peut considérablement changer le mode de fonctionnement des entreprises, voire d’industries entières. Tout comme celles-ci, la société est également contrainte de changer son comportement. Nous pouvons déjà observer quelques changements perturbateurs que l’Internet a apportés à notre façon de communiquer :

- La diffusion de l’information partout dans le monde se fait maintenant rapidement, largement et à peu de frais.

- Grâce à Twitter, une célébrité . . peut faire passer un message à . . 6.3 millions d’abonnés en quelques secondes (Naughton, 2014, p. 131). Grâce aux courriels et à la messagerie instantanée, nous ne dépendons plus du téléphone ni du courrier postal pour envoyer des messages à nos collègues ou à nos proches, partout dans le monde. Cette diffusion rapide de l’information présente un inconvénient : certaines devraient rester dans l’ombre (pensez aux messages racistes, à l’intimidation et aux fausses nouvelles). Il se crée également ce que les spécialistes des sciences sociales appellent des bulles sociales, où nous filtrons les opinions que nous n’aimons pas (Alvermann, 2017). Le chapitre 5 aborde le sujet plus en profondeur.

- La dépendance à l’Internet. Nous n’utilisons plus les sources traditionnelles pour trouver rapidement réponse à nos questions.

- Toute une génération d’enfants a grandi en sachant qu’il suffit d’une requête rapide sur un moteur de recherche pour trouver une réponse, voire plusieurs réponses (Halavais, 2009). L’accès au savoir a été simplifié puisque nous pouvons apprendre par nous-mêmes sans avoir à nous rendre à la bibliothèque, simplement en utilisant des ressources en ligne comme les vidéos trouvées sur YouTube ou sur la Khan Academy.

- La dépendance à l’Internet entrave les formes traditionnelles de relations, par exemple chercher conseil auprès de nos amis ou d’experts au sein de notre communauté locale.

- Comme il sera question au chapitre 5, il faut aussi faire preuve d’esprit critique par rapport à ce que nous lisons sur Internet. Le « docteur Google » est toujours prompt à poser un diagnostic terminal pour votre mal de tête. Même s’il ne reflète probablement pas votre situation réelle, il peut vous amener à vous inquiéter inutilement ou à prendre des mesures inappropriées, voire dangereuses.

- Exposition en ligne. N’importe qui peut produire du contenu à faible coût (Naughton, 2014).

- L’Internet nous permet de créer et de télécharger des milliers d’images, de vidéos et de données chaque jour, ce qui selon Clay Shirky, a fait en sorte que n’importe quel amateur peut s’improviser éditeur (cité dans Naughton, 2014, p. 130), un phénomène que Yochai Benkler a appelé la production sociale (cité dans Naughton, 2014, p. 85).

- Le commerce en ligne. Ce type de commerce est devenu si commun que nous y achetons de tout, des billets d’avion aux produits d’épicerie.

- Nous donnons notre numéro de carte de crédit à des boutiques en ligne telles qu’Amazon en croyant que nos données financières sont bien protégées par divers dispositifs de cybersécurité. Les achats en ligne sont un bon exemple des effets perturbateurs de l’Internet. Les boutiques avec pignon sur rue ont enregistré des pertes en profits non réalisés qui correspondent directement à l’essor du commerce en ligne (Niemeier, Zocchi et Catena, 2013). Quelqu’un se souvient des vidéoclubs? Les plateformes de vidéos en ligne et de diffusion en continu comme Netflix ont rendu obsolète ce qui était un lieu familier il y a une quinzaine d’années, que la génération d’aujourd’hui ne connaîtra jamais.

Qui contrôle l’Internet?

Dès ses débuts, l’Internet reposait sur les principes révolutionnaires de neutralité et d’ouverture. Bien entendu, pour se connecter à l’Internet, il faut payer un fournisseur d’accès Internet (FAI), de sorte que l’accès n’a jamais été gratuit. Néanmoins, la neutralité du réseau signifie qu’une fois en ligne, vous pouvez accéder à n’importe quel site Web, téléverser vos propres œuvres et choisir de vous joindre à n’importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Vous devrez peut-être certes payer pour des applications ou des abonnements, mais la neutralité vous permet de choisir, par exemple, entre Netflix et n’importe quelle autre plateforme de diffusion en continu. Ce concept d’ouverture a créé une « culture du partage » sur Internet, que l’on voit à l’œuvre dans les tutoriels sur YouTube ainsi que dans le partage de solutions logicielles à source ouverte (Naughton, 2014).

Cet accès illimité à différents sites Web et cette culture du partage ont fait de l’Internet le berceau du commerce en ligne et donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux, comme Amazon (Niemeier et coll., 2013), ainsi qu’aux plateformes permettant aux gens d’exprimer leurs points de vue à tout un chacun. Qui plus est, d’importants mouvements sociaux et même des révolutions politiques se jouent désormais en ligne.

Si la neutralité et l’ouverture semblent utopiques, il se joue en réalité une lutte constante avec des intérêts puissants qui veulent contrôler Internet et censurer son contenu. De nombreux pays, notamment les États-Unis, remettent maintenant en question le concept de neutralité de l’Internet (voir « Fight: The Wired Guide to Net Neutrality » – Le combat pour la neutralité de l’Internet). Les gouvernements de chaque pays exercent différents degrés de censure du contenu. La plupart des pays démocratiques ne pratiquent qu’une censure modérée, mais d’autres pays vont jusqu’à limiter l’accès à l’actualité et empêcher les discussions entre citoyens (Murdoch et Roberts, 2013). La censure de l’Internet survient également en réaction ou en prévision d’événements tels que des élections, des manifestations et des émeutes.

Étude de cas : Le rôle des réseaux sociaux dans la révolution tunisienne

Le 17 décembre 2010, des manifestations ont éclaté en Tunisie. Quelques semaines plus tôt, le site Web WikiLeaks avait rendu publics au monde entier des renseignements classifiés provenant des services diplomatiques américains, affirmant qu’il s’agissait du plus grand ensemble de documents confidentiels rendus publics dans l’histoire (WikiLeaks, 2011, par. 1). Les documents publiés en ligne contenaient des preuves de corruption du gouvernement tunisien de Zine al-Abidine Ben Ali, alors au pouvoir depuis 1987. Ce jour-là, l’acte désespéré d’un vendeur de fruits au chômage a été l’étincelle qu’il fallait pour que le peuple tunisien en ait finalement assez de la corruption, du taux de chômage élevé et du manque de liberté politique, comme la liberté d’expression (Anderson, 2011). L’Internet a joué un rôle important dans l’organisation des protestations et des manifestations qui ont suivi, ainsi que dans la diffusion des nouvelles et des images au reste du monde. Les journalistes et les civils sur le terrain ont utilisé Twitter pour documenter la situation en direct. Les manifestants ont utilisé Twitter et Facebook pour fixer les heures et les lieux des manifestations, ainsi que pour s’envoyer des mises en garde sur les déplacements des militaires et des policiers en vue de se protéger les uns les autres (Anderson, 2011).

Peu après le début des manifestations, le gouvernement a redoublé d’efforts dans ses tentatives de contrôler l’Internet, d’abord par des mesures simples comme bloquer des sites, puis la situation a rapidement pris une tournure plus sinistre. L’Agence tunisienne d’Internet a commencé à recueillir les mots de passe et les noms d’utilisateur de blogueurs, journalistes, activistes politiques et manifestants en injectant du JavaScript caché dans les pages de connexion de nombreux sites populaires tels que Facebook (O’Brien, 2011). Les agents se sont ensuite connectés à ces comptes en utilisant les identifiants volés pour supprimer les groupes, pages et comptes Facebook des manifestants, puis pour les arrêter et les emprisonner (O’Brien, 2011). Les manifestants ont malgré tout eu le dessus et 28 jours plus tard, soit le 11 janvier 2011, Ben Ali s’est enfui en Arabie saoudite. La victoire des révolutionnaires en Tunisie a inspiré ce qui allait être connu sous le nom de « Printemps arabe », une vague révolutionnaire de manifestations violentes autant que non violentes, de protestations, d’émeutes, de coups d’État, d’interventions étrangères et de guerres civiles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Pour la première fois dans l’histoire, les réseaux sociaux et l’Internet ont joué un rôle clé dans un soulèvement.

Questions

- Marshall McLuhan (1967) a dit que même si la révolution de l’imprimerie a mené à une certaine uniformité nationale et au centralisme gouvernemental, elle a aussi donné lieu à l’individualisme et permis l’opposition au gouvernement en tant que tel (p. 235). En quoi les réseaux sociaux ont-ils permis l’opposition au gouvernement, tout en facilitant la centralisation gouvernementale?

Conclusion : Devenir un citoyen numérique dans le nouveau monde

Nous vivons une époque révolutionnaire dans les méthodes de communication. Internet nous permet d’échanger des données et de diffuser nos créations en plus de servir de plateforme pour les médias de grande diffusion, de donner la chance aux voix marginales de s’exprimer et de créer un espace où nous pouvons participer aux communautés de notre choix (Mossberger, Tolbert et McNeal, 2008). Cependant, nous devons nous informer en tant que citoyens avant d’utiliser ces nouveaux moyens de communication.

Les prochains chapitres décortiquent comment vous comporter en tant que citoyen numérique sur Internet, c’est-à-dire comment rester critique à l’égard de ce que consultez et réfléchir attentivement à votre comportement en ligne. En tant qu’utilisateurs connectés, nous devons garder à l’esprit que si le partage de vidéos, d’images et de mèmes peut procurer une satisfaction immédiate, utiliser les réseaux sociaux sans exercer notre esprit critique peut en revanche conduire à de mauvaises décisions et à des conséquences qui changent le cours d’une vie (Alvermann, 2017).

Références

Alvermann, D. E. « Social media texts and critical inquiry in post-factual era », Journal of Adolescent & Adult Literacy,vol. 63, no 3, 2017. doi: 10.1002/jaal.694

Anderson, N. « Tweeting tyrants out of Tunisia: Global internet at its best », Ars Technica, 14 janvier 2011. https://www.wired.com/2011/01/tunisia/

Christensen, C. M. The innovator’s dilemma: The revolutionary book that will change the way you do business, New York, NY : HarperCollins, 2003.

Clanchy, M. T. « Parchment and paper: Manuscript culture 1100–1500 », dans S. Eliot er J. Rose (éds.), A companion to the history of the book, Oxford, Royaume-Uni : Blackwell Publishing, 2007, p. 194-206.

Culkin, J. M. « A schoolman’s guide to Marshall McLuhan », The Saturday Review, 18 mars 1967, pp.51-53, 70-72. http://www.unz.org/Pub/SaturdayRev-1967mar18-00051

Devlin, K. « How Islam kick started science », The Guardian, 5 septembre 2002. https://www.theguardian.com/science/2002/sep/05/research.science2

Eliot, S. et Rose, J. Introduction, dans S. Eliot et J. Rose (éds.), A Companion to the history of the book, Oxford, Royaume-Uni : Blackwell Publishing, 2007, p. 1-6.

Framework for information literacy for higher education, Chicago : Association of College & Research Libraries, 2015. http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

Graff, H. J. The legacies of literacy: Continuities and contradictions in western culture and society, Bloomington, IN : Indiana University Press, 1987.

Halavais, A. M. C. Search engine society, Cambridge, UK; Malden, MA : Polity, 2009.

Internet Society. About the internet (s.d). https://www.internetsociety.org/internet/how-it-works/

Union internationale des télécommunications. ICT facts and figures 2017. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf

Union internationale des télécommunications. ICT facts and figures 2017. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf

Leiner, B. M., Cerf, V. D., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., Postel, J., Roberts, L. G., Wolff, S. S. Brief history of the internet, Internet Society, 1997. https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/ISOC-History-of-the-Internet_1997.pdf

McLuhan, M. The Gutenberg galaxy: The making of typographic man, New York, NY : New American Library, 1969.

Mossberger, K., Toblert, C. J. et McNeal, R. S. Digital citizenship: The internet, society, and participation. Cambridge, MA : MIT Press, 2008.

Murdoch, S. et Roberts, H. « Introduction to: Internet censorship and control », SSRN, 22 mai 2013. doi : 10.2139/ssrn.2268587

Naughton, J. From Gutenberg to Zuckerberg: Disruptive innovation in the age of the internet, New York, NY : Quercus, 2014.

Nicholas, G. « When scientists “discover” what indigenous people have known for centuries », Smithsonian, 21 février 2018. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-science-takes-so-long-catch-up-traditional-knowledge-180968216/

Niemeier, S., Zocchi, A. et Catena, M. Reshaping retail : Why technology is transforming the industry and how to win in the new consumer driven world, Chichester, UK : John Wiley & Sons, 2013.

Noah, T. « How the New York Times screwed Martin Luther King Jr. », The New Republic, 9 janvier 2013. https://newrepublic.com/article/111733/how-new-york-times-screwed-martin-luther-king-jr

O’Brien, D. « Tunisia invades, censors Facebook, other accounts », Committee to Protect Journalists, 5 janvier 2011. https://cpj.org/blog/2011/01/tunisia-invades-censors-facebook-other-accounts.php

Palermo, E. « Who invented the printing press? », Live Science, 25 février 2014. https://www.livescience.com/43639-who-invented-the-printing-press.html

Postman, N. The disappearance of childhood, New York, NY : Vintage Books, 1994.

Treadwell, D. « Journalists discuss coverage of movement: Media role in civil rights era reviewed », Los Angeles Times, 5 avril 1987. http://articles.latimes.com/1987-04-05/news/mn-380_1_civil-rights-movement

Vansina, J. Oral tradition as history, Madison, WI : Presses de l’Université du Wisconsin, 1985.

Wike, R. « Broad support for internet freedom around world », Pew Research Centre, 23 février 2016. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/23/broad-support-for-internet-freedom-around-the-world/

Wikileaks. « Press release: Secret US embassy cables », 28 novembre 2010. https://wikileaks.org/Press-Release-Secret-US-Embassy.html

Attribution des éléments visuels

- Image d’en-tête du chapitre 2 © Julius Drost