4 Chapitre 4 : Approches critiques de la littératie numérique

Maha Bali et Cheryl Brown

Vue d’ensemble

Il est probable que beaucoup d’entre vous utilisent Internet tous les jours, mais c’est parfois tellement seconde nature qu’ils ne prennent pas le temps de réfléchir à ce qui se cache derrière ces informations. Dans ce chapitre, nous vous aidons à réfléchir au sujet de l’équité en ligne et des principaux contributeurs à l’information que nous lisons. Nous examinons qui est représenté ou pas dans l’espace numérique et comment les plateformes que nous utilisons tous les jours favorisent des idées préconçues et des points de vue particuliers. Nous vous proposons des stratégies et des outils pour mieux comprendre les plateformes que vous utilisez et l’information que vous lisez. Nous mettons également l’accent sur certains des aspects négatifs et positifs des médias sociaux qui limitent ou facilitent l’expression de différentes personnes.

Thèmes du chapitre

- Introduction

- Réflexion au sujet du contexte

- Développement de l’esprit critique

- Les voix : Qui est représenté dans l’espace numérique et qui ne l’est pas?

- Littératie numérique essentielle : Plateformes numériques

- Se questionner au sujet des plateformes numériques

- Se positionner en ligne

Objectifs d’apprentissage

À la fin du chapitre, vous devriez être en mesure de faire ce qui suit :

- Développer une conscience critique des contextes en ligne.

- Évaluer le contenu en ligne.

- Développer des compétences en matière de questionnement critique.

- Comprendre comment certaines personnes ou certains groupes peuvent être marginalisés en ligne.

- Reconnaître les problèmes d’accès aux sources d’information.

- Comprendre le biais des plateformes numériques.

- Réfléchir à la positionnalité et au privilège de l’information.

- Développer une meilleure conscience de ses biais.

Introduction

L’un des éléments les plus importants de la vie en ligne est la capacité d’évaluer l’origine des contenus et de leurs auteurs de façon critique. Vous devez être en mesure de poser des questions qui vous permettront de mieux comprendre le contexte. Dans le chapitre 2, vous avez exploré l’histoire de la littératie et appris quelles personnes ont traditionnellement eu la possibilité d’apprendre à lire et à écrire. Bien que la technologie numérique et Internet en particulier aient, dans une certaine mesure, amélioré l’accès à l’information, celui-ci reste inéquitable.

Il existe un vieil adage : « Savoir, c’est pouvoir » (Il est si ancien que personne n’en connaît vraiment l’origine.) Dans de nombreuses cultures, le savoir était autrefois très bien gardé par les anciens ou les experts. Il est possible qu’il ait été conservé dans des bibliothèques, comme celle d’Alexandrie, où seules des personnes privilégiées, comme les dirigeants et les scribes, pouvaient y avoir accès.

La technologie a contribué à démocratiser la propriété et l’accès à l’information. C’est si vrai que certains pensent qu’Internet a rapproché notre communauté mondiale, c’est-à-dire qu’il a permis aux gens d’accéder à l’information et de communiquer avec le monde, peu importe la distance. Cependant, il a aussi contribué à la fragmentation de la société en devenant un lieu de conflits, de désaccords et de nouvelles formes d’exclusion.

Réflexion au sujet du contexte

Dans les sections suivantes, vous apprendrez quelques stratégies et habitudes qui vous aideront à jeter un regard critique sur tout ce que vous trouvez en ligne. Cependant, habituellement, nous ne vérifions pas toutes les informations que nous trouvons en ligne. Gardez donc à l’esprit que la connaissance du contexte peut vous inciter à creuser davantage.

Activité 4.1 : Démontrer le contexte

Imaginez que quelqu’un vous demande de regarder une vidéo du président américain Donald Trump, debout près d’un mur de la Maison-Blanche, près de l’image ci-dessus, en train de dire ce qui suit à David Muir, de la chaîne ABC : « Mais lorsque vous regardez cette immense mer d’amour – c’est ce que j’appelle une mer d’amour – c’est vraiment particulier que toutes ces personnes soient venues ici de partout au pays, peut-être du monde, mais de partout au pays. C’est difficile pour eux d’arriver jusqu’ici ».

- Si votre professeur vous montrait cette vidéo, y croiriez-vous?

- Si vous receviez cette vidéo sur les médias sociaux (Facebook, WhatsApp, etc.), penseriez-vous qu’elle est réelle?

- Qu’est-ce qui vous fait douter de l’authenticité de la scène?

- Comment vérifieriez-vous son authenticité?

- Avant de lire le texte ci-dessous, essayez de vérifier l’authenticité de la vidéo ci-dessus et notez les étapes que vous avez suivies pour y parvenir.

La particularité de cette vidéo, c’est qu’il faut bien comprendre son contexte pour se méfier de son authenticité : Il faut savoir que la photo que Trump pointe du doigt est celle de la musulmane Kaaba à La Mecque, en Arabie saoudite, et qu’il s’agit d’une photo de musulmans en pèlerinage. Vous devez vous rappeler que Trump, à plusieurs reprises, a utilisé une rhétorique négative à l’encontre de l’Islam et des musulmans, et que parler d’une « mer d’amour » ne correspond pas à ses habitudes. Quelqu’un qui ne connaît pas ce contexte ne vérifiera peut-être pas l’authenticité de la vidéo, tandis que quelqu’un qui le connaît peut croire ce qu’il voit parce qu’il n’est pas sceptique habituellement ou qu’il ne sait pas comment vérifier le matériel audiovisuel.

Après avoir vérifié l’authenticité de la vidéo ci-dessus, consultez cet article de blogue pour voir la vidéo complète.

L’un des pièges de la pensée critique est que nous sommes parfois contraints de confirmer nos propres biais. Le biais de confirmation est la tendance à rechercher et à interpréter sélectivement les informations de manière à confirmer ses propres croyances et idées préexistantes. Autrement dit, vous interprétez les nouvelles informations de manière à les rendre conformes à vos croyances existantes et, si elles ne peuvent pas être interprétées ainsi, vous choisissez de les ignorer ou de les qualifier d’exceptions (Aryasomayajula, 2017).

L’information et la connaissance jouent un rôle important dans le soutien et le maintien des structures de pouvoir du monde moderne. Nous devons être conscients que ce n’est pas parce que l’information est disponible et accessible qu’elle est équitable et impartiale. En principe, les gens peuvent faire entendre leur voix s’ils ont les ressources pour accéder à Internet. Cependant, en réalité, la grande majorité des utilisateurs d’Internet ne sont pas vraiment en mesure de se faire entendre et leurs préoccupations ne reçoivent que peu d’attention. Il est peut-être plus juste de dire qu’Internet offre aux gens ordinaires un potentiel de pouvoir. Quoi qu’il en soit, il est plus probable qu’il serve à des fins spécifiques à ceux qui détiennent déjà du pouvoir symbolique, politique ou social.

Activité 4.2 : Équité et partialité

Regardez cette vidéo de Binna Kandola sur le biais de diffusion et essayez quelques tests d’association implicite pour découvrir certains de vos propres biais cachés. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi certains contenus en ligne contiennent des informations erronées :

- L’ignorance : parfois, les gens se trompent ou font des erreurs sans malice ni arrière-pensée (involontaire).

- Le désir de présenter un point de vue unilatéral basé sur des croyances (religieuses, politiques, culturelles).

- Le désir de promouvoir un message qui soutient un gain commercial (publicité, biais commercial).

- Diffusion délibérée de propagande par une organisation ou un groupe dirigeant (généralement politique).

- Perspectives limitées (voix manquantes) :

- Qui est représenté dans l’espace numérique et qui ne l’est pas?

- Qui peut participer?

- Qui a accès à l’information existante?

- Même lorsque plusieurs points de vue se côtoient, quelles voix font autorité? Qui fixe la norme de ce qui est considéré comme crédible?

Développer son esprit critique

Il n’est pas toujours facile de déterminer l’expertise, l’autorité et la fiabilité d’une source. Mike Caulfield, dans son livre Web Literacy for Student Fact-Checkers (2017), propose un schéma utile de vérification des faits. Si vous doutez d’une information trouvée en ligne :

- Vérifiez si quelqu’un a déjà confirmé les faits ou fourni une synthèse de la recherche.

- Remontez à la source : La plupart des contenus Web ne sont pas originaux. Consultez la source pour vous assurer de la fiabilité de l’information.

- Lire latéralement : Une fois que vous avez trouvé la source d’une affirmation, lisez ce que d’autres ont dit à propos de la source (publication, auteur, etc.). La vérité est dans le réseau.

- Revenez au début : Si vous vous perdez, si vous vous retrouvez dans une impasse ou si vous vous enfoncez dans la confusion, prenez du recul et recommencez avec les connaissances que vous avez acquises. Il est probable que vous emprunterez un chemin plus éclairé, que vous chercherez des termes différents et que vous déciderez de suivre des chemins plus judicieux.

Activité 4.3 : Exercer son esprit critique

Quel est l’objectif d’un site Web ? Est-ce de fournir des informations? De vous vendre quelque chose? De diffuser des idées? Explorez les trois sites Web suivants, qui traitent de différents aspects de la littératie numérique, pour découvrir qui est le propriétaire ou le producteur du contenu :

- « Developing Digital Literacy Skills » (développer des compétences en littératie numérique)

- « Critical Digital Literacy: Ten Key Readings for Our Distrustful Media Age » (littératie numérique critique : dix lectures clés pour notre époque de méfiance à l’égard des médias)

- « Digital Literacy » (littératie numérique)

N’oubliez pas :

- Il y a souvent une page intitulée « À propos » ou « À propos de nous » qui devrait vous donner quelques indices sur l’intention des auteurs et le contenu.

- Il est fréquent qu’un lien vers une page de conditions générales mette en évidence les aspects juridiques de la propriété et de l’utilisation du contenu.

- Il peut y avoir une page de témoignages ou d’avis qui vous indique ce que d’autres personnes pensent des services ou du contenu.

- Il peut y avoir une page d’aide ou de soutien pour vous permettre de tirer le meilleur parti du site.

- S’il y a un panier en haut de la page ou une page intitulée « Prix », il se peut que le site essaie de vous vendre quelque chose.

- Les pages de contact indiquent souvent l’adresse ou l’emplacement du producteur sur une carte.

Vérifier l’autorité de l’auteur ou du producteur :

- Tentez de trouver l’auteur. S’agit-il d’une personne ou d’une organisation?

- L’auteur est-il un expert reconnu dans le domaine? Est-il affilié ou lié à une organisation? Si c’est le cas, l’organisation est-elle crédible?

- L’organisation ou l’organisme qui produit l’information est-il digne de confiance?

- L’auteur fournit-il ses sources d’information? Pouvez-vous vérifier ces sources d’origine?

- Pouvez-vous communiquer avec l’auteur ou l’organisation pour obtenir des précisions sur le contenu?

Examinez le contenu :

- Quelle est l’ancienneté de l’information ou du contenu? L’information est-elle à jour? La source (site Web) est-elle régulièrement mise à jour? Doit-elle l’être?

- Pouvez-vous dire pourquoi le contenu a été publié? Les objectifs de l’éditeur sont-ils clairement énoncés?

- Le contenu est-il factuel ou contient-il des opinions? Le contenu est-il biaisé d’une manière ou d’une autre?

- Le contenu fournit-il des liens ou des informations vers d’autres sites? Font-ils autorité? Présentent-ils d’autres points de vue ou d’autres informations?

- Pouvez-vous vérifier l’exactitude du contenu par rapport à d’autres sources?

- Le site essaie-t-il de vous inciter à vous enregistrer ou à vous inscrire pour recevoir d’autres contenus par courriel?

- Le site Web contient-il de la publicité? (La publicité pourrait influencer le contenu.)

Questions adaptées de McGill (2017) et Caulfield (2017), CC-BY-SA.

Activité 4.4 : Repérer le faux

Utilisez les points des listes à puces de l’activité 4.3 : Exercer votre esprit critique pour savoir si vous pouvez réaliser les activités suivantes.

- L’un des sites Web ci-dessous est un faux, voyez si vous pouvez le repérer :

- Site Web A : Fangtooth

- Site Web B : Warty Frogfish

- Site Web C : Tree Octopus

- Combien de temps vous a-t-il fallu pour repérer le faux? Comment avez-vous su qu’il était faux? Avez-vous effectué des contrôles sur d’autres sites pour vérifier les informations qu’ils contiennent? Le faux site Web contient-il des liens vers des informations véridiques? [Voir la réponse à la fin de cette activité] :

- Les oiseaux peuvent-ils déclencher intentionnellement des incendies? Essayez de vérifier l’affirmation.

- L’article « Australian Birds Have Weaponized Fire » (des oiseaux australiens mettent le feu) provient-il d’une source fiable? Le National Post est-il digne de confiance?

- Retournez à l’article du National Post et repérez le lien vers l’étude scientifique originale. S’agit-il d’une revue réputée? Que pouvez-vous en déduire? Qu’en est-il des auteurs de l’étude? Ont-ils l’expertise nécessaire?

- Comparez ce que dit le journal à la source d’information. Les faits relatés dans le reportage sont-ils exacts? Y a-t-il des éléments du travail que le reportage ne mentionne pas? Vos résultats vous surprennent-ils?

Réponse : C) The Tree Octopus est faux.

Activité adaptée de Caulfield (2018), CC-BY

Poser des questions critiques

Poser des questions est toujours une bonne idée. Ainsi, vous apprendrez et penserez mieux. Le questionnement critique consiste à approfondir le questionnement, à ne pas se contenter de demander qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment et à poser des questions plus descriptives telles que « Qui en bénéficie? » « Qu’est-ce qui nuit à l’action? » « Pourquoi en est-il ainsi depuis si longtemps? » ou « Comment pouvons-nous améliorer la situation pour nous? ».

Pour des questions plus descriptives, voir le « Ultimate Cheatsheet for Critical Thinking » (parfait aide-mémoire de la pensée critique) de la Global Digital Citizen Foundation.

L’esprit critique ne consiste pas seulement à être sceptique. Selon la Global Digital Citizen Foundation, la pensée critique est « une pensée claire, rationnelle, logique et indépendante ». Il s’agit de « pratiquer la communication et la résolution de problèmes en pleine conscience, sans biais ni tendance égocentrique » Il existe également des approches féministes de la pensée critique qui incluent l’empathie et la contextualité, et qui tentent d’adopter le point de vue et le cadre de référence de l’« autre » tout en s’abstenant de le juger (Thayer-Bacon; Belenkey et coll.).

Activité 4.5 : Poser des questions critiques

Voici deux articles de presse sur la littératie numérique

- « Digital Literacy Is ‘Hot’ but Not Important » (la littératie numérique est « en vogue », mais pas importante)

- « Digital Literacy ‘as Important as Reading and Writing’ » (la littératie numérique est « aussi importante que la lecture et l’écriture »)

Utilisez certains des questionnements critiques de la feuille de contrôle de Global Citizen pour vous entraîner à la recherche critique. Posez des questions sur ces articles et essayez d’amener votre enquête et votre réflexion à un niveau critique.

Les voix : Qui est représenté dans l’espace numérique et qui ne l’est pas?

L’Internet a permis aux gens de transcender la géographie et les frontières politiques en interagissant avec des informations et des communautés du monde entier. La notion de citoyenneté mondiale a pris un nouveau sens dans les contextes éducatifs, en tant que vision du monde ou ensemble de valeurs préparant les étudiants à une société globale ou mondiale. Il s’agit de reconnaître que votre pays ou votre lieu de résidence n’est qu’une partie du monde et que vous faites partie d’une société mondiale.

En tant qu’étudiant et citoyen du monde, il est important que vous soyez conscient de vous-même et de votre place dans le monde, ainsi que de la place des autres dans le monde, afin de commencer à prendre conscience des perspectives d’autrui. Un outil comme Gapminder, une ressource à but non lucratif de données et de statistiques mondiales, peut vous aider. Gapminder permet aux élèves et aux enseignants d’examiner le monde d’un point de vue social, économique et environnemental. Il part du principe qu’en ayant une vision du monde basée sur des données, on peut « combattre les mythes les plus dévastateurs en construisant une vision du monde basée sur des faits que tout le monde comprend ». Il est décrit par l’Association géographique du Royaume-Uni comme une « ressource inestimable pour donner un sens à des concepts contestés tels que le développement inégal, l’inégalité et le changement ». Il est d’autant plus utile que les services de médias sociaux commerciaux et les moteurs de recherche ont contribué à la diffusion de fausses informations.

Aussi utile que puisse être Gapminder en tant que ressource en ligne, avec tant de données et tant de visualisations, nous devons toujours nous interroger sur les sources de données, sur la manière dont les ensembles de données ont été choisis, sur les biais des approches méthodologiques utilisées dans ce style de modélisation statistique, etc. Autrement dit, aucune donnée ou information n’est neutre et ne constitue un « simple fait »; les données et les informations sont plutôt des « faits choisis » qui peuvent suggérer une certaine image d’une situation. Gapminder est un outil utile. Mais ce n’est pas le seul que vous devez utiliser.

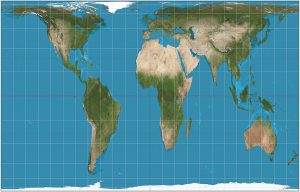

Activité 4.6 : Évaluer les représentations graphiques du monde

L’objectif de cette activité est de vous donner une idée et une opinion sur la représentation visuelle du monde et de vous montrer que celle-ci est une forme altérée de la réalité. Pensez à votre situation géographique. Dans quelle mesure les visualisations courantes du monde (par exemple, les cartes) ont-elles influencé vos convictions quant à votre lieu d’origine par rapport à d’autres pays?

Vous trouverez ci-dessous deux versions de la carte du monde, la projection de Mercator et la projection de Gall-Peter.

- Quelles différences de perspective ces deux projections révèlent-elles?

- Choisissez l’une de ces ressources en ligne pour vous aider à réfléchir aux différences :

- Voyez ce que vous pouvez trouver sur d’autres cartes, telles que la projection de Fuller et la projection quinconciale de Peirce :

- Pouvez-vous trouver des cartes du monde plus anciennes (par exemple, de l’époque antique, prémoderne ou médiévale)? Comment « nous » représentions-nous dans le passé? Qui est responsable de cette représentation du « nous »?

L’objectif de cette activité est de vous aider à évaluer les différentes façons dont les représentations de lieux et d’endroits particuliers dans le système mondial sont produites. Quelles sont les répercussions de ces différentes manières de se représenter et de représenter les autres sur nos propres biais?

La carte de Mercator est la carte la plus populaire; elle est utilisée par Google, Wikipédia, l’ONU et dans de nombreuses autres représentations populaires du monde. Cependant, elle fausse la perception de la taille des continents en s’écartant de la taille réelle de leur masse terrestre et en rendant l’Amérique du Nord et le Groenland plus grands que l’Afrique, par exemple. Qu’est-ce que cette vision signifie pour notre capacité à définir et à comprendre l’importance, la domination et les relations géopolitiques, en particulier à la lumière des configurations de pouvoir historiques entre les pays en développement (pour la plupart minimisés, marginalisés, dans la projection de Mercator)?

Littératie numérique essentielle : Plateformes numériques

Jusqu’à présent, dans ce chapitre, nous nous sommes principalement concentrés sur le développement d’une approche critique des informations que nous trouvons en ligne. La section suivante introduit un nouvel axe : le maintien d’une perspective critique sur les plateformes numériques que nous utilisons tous les jours, par exemple Google et Facebook. Il est important de reconnaître comment les plateformes numériques peuvent servir à la citoyenneté numérique et à l’activisme. Il est également important de reconnaître que toutes les personnes dans le monde n’ont pas le même accès à ces plateformes, et que certaines personnes prennent plus de risques que d’autres en les utilisant.

Sur les biais de Google et de Wikipédia

Google et Wikipédia sont deux des premières sources que beaucoup d’entre nous consultent lorsqu’ils cherchent de l’information.

- Allez sur Google Images et cherchez le terme « professeur ». Que remarquez-vous dans les résultats de la recherche? Les résultats ont-ils des points communs?

- Cherchez maintenant des images d’« Égypte » et comparez ce que vous trouvez avec ce qui se passe lorsque vous cherchez des images du « Caire ». Que remarquez-vous à propos de la différence entre les résultats de la recherche?

Vous constaterez peut-être que la plupart des résultats pour « Égypte » montrent des monuments historiques datant de l’époque des pharaons, tels que les pyramides et le Sphinx, tandis que de nombreux résultats pour « Le Caire » montrent la ville actuelle avec ses bâtiments et ses ponts modernes. La première renforce les stéréotypes sur l’Égypte comme un endroit où les gens vivent dans le désert et se promènent à dos de chameau, et passe sous silence l’Égypte d’aujourd’hui au profit d’images historiques célèbres.

Biais dans les algorithmes de recherche

Comme vous le verrez au chapitre 5, les algorithmes de recherche ne sont pas « neutres ». L’algorithme de Google dépend spécifiquement des indices de popularité, ce qui signifie que les premiers résultats de recherche qu’il affiche sont biaisés. En effet, non seulement les contenus produits par des personnes marginales ou représentant des points de vue marginaux peuvent être moins visibles, mais « la position d’un contenu dans les résultats des moteurs de recherche est également liée au montant et à l’optimisation en jeu ». Plus alarmant encore, Zeynep Tufecki a rapporté que l’algorithme de recommandation de YouTube, qui appartient à Google et permet de gagner de l’argent, montre aux utilisateurs des contenus de plus en plus incendiaires parce qu’ils restent ainsi plus longtemps sur le site et sont donc exposés à davantage de publicités.

Les biais du contenu et de l’édition de Wikipédia

Wikipédia est souvent célébrée comme un espace numérique démocratique, une encyclopédie d’informations provenant de la foule qui peut être éditée par n’importe qui dans le monde. La crédibilité de l’information sur Wikipédia est aujourd’hui considérée comme un problème moins important que lors de la création du site, car les éditeurs vérifient fréquemment les pages et signalent les domaines qui nécessitent des citations supplémentaires, supprimant occasionnellement les informations qui ne sont pas étayées par des sources crédibles. Des recherches ont montré que ces articles fréquemment édités sur Wikipédia sont susceptibles d’être aussi exacts et neutres que ceux de l’Encyclopédie Britannica.

- Les biais des normes de contenu de Wikipédia : Tout le monde peut contribuer à la rédaction d’articles et apporter des modifications à Wikipédia, mais il faut respecter les normes établies par l’organisation. Si certaines de ces normes permettent d’éliminer les biais, par exemple en garantissant que les internautes ne créent pas d’entrées biographiques pour eux-mêmes ou leurs amis, d’autres, telles que l’exigence que le contenu doive provenir de documents déjà publiés, signifient que les pages concernant des personnes marginalisées pour lesquelles il n’existe pas beaucoup d’informations sur le Web sont moins souvent retenues. L’exigence selon laquelle tous les faits doivent être cités par une source « crédible » et « vérifiable » a également une incidence sur le contenu disponible dans les différentes langues. Si vous écrivez un article pour Wikipédia dans votre langue maternelle et que vous ne trouvez pas de référence crédible à citer, vous devrez peut-être recourir à une référence dans une autre langue. Toutefois, il faut que de telles références existent ou vous soient accessibles.

- Différences dans le contenu de Wikipédia selon la langue et la région : Un exemple notable est la comparaison entre les pages anglaises et arabes de Wikipédia sur la guerre israélo-arabe d’octobre 1973. Si les deux articles reprennent pour l’essentiel les mêmes faits, la version arabe indique que l’Égypte a gagné cette guerre, tandis que la version anglaise parle d’une victoire de l’armée israélienne. Les articles de Wikipédia n’équilibrent pas ces perspectives dans les deux langues : chaque version de Wikipédia raconte une version différente de l’histoire. Les deux articles citent leurs sources, ce qui montre que l’histoire est racontée du point de vue de l’auteur. Il existe plus d’une version de l’histoire, mais ce qui importe ici, c’est de clarifier comment la sagesse de la foule ne garantit pas la coexistence des différentes versions dans un même article de Wikipédia.

Des études telles que celle de Reagle et Rhue sur les biais genrés dans Wikipédia par rapport à Britannica (2011) mettent en évidence la façon dont Wikipédia reproduit les biais genrés, raciaux et autres. Les biais genrés dans Wikipédia ont fait l’objet d’une couverture importante (voir « Wikipedia’s Hostility To Women » [hostilité de Wikipedia envers les femmes] dans The Atlantic, le 21 octobre 2015). Wikipédia a son propre article sur les biais genrés dans Wikipédia, qui commence par montrer qu’en 2011, 90 % des rédacteurs bénévoles de Wikipédia étaient des hommes.

Le déséquilibre entre les genres sur Wikipédia est généralement relevé par le nombre d’articles sur les femmes par rapport au nombre d’articles sur les hommes, ainsi que par la longueur des articles sur les femmes ou les sujets d’intérêt féminin par rapport à la longueur des articles sur les hommes et les sujets d’intérêt masculin. Il est également important de noter que dans le cas de sujets controversés (par exemple, GamerGate) qui touchent une sensibilité au genre, le nombre et la force des rédacteurs masculins ont souvent pour conséquence que c’est un point de vue masculin qui est diffusé sur Wikipédia, plutôt qu’un point de vue équilibré par l’inclusion de points de vue féminins. Au-delà des chiffres, il existe des preuves de harcèlement à l’encontre de certaines rédactrices, de déséquilibre entre les genres et d’hostilité à l’égard des femmes, et même si Wikipédia a lancé plusieurs projets pour tenter de remédier au déséquilibre entre les genres et d’accroître la contribution des femmes à Wikipédia, plusieurs d’entre eux n’ont pas été couronnés de succès.

Activité 4.8 : Comparaison des pages de Wikipédia

Si vous êtes bilingue ou multilingue, ouvrez deux pages Wikipédia, dans deux langues différentes, sur le même sujet historique, politique ou potentiellement controversé :

- Consultez la page Wikipédia consacrée à ce sujet dans chaque langue.

- Les pages sont-elles des traductions directes ou racontent-elles des histoires différentes?

Si vous n’êtes pas bilingue ou multilingue, essayez d’utiliser Google Traduction pour voir si les traductions de Wikipédia sur le même sujet sont identiques ou différentes (parfois, le simple fait de regarder la longueur est une indication). Google Traduction n’est pas précis à 100 %, mais il est relativement bon pour les traductions entre l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol (bien sûr, ce sont les langues occidentales dominantes, mais ce sont aussi celles qui sont plus faciles à traduire de l’anglais que, par exemple, le chinois ou l’arabe).

Se questionner au sujet des plateformes numériques

Si beaucoup d’entre nous aiment les plateformes gratuites telles que Facebook, Twitter, Instagram et bien d’autres, nous devons également être conscients qu’il s’agit de fournisseurs commerciaux, avec des intentions lucratives, qui souvent ne se soucient pas des intérêts de leurs utilisateurs et peuvent faire des choix éthiques discutables.

Activité 4.9 : Critiquer des plateformes numériques

Regardez cette vidéo de Chris Gilliard sur le capitalisme de plateforme.

À la fin 2017, Chris Gilliard pose la question suivante dans un gazouillis :

Quelle est la chose la plus absurde ou invasive que les plateformes technologiques font ou ont faite, qui semble inventée, mais qui est en fait vraie?

– Should old surveillance be forgot (@hypervisible) (Faut-il oublier l’ancienne surveillance?) 29 décembre 2017.

Essayez de répondre à cette question avant de lire les réponses.

Si vous revenez au gazouillis de Chris, vous trouverez plusieurs liens vers des rapports sur des actes scandaleux et éthiquement problématiques des plateformes technologiques. En voici quelques exemples :

- Facebook used their algorithm to selectively manage people’s timelines and manipulate their emotions and moods (Facebook a utilisé son algorithme pour gérer de manière sélective la chronologie des personnes et manipuler leurs émotions et leurs humeurs).

- An unsubscribe service sold user emails to Uber (Un service de désabonnement a vendu les courriels des utilisateurs à Uber).

Vous souvenez-vous d’un cas où une plateforme numérique a commis un acte invasif ou contraire à l’éthique? En quoi était-ce important pour vous? De quelle manière la plateforme a-t-elle porté atteinte aux droits de groupes ou d’individus? Quelle est la pire situation qui soit arrivée à vous ou à quelqu’un que vous connaissez? Quelle est, selon vous, la pire menace que représentent les plateformes technologiques?

Activité 4.10 : Examiner les conditions et les politiques de confidentialité

Avez-vous déjà lu les conditions ou les politiques de confidentialité des plateformes que vous utilisez? Certaines sont extrêmement longues et pratiquement illisibles, mais d’autres sont beaucoup plus simples.

Choisissez deux des plateformes que vous utilisez souvent et comparez leurs conditions d’utilisation ou leurs politiques de confidentialité.

- Qu’avez-vous appris?

- En utilisant la plateforme, prenez-vous des risques dont vous n’étiez pas conscient auparavant?

- Pouvez-vous déterminer, par exemple, si vous conservez les droits d’auteur du matériel que vous publiez sur l’une de ces plateformes? (Squires, D.)

Activité 4.11 : Surveillance et sécurité en ligne

Lisez cet article qui raconte comment la mauvaise traduction de la publication d’un Palestinien par Facebook a mené à son arrestation.

- Pourquoi est-ce arrivé à votre avis?

- Devant cette situation, quelles questions faut-il se poser au sujet des détenteurs du pouvoir des plateformes numériques?

- Qu’est-ce que cet incident nous apprend sur le fonctionnement des plateformes numériques et sur leurs priorités?

- Quels types de questions soulève-t-il sur la surveillance et la protection de la vie privée en ligne?

- Quels types de biais révèlent-ils?

- Quel est le lien avec les questions de race et de profilage racial en ligne et hors ligne? Une publication similaire sur Facebook par une personne plus privilégiée aurait-elle suscité le même type de réaction?

Activité 4.12 : Réflexion sur l’activisme numérique

Lisez l’article suivant : « How Young Activists Deploy Digital Tools for Social Change » (Comment les jeunes activistes déploient-ils des outils numériques pour le changement social?)

Notez que Nabela Noor, une jeune Américaine musulmane, s’est fait connaître sur YouTube en réalisant des vidéos non militantes sur le maquillage. Cependant, les discours islamophobes entourant l’élection de Trump l’ont incitée à réagir par YouTube. Ainsi, les médias sociaux ont permis à Noor de s’exprimer dans un espace où les jeunes musulmans n’étaient pas entendus dans le discours dominant. Mais il est également important de noter qu’elle n’aurait pas été en mesure de le faire sans ses connaissances numériques, ses abonnés et certainement pas sans YouTube, qui est interdit dans certains pays, et à une bonne connexion Internet (un privilège que certaines personnes dans les villes rurales des États-Unis et du Canada n’ont pas; il en va de même pour de nombreuses personnes dans les pays du Sud).

Notez qu’une autre activiste de l’article, la jeune Esra’a Al-Shafei de Bahreïn, parle de son cheminement vers l’activisme en ligne pour défendre les droits des personnes marginalisées dans la région arabe. Notez que, pour sa propre sécurité, elle ne montre pas son visage à la caméra.

De nombreuses autres formes d’activisme numérique ont été observées ces dernières années, comme le rôle de Twitter et de Facebook dans le printemps arabe (même si la véritable révolution s’est déroulée dans les rues). Cependant, l’utilisation des médias sociaux à des fins militantes peut s’avérer dangereuse et risquée. Certains blogueurs politiques sont arrêtés ou pire.

Twitter a joué un rôle central dans des campagnes telles que #LaVieDesNoirsCompte et #MoiAussi. Cette brève vidéo, « How #BlackLivesMatter and #MeToo Went From Hashtags to Movements » (comment les mots-clics #LaVieDesNoirsCompte et #MoiAussi sont devenus des mouvements), de Tarana Burke (fondatrice de #MoiAussi) et Patrisse Cullors (fondatrice de #LaVieDesNoirsCompte), montre comment les mouvements ont commencé et se sont développés, et aussi ce que les deux fondatrices considèrent comme un nouveau modèle d’activisme.

Un élément YouTube a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante : https://pressbooks.library.ryerson.ca/digcit/?p=31

Si ces campagnes permettent aux citoyens de se rassembler, de travailler ensemble et de trouver des partisans, elles les rendent également plus vulnérables au harcèlement personnel et systémique, qui peut parfois sortir de l’écran et déborder sur leur vie quotidienne. En outre, les médias sociaux ont été utilisés pour amplifier des idéologies extrémistes telles que la suprématie de la race blanche, offrant parfois l’anonymat à des personnes qui propagent la haine et la violence pouvant conduire à des blessures. Ce balado de PBS propose des approches pour lutter contre ces agressions en ligne.

Pensez à quelques exemples d’utilisation des médias sociaux à des fins militantes et posez-vous la question :

- Qui a le privilège et le luxe d’être un activiste en ligne?

- De quelle manière l’activisme numérique reproduit-il les schémas de l’activisme hors ligne, en particulier en ce qui concerne les personnes dont la voix est entendue?

- Comment l’activisme numérique s’oppose-t-il aux modèles de privilèges et d’activisme hors ligne en permettant à de nouvelles formes d’activisme et à des voix précédemment marginalisées de se faire entendre?

Se positionner en ligne

La positionnalité est la notion selon laquelle la culture, l’appartenance ethnique, le genre et de nombreux autres aspects de votre vie (par exemple, l’éducation, la religion, l’héritage, l’âge, les capacités, la langue, etc.) influencent vos croyances et valeurs.

Nous avons déterminé que puisque ce chapitre nous rappelle l’importance de reconnaître l’influence de l’auteur et du contexte des textes en ligne, nous devrions rendre notre propre positionnalité explicite : Nous sommes tous deux des universitaires du Sud.

Maha est Égyptienne et professeure associée de pratique au Centre pour l’apprentissage et l’enseignement de l’Université américaine du Caire (AUC) en Égypte. Depuis 2003, son travail consiste à soutenir les professeurs dans leur enseignement, y compris l’intégration de la technologie. Elle enseigne également à des étudiants de premier cycle et a récemment conçu et donné un cours sur la littératie numérique. Maha s’intéresse beaucoup aux questions d’équité et de justice sociale, et son doctorat de l’université de Sheffield portait sur le développement de la pensée critique chez les étudiants de l’AUC. Elle s’identifie beaucoup à son hybridité postcoloniale, car bien qu’elle soit née au Koweït de parents égyptiens et qu’elle y ait grandi, elle a reçu une éducation britannique et américaine, a vécu brièvement aux États-Unis et au Royaume-Uni à l’âge adulte et travaille dans une institution américaine. Tous ces facteurs la sensibilisent aux questions postcoloniales et aux inégalités et injustices dans le monde. Le fait d’être une femme, une mère d’une fille et une féministe la rend également très consciente des questions de genre. Vous trouverez donc de nombreux exemples dans le texte qui mentionnent les questions postcoloniales, linguistiques (en particulier l’arabe) et de genre liées au monde numérique.

Cheryl est sud-africaine et professeure associée d’apprentissage en ligne à la School of Education Studies and Leadership de l’université de Canterbury à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Cheryl a vécu et travaillé en Afrique du Sud, en Australie et, récemment, en Nouvelle-Zélande. L’accès aux TIC (technologies de l’information et de la communication) et la manière dont elles facilitent ou entravent la participation des étudiants à l’apprentissage constituent un intérêt commun. Ces dernières années, elle a étudié de plus près le rôle des appareils technologiques (par exemple, les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables) dans l’apprentissage des élèves dans un contexte en développement et dans le perfectionnement des pratiques de littératie numérique des élèves. Dans le cadre de son doctorat, elle a étudié la manière dont les inégalités influencent l’expérience numérique des étudiants et, par conséquent, leur identité numérique. En tant que mère de deux garçons qui ont grandi en ayant accès à la technologie, elle estime qu’il est important de développer une conscience saine et critique des occasions et des défis numériques.

Activité 4.13 : Réfléchir à votre positionnalité

Pensez à qui vous êtes et à vos expériences passées dans le monde, à ce qui vous passionne et à celles qui déclenchent de la douleur ou de la colère.

- Comment ces éléments peuvent-ils influencer votre vision du monde, la manière dont vous abordez les nouvelles informations et la manière dont vous choisissez d’utiliser les plateformes numériques?

- Quels peuvent être vos biais?

- Quelles peuvent être vos craintes?

- Comment peuvent-ils influencer votre littératie numérique?

Activité 4.14 : Autocontrôle

Qu’avez-vous appris en entreprenant les activités de ce chapitre? Le processus de travail sur les approches critiques de la littératie numérique a-t-il influencé :

- votre façon d’accéder à l’information en ligne?

- votre présence dans les médias sociaux?

- vos méthodes de recherche en ligne?

- votre façon d’évaluer les informations en ligne?

- les sites Web que vous utilisez régulièrement?

- votre compréhension des gens qui contribuent à l’information sur Internet?

- votre façon d’interagir avec les gens en ligne?

- les informations que vous fournirez en ligne?

Dressez une liste des changements que vous envisagez d’apporter à votre manière d’utiliser Internet à l’avenir.

Y a-t-il une action personnelle que vous pouvez entreprendre pour améliorer la représentation et l’égalité sur Internet?

Références

Attribution des éléments visuels

- Image d’en-tête du chapitre © Pixelkult

- Figure 4.1 Kaaba © Turki Al-Fassam est sous licence CC BY (Attribution)

- Figure 4.2 Projection de Mercator © Strebe est sous licence CC BY-SA (Attribution ShareAlike)

- Figure 4.3 Projection de Gall-Peters © Strebe est sous licence CC BY-SA (Attribution ShareAlike)