4 Rôle des leaders infirmiers dans le développement du système de santé canadien

Joan Wagner

Chaque jour, le personnel infirmier interagit avec les membres de la population canadienne qui ont besoin d’aide pour maintenir ou améliorer leur santé. Le personnel infirmier peut ainsi cerner les tendances démographiques en santé publique. Elles connaissent les forces et les faiblesses du système de santé canadien et sont les premières à constater les problèmes liés à l’accessibilité des services. Le personnel infirmier témoigne de la nécessité d’intégrer les services de santé à d’autres aspects de la politique de développement social et participe au changement par la recherche, les connaissances et les nouvelles technologies.

— Présentation de l’AIIC à la commission sénatoriale permanente des affaires sociales, de la science et de la technologie (Calnan et Lemire Rodger, 2002)

Introduction

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé 17 objectifs de développement durable (ODD) pour la santé mondiale en 2015. Ces 17 ODD englobent les activités humaines relatives aux dimensions économique, sociale et environnementale de la santé. Margaret Chan, directrice générale de l’OMS, a souligné que la couverture sanitaire universelle (CSU) est le « pivot du programme de développement de la santé, non seulement parce qu’elle sous-tend une approche plus durable de la réalisation des autres objectifs de santé, mais aussi parce qu’elle permet de les équilibrer » (OMS, 2015, p. iii). Sur le plan international, la CSU est considérée comme un cadre « testé et éprouvé » qui guide la transformation progressive des soins de santé dans les différents pays. Le Canada a été le premier pays à mettre en place un système de santé universel. Ce chapitre retrace le rôle des leaders infirmiers qui ont été des pionniers du développement et de la prestation des soins de santé au Canada, depuis l’époque des premiers colons jusqu’à la création, la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de santé publique universel. Il brosse aussi un portrait des forces démographiques et sociales qui ont façonné le leadership infirmier et le système de santé canadien.

La plupart des renseignements historiques contenus dans ce chapitre sont tirés du livre d’histoire L’Association des infirmières et infirmiers du Canada : cent ans de service (AIIC, 2013). Pour un compte rendu détaillé du rôle historique des leaders infirmiers au Canada, consultez le livre complet ici.

Objectifs d’apprentissage

- Examiner les événements historiques liés aux soins de santé au Canada et le rôle qu’y ont joué les leaders infirmiers.

- Décrire la répartition des responsabilités en matière de soins de santé entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral.

- Décrire l’influence des forces démographiques et sociales sur le leadership du personnel infirmier du système de santé canadien.

4.1 Les premiers leaders infirmiers du système de santé au Canada

Le personnel infirmier joue un rôle important dans la santé des Canadiens depuis plus de 400 ans. Leur histoire commence avec Marie Rollet Hébert, épouse d’un apothicaire venu d’Europe qui s’était établi sur le territoire de l’actuelle ville de Québec. À partir de 1617, elle aide son mari à s’occuper des premiers colons jusqu’à ce qu’elle décède en 1649. Gregory et ses collègues décrivent comment elle a appris des méthodes de guérison auprès des peuples autochtones (Gregory, Raymond-Seniuk, Patrick,et Stephen, 2015). Ils racontent également comment elle a enseigné à des enfants autochtones, ce qui lui a rapidement valu le surnom de « première enseignante du Canada ».

Le premier Hôtel-Dieu de Nouvelle-France, qui existe encore aujourd’hui, est fondé en 1639 par trois sœurs des Augustines de la Miséricorde de Jésus à Québec pour répondre aux besoins spirituels et physiques de leur patientèle. Jeanne Mance, reconnue comme la première infirmière laïque du Canada (AIIC, 2013), avait des compétences à la fois médicales et chirurgicales. Elle est arrivée de France sur l’île de Montréal en 1642 et a fondé un hôpital l’année suivante (Gregory et coll., 2015). En 1659, elle recrute trois sœurs des religieuses hospitalières de Saint-Joseph en France pour aider à la gestion de l’Hôtel-Dieu de Montréal (Noel, 2008). On lui attribue la cofondation de la ville de Montréal.

La création de la Compagnie de la Baie d’Hudson accélère le développement du commerce et des échanges entre les Européens et les populations autochtones du Canada, mais les Européens apportent au Canada bien plus que des commerçants, des colons et de l’éducation. Au cours du XVIIe siècle, une épidémie de variole tue près de la moitié des Hurons (AIIC, 2013) et les services du personnel infirmier laïc européen sont très sollicités.

En 1747, Marie-Marguerite (Dufrost de Lajemmarais) d’Youville dirige un groupe de femmes laïques pour prendre en charge l’Hôpital général de Montréal, alors en faillite. Elles en font un hospice pour hommes et femmes âgés, orphelins et orphelines, ainsi que femmes « déshonorées ». Ce groupe de femmes a adopté le nom de Sœurs grises en 1755 (Jaenen, 2008). Marie-Marguerite d’Youville a été la première Canadienne à être canonisée : elle a été nommée sainte en 1990 (AIIC, 2013).

Le XIXe siècle a été une période de progrès rapides dans les soins de santé et la formation en soins infirmiers. Presque simultanément à la publication des Notes on Nursing de Florence Nightingale en 1859, Louis Pasteur publiait un article suggérant que les maladies humaines et animales sont causées par des micro-organismes (AIIC, 2013). L’expertise canadienne en soins infirmiers s’est rapidement développée puisque les premières diplômées de la Nightingale Training School ont commencé à travailler en 1865 et les premières diplômées canadiennes de la Mack Training School for Nurses ont commencé à travailler en 1878. Les deux premiers infirmiers professionnels du Canada ont obtenu leur diplôme à l’école d’études en soins infirmiers de l’hôpital général Victoria (Halifax) en 1892 (AIIC, 2013).

La frontière nord-américaine a également connu des changements rapides au cours du XIXe siècle. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique entérine officiellement le Dominion du Canada, composé du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. John A. Macdonald est élu premier ministre en 1867. Entre 1870 et 1898, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon rejoignent le Canada. L’achèvement du premier chemin de fer transcontinental canadien en 1885 permet d’unifier ces vastes étendues de terre en un seul pays et de transporter les colons vers les terres ouvertes de l’Ouest.

L’expansion rapide de l’Ouest canadien par la colonisation met en évidence une pénurie de prestataires de soins de santé et d’hôpitaux dans les communautés isolées de l’Ouest. Lady Ishbel Aberdeen, épouse du gouverneur général du Canada, témoigne par écrit sur les histoires tragiques qu’elle entend, où de jeunes mères et des enfants décèdent parce que les maris ou les pères sont contraints de faire de longs voyages épuisants pour obtenir l’aide médicale et les soins infirmiers qui auraient pu leur sauver la vie s’ils avaient été accessibles plus rapidement (VON Canada, 2017). Le Conseil national des femmes du Canada lui demande de créer un ordre d’infirmières visiteuses pour se rendre dans des régions dépourvues de services médicaux ou sanitaires et y établir de petits hôpitaux de campagne. Cet ordre d’infirmières devait être fondé en l’honneur du soixantième anniversaire de l’accession au trône de la reine Victoria. Étonnamment, l’opposition des médecins canadiens a fait vaciller le soutien parlementaire à l’ordonnance.

Lady Aberdeen a néanmoins relevé le défi et, malgré les résistances, elle crée les Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) à la fin de l’année 1897, dont elle assume la première présidence.

Figure 4.1.1 Lady Aberdeen crée le VON pour fournir des services de santé aux communautés rurales et éloignées

[mai 1897], « Countess of Aberdeen in Queen’s U Robes Topley », par William James Topley (1845-1930), photo reproduite avec l’aimable autorisation de Bibliothèque et Archives Canada sous le numéro de référence PA-027869 et sous le numéro d’identification MIKAN 3194681, publiée dans le domaine public, via Wikimedia Commons. À propos de cette photo : La comtesse d’Aberdeen (née Ishbel Maria Marjoribanks) dans la robe qu’elle portait lorsqu’elle a reçu un L.L.D. honorifique de l’Université Queen’s. Elle est la première femme à recevoir un diplôme honorifique d’une université canadienne.

Les premières tâches du VON consistent à fournir les services d’infirmières visiteuses aux régions dépourvues d’installations médicales et à créer de petits hôpitaux « de campagne » dans les régions isolées de l’ouest. Le personnel infirmier de VON Canada est donc immédiatement réparti dans les régions rurales et éloignées du Canada. En 1898, quatre infirmier.ère.s de VON Canada accompagnent des militaires et des représentants du gouvernement au Klondike, dans le Yukon, où de nombreux prospecteurs de la ruée vers l’or souffrent d’une épidémie de typhoïde. Des sites de VON Canada sont ensuite ouverts à Ottawa, Montréal, Toronto, Halifax et Kingston, et le premier hôpital « de campagne » est fondé à Regina pour soigner les premiers colons des Prairies.

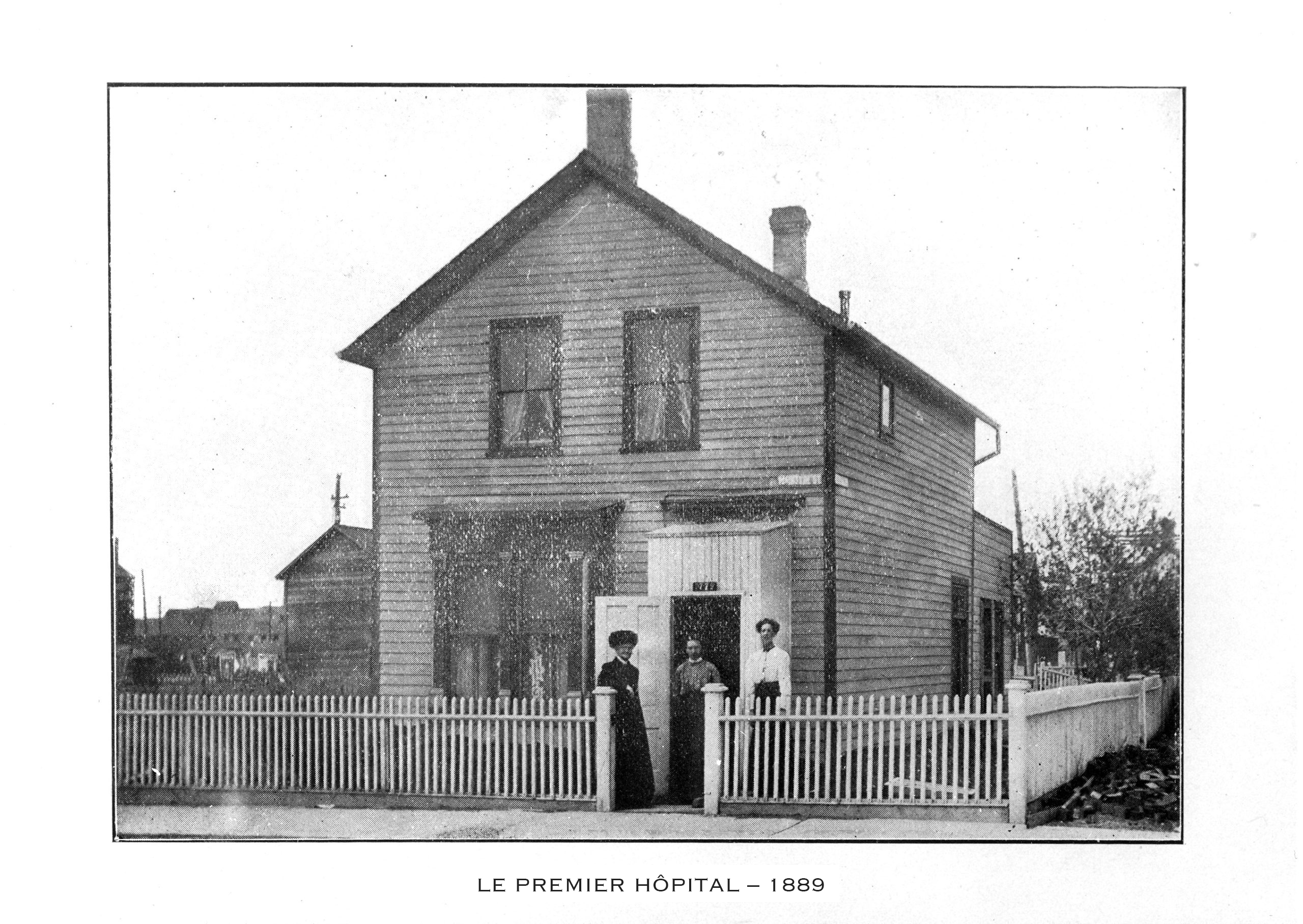

Figure 4.1.2 Le premier hôpital de Regina, en Saskatchewan

[1889], photo reproduite avec l’aimable autorisation des Provincial Archives of Saskatchewan, Photographic Services Collection, numéro de collection R-B10796, diffusée dans le domaine public. À propos de cette photo : Le premier hôpital de Regina se situait dans la maison de Mary Truesdell, à l’angle de la 11e avenue et de la rue McIntyre.

Activité d’apprentissage essentielle 4.1.1

Pour en savoir davantage sur la réaction des médecins à la création du VON, regardez cette courte vidéo des Minutes du patrimoine sur les « Hôpitaux de campagne » (2 min), produite par Historica Canada.

4.2 Soins de santé et soins infirmiers : faits marquants de la première moitié du XXe siècle

Au cours des premières années du XXe siècle, 43 hôpitaux VON supplémentaires ont été fondés dans les régions rurales et isolées du Canada. Les services de VON ont été financés par des levées de fonds communautaires menées par des membres distingués, notamment Lady Minto (l’épouse d’un autre gouverneur général canadien). La gestion de ces hôpitaux a finalement été progressivement confiée aux communautés; la gestion du dernier hôpital géré par VON Canada a été remise à la communauté en 1924. Les infirmier.ère.s de VON ont toutefois continué de fournir des soins infirmiers communautaires, et même encore de nos jours.

Dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes, VON Canada a servi de catalyseur pour renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté, en créant des occasions pour les gens de travailler ensemble afin de répondre à leurs propres besoins et à ceux de leurs amis et voisins. L’éducation prénatale, les cliniques de soins pédiatriques, les services de santé scolaire, les infirmières visiteuses et les programmes coordonnés de soins à domicile ont tous été mis sur pied par VON Canada (VON Canada, 2017).

La création du Conseil international des infirmières en 1899 et la participation des troupes canadiennes à la guerre des Boers en Afrique du Sud ont marqué le début d’une participation accrue du personnel infirmier canadien aux affaires internationales, qui ont laissé leur empreinte dans la guerre des Boers. Georgina Fane Pope a notamment été la première Canadienne à recevoir la Croix-Rouge royale pour ses services extraordinaires en tant qu’infirmière pendant la guerre des Boers.

La revue Canadian Nurse a été publiée pour la première fois en 1905. Son objectif était « d’unir et de motiver la profession et de protéger le public par des efforts comme les interventions en faveur d’une législation sur l’autorisation des infirmières » (AIIC, 2013, p. 215). Les articles de la revue traitaient de questions semblables à celles que nous traitons encore aujourd’hui. L’un des premiers articles abordait la sécurité des patients en salle d’opération et rapportait qu’une paire de forceps avait été oubliée dans une patiente; on y recommandait que les forceps soient comptés dans les salles d’opération (AIIC, 2013, p. 215). L’auteure d’un autre article y notait que les infirmier.ère.s canadien.ne.s sont très apprécié.e.s à l’étranger (AIIC, 2013, p. 216) et déplorait que 50 à 75 % des infirmières diplômées des petites villes de l’Ontario partaient travailler aux États-Unis. Dès 1907, le rédacteur en chef de la revue Canadian Nurse demandait « l’amélioration des heures de travail, de la charge de travail et des conditions de travail générales des infirmières et infirmiers » (AIIC, 2013, p. 216).

Cette préoccupation croissante pour la sécurité des patients et la nécessité d’unifier la voix des infirmières ont conduit à la création, en 1908, de l’Association canadienne nationale des infirmières diplômées, laquelle est ensuite devenue l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Mary Agnes Snively était la présidente fondatrice de l’organisme. Qui plus est, en 1914, toutes les provinces de l’époque étaient dotées de leur propre association provinciale d’infirmier.ère.s, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les neuf provinces existantes en 1922 avaient toutes une législation sur l’enregistrement des infirmier.ère.s.

La Première Guerre mondiale a débuté en 1914. Environ 2 000 infirmier.ère.s canadien.ne.s formé.e.s ont alors été enrôlé.e.s, avec 27 matrones et une réserve de 203 infirmier.ère.s pour le service hospitalier spécial (The War Years, 2005, p. 39). Les infirmier.ère.s se bousculaient pour se porter volontaires et servir dans les forces armées. Par exemple, lorsqu’un appel a été lancé en janvier 1915 pour pourvoir 75 postes, 2 000 infirmier.ère.s ont déposé leur candidature (The First World War’s Nursing Sisters, 2016, p. 17). Les infirmier.ère.s de l’armée canadienne recevaient un salaire plus élevé que les soldats et bénéficiaient d’une autorité équivalente à celle d’un lieutenant. La lieutenante-colonelle (à la retraite) Harriet (Hallie) Sloan explique les raisons de cette ruée des infirmier.ère.s vers l’armée :

Depuis la guerre des Boers, les infirmier.ère.s canadien.ne.s ont le statut d’officier, avec le même rang, le même salaire et les mêmes privilèges qu’un lieutenant de l’armée. Elles avaient également le pouvoir de commander ceux qui travaillaient sous leurs ordres, comme les aides-soignants. . . . Parmi les membres des forces alliées des deux guerres mondiales, les infirmier.ère.s canadien.ne.s sont les seul.e.s à se trouver à pied d’égalité avec les officiers (The War Years,2005, p. 39).

L’infirmière canadienne Margaret MacDonald, nommée matrone en chef du service infirmier de l’armée canadienne, a été la première femme à recevoir le grade de major dans l’Empire britannique; de plus, des médailles ou des décorations ont été décernées à 660 infirmières canadiennes. Cependant, malgré les nombreux aspects positifs du service infirmier dans l’armée, 47 infirmier.ère.s canadien.ne.s ont perdu la vie au cours de la Première Guerre mondiale (AIIC, 2013).

Activité d’apprentissage essentielle 4.2.1

Pour en savoir plus sur les infirmier.ère.s militaires de la Première Guerre mondiale, regardez cette courte vidéo des Minutes du patrimoine intitulée « Les infirmières canadiennes » (1 min).

La Première Guerre mondiale, conjuguée à la pandémie de grippe espagnole (de 1918 au milieu des années 1920), a durement frappé les jeunes adultes en bonne santé et a laissé de nombreux.ses infirmier.ère.s veuf.ves qui devaient subvenir aux besoins de leur famille. En outre, le krach boursier de 1929 a déclenché la Grande Dépression, laquelle a entraîné d’autres difficultés. Les emplois en soins infirmiers en milieu hospitalier se faisaient rares et comme les services infirmiers privés étaient plus nombreux et offraient des horaires plus courts et une meilleure rémunération que ceux en milieu hospitalier, beaucoup d’infirmier.ère.s travaillaient au privé (CNA, 2013). Toutefois, les salaires médiocres et la pénurie de travail ont fait en sorte que d’innombrables infirmier.ère.s et leurs proches ont dû faire d’énormes sacrifices tout au long de cette période.

La Seconde Guerre mondiale a quant à elle débuté en 1939; plus de 4 000 infirmier.ère.s se sont enrôlé.e.s. Beaucoup l’ont fait pour s’assurer d’un bon salaire. Leurs services étaient très appréciés des soldats, comme le décrit Pauline Siddons : « Je me souviens de couloirs remplis de patients attendant sur civière qu’un lit se libère, tandis que toujours plus d’ambulances n’avaient de cesse d’arriver avec de nouveaux patients » [Traduction libre] (Bassendowski, 2012, p. 91).

Figure 4.2.1 Image historique d’infirmier.ère.s en pleine intervention de catastrophe

[1940-50], photo gracieusement fournie par la Saskatchewan Health Authority (anciennement Regina Qu’Appelle Health Region), numéro de collection 1999.79-1855, sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Le service militaire a donné aux infirmier.ère.s canadien.ne.s l’autonomie de prendre des décisions et les a préparé.e.s à occuper des postes de direction. Une ancienne infirmière se souvient :

C’est au cours de cette guerre sanglante que l’on a appris à devenir les infirmier.ère.s de demain. En tant qu’infirmier.ère.s militaires dans les unités de première ligne, nous devions faire des injections intramusculaires, administrer des solutions intraveineuses, . . enlever des sutures, faire des gros pansements. . . . Lorsque nous étions en route pour l’Italie, . le paludisme a considérablement alourdi notre charge de travail. Nous avons appris à faire des frottis sanguins, à diagnostiquer en nous fondant sur les résultats le type de maladie et à administrer un traitement intraveineux si nécessaire (Pepper, 2015, p. 8).

Treize infirmier.ère.s militaires canadien.ne.s ont perdu la vie au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Au cours de celle-ci, une grave pénurie d’infirmier.ère.s civil.e.s qualifié.e.s a rendu nécessaire de trouver une nouvelle source de personnel infirmier dans les hôpitaux. L’AIIC a conseillé aux provinces de mettre sur pied un cours de formation pour les infirmier.ère.s auxiliaires. Pour soutenir les provinces dans cette démarche, l’AIIC a élaboré le premier programme d’études pour les infirmier.ère.s auxiliaires en 1940.

Les recommandations issues d’une enquête nationale sur la santé réalisée en 1943 visaient à offrir aux infirmier.ère.s des salaires et des conditions de travail « comparables à ceux qui prévalent dans d’autres professions qui exigent une préparation semblable » (AIIC, 2013, p. 231). Cependant, les hôpitaux ont été incapables ou n’ont pas voulu tirer parti des capacités démontrées des infirmier.ère.s militaires à assumer des rôles technologiques élargis ou disposer d’une autonomie accrue. Les hôpitaux se sont plutôt fortement appuyés sur la main-d’œuvre étudiante, avec des rôles limités pour les infirmier.ère.s diplômé.e.s « spécialement formé.e.s » (Toman, 2007, p. 202). De retour à la vie civile après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des infirmier.ère.s militaires n’ont pas voulu se résigner aux rôles hospitaliers conventionnels et ont donc poursuivi d’autres carrières. La déclaration suivante de Mary Tweddell donne une petite idée du dilemme des infirmier.ère.s militaires : « Nous avions vécu la vie dans l’armée – j’y ai consacré quatre ans de ma vie – et c’était un monde complètement différent. Le retour à la vie normale était un choc, de voir à quel point il était difficile de s’ajuster » [Traduction libre] (Bassendowski, 2012, p. 48).

4.3 Faits marquants sur les soins de santé et soins infirmiers de la seconde moitié du vingtième siècle

Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l’accès aux soins de santé est devenu une priorité publique au Canada. La pénurie d’infirmier.ère.s s’est néanmoins poursuivie. L’accroissement de la charge de travail et les mauvaises conditions de travail dans les hôpitaux ont poussé les infirmier.ère.s à vouloir entreprendre une négociation collective. Le premier syndicat d’infirmier.ère.s a été créé en Colombie-Britannique en 1945.

Le programme fédéral de subventions de 1948 offre des fonds pour les enquêtes sur la santé, la recherche en santé publique, la lutte contre les maladies infectieuses et des subventions pour la construction d’hôpitaux (à condition qu’elles soient assorties d’un financement provincial). La construction de nouveaux hôpitaux a exacerbé la pénurie de personnel en santé. Les établissements de formation en soins infirmiers n’ont pas été en mesure de former un nombre suffisant d’infirmier.ère.s diplômé.e.s pour répondre à la demande. Des travailleurs auxiliaires, tels que les infirmier.ère.s auxiliaires, ont été engagés par les hôpitaux pour soutenir les infirmier.ère.s diplômé.e.s.

Couverture universelle des soins de santé

L’appréhension du public quant à l’accès aux soins de santé a dominé le paysage de la santé au Canada pendant la seconde moitié du XXe siècle. La première région sociosanitaire du Canada a été créée à Swift Current en 1946. Pour moins de 20 dollars par personne et par an, les habitants bénéficiaient de services médicaux, d’hospitalisation, de soins dentaires pour les enfants et d’un service de santé publique professionnel comprenant des infirmier.ère.s, des programmes de vaccination et des inspecteurs de la santé publique (Matthews, 2006, paragraphe 3).

Deux des principaux résultats de cette « expérience » ont été (1) l’augmentation du nombre de médecins dans la région sociosanitaire de Swift Current, qui est passé de 19 en 1946 à 36 en 1948, et (2) la baisse du taux de mortalité infantile, qui est devenu le plus bas de la Saskatchewan, conséquence directe du travail des infirmier.ère.s et de l’accès aux médecins. Le système d’assurance-maladie de la Saskatchewan, fondé sur le modèle de Swift Current, a été élargi à toute la province en 1962. La région sociosanitaire de Swift Current, premier programme universel de soins hospitaliers et médicaux en Amérique du Nord, a été le précurseur des priorités internationales en matière de soins de santé au XXIe siècle (OMS, 2017).

Activité d’apprentissage essentielle 4.3.1

Les infirmier.ère.s de la Saskatchewan ont joué un rôle de premier plan dans le système de santé canadien. Pour en savoir plus sur l’histoire des soins infirmiers en Saskatchewan, regardez la vidéo intitulée « The Role of Canadian Nurses during WW1 & WW2 » (5 min 19), réalisée par Sandra Bassendowski, professeure au College of Nursing de l’Université de la Saskatchewan.

L’introduction du système de soins de santé public universel pour les Canadiens s’est faite en plusieurs étapes, en commençant par l’adoption de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques (1957), qui couvrait le coût des traitements hospitaliers, des services de laboratoire et des services de diagnostic radiologique dans les hôpitaux de soins de courte durée partout au Canada.. En 1966, la Loi sur les soins médicaux a étendu la couverture médicale des Canadiens pour les aider à couvrir les coûts des services des médecins en dehors des hôpitaux. Le programme national d’assurance-maladie a été structuré de manière à ce que chaque Canadien puisse recevoir des soins médicaux et des traitements hospitaliers, lesquels sont payés par les impôts ou des primes d’assurance obligatoire. Les coûts étaient répartis entre les gouvernements fédéral et provinciaux, à condition que les provinces respectent les principes d’accessibilité, d’universalité, d’exhaustivité, de transférabilité et d’administration (AIIC, 2013; Dunlop, 2006).

Les coûts des soins de santé ont grimpé en flèche après la mise sur pied de Medicare; un examen des programmes d’assurance financés par l’État a été effectué en 1979 par le juge Emmett Matthew Hall. La Dre Helen Mussallem, directrice générale de l’AIIC à l’époque (et vétérante de la Seconde Guerre mondiale), a présenté le mémoire de l’AIIC intitulé « Putting Health Back into Health Care » aux fins de cet examen. Ce document mettait en évidence les convictions de l’AIIC :

les services de santé assurés devraient être élargis pour y inclure plus que seulement les soins actifs, les services de soins infirmiers devraient être couverts et servir de points d’accès au système de soins de santé, et toutes les primes supplémentaires telles que la surfacturation et les frais d’utilisation devraient être interdites (CNA, 2013, p. 105).

La Dre Ginette Lemire Rodger a assumé le poste de directrice générale de l’AIIC après le départ à la retraite de la Dre Mussallem en 1981. La Dre Lemire Rodger a mené un important travail de lobbying pour soutenir les recommandations formulées dans le document « Putting Health Back into Health Care ». La Loi canadienne sur la santé adoptée en 1984 comprenait plusieurs des révisions recommandées par l’AIIC. Lemire Rodger et Helen Preston Glass (présidente de l’AIIC) n’ont pas réussi à convaincre les parlementaires d’étendre la couverture aux services fournis en dehors des hôpitaux et autres établissements médicaux, mais ils ont obtenu que la description des prestataires potentiels de services assurés soit élargie pour inclure les professionnels de la santé plutôt que seulement les médecins (AIIC, 2013, p. 115). Ouvrir la porte au financement des services infirmiers assurés a été le catalyseur qui a favorisé la présence d’infirmier.ère.s praticien.ne.s dans les cliniques ambulatoires et les centres de soins infirmiers.

Activité d’apprentissage essentielle 4.3.2

Répondez aux questions suivantes en vous référant à la Loi canadienne sur la santé :

- Quelles sont les cinq normes que les provinces et les territoires doivent respecter?

- Quelles sont les responsabilités des provinces et des territoires en matière de soins de santé?

- Quels sont les services financés par les provinces et les territoires?

- Quelles sont les responsabilités du gouvernement fédéral en soins de santé?

- Quels sont les services financés par le gouvernement fédéral?

- Comment le gouvernement fédéral finance-t-il les soins offerts aux Premières Nations et aux Inuits et comment travaille-t-il avec eux?

Pour en apprendre davantage sur les services de santé destinés aux Premières Nations et aux Inuits, consultez la page Web consacrée à la santé des Premières Nations et des Inuits sur le site de Santé Canada. Répondez ensuite aux questions suivantes :

- Qu’est-ce que le principe de Jordan?

- Si un enfant des Premières Nations ne reçoit pas de services et de soutien, qui doit en être informé?

Travailleurs auxiliaires

Le plan du gouvernement fédéral prévoyait des subventions qui devaient être complétées par des fonds provinciaux et donner le coup d’envoi à la construction et à la rénovation rapides des hôpitaux. En 1950, des fonds ont été accordés pour ajouter près de 20 000 lits d’hôpitaux dans tout le Canada. Ces subventions, combinées à d’autres programmes de santé parrainés par l’État, ont fait augmenter la demande de soins de santé de la part du public. Une nouvelle catégorie de travailleurs auxiliaires a été introduite pour répondre à cette demande. L’AIIC soutenait ces travailleurs auxiliaires et avait même déjà mis sur pied un programme d’études pour les aides-soignants en 1940. Les provinces ont commencé à concevoir des cours et à contrôler l’octroi des licences pour cette nouvelle catégorie de travailleurs auxiliaires.

Formation en soins infirmiers

Figure 4.3.1 Première cohorte de l’Université de la Saskatchewan, 1943

[n.d], « Nursing Students », photo reproduite avec l’autorisation du service des archives et des collections spéciales de l’Université de la Saskatchewan, numéro de collection A-2636, sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International. À propos de cette photo : Visitez le site Web du College of Nursing, pour en apprendre davantage sur l’histoire du Collège des sciences infirmières de l’Université de la Saskatchewan.

La formation du personnel infirmier a été au centre des préoccupations des leaders infirmiers au Canada pendant la seconde moitié du XXe siècle. L’administration des établissements hospitaliers délestait une lourde charge de travail sur les étudiants en soins infirmiers, qui étaient devenus des prestataires de soins indispensables pour les patients dans les hôpitaux. Les leaders infirmiers s’inquiétaient de plus en plus de la qualité de l’enseignement dispensé à ces étudiants qui apprenaient sur le tas en prodiguant une grande partie des soins aux patients. En 1946, Evelyn Mallory, présidente de la Registered Nurses Association of British Columbia, s’interroge sur la qualité de la formation en soins infirmiers :

« Allons-nous continuer de pratiquer le compromis, d’avancer tant bien que mal tandis qu’une confusion désespérée règne au sujet de l’éducation et des services de soins infirmiers, non seulement dans l’esprit du public, mais aussi dans celui des infirmières, comme c’est le cas depuis des années? » ou les infirmières « feront-elles enfin de la planification vraiment constructive pour ce qui est de la préparation des infirmières professionnelles, reconnaissant franchement qu’il nous faut davantage d’infirmières mieux qualifiées si nous voulons répondre aux besoins de la communauté? » (extrait de l’AIIC, 2013, p.72).

Afin d’améliorer la formation des infirmier.ère.s, l’AIIC a piloté un programme d’accréditation des écoles de sciences infirmières. Le rapport du projet pilote d’accréditation de 1960 sur l’évaluation des écoles de sciences infirmières a révélé que 21 écoles sur 25 ne répondaient pas aux normes. Comme l’a affirmé la Dre Helen Mussallem, « J’ai compris que les étudiantes n’étaient pas des étudiantes en réalité, qu’elles constituaient plutôt une main-d’œuvre en servitude » (AIIC,2013,p. 81).

Dre Mussallem a été la première infirmière canadienne à obtenir un doctorat en sciences infirmières. Ses recherches, qui portaient sur le développement de la formation en soins infirmiers dans les systèmes d’enseignement général, ont reçu une grande attention de la part des professionnels et du grand public. Elle a recommandé une refonte complète du système de formation en soins infirmiers au Canada. Après la publication de ses recherches, le Globe and Mail a décrit la formation des infirmier.ère.s de cette manière :

« le système de formation des infirmières en milieu hospitalier ressemble de près au système d’entraînement des militaires dans l’armée… . et prive les infirmières de certains de leurs droits civils elles doivent respecter des couvre-feux, leur temps de loisirs est contrôlé énormément, on leur impose même leur tenue personnelle… . et elles ne peuvent même pas insister pour obtenir les droits les plus fondamentaux – celui d’être traitées comme des adultes raisonnables et responsables dans une société libre » (AIIC, 2013, p. 85).

Les recherches de la Dre Mussallem ont mis en évidence la nécessité d’un changement dans la formation des infirmier.ère.s au Canada et ont servi de catalyseur à transférer la formation en sciences infirmières hors des hôpitaux vers les collèges et les universités du Canada.

Figure 4.3.2 Licence collaborative en sciences infirmières de la Saskatchewan (SCBScN)

[8 janvier 2016] « IMG_0074 », photo reproduite avec l’autorisation du College of Registered Nurses of Saskatchewan, est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International. À propos de cette photo : Cérémonie de remise de l’épinglette. Grace Onwuka, le doyen David Gregory (Université de Regina) et la doyenne Netha Dyck (SaskPolytechnic) sont sur le podium. Les étudiants en soins infirmiers ont commencé leurs études dans le programme SCBScN à l’automne 2011.

Recherche en sciences infirmières

À son entrée au Conseil de recherches médicales (aujourd’hui Instituts de recherche en santé du Canada) en 1986, Ginette Lemire Rodger, chef de file dans le domaine des sciences infirmières, a lutté contre les préjugés liés au sexe, à l’âge, à la profession et à l’enseignement et pour que le financement de la recherche ne se limite pas aux scientifiques de laboratoire et aux médecins. Sa persévérance a permis de trouver du soutien financier pour la recherche en sciences infirmières et les infrastructures nécessaires. Cette prise de conscience de la nécessité de la recherche en soins infirmiers a mené à la mise sur pied du premier programme de doctorat entièrement financé à l’Université de l’Alberta en 1991. Dre Lemire Rodger est rapidement devenue la première diplômée d’un programme de doctorat en sciences infirmières au Canada. En plus d’acquérir les qualifications universitaires requises pour l’enseignement et la recherche, les infirmier.ère.s canadien.ne.s ont commencé à développer un corpus unique de recherche centrée sur les sciences infirmières.

Note de recherche

Le Nord de la Saskatchewan abrite de nombreux peuples des Premières Nations, qui vivent dans de petites localités souvent isolées. Les conditions économiques dans la région ont été catastrophiques au cours du XXe siècle. Les premiers postes infirmiers ont été créés à Île-à-la-Crosse en 1927 et à Cumberland House en 1929. Les soins infirmiers constituaient l’essentiel des soins de santé dans le Nord.

Après l’élection en 1944 de la Fédération du Commonwealth coopératif (FCC) en Saskatchewan, l’accent a été mis sur l’intégration des membres plus défavorisés de la société (McBain, 2015). Cette initiative a été financée par les profits de l’exploitation des ressources naturelles abondantes dans cette région, notamment l’uranium. Neuf autres postes infirmiers ont été créés entre 1941 et 1955. Seuls deux de ces postes relevaient du fédéral : Lac La Ronge et Pelican Narrows. Puisque les petites localités étaient très dispersées dans le Nord, il était difficile de mettre en place suffisamment de ressources pour leur fournir des soins médicaux de qualité. En conséquence, des ambulances aériennes ont été utilisées pour transporter les patients des postes infirmiers vers les grands centres hospitaliers pour recevoir les soins nécessaires.

Les ressources infirmières provinciales s’occupaient des populations du Nord hors traité. Les quelques ressources infirmières fédérales présentes dans le Nord s’occupaient des Indiens inscrits. De nombreux enjeux juridictionnels se sont posés entre les fournisseurs des soins de santé provinciaux et fédéraux. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux.euse.s infirmier.ère.s de la province ont été réprimandé.e.s pour avoir prodigué des soins à des Indiens inscrits. Cette question sur les territoires de compétence se pose encore aujourd’hui. Les infirmier.ère.s n’ont cependant jamais refusé de fournir des soins et ont toujours trouvé un moyen de répondre aux besoins du patient, quel que soit son statut.

Dans cette vidéo YouTube (53 min), intitulée « Place and Nursing in Remote Northern Communities: A Historical Perspective », la Dre Lesley McBain discute de la recherche historique menée auprès des infirmier.ère.s du Nord de la Saskatchewan. La recherche décrite dans cette vidéo illustre certains des défis que doivent surmonter les infirmier.ère.s des postes éloignés lorsqu’ils.elles fournissent des soins aux citoyens de la région. Dans des lettres adressées à leurs superviseur.e.s, les infirmier.ère.s soulignent que les environnements de travail ne répondent pas aux normes, ce qui limite leur capacité à fournir des soins professionnels en plus de l’impact négatif sur le bien-être de la patientèle.

Après avoir regardé la vidéo, répondez aux questions suivantes :

- D’après cette recherche, la Loi canadienne sur la santé a-t-elle eu un impact sur les communautés du Nord?

- Quels changements recommanderiez-vous pour améliorer les soins de santé dans le Nord?

- Comment les déplacements fréquents des infirmier.ère.s du Nord ont-ils influé sur leur « proximité morale », telle qu’elle est décrite dans la théorie de Malone sur les soins infirmiers en zone éloignée dont il est question dans la vidéo?

- Si vous étiez une infirmière provinciale du Nord, que feriez-vous pour vous assurer que tout le monde reçoit des soins de qualité?

Activité d’apprentissage essentielle 4.3.3

Pour comprendre comment l’évolution du professionnalisme des infirmier.ère.s au cours des 60 dernières années a été liée aux changements d’attitude de la société, regardez cette vidéo de Margaret Scaia : « Working Professionalism: Nursing in Calgary and Vancouver 1958 to 1977 » (51 min).

Résumé

Les infirmier.ère.s ont été les premier.ère.s à offrir des soins de santé holistiques aux Canadien.ne.s, soit dès 1617 avec Marie Rollet Hébert qui a prodigué des soins aux premier.ère.s colon.ne.s et aux populations autochtones. Au cours des quatre siècles qui ont suivi, l’attitude de la société à l’égard des infirmier.ère.s et leurs conditions de travail a conduit à de multiples pénuries d’infirmier.ère.s, ce qui a entraîné l’apparition de personnel de santé auxiliaire sur le lieu de travail.

Lorsque la formation en sciences infirmières est devenue du ressort des universités, les chercheurs et les dirigeants en sciences infirmières ont créé un corpus unique de connaissances destinées à la pratique individuelle. Ce savoir infirmier exige que les soins dispensés soient fondés sur des données probantes. Le personnel infirmier moderne doit analyser les problèmes dans sa pratique pour suggérer des pistes de recherches qui permettront d’émettre des recommandations sur la façon de dispenser les soins (Lieb Zalon, 2015, p. 425). En tant que praticiens holistiques, les infirmier.ère.s doivent être au fait de la recherche pour prendre des décisions rationnelles en fonction de leur connaissance de la patientèle et de l’environnement où les soins sont prodigués (Rycroft-Malone, 2008).

De nombreux problèmes qui avaient déjà été relevés au début de l’histoire des soins de santé au Canada sont toujours d’actualité pour les infirmier.ère.s canadien.ne.s d’aujourd’hui. Comprendre le passé des soins infirmiers aidera les professionnels d’aujourd’hui à aller de l’avant face aux problèmes actuels, notamment : la pénurie d’infirmier.ère.s et les problèmes d’offre et de demande; les coupures en soins de santé qui forcent les hôpitaux à remplacer les infirmier.ère.s par des travailleur.euse.s moins qualifié.e.s; l’estompement de la démarcation entre les infirmier.ère.s auxiliaires et les infirmier.ère.s autorisé.e.s; la mise en œuvre d’une pratique infirmière étendue qui permet aux infirmier.ère.s de pleinement se réaliser; les soins de santé primaires; le recrutement d’infirmier.ère.s praticien.ne.s; le développement de l’informatique infirmière; l’accent sur l’autorégulation; la réforme des programmes d’études et de l’enseignement en soins infirmiers; et enfin, une attention particulière et constante à la rémunération appropriée des infirmier.ère.s et à la mise en place d’environnements de travail de qualité dans le domaine des soins de santé. Les leçons tirées de l’histoire du Canada incitent les leaders infirmiers à faire preuve de vigilance en façonnant l’avenir des soins infirmiers et de santé au Canada.

À la fin du chapitre, vous devriez être en mesure de faire ce qui suit :

- Déterminer les événements historiques liés aux soins de santé au Canada et le rôle que les leaders infirmiers y ont joué.

- Décrire la répartition des responsabilités en matière de soins de santé entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral.

- Décrire l’influence des forces démographiques et sociales sur le leadership des leaders infirmiers du système de santé canadien.

Exercices

- Quelles sont les responsabilités du gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé? Discutez de l’effet de la répartition des responsabilités sur les soins de santé entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral.

- Discutez de la manière dont les forces sociales ont eu un effet significatif sur les rôles des infirmier.ère.s dans les soins de santé au Canada. Nommez au moins trois exemples de forces sociales.

- Quelles modifications recommanderiez-vous d’apporter à la Loi canadienne sur la santé?

Références

Bassendowski, S. (2012) A portrait of Saskatchewan nurses in military times. Saskatoon, Sask. : Houghton Boston.

Calnan, R. et Lemire Rodger, G. (2002) Primary healthcare: A new approach to healthcare reform, Notes for remarks to the Senate standing committee on social affairs, science and technology. Ottawa, Association des infirmières et infirmiers du Canada.

Association des infirmières et infirmiers du Canada [AIIC]. (2013). Cent ans de service. Ottawa, AIIC. https://www.cna-aiic.ca/viewdocument/lassociation-des-infirmires-et-in

Dunlop, M. E. (2006). Politique sur la santé. L’Encyclopédie canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/politique-sur-la-sante

Gregory, d., Raymond-Seniuk, C., Patrick, L. et Stephen, T. (2015). An introduction to Canadian nursing. Dans D. Gregory, C. Raymond-Seniuk, C. Patrick, et T. Stephen (dir.), Fundamentals:Perspectives on the art and science of Canadian nursing, Philadelphie, Penn. : Walters Kluwer, p. 3-22.

Jaenen, C. J. (2008). Marie-Marguerite d’Youville. L’Encyclopédie canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/youville-marie-marguerite-d

Lieb Zalon, M. (2015). Translating research into practice. Dans P. S. Yoder-Wise, L. G. Grant, et S. Regan (dir.), Leading and Managing in Canadian Nursing, Toronto. Elsevier, p. 411-429.

Matthews, M. (2005) Swift Current Health Region. Dans Encyclopedia of Saskatchewan: A living legacy. Regina, Sask. : Canadian Plains Research Center, Université de Regina, p. 919-920.

Noel, J. (2008). Jeanne Mance, L’Encyclopédie canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jeanne-mance

Pepper, E. A. (2015). Over There » in World War II. The Canadian Nurse, 111(8), p. 8-9.

Rycroft-Malone, J. (2008). Evidence-informed practice: From individual to context. Journal of Nursing Management, 16(4), p. 404-408.

The First World War’s nursing sisters. (2016). Canadian Nurse, 112(8), p. 17.

The war years. (2005) Canadian Nurse, 101(7), p. 38-41.

Toman, Cynthia. (2007) An officer and a lady: Canadian military nursing and the Second World War, Vancouver, C.-B. : UBC Press.

VON Canada. (2017). More than a Century of Caring: Our Proud Legacy. www.von.ca/en/history

Organisation mondiale de la santé [OMS]. (2015). Health in 2015: From MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals, Genève, OMS. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/200009/1/9789241565110_eng.pdf?ua=1