Une magie ordinaire

Texte

Préparation

À propos de l’auteur et du texte

Dramaturge, poète et romancier, Kossi Efoui est né au Togo, en 1962. Vous allez lire des extraits tirés du roman Une magie ordinaire, lequel est basé sur des expériences vécues par l’auteur. Ayant participé à un mouvement étudiant s’opposant au gouvernement du Togo aux années 1980, Efoui doit s’exiler en France en 1992. Au début du roman Une magie ordinaire, il reçoit un appel de son frère et apprend que sa mère est à l’hôpital. Cette malheureuse nouvelle provoque une réflexion sur son enfance togolaise et sur son amour filial, amour qu’aucune distance spatiale ne peut affaiblir.

Vocabulaire utile

| un fond de teint | foundation (makeup) |

| un senteur | a scent, a fragrance |

| un embarquement | boarding (a plane) |

| entamé(e) | started, begun |

| ailleurs | elsewhere |

| se faufiler | to sneak in |

| un rebord | an edge |

| un creux | a hollow |

| un idiome | a dialect, idiom |

| un atelier | a workshop |

| dénigré(e) | denigrated, disparaged |

| en guise de | by way of, instead of |

| un mot d’ordre | a watchword |

| disposé(e) à | willing to |

| initié(e) | initiated (to a certain knowledge), enlightened |

| adepte de | keen on, a fan of |

| postuler | to suppose |

| au juste | exactly |

| enfouir | to bury |

- Est-ce qu’il y a des moments dont vous vous souvenez en grand détail? C’est-à-dire, des souvenirs composés de sensations précises (p. ex. images, odeurs, sons, etc.).

- On impose certains apprentissages aux enfants (p. ex. les parents obligent parfois leurs enfants à étudier un instrument). Avez-vous déjà eu cette expérience? Qu’est-ce que vous pensez de cette expérience aujourd’hui, avec le recul

- Quand vous étiez élèves, quelles étaient les punitions possibles pour un élève « pris en faute »?

- Le verbe « traduire » a un sens propre et un sens figuré. Est-ce qu’il vous arrive parfois de devoir « traduire » littéralement (d’une langue à une autre) ou au sens figuré (p. ex. expliquer une référence culturelle à quelqu’un)?

- Le titre du texte constitue une contradiction. Est-ce que vous pouvez penser à des objets ou des expériences qui sont à la fois magiques et ordinaires?

Lecture

[…] Le halo brumeux d’une mélancolie s’est abattu sur moi, m’a ramené dans une région incendiée de mon passé. Un souvenir resté vigoureux malgré la traversée du temps : je me revois à l’aéroport de Lomé vingt ans plus tôt. En partance pour Paris. Ma mère, son visage, la peau de son visage brunie au fond de teint, le contour des yeux ourlé de khôl. Vingt ans, et toujours avec moi, et encore en moi, les senteurs de ma mère ce jour-là : fleur d’acacia et feuille de laurier. Quelques minutes avant l’embarquement, sa voix, le cristal du timbre qui me frappe maintenant l’oreille avec une précision non entamée par la longue durée : « Va vivre. Va vivre ailleurs et ne reviens plus. Je préfère que tu sois vivant loin de moi, même à jamais loin de moi, plutôt que mort ici, dans ce pays, dans mes bras. »

Des phrases qui me reviennent à présent, colorant de vif ma mélancolie […]. Le regard de ma mère autour d’elle pendant qu’elle les prononçait, je me souviens : précaution, attention et confusion causées par la frayeur qui se faufile inévitablement dans toute conversation dès qu’on fait allusion à la mauvaise face de ce pays. Cette entité dont le nom, non pas le paysage – montagne, savane de hautes herbes et de baobabs aux racines de bêtes antédiluviennes, furie d’Atlantique –, pas le paysage mais le nom, le nom étatique, administratif, Togo, traîne dans son sillage un parfum de terreur, Togo, dont le tracé géographique (une tache rectangulaire posée à la verticale sur le rebord du continent dans le creux du golfe de Guinée) n’est pas sans évoquer un tunnel ou un puits. (13-14)

8

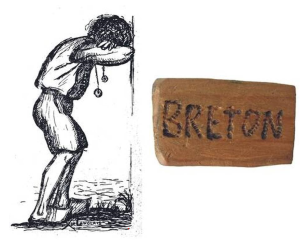

[…] Je n’ai pas connu l’école au temps des colonies, mais l’école post-coloniale que j’ai connue a reconduit la brutalité des méthodes par lesquelles l’école coloniale s’était illustrée, des méthodes qui avaient autrefois servi à unifier linguistiquement la France, à imposer l’idiome national à des populations qui avaient déjà l’usage d’une langue, la leur, le breton, l’occitan, le basque. Peu de temps après mon arrivée en France, une vieille Bretonne dont j’ai fait la connaissance lors d’un atelier d’écriture m’a raconté ses années d’école primaire et d’apprentissage de la langue française. La langue qu’elle parlait à la maison, le breton, était dénigrée par l’école, son usage interdit et puni par le port du « symbole ». Qu’était-ce que le symbole? J’ai découvert avec une certaine surprise qu’à six mille kilomètres et à cinquante ans de distance nous étions allés à la même école. Même si le « symbole » avait changé de nom en traversant l’espace et le temps, en voyageant de la Bretagne profonde aux non moins profondes brousses coloniales où il était appelé le « signal », il était demeuré le stigmate qui marquait l’élève récalcitrant, celui qui mettait de la mauvaise volonté à maîtriser en un temps record la langue du maître. Dans l’école de mon enfance, le signal – ou le symbole – était un collier de cordes tressées avec un carré de peau de bouc poilu en guise de pendentif.

L’instituteur suspendait l’objet au cou du premier élève pris en faute. Celui-ci, pour s’en débarrasser, devait surprendre un autre élève en flagrant délit d’usage de sa langue devenue taboue. Il se délestait alors sur lui de la peine d’infamie qui frappait celui qui usait du « vernaculaire ». La génération qui était soumise aux contraintes de cette violence se souviendra qu’on l’avait baptisée « les enfants des Indépendances ». L’ironie, ce n’est pas la conservation de la langue française après l’indépendance, c’est la reconduite du mot d’ordrecolonial : « Il est interdit de parler le vernaculaire. » […]

─ Qu’est-ce que tu apprends dans la langue de l’école?

Sous les dehors d’un jeu, ma mère avait initié un véritable acte magique qui exorcisait quotidiennement, à chaque retour de l’école, cette brutalité : « Qu’est-ce que tu apprends dans la langue de l’école? »

Sous les dehors d’un jeu, ma mère avait initié un véritable acte magique qui exorcisait quotidiennement, à chaque retour de l’école, cette brutalité : « Qu’est-ce que tu apprends dans la langue de l’école? »

Ma mère ne connaissait pas la langue française. Sa langue, ma langue maternelle, l’ewe, était bannie à l’école. Cette question – « Qu’est-ce que tu apprends dans la langue de l’école? » ─ avait la vertu d’installer immédiatement entre elle et moi un espace de traduction. Dans cette aire de jeu les deux langues sortaient momentanément de la hiérarchie supposée où les maintenait le « signal », et les choses se valaient soudain d’une langue à l’autre. J’apprenais par cette expérience qu’aucune des deux langues n’était plus que l’autre disposée à la connaissance, qu’aucune des deux langues n’était plus que l’autre disposée à la poésie. (32-35)

9

J’ai vingt-cinq ans. J’accompagne comme traducteur une chercheuse de langue française qui mène une enquête sur l’utilisation des perles dans les rituels vaudous. L’initié nous a reçus dans la cour sous le manguier. La séance tire à sa fin. Le soir commence à tomber, la chercheuse n’a plus assez de lumière pour prendre des notes. Nous nous apprêtons à partir.

─ Puis-je vous poser une question, moi aussi? dit l’initié.

Je traduis.

─ Que dites-vous dans votre culture des manifestations de Héviésso, divinité de la foudre?

Il a passé l’après-midi à répondre à des questions innombrables concernant le vaudou Héviésso, divinité de la foudre. À présent, puisque la foudre existe aussi bien chez les Européens, comment eux se représentent-ils la chose?

─ Sous quelle forme la connaissez-vous? Avec quels mots? Quels symboles? Quels mythes?

─ Chez nous, dit la chercheuse, nous connaissons les choses par la raison…

L’homme ne la laisse pas finir :

─ Tout le monde a la raison. Il y a beaucoup de choses que, moi aussi, je connais par la raison.

─ Chez nous, la raison veut dire qu’on explique la matière par la matière.

─ Expliquez-moi la foudre par la foudre.

─ C’est de l’électricité.

L’initié se lève, entre dans sa maison, et aussitôt une lumière brute de néon tombe sur la cour, puis il revient, s’assoit et dit :

─ Moi aussi je suis adepte de l’électricité. Je peux caresser le mur et produire de la lumière. Mais ça, cette lumière, c’est la tunique de la divinité. Il ne faut pas prendre la tunique pour le corps qui porte la tunique. […]

Dans le chapitre 12, l’auteur raconte que sa mère l’a longtemps porté ainsi : « J’avais largement passé l’âge auquel, selon les coutumes en vigueur, on devait en avoir fini avec le dos de sa mère, mais nous nous obstinions, moi prompt à y grimper, ma mère prompte à m’y attacher […] » (50).

Source: unsplash.com

Plus tard dans ma vie, j’ai repensé à cette scène en méditant des propos de Thomas Edison, pionnier de l’électricité, qui a eu entre autres projets celui d’inventer le nécrophone, un appareil à communiquer avec les morts, et, proche en cela de l’initié vaudou, postulait un au-delà de la matière sensible lorsqu’il s’exprimait ainsi, je cite de mémoire : « Si nous ne connaissons pas la millionième partie des choses de ce monde, si nous ignorons ce que sont au juste l’eau, la lumière, la gravitation, l’électricité, la chaleur… comment pourrions-nous savoir ce qui se passe dans l’au-delà? » (36-38)

11

Tous les livres que j’ai écrits, fiction, théâtre, poésie, tout ce que j’ai publié, tout ce que j’ai jeté, tout ce que j’ai enfoui dans des tiroirs, tout ce qui erre encore, entassé dans des cartons au hasard des déménagements de ceux qui en ont la garde, chaque phrase, chaque mot de cette nébuleuse qu’il me faut bien considérer comme une œuvre est le prolongement d’un jeu en forme de conversation en deux langues avec ma mère. Ce que j’appelle « écrire » est ma manière de maintenir la permanence de cette conversation, quelle que soit la distance que le temps et l’espace, soumis aux aléas du destin, ont pu mettre entre nous. Une conversation avec laquelle tout ce que j’écris encore aujourd’hui, en ce moment même, garde une résonance continue. Voilà les pensées que je revis pendant que j’attends le train à la gare d’Avignon. (44)

Source : Les extraits sont tirés d’Une magie ordinaire, roman de Kossi Efoui, (Éditions du Seuil, 2023).

Compréhension

Vrai/Faux?

Questions de compréhension/Analyse

- La mère de l’auteur lui a dit de partir mais elle le fait parce qu’elle l’aime. Expliquez.

- Quelle est la distinction établie par l’auteur entre le « nom » du pays (Togo) et le paysage de ce même pays? Qu’est-ce qu’il associe avec le nom? Et avec le paysage?

- En quel sens est-ce que l’auteur et la « Bretonne » sont allés à la « même école »? Qu’est-ce que leurs expériences scolaires ont en commun?

- Quels sont les différentes connotations des termes « initié » et « chercheuse »?

- Expliquez dans vos propres mots la citation suivante : « Il ne faut pas prendre la tunique pour le corps qui porte la tunique. »

Discussion

- Pensez-vous qu’on a bien fait d’imposer le français à tous les habitants de la France? Quels sont les avantages d’une langue commune? Et les désavantages?

- Est-ce qu’il y a des parallèles entre la façon dont on a « unifié linguistiquement la France » et ce qui se produit partout dans le monde en raison de la mondialisation?

- Croyez-vous que toutes les langues soient également disposées à la connaissance et à la poésie? Expliquez. Donnez des exemples.

- À votre avis, est-il possible d’être à la fois empiriste (p. ex. comprendre le monde par la science) et croyant (p. ex. croire à l’au-delà)?

- L’auteur décrit son œuvre littéraire comme un « prolongement » de la conversation qu’il entretient avec sa mère depuis qu’il est enfant. Comment est-ce que la maladie de sa mère affectera cette conversation, à votre avis?

hazy

burned

going to, bound for

foundation (makeup)

hemmed with kohl

a scent, a fragrance

boarding (a plane)

started, begun

elsewhere

to sneak in

drags in its wake

an edge

a hollow

a well

a dialect, idiom

a workshop

denigrated, disparaged

colonial bush

stubborn

hairy goat

by way of, instead of

unloaded, unburdened

a watchword

willing to

initiated (to a certain knowledge), enlightened

is coming to an end

keen on, a fan of

to suppose

exactly

afterlife

to bury

wanders

piled up

nebula