6 Compte rendu

Les groupes de discussion (étape du « compte rendu ») permettent aux membres du corps professoral participant aux groupes de travail sur les OAI de réfléchir ensemble à leur expérience, guidés par un.e coordonnateur.trice SAIL. Le compte rendu est une technique d’évaluation qualitative qui permet de recueillir les perceptions des professeur.e.s quant à l’efficacité des grilles critériées institutionnelles dans le cadre cycle de planification de la recherche-action de l’initiative SAIL.

La séance de compte rendu dure de 90 à 120 minutes, selon la taille du groupe. Elle permet aux professeur.e.s de revenir sur le processus de l’initiative SAIL et de réfléchir à des questions de recherche primordiales portant sur l’efficacité et l’utilité des grilles critériées et des résultats institutionnels. De plus, le compte rendu permet de recueillir de la rétroaction sur la conformité du projet aux six principes d’évaluation des objectifs d’apprentissage de l’université.

Les renseignements recueillis pendant le compte rendu et la rétroaction écrite pendant le processus d’évaluation des objectifs servent à formuler des recommandations pour les prochaines éditions de l’initiative SAIL.

Énoncés d’orientation semi-structurés

Certains énoncés peuvent être utilisés pour lancer la discussion lors du compte rendu. Ces énoncés (énumérés ci-dessous) sont organisés en fonction de trois thèmes visant à répondre aux deux questions de recherche. Ils visent aussi à déterminer si la méthode de l’initiative SAIL respecte une approche axée sur les principes. Les messages semi-structurés visent à guider les échanges, mais il est important de laisser les membres du corps professoral amener la discussion dans la direction de leur choix. Pour orienter les échanges, vous pouvez également télécharger et suivre le questionnaire du compte rendu pour le corps professoral (PDF).

Ouverture

Comment s’est déroulée votre expérience en ce qui concerne le processus, la grille critériée, l’évaluation et le rapport propre au cours?

Messages semi-structurés possibles :

- En quoi ces outils étaient-ils utiles?

- En quoi n’étaient-ils pas utiles?

- Le rapport propre au cours était-il lisible et clair?

- Quels renseignements tirés des résultats vous permettront d’améliorer votre cours?

- Quels renseignements tirés du processus vous permettront d’améliorer votre cours?

Thème 1 : Efficacité des grilles critériées institutionnelles pour évaluer et démontrer l’atteinte d’un OAI par les étudiant.e.s dans les cours conformes aux OAI

- Les grilles critériées vous ont-elles aidés à comprendre si les étudiant.e.s avaient atteint l’objectif?

- Qu’en est-il du programme et du cours? La grille critériée a-t-elle été efficace?

- Y a-t-il des aspects de la grille critériée qui étaient moins efficaces?

Thème 2 : Utilité du processus pour orienter la planification et les pratiques en matière de programmes d’études et d’apprentissage dans le but d’améliorer continuellement la formation des étudiant.e.s

Dans quelle mesure les résultats que vos collègues et vous avez reçus dans le cadre du projet pilote sont-ils utiles pour orienter les changements aux programmes d’études?

- Dans quelle mesure est-il possible d’intégrer des grilles critériées institutionnelles dans les cours conformes aux OAI? Les avez-vous trouvé utiles, significatives et faciles à adapter?

- Quelle est la probabilité que vos collègues ou d’autres membres du corps professoral adoptent les grilles critériées?

- Ce processus vous semble-t-il adaptable à l’échelle de l’établissement?

- Qu’est-ce qui favoriserait la durabilité du processus (communauté continue, interface uniforme)?

- Prochaines étapes et considérations futures :

- Que faut-il continuer à faire?

- Quoi essayer ensuite?

Thème 3 : Harmonisation avec les principes relatifs aux objectifs d’apprentissage et à l’évaluation

3.1 Orientation sur l’équité et l’apprenant.e

- Dans quelle mesure la grille critériée et le processus reflètent-ils la diversité des styles d’apprentissage?

- Est-ce que la grille privilégie davantage certains styles?

3.2 Visée de progression et d’apprentissage

- Comment maintenir l’accent sur la croissance?

- Comment maintenir un environnement dans lequel le corps professoral se sent en sécurité, en mettant l’accent sur l’amélioration formative de la formation?

- Comment pouvons-nous être transparents avec les étudiant.e.s?

3.3 Conception dynamique et holistique

- Vous a-t-il semblé que les grilles critériées reflétaient l’OAI concerné?

- Dans quelle mesure la grille et les processus sont-ils conformes au concept d’évaluation authentique?

- Comment pourrions-nous améliorer l’évaluation de l’apprentissage en équipe?

3.4 Améliorations cycliques continues

- La grille vous a-t-elle semblé pertinente? Était-elle crédible? Avez-vous des préoccupations quant au processus?

- Comment rendre le processus plus durable?

- Le processus était-il clair, transparent et collégial?

- Les grilles critériées constituent-elles une approche viable?

3.5 Conception par le corps professoral pour l’apprentissage

- Dans quelle mesure l’approche d’évaluation est-elle conforme aux pratiques et aux connaissances de votre discipline?

- Dans quelle mesure l’approche d’évaluation s’harmonise-t-elle avec les structures de gouvernance existantes ainsi que sur la formation et l’enseignement dispensés par le corps professoral?

- Comment s’est déroulée l’évaluation du travail de vos étudiant.e.s par un.e collègue? La situation aurait-elle été différente (meilleure, pire?) si vous aviez procédé aux évaluations vous-même? Pourquoi? Les grilles critériées pourraient-elles être utiles pour la notation? Ou est-il mieux de ne pas mélanger les choses?

- Selon vous, qu’est-ce que des échanges et des retours « collégiaux »?

3.6 Approche réflexive de l’apprentissage

- Dans quelle mesure ce processus permet-il d’examiner et d’utiliser intentionnellement les données d’évaluation pour apporter les changements nécessaires à l’enseignement et à la formation?

- Dans quelle mesure ce processus d’amélioration continue repose-t-il sur l’interrogation créative et la curiosité?

- Les résultats recueillis dans le cadre du projet pilote pourraient-ils mener à des changements dans les programmes d’études?

Interprétation des réponses du corps professoral et création du rapport final

Lors des projets pilotes, les séances de compte rendu ont eu lieu sur la plateforme Teams. Elles étaient animées par un.e coordonnateur.trice de l’initiative SAIL. Lors du premier projet pilote, nous avons tenu un compte rendu conjoint avec tous les membres des groupes de travail. Lors de l’édition suivante, des enjeux de disponibilité nous ont forcés à organiser une séance distincte pour chaque groupe de travail. Dans chacune des séances, l’un.e des coordonnateur.trice.s SAIL a noté les réponses recueillies dans un document partagé qui était présenté à l’écran en temps réel. Un hyperlien permettait aux participant.e.s de consulter les notes et, au besoin, de les modifier, d’ajouter leurs commentaires ou d’apporter des corrections.

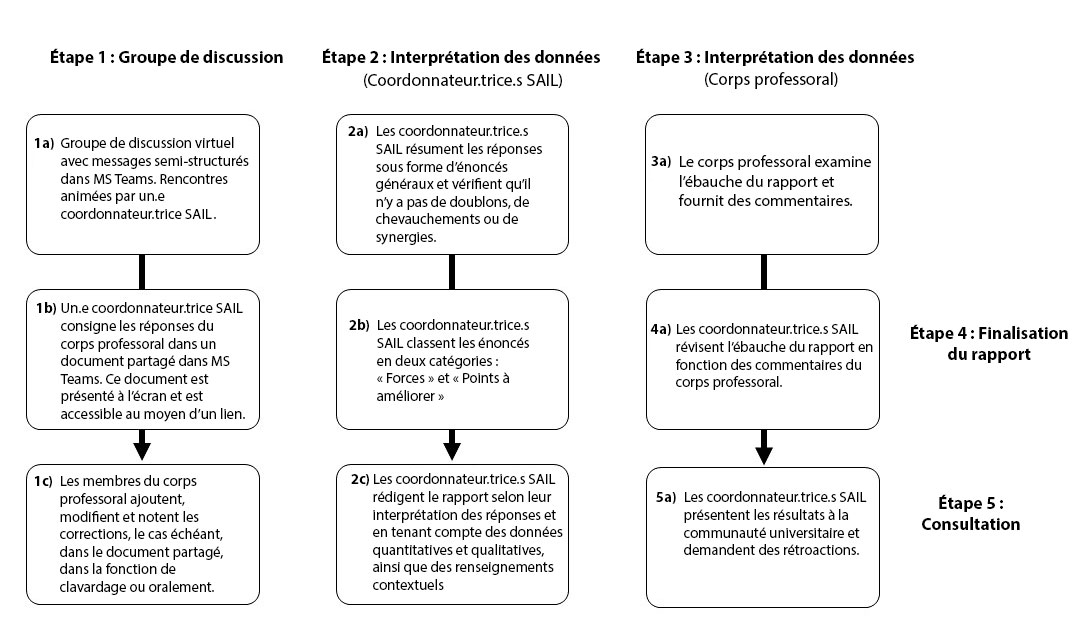

La figure 3 illustre la méthodologie utilisée pour interpréter les réponses du corps professoral recueillies pendant le compte rendu. Elle montre la façon dont les données ont contribué à la création du rapport final du projet pilote SAIL.

Après le compte rendu, les coordonnateur.trice.s SAIL ont examiné conjointement les réponses recueillies et ont suivi les étapes suivantes pour interpréter les données :

- Organiser les réponses en fonction des trois thèmes définis dans le questionnaire de compte rendu.

- Résumer les réponses sous forme d’énoncés généraux en vérifiant qu’il n’y a pas de doublons, de chevauchements ou de synergies.

- Trié les énoncés selon 1) les forces et 2) les points à améliorer.

- Intégré une analyse quantitative des taux de consentement des étudiant.e.s, des évaluations descriptives des évaluateur.trice.s et des renseignements contextuels pertinents qui sont apparus au cours du projet pilote (p. ex. facteurs environnementaux internes et externes tels que la pandémie, le taux de participation du corps professoral aux activités des groupes de travail, les retards).

- Rédigé les rapports finaux des projets pilotes en y ajoutant des recommandations basées sur l’interprétation par les coordinateur.trice.s SAIL des réponses du corps professoral, à la lumière des données quantitatives et qualitatives supplémentaires ainsi que des facteurs environnementaux.

- Envoyé l’ébauche du rapport aux professeur.e.s et les avons invités à la modifier (en suivi des modifications) et à la commenter au besoin.

- Révisé le rapport à la lumière des commentaires du corps professoral.

- Amorcé l’étape de consultation.

Consultez la section Consultation institutionnelle et rapports pour en savoir plus sur l’étape de consultation. Vous y trouverez notamment une description des canaux de diffusion des connaissances au niveau des cours, des départements et de l’établissement.