Guide étape par étape

Recherche-action axée sur les méthodes qualitatives

La méthodologie de l’initiative SAIL est fondée sur un modèle de recherche-action. Elle présente le double avantage de générer des solutions pratiques et de responsabiliser les praticien.ne.s.

Le processus de recherche-action consiste à engager les praticien.ne.s dans un examen systématique axé sur la recherche de solutions à des problèmes pratiques, puis sur l’élaboration d’activités visant à améliorer les résultats dans les cycles subséquents (Koshy et al., 2010).

Selon Levin et Greenwood (2001), une recherche-action de qualité :

- est contextuelle;

- aborde des problèmes de la vie réelle;

- implique que les praticien.ne.s participant.e.s donnent un sens à leur travail en menant une réflexion qui débouche sur une action.

Chaque cycle de recherche-action comprend des étapes de planification, d’action, d’évaluation et de réflexion. Le cycle comprend la détermination de l’objectif (p. ex., un problème, des améliorations à apporter, des objectifs d’apprentissage), l’élaboration d’un plan pour évaluer les progrès, la mise en œuvre du plan, la réflexion sur les progrès et la détermination des changements nécessaires pour améliorer et mettre en œuvre de nouveau le plan, ce qui guidera le nouveau cycle (Koshy et al., 2010; Macintyre, 2000).

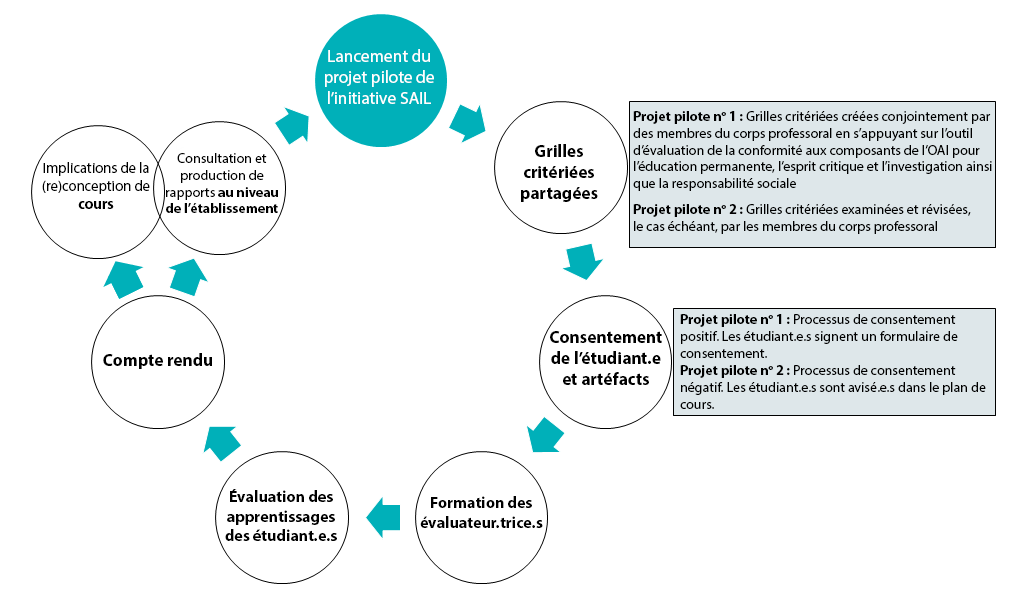

Le cycle de planification de l’initiative SAIL comprend l’application de méthodes qualitatives (groupes de discussion, évaluations descriptives fondées sur des grilles critériées, consultations communautaires) alliées à une analyse descriptive quantitative initiale des taux de consentement. Le cycle de planification de l’initiative SAIL en huit étapes est illustré ci-dessous (figure 1).

À l’Université Thompson Rivers, la première et la deuxième éditions de l’initiative SAIL comprenaient l’utilisation de grilles critériées institutionnelles élaborées par le corps professoral. Elles comprenaient aussi la collecte de données pour évaluer l’atteinte par les étudiant.e.s de trois objectifs d’apprentissage institutionnels (OAI) : Esprit critique et investigation, Responsabilité sociale et Éducation permanente. L’enseignement de ces OAI était intégré dans des cours désignés qu’on appelait les cours conformes aux OAI. Pour recueillir des données, les membres du corps professoral ont évalué les travaux des cours de leurs pairs à l’aide d’une grille critériée partagée.

Une fois que sont formées les communautés de pratique dirigées par le corps professoral (les « groupes de travail ») pour chacun des OAI, les étapes suivantes se mettent en branle :

| Description | |

|---|---|

| 1. Préparation, recrutement et lancement |

Préparation, ce qui comprend la consultation et l’approbation, l’examen des politiques, la vérification de la conformité (notamment auprès du comité d’éthique de la recherche) et le recrutement de membres du corps professoral. |

| 2. Grilles critériées partagées | Élaboration (ou amélioration) des grilles critériées partagées. |

| 3. Consentement et artéfacts des étudiant.e.s | Choix des artéfacts des étudiant.e.s (travaux de cours) en vue de leur évaluation à l’aide des grilles critériées. Communication avec les étudiant.e.s au sujet du processus de consentement. |

| 4. Formation des évaluateur.trice.s | Participation du corps professoral à la formation des évaluateur.trice.s donnée par un.e formateur.trice en pédagogie et un.e praticien.ne de l’assurance qualité. |

| 5. Évaluation des apprentissages des étudiant.e.s | Évaluation par le corps professoral de deux des travaux de leurs pairs à l’aide d’une grille critériée partagée et d’un formulaire d’évaluation. |

| 6. Compte rendu | Participation des membres du corps professoral à un groupe de discussion animé par les coordinateur.trice.s SAIL, qui utiliseront des messages semi-structurés pour recueillir des données sur l’efficacité du projet pilote. |

| 7. Consultation et production de rapports de l’établissement | Rédaction, révision et diffusion des conclusions et des recommandations. |

| 8. Implications de la (re)conception d’un cours | Examen et discussion par les membres du corps professoral concernant l’évaluation et la rétroaction fournies par leurs pairs quant à l’apprentissage des étudiant.e.s. Ils examinent, adaptent et modifient leurs cours, le cas échéant, sur la base des commentaires reçus. |

Les activités de consultation institutionnelle et de production de rapports ainsi que la (Re)conception de cours se déroulent en parallèle. La présentation de rapports est assurée conjointement par les coordonnateurs.trice.s et les membres du corps professoral, que la modification des cours est assurée par les professeur.e.s. Une description détaillée de chaque étape se trouve dans les prochaines sections.

Coordination

L’initiative SAIL est coordonnée conjointement par le Centre d’excellence en enseignement et en apprentissage et le Bureau de l’assurance de la qualité de l’Université Thompson Rivers. Elle est codirigée par une formatrice en pédagogie et une praticienne en assurance de la qualité en partenariat avec des membres du corps professoral de l’ensemble de l’Université.

Membres des projets pilotes SAIL

Coordonnateur.trice.s SAIL (co-chercheur.euse.s principaux.ales) : Le rôle principal des coordinateur.trice.s SAIL est de faciliter les différents aspects du projet de recherche, notamment en supervisant le processus lié au Comité d’éthique de la recherche (CER) et en facilitant le développement des ressources (c.-à-d. les grilles critériées institutionnelles et les formulaires d’évaluation). Pour ce faire, les coordinateur.trice.s organisent la formation des évaluateur.trice.s, proposent des occasions pour renforcer l’esprit d’équipe au sein des groupes de travail des OAI, gèrent le site Web Moodle de l’initiative SAIL et encouragent la diffusion des résultats de la recherche. De plus, les coordonnateur.trice.s SAIL répondent aux demandes du corps professoral et des étudiant.e.s engagé.e.s dans le projet de recherche.

Une liste de contrôle à l’intention des coordinateur.trice.s SAIL, couvrant le lancement jusqu’à la clôture du projet, est accessible ici : Liste de vérification pour la coordination de l’initiative SAIL (PDF)

Membres du corps professoral (co-chercheur.euse.s) organisés en groupes de travail : Pour chaque OAI évalué, on établit une communauté de pratique composée de membres du corps professoral (« groupe de travail sur les OAI »). Chaque groupe de travail se concentre sur l’atteinte de l’OAI correspondant par les étudiant.e.s. Une communauté de pratique est formée lorsqu’un groupe de personnes souhaite partager leurs expériences et leurs connaissances communes liées à un domaine d’expertise particulier.

Les membres du corps professoral qui enseignent les cours conformes aux OAI se portent volontaires pour participer à l’initiative SAIL. Au sein de leur groupe de travail, ils font office de co-chercheur.cheuse.s ou de co-évaluateur.trice.s qui :

- sélectionnent un de leurs cours pour qu’il soit inclus dans l’initiative SAIL;

- révisent (ou créent conjointement) une grille critériée d’un OAI;

- sélectionnent un travail de cours;

- communiquent aux étudiant.e.s le processus de consentement;

- évaluent un échantillon de deux travaux de collègues;

- examinent le rapport de l’évaluation faite par leurs collègues;

- explorent les recommandations découlant du processus à l’étape du compte rendu.

Les groupes de travail sur les OAI sont essentiels à la méthodologie de l’initiative SAIL. C’est pourquoi ils ont été utilisés dans les deux éditions de l’initiative, soit en 2020-2021 et en 2021-2022. Chaque groupe de travail interdisciplinaire est doté de sa propre grille critériée institutionnelle partagée, participe à une série de rencontres et d’occasions d’établir la confiance, dispose d’un site Web Moodle, suit une formation des évaluateur.trice.s et participe à un compte rendu du projet.

Soutien administratif : Le soutien administratif pour la programmation des réunions, le stockage des dossiers, le suivi de la procédure de consentement et la réponse aux demandes générales est assuré par le ou la coordonnateur.trice du bureau au sein du Centre d’excellence en enseignement et en apprentissage.

Étudiant.e.s (participant.e.s à l’étude) :

Dans le cadre de l’initiative SAIL, les étudiant.e.s sont les participant.e.s à l’étude. Plus précisément, il s’agit des étudiant.e.s inscrit.e.s à des cours conformes aux OAI. Le processus de consentement approuvé par le CER permet aux étudiant.e.s de fournir leurs données dans le cadre de leurs travaux de cours. De plus, nous avons sollicité leur rétroaction à l’étape de consultation institutionnelle et de production de rapports afin d’enrichir la deuxième édition du projet.

Bibliographie

Koshy, E., Koshy, V. et Waterman, H. (2010). Action research in healthcare. Sage.

Levin, M. et Greenwood D. (2001). Pragmatic action research and the struggle to transform universities into learning communities. In P. Reason & H. Bradbury (dir.) Handbook of action research: Participative inquiry and practice. SAGE.

Macintyre, C. (2000). The art of action research in the classroom. David Fulton Publishers.