2 Veuves et électrices : genre, citoyenneté et élection partielle à Montréal en 1832

Bettina Bradbury

Traduit de l’anglais par Hélène Paré[1]

Le bureau de vote était ouvert depuis six jours lorsque Marguerite Paris, veuve d’un journalier, monta sur l’estrade pour exprimer son vote. D’une voix suffisamment forte pour être entendue des hommes qui enregistraient les votes, elle déclara publiquement qu’elle choisissait le candidat patriote, Daniel Tracey, au cours de cette élection partielle qui se déroulait dans le quartier Ouest de Montréal, dans le Bas-Canada[2]. Cela se passait le 1er mai 1832. La veille, des agents officiels avaient déménagé le bureau de vote depuis la salle communautaire de l’église American Presbyterian – lieu que ne fréquentaient guère les Montréalais francophones et catholiques comme Marguerite – vers une maison située derrière l’église et appartenant à l’un des frères Donegani, partisans des patriotes réformistes[3]. Même une veuve illettrée savait que les hustings [estrade où se tenait le vote] étaient un terrain particulièrement dangereux pendant cette période électorale. Les journaux de Montréal, ville coloniale, avaient rapporté des bagarres dès l’ouverture du bureau de scrutin. Les nombreux citoyens de Montréal qui, comme cette veuve, ne savaient ni lire ni écrire avaient forcément entendu parler de l’agitation autour du poll [bureau de vote]. La veille du jour où vota Marguerite Paris, le Montreal Gazette, champion à tous crins de l’homme d’affaires et candidat de l’ordre établi Stanley Bagg, avait rapporté des « émeutes et des troubles absolument scandaleux » : « Plusieurs de nos citoyens les plus respectables ont été agressés, battus ou malmenés très violemment[4]. » Le même jour, La Minerve, tout aussi inébranlable dans sa promotion de Daniel Tracey, fougueux directeur irlandais du Vindicator et candidat du Parti patriote, avait décrit les insultes et la violence que trois de ses partisans avaient essuyées de la part de « boulés » [c’est-à-dire bullies ou fiers-à-bras] enivrés[5].

En prenant la décision de voter, la veuve Marguerite Paris mettait le pied dans un espace public physiquement dangereux et convoité par des groupes opposés sur les plans politique et culturel, soit un espace surveillé et interprété par les rédacteurs des journaux très partisans de la ville et un espace occupé par des hommes et quelques femmes de toutes les origines sociales, ethniques et religieuses. Bientôt, même s’approcher du bureau de vote serait décrit comme un geste périlleux[6]. Ce danger n’a pas dissuadé des veuves comme Marguerite. Il ne semble pas non plus que ces veuves et d’autres femmes de la colonie aient accepté comme allant de soi l’idée que la politique et la sphère publique n’appartenaient qu’aux hommes, même si à cette époque, selon plusieurs historiennes et historiens, cette idée prévalait de plus en plus dans le monde occidental[7].

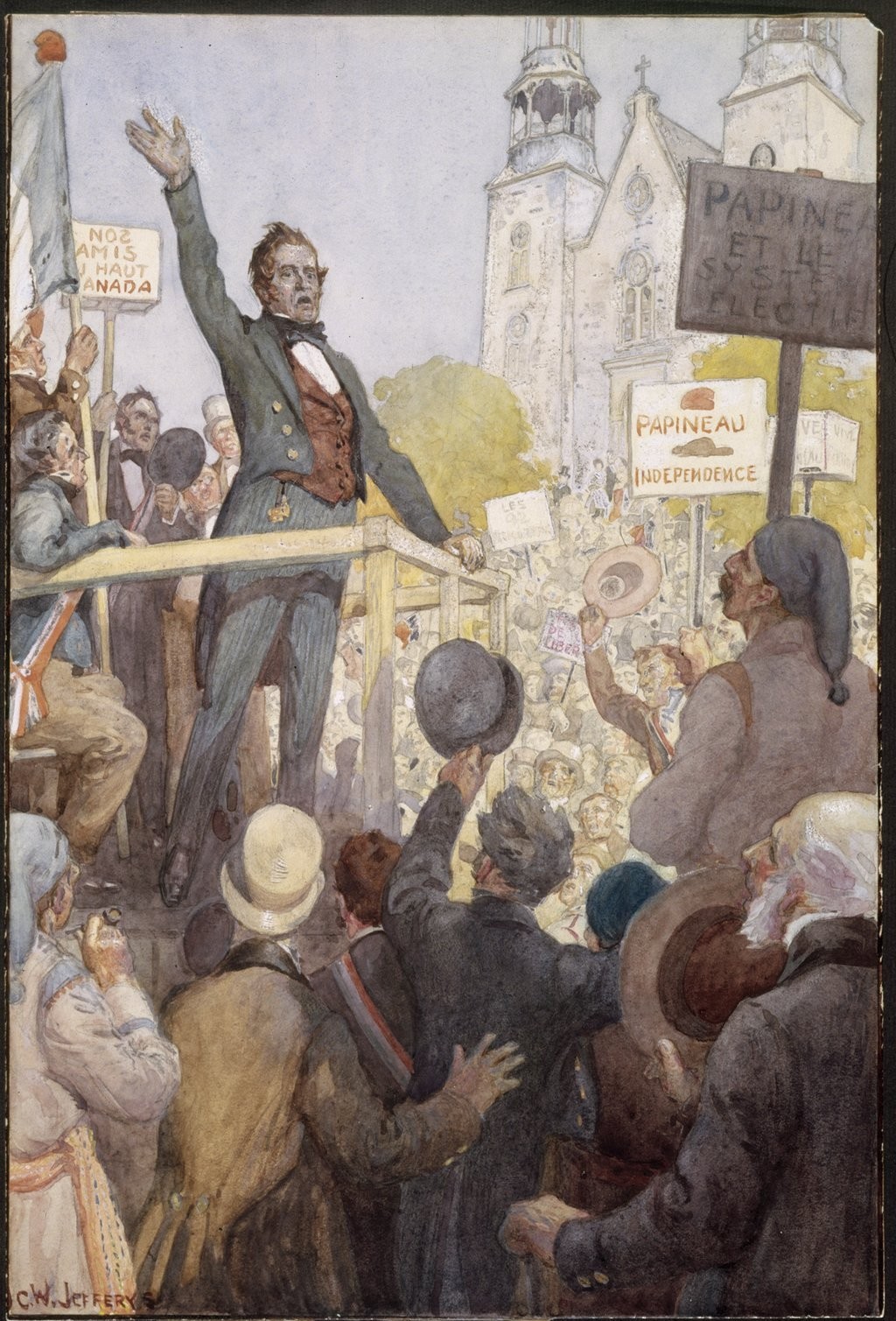

Les spécialistes en histoire du Canada connaissent bien cette élection, qui fut longue et violente. Elle constitua un moment déterminant dans la détérioration des relations entre les patriotes francophones et catholiques, qui détenaient le pouvoir à l’Assemblée législative – élective – et les tories, le groupe britannique, conservateur et partisan du gouverneur qui dominait au Conseil législatif et au Conseil exécutif – non électifs – du Bas-Canada, colonie qui devint plus tard la province de Québec. Les patriotes, comme tant d’autres bourgeois réformistes ailleurs en Occident, cherchaient à accroître le pouvoir des élus. Leur lutte les opposait à l’intransigeance des dirigeants officiels de la colonie et de leurs partisans, connus dans l’opinion publique sous le nom Parti anglais. Rétrospectivement, l’élection partielle de 1832 apparaît comme un microcosme urbain des rébellions qui, en 1837 et 1838, opposeront les patriotes et leurs partisans à la milice urbaine et à l’armée britannique. C’est à la lumière de ces rébellions que la plupart des historiens ont analysé cette élection. Le conflit a par conséquent été interprété principalement sous l’angle des différences ethniques, liées en partie à des positions de classes. Il a donc été considéré essentiellement comme une joute entre les tories anglais et les patriotes canadiens-français et comme un moment clé dans la construction du nationalisme québécois[8].

L’élection partielle dans le quartier Ouest de Montréal fut effectivement un moment clé dans la production de conceptions divergentes de la nation, dans cette colonie se composant d’autochtones dont le nombre diminuait, de descendants des Canadiens conquis par les Britanniques en 1760 et de migrants anglophones et d’origines diverses, toujours plus nombreux[9]. Elle se démarqua également comme un événement crucial dans la contestation du pouvoir colonial. En outre, comme dans toutes ces conceptions de l’identité et de la nation, les notions de genre, de classe et d’ethnicité ont contribué par leurs interactions à modeler et à remodeler les pratiques et les interprétations de l’événement. L’expérience vécue par les femmes qui, comme Marguerite Paris, votèrent aux élections du Bas-Canada en général et à cette élection partielle en particulier, offre aussi aux historiennes et aux historiens un élément additionnel dans les recherches sur le genre, l’exercice de la citoyenneté et les contours changeants de la sphère publique. Les spécialistes de l’histoire de France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada ont exploré la masculinisation de la citoyenneté au lendemain des révolutions démocratiques et l’attribution du droit de vote à un nombre plus grand d’hommes. Le présent texte rejoint les études qui s’intéressent à la redéfinition des rapports de genre dans les sphères publique et privée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe et le corpus grandissant de documents qui explorent l’histoire complexe de l’engagement des femmes dans de multiples domaines publics, en littérature et dans les journaux, en religion et en politique. Plus précisément, ce texte répond à l’appel lancé par Jane Rendall aux historiennes et historiens pour qu’ils s’intéressent davantage à la façon dont certaines femmes, au XIXe siècle, ont exercé leur droit de vote; il expose la microhistoire de la participation des femmes à une élection partielle particulière, dans une colonie où la participation active des femmes à la politique n’était pas inhabituelle et fut rapportée dans une documentation encore accessible. Cet article s’ajoute donc aux études sur les électrices d’autres juridictions du XVIIIe ou du XIXe siècle[10].

Si nous sommes en mesure d’examiner d’assez près le vote des femmes et les électrices elles-mêmes dans l’histoire du Québec, c’est que certains registres de scrutins, où le déroulement de l’élection a été soigneusement consigné en détail, ont été conservés jusqu’à nos jours. Ces registres montrent qu’environ deux cent vingt-six femmes ont demandé à voter dans cette seule élection partielle. Un nombre élevé de votantes n’est d’ailleurs pas exceptionnel. Plus tôt, au cours du même mois, soixante-dix femmes avaient voté dans l’élection partielle servant à désigner les représentants de l’autre moitié de Montréal. En outre, Nathalie Picard a démontré qu’entre 1791 et 1849 des femmes ont exprimé leur vote dans au moins quatorze autres circonscriptions de la colonie britannique du Bas-Canada. De nombreux registres de scrutin ont disparu, mais il existe suffisamment de preuves pour avancer que le nombre de votantes a augmenté avec le temps[11]. Cette participation des femmes aux élections était d’ailleurs connue au-delà des frontières de la colonie. En juin 1820, bien avant l’élection partielle de 1832, un journal publié dans la colonie du Nouveau-Brunswick reprenait l’éditorial d’un périodique montréalais qui tournait en ridicule « l’influence croissante des femmes en politique dans le Bas-Canada » et prédisait les dangers d’un « État en jupons », dans le cas où les femmes continueraient à voter[12].

Les historiens du Québec ont reconnu que cette élection partielle avait été un moment important dans la modification des droits des femmes dans le Bas-Canada. Au cours des années 1980, l’historien antinationaliste Fernand Ouellet a avancé que le chef patriote Louis-Joseph Papineau avait décidé de retirer le droit de vote aux femmes peu de temps après l’élection partielle de 1832, car trop de femmes avaient voté pour le candidat conservateur. Dans la toute première synthèse de l’histoire des femmes au Québec, les historiennes du Collectif Clio ont relié la tentative législative d’empêcher les femmes de voter en 1834 aux modifications ayant pour effet de restreindre le droit au douaire, en 1840, y voyant une preuve de la « défaite des anciens droits des femmes » au profit de « la logique qui [prévalait] XIXe siècle » et de la progression du capitalisme sous l’influence des intérêts britanniques[13]. Plus récemment, on a mis en lumière les conceptions changeantes des rapports entre hommes et femmes qui avaient étayé la décision politique d’exclure explicitement les femmes du processus électif. Allan Greer et Nathalie Picard ont ainsi l’un et l’autre étudié la question et relié la suppression du droit de vote des femmes dans la colonie au phénomène plus large de la genrification de la politique qui a caractérisé la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe dans presque tout l’Occident. Greer attribue adroitement la perte du droit de vote par les femmes à la propagation, surtout parmi les patriotes, des idées rousseauistes sur le caractère naturel des différences sexuelles et de la définition des sphères séparées[14]. Pourtant, Greer relègue assez rapidement les femmes à la maison et aux tâches domestiques et accepte trop facilement la rhétorique selon laquelle des sphères séparées auraient façonné la vie des femmes. Si l’idéologie des « sphères séparées » pour les hommes et les femmes et de la politique comme domaine des hommes était aussi puissante qu’il le laisse entendre, alors la présence, en 1832, de femmes comme Marguerite Paris ou Émilie Tavernier au bureau de vote, dans la galerie du public ou à l’Assemblée législative serait difficilement explicable, tout comme l’intérêt passionné que les femmes de la famille du chef patriote Louis-Joseph Papineau ont porté à la politique[15].

Dans le présent texte, j’étudie autrement cette élection partielle. Je l’aborde en premier lieu sous l’angle de l’expérience vécue par certaines des veuves qui se sont présentées pour voter en avril et mai 1832. J’explore ensuite les liens entre cette élection et la décision prise par les politiciens d’exclure les femmes du processus électif, d’abord en 1834, puis de manière réussie en 1849[16]. Après un examen détaillé des caractéristiques des électrices, j’analyse, dans la deuxième partie de l’article, la production des idées relatives aux classes, à l’ethnicité, au genre et à la citoyenneté dans la presse montréalaise. Dans la troisième section, je concentre mon attention sur plusieurs retombées de cette élection. La première est la preuve recueillie par le comité de l’Assemblée législative dominée par les patriotes qui, à la fin de 1832 et au début de 1833, appela de nombreuses personnes à témoigner de leur expérience de cette élection. À cet égard, j’examine en détail le rôle important joué par un citoyen, Jacques Viger, futur maire de Montréal, dans la production de connaissances pour le comité, sur la participation des femmes à cette élection[17]. La deuxième est le court débat qui eut lieu dans la même Assemblée et qui mena à la tentative d’empêcher les femmes de voter en 1834 et à leur exclusion effective en 1849.

Veuves et autres femmes aux hustings

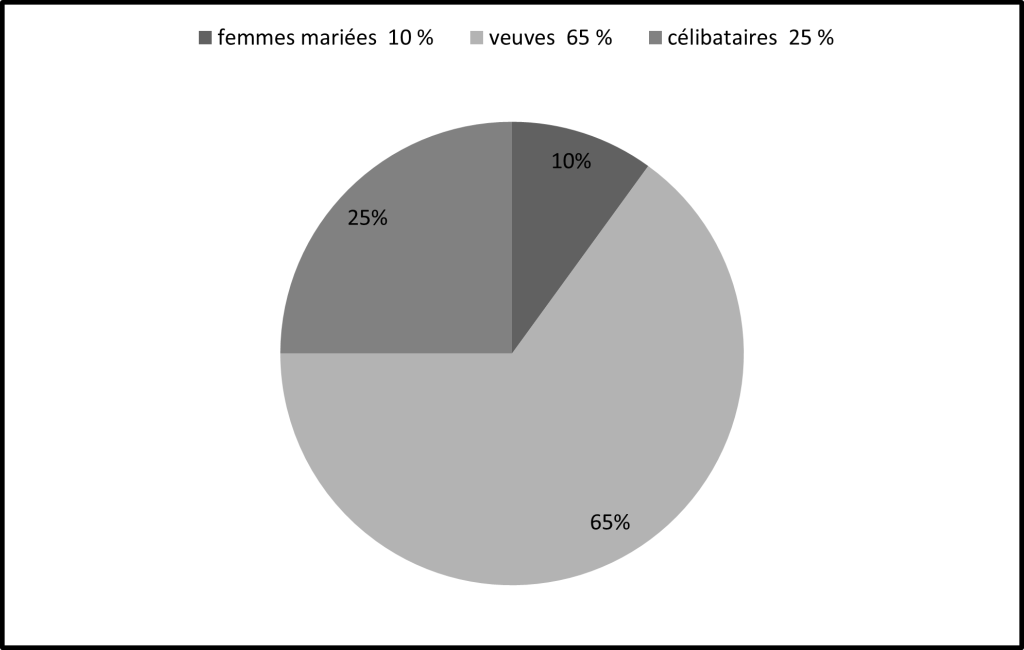

Marguerite Paris et Émilie Tavernier furent parmi les cent quarante et une veuves qui se rendirent aux lieux de vote dans le but de voter durant l’élection partielle de 1832 dans le quartier Ouest. Un nombre beaucoup plus restreint de femmes mariées ou célibataires cherchèrent, elles aussi, à exercer leurs droits de citoyennes. Les femmes ont constitué 14% des citoyens ayant cherché à exprimer leur choix politique au cours de cette élection tumultueuse. Selon Nathalie Picard, ce pourcentage représente la participation féminine la plus élevée au cours d’élections tenues dans le Bas-Canada et pour lesquelles elle a retracé des registres de scrutin[18].

Domiciliées dans le Bas-Canada, ces femmes pouvaient s’imaginer prendre part au scrutin, parce que la loi ne les en empêchait pas explicitement et parce que d’autres femmes avaient profité de ce droit à de multiples occasions depuis 1791. Cette année-là, une loi constitutionnelle avait institué la première Assemblée législative élective et déterminé le cens électoral, notamment les exigences en matière de propriété immobilière liées à l’éligibilité. Cette loi avait décrit les électeurs comme des « personnes » et seul le candidat politique était désigné spécifiquement par le pronom « il ». La personne admise à voter devait être âgée de 21 ans, être « citoyen naturel ou sujet de Sa Majesté » et, ce qui avait le plus d’importance, posséder ou louer un bien immobilier d’une valeur donnée. Au cours des premières décennies du XIXe siècle, les électeurs des villes devaient posséder une maison ou un lot de terre « de la valeur annuelle d’au moins cinq livres sterling, c’est-à-dire : cinq livres onze chelins et un denier et un quart courant », ou avoir habité pendant les 12 mois précédant l’élection dans un logement dont le loyer correspondait au double du montant ci-dessus, soit 11 livres, 2 s et 2,5 d courant[19]. Ces sommes peu élevées rendaient le droit de vote beaucoup plus étendu et plus inclusif qu’en Angleterre ou que dans certaines autres colonies de l’Amérique du Nord britannique[20]. Les catholiques pouvaient voter et, après 1831, les juifs également. Près de Montréal, sur la rive sud du Saint-Laurent, au moins vingt-sept femmes autochtones de Kahnawake votèrent à l’élection de 1825 dans le comté [circonscription] de Huntingdon, où elles contribuèrent à élire Austin Cuvillier, alors candidat du Parti canadien[21].

La législation locale faisant partie du gouvernement constitutionnel britannique donnait aux femmes des droits à titre de sujets britanniques de la colonie. La Coutume de Paris, ensemble des lois françaises conservé pour toutes les matières civiles après la conquête britannique, déterminait les droits des femmes en matière de propriété et d’héritage. Comme dans le droit civil d’une grande partie de l’Europe, et contrairement à la common law anglaise prévalant dans la plupart des États d’Amérique du Nord et la majorité des colonies britanniques du continent, le mariage créait une communauté de biens partagée également entre l’homme et la femme, mais administrée par l’homme. Si la femme devenait veuve, la moitié des biens de cette communauté devenait sa propriété. Elle avait aussi droit au douaire, c’est-à-dire le droit d’utiliser la moitié des immeubles que son mari possédait avant son mariage ou dont il avait hérité. Ce droit passait ensuite aux enfants. À la mort de leur mari, les femmes mariées en communauté de biens avaient donc plus de chances d’accéder à la propriété que les veuves régies par la common law. Un voyageur anglais estimait que ces lois expliquaient « pourquoi le sexe faible avait autant d’influence […] et même un air de supériorité à l’égard des maris[22]. » Les marchands anglais se répandaient en injures contre la façon dont ces règles privaient les hommes de ce qu’ils considéraient comme leur droit d’accumuler librement des biens. Peu de temps après la conquête britannique, ils réussirent à faire adopter des lois qui donnaient à tous, hommes et femmes, la liberté de disposer par testament, sans que celle-ci puisse annuler le droit des veuves au douaire. Les immigrants non issus de France apprirent rapidement à recourir aux notaires pour obtenir des contrats de mariage établissant la séparation de biens ou donnant aux maris des pouvoirs plus proches de ceux qui se trouvaient dans la common law anglaise[23].

Selon l’interprétation la plus large de la loi électorale, les femmes qui étaient personnellement propriétaires ou locataires de biens immeubles de la valeur stipulée devaient avoir le droit de voter. Les veuves et les célibataires qui avaient fait l’acquisition de biens par héritage ou par achat, ainsi que les femmes qui s’étaient mariées en séparation de biens et avaient conservé leurs avoirs faisaient partie de ce groupe. Dans les faits, la pratique d’autoriser les femmes à voter variait d’une région à l’autre et d’une élection à l’autre[24]. Pour les femmes, c’était un droit contesté, donc précaire. L’« officier rapporteur » [aujourd’hui directeur du scrutin] détenait un grand pouvoir de décision quant au droit de vote d’une personne. Il dirigeait l’élection, désignait le greffier chargé de le seconder, faisait afficher l’avis d’élection, déterminait le lieu du bureau de vote, demandait aux magistrats de fournir des policiers pour maintenir l’ordre au besoin, présidait aux assermentations, inscrivait tous les renseignements dans le registre du scrutin et, enfin, entendait les objections des candidats au vote d’une personne et jugeait de leur recevabilité. Jacques Viger, partisan des patriotes et futur maire de Montréal, affirma plus tard devant les membres de l’Assemblée législative chargés d’enquêter sur l’élection partielle dans le quartier Ouest que, à titre de directeur du scrutin pour l’élection partielle dans le quartier Est de Montréal, il avait systématiquement refusé d’autoriser les femmes mariées à voter. Il avait aussi renvoyé « des personnes dans un état d’ivresse ». Même si Viger faisait un rapprochement entre les épouses, dépourvues d’indépendance, et les ivrognes, habituellement considérés comme influençables, il n’avait pas contesté le droit de vote des veuves et des femmes célibataires. Celles-ci avaient représenté plus de 9% des votants dans cette élection partielle[25].

Les violences et les conflits connurent peu de répit durant les vingt-trois journées où le bureau de vote fut ouvert. Le système électoral avait hérité des méthodes de vote public ayant cours en Angleterre et quelque peu modifiées par les lois du Bas-Canada. Les représentants du gouvernement choisissaient les lieux où le vote devait se tenir, les candidats s’adressaient à la foule et les électeurs proclamaient leur choix à haute voix. Si une heure s’écoulait sans que personne ne demande à voter, on déclarait la fin de l’élection et la victoire du candidat en avance. Une des façons d’essayer d’assurer cette victoire au candidat ayant obtenu le plus de votes à un moment donné était par conséquent de barrer la route à ses adversaires[26]. Les candidats et leurs partisans pouvaient également contester verbalement le droit de vote des personnes qui soutenaient leurs opposants. Porter des rubans, des cocardes et des insignes était illégal, tout comme lancer des propos insultants, bloquer l’accès du bureau de vote, se battre et acheter des boissons alcoolisées[27]. Les assemblées nocturnes dans les endroits que fréquentaient surtout les hommes, comme les tavernes et les lieux publics où les champions de chaque candidat essayaient de recruter des électeurs, donnaient lieu, le jour venu, à des huées et des bousculades. Dans le rude contexte politique du vote public, les deux côtés s’embarquaient dans des manœuvres d’intimidation verbale et physique. La violence occupa une telle place dans cette élection que les journaux firent grand état des rares journées calmes. Ils rapportèrent aussi le décompte de chaque journée de vote. La publication de ces résultats informait l’ensemble de l’électorat de la tendance du vote, comme le font aujourd’hui les sondages d’opinion. Dans ces luttes politiques du XIXe siècle, la campagne électorale, le vote réel et la publication des choix populaires avaient lieu simultanément, ce qui donnait un puissant mélange qui attisait les violences.

Au cours de l’élection partielle de 1832, Stanley Bagg, le candidat associé de près à l’élite coloniale, eut le pouvoir d’influencer le déroulement de l’élection d’une manière dont Tracey était incapable. Un des signes évidents de cette influence est le fait qu’on installa le bureau de vote dans une église protestante, dans cette ville où les catholiques formaient la majorité et où la plupart des sympathisants des patriotes étaient catholiques. Tout au long du déroulement de l’élection, Bagg et ses partisans firent jouer leurs liens étroits avec des juges de paix leur demandant d’assermenter des constables [ou gardiens de la paix] additionnels, issus des rangs de ces partisans, et de les affecter au maintien de la paix. Certains de ces constables étaient les mêmes brutes qui avaient intimidé les partisans de Tracey. L’avant-dernier jour de ce qui allait devenir l’élection la plus longue de l’histoire de la colonie, alors que la colère et l’intimidation atteignaient de nouveaux sommets, des magistrats favorables à Bagg firent intervenir les soldats britanniques casernés dans la ville. À la fin de la journée, trois hommes dans la foule, tous canadiens, étaient morts sous les balles des soldats. Les Canadiens renommèrent aussitôt « rue du Sang » l’endroit où ces hommes étaient tombés[28].

Tout cela était encore à venir lorsque Marguerite Paris déclara son vote, le 1er mai – journée relativement calme, comme le rapporteraient les journaux. Le bureau de vote était ouvert depuis huit heures du matin. Tracey se trouvait nettement en avance avec ses 296 votes, alors que Bagg en avait 220. Lorsque Marguerite Paris monta sur l’estrade pour exprimer son choix, Stanley Bagg contesta son droit de voter. On exigea alors que cette femme de journalier démontre publiquement que sa prétention à son droit de citoyenne était bien fondée. Elle affirma sous serment qu’elle possédait réellement les biens qui lui conféraient la qualité d’électeur et son vote fut accepté. Le greffier inscrivit le nom de Marguerite Paris sur le registre de scrutin, précisa qu’elle demeurait rue Vallée, dans le quartier Saint-Laurent, ajouta une marque indiquant son vote et nota que Bagg avait contesté son droit de voter. Puis l’officier rapporteur, [Georges-Hippolyte LeComte Dupré, dit] Saint-Georges Dupré, signa alors à côté de cette inscription[29].

Les femmes qui envisageaient de voter pouvaient s’attendre à une série de remises en question. La première consistait à se demander si, en tant que femmes, elles devraient se rendre au bureau de scrutin, car l’idée voulant que cet engagement politique fût inconvenant pour une femme avait ses défenseurs dans la colonie. Au début des années 1820, un article dans le Montreal Gazette avait rejeté la participation des femmes aux élections comme une idée « absurde et inconstitutionnelle ». Peu après l’élection, le même journal, organe du Parti bureaucratique, pro-britannique, reproduisait la déclaration d’une romancière anglaise, Mme Hemans, selon laquelle une femme ne pourrait « jamais apparaître de façon régulière dans le forum ou à la chaire – dans le sénat ou au bureau de scrutin […] sans que son caractère sexuel s’en trouve déprécié ». En contraste frappant avec cela, une pétition signée par des électeurs de Québec en 1828 mettait l’accent sur l’égalité intellectuelle des femmes et des hommes : « Le droit de vote n’est naturel ni chez l’homme ni chez la femme, il est donné par la loi […] » et fondé sur la qualité d’électeur. Cette pétition fut reproduite avec éloges dans La Minerve, qui précisa que les veuves dûment qualifiées étaient en tout point égales aux hommes[30]. L’année précédente, La Minerve avait louangé le vote des femmes patriotes à l’élection et relaté favorablement qu’elles avaient couronné de fleurs leur candidat, victorieux[31].

La présence d’une femme au bureau de scrutin suscite suffisamment de contestation pour que son initiative risque de ternir sa réputation. Malgré cela, les femmes s’y présentaient en grand nombre. En route vers les hustings, certaines d’entre elles ont sans doute dû braver les railleries des opposants à leur candidat. Les femmes pouvaient s’attendre à être humiliées par un directeur du scrutin qui refuserait de les laisser voter, s’il les soupçonnait de ne pas avoir la qualité d’électeur ou s’il avait décidé que les femmes n’étaient pas censées voter. Peut-être encore, comme ce fut le cas de Marguerite Paris, elles étaient obligées de défendre l’authenticité de leur droit contre une contestation de la part de l’adversaire de leur candidat et d’affirmer sous serment qu’elles possédaient la qualité d’électeur. Quelques jours plus tard, alors que l’élection de 1832 tirait à sa fin, le directeur du scrutin exigea que le chef de police de Montréal mette à sa disposition six constables, armés de longs « bâtons de constables », pour empêcher quiconque de trop s’approcher des hustings, sauf si ces gens désiraient voter ou accompagnaient des dames[32]. Par ce geste protecteur, le directeur du scrutin faisait état de la présence des femmes et laissait entendre que les femmes qui votaient, les électrices, étaient différentes des électeurs.

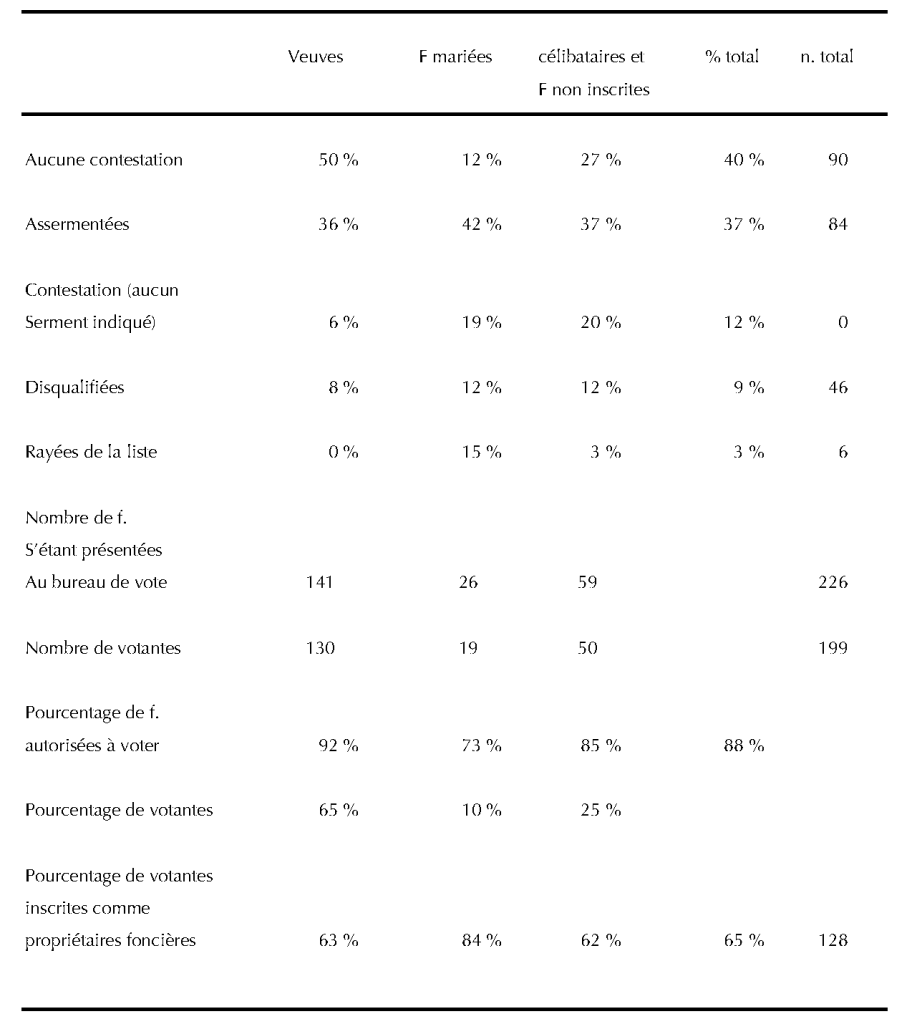

Marguerite Paris ne fut pas la seule à devoir attester publiquement qu’elle satisfaisait aux exigences requises pour voter. Parmi les femmes qui osèrent se présenter aux hustings au cours de cette élection, six sur dix se retrouvèrent dans l’une ou l’autre des situations suivantes : ou bien elles furent obligées par l’adversaire de leur candidat de jurer qu’elles possédaient la qualité d’électeur ou bien elles ne furent pas autorisées à voter. Les femmes étaient beaucoup plus susceptibles d’être disqualifiées et de voir leur participation contestée que les hommes. Plus d’une femme sur cinq fut ainsi disqualifiée ou refusa de prêter serment et se retira[33]. Quant aux hommes qui furent disqualifiés ou qui se retirèrent, leur pourcentage fut deux fois moindre que celui des femmes[34]. L’ambiguïté qui régnait quant à savoir si les femmes avaient leur place au bureau de scrutin servait de prétexte à une opposition agressive à la revendication de leur droit, tout comme l’idée, exprimée périodiquement dans les médias et reprise plus tard, selon laquelle les femmes étaient recherchées par les candidats parce qu’il était possible de leur indiquer pour qui voter. À l’instar des « infirmes », des « ivrognes » et d’autres catégories de Montréalais, les femmes étaient jugées dépourvues d’indépendance et d’autonomie. La façon de traiter les femmes, individuellement, au bureau de scrutin, dépendait d’un mélange complexe d’opportunisme politique, de réseaux personnels et de traitement genré, où certains hommes protégeaient certaines femmes au moment où elles se présentaient au bureau de scrutin, tandis que d’autres se lançaient dans une remise en question hostile.

Lors de ces contestations au bureau de vote, les femmes n’étaient pas toutes traitées de la même manière, comme une catégorie homogène. Les veuves rencontraient moins d’opposition ou faisaient preuve d’une plus grande ténacité que les femmes mariées et les célibataires. Aucune veuve ne se retira, peu d’entre elles furent appelées à prêter serment et elles finirent par voter dans une proportion plus grande que les autres femmes. Ces femmes n’étant manifestement plus sous l’autorité patriarcale du père ou du mari, leur droit de voter en se fondant sur leur indépendance et sur leur possession de biens était davantage pris au sérieux que celui des célibataires ou des femmes dont les biens étaient séparés de ceux de leurs maris. Au bureau de scrutin, ce qui importait, c’était que les femmes soient reconnues comme possédant des biens immeubles ou qu’elles pouvaient jurer que c’était bien le cas. Ainsi, même si la moitié des veuves purent voter sans remise en question de leur droit, seulement le quart des femmes célibataires eurent droit à ce traitement, comme le huitième des épouses venues voter.

Le registre du scrutin ne renferme aucune contestation du droit de vote d’Émilie Tavernier, veuve Gamelin. Celle-ci confirma les liens politiques étroits de sa famille avec les patriotes en choisissant Tracey, le 9 mai, douzième jour de l’élection. Son frère, François Tavernier, était un ardent partisan de Papineau et des patriotes. Il avait été son tuteur entre la mort de leur père, qui l’avait laissée orpheline à l’âge de 14 ans, et son mariage avec Jean-Baptiste Gamelin en 1823. Au cours de l’élection de mai 1832, d’ailleurs, François Tavernier fut arrêté et accusé de voies de fait contre un partisan de Bagg[35]. Un autre parent d’Émilie, son cousin Joseph Perrault, décédé l’année précédente et avec lequel elle avait été élevée, avait été élu député de Montréal et avait appuyé le Parti canadien, précurseur du Parti patriote. Elle avait aussi des liens familiaux étroits avec certaines familles canadiennes notables qui avaient rompu avec Papineau pour se rallier à Bagg et à ses partisans tories. Ses relations familiales solides, ses biens immobiliers et sa réputation de veuve catholique fervente œuvrant auprès des pauvres et des personnes âgées de la ville lui assuraient une immunité contre le harcèlement.

Émilie Tavernier était devenue veuve en 1828 après cinq années de mariage avec le marchand Jean-Baptiste Gamelin, beaucoup plus âgé qu’elle. Un an plus tard, son seul fils survivant mourait lui aussi. Son contrat de mariage, qui avait prévu la séparation des biens des deux époux, avait aussi stipulé que si tous les enfants issus du mariage mouraient avant le conjoint survivant, ce dernier pouvait disposer en toute propriété de l’ensemble des biens du défunt[36]. Devenue veuve, elle disposait pour subsister de trois petites propriétés foncières, qui lui donnaient les moyens de faire ce qui deviendra sa passion et bientôt sa profession : offrir une aide matérielle, physique et spirituelle aux pauvres. Au cours de son enfance et de son bref mariage, elle avait toujours offert des repas et du soutien aux pauvres de la ville, qui apprirent qu’ils pouvaient frapper à sa porte lorsqu’ils avaient faim. Après la mort de Jean-Baptiste, elle se consacra à ces œuvres. Elle fut au cœur d’un grand nombre des nouvelles entreprises que les bourgeoises catholiques de la ville organisaient pour s’occuper des orphelins et des malades, aider les filles de la campagne à trouver du travail domestique et racheter des prostituées. Sa préoccupation principale, cependant, était d’aider les femmes malades et âgées. En 1829, elle hébergea quatre veuves fragiles dans sa maison de la rue Saint-Antoine. Lorsqu’elle fut à l’étroit, elle entreprit d’utiliser un bâtiment plus grand dans le faubourg Saint-Laurent, où habitait une grande partie de sa parenté[37].

À l’époque de l’élection partielle, elle avait depuis peu installé ces veuves âgées et infirmes dans un troisième immeuble qu’elle louait dans le faubourg Saint-Laurent, à l’angle des rues Saint-Laurent et Saint-Philippe. Cette maison était assez vaste pour loger jusqu’à vingt femmes ainsi qu’elle-même. Les femmes, amies et parentes, qui la secondaient dans son œuvre et l’aidaient à mettre sur pied d’autres entreprises de bienfaisance, parcouraient régulièrement, elles aussi, les rues de la ville. Chez certains citadins, elles recueillaient de la nourriture, des vêtements et de l’argent pour leurs pauvres et, chez d’autres, elles s’arrêtaient pour une visite[38]. Les rues leur étaient familières et Émilie et ses compagnes étaient sans doute des figures bien connues dans ces lieux. Le catholicisme, comme le protestantisme, se manifestait tout naturellement, à cette époque, « par une volonté d’entrer dans le monde et de mettre la main à la pâte », ce qui donnait à ces femmes « l’ autorisation d’entrer dans la vie publique » de « manière déterminée et autonome »[39]. La circonscription électorale du quartier Ouest comprenait la moitié de la ville, depuis la rue Saint-Laurent jusqu’à la limite ouest de Montréal, entre sa limite nord et le fleuve[40]. Même si une population anglophone appréciable y habitait, cette partie de la ville logeait encore un grand nombre des familles canadiennes dont l’histoire remontait à plus d’un siècle. À l’intérieur de son périmètre se trouvaient les habitations et les institutions qui faisaient partie de l’histoire et des réseaux d’Émilie dans la ville, dont la maison où Émilie et sa cousine Agathe Perrault avaient déménagé après la mort, en 1822, de la mère d’Agathe, qui avait élevé Émilie. La maison qu’Émilie avait partagée avec Jean-Baptiste Gamelin durant leur brève vie conjugale était située dans la même rue que celle de son frère. Tous les hospices pour personnes âgées qu’elle avait dirigés au cours des dernières années se trouvaient dans le voisinage.

Quelques jours avant qu’Émilie ne se rende au bureau de scrutin, celui-ci avait été déplacé pour la troisième fois, il se trouvait maintenant dans un immeuble abritant une pompe à incendie situé entre la Banque de Montréal et un immeuble occupé par les marguilliers de l’immense paroisse Notre-Dame, à l’angle nord-ouest de la place d’Armes[41]. Pour une catholique fervente comme la veuve Émilie Tavernier, cet endroit plus public et moins protestant était sûrement plus propice à l’exercice de son droit de vote que les deux endroits précédents. Il était près de la nouvelle église paroissiale catholique, dont la construction n’était pas encore terminée. Avant le décès de son mari, tous deux avaient manifesté un vif intérêt pour ce projet[42]. Le bureau de vote était en outre un peu plus près de son refuge pour femmes de la rue Saint-Philippe, six rues au nord, que le bureau de vote précédent.

Environ cinquante-cinq personnes se présentèrent pour voter le même jour qu’Émilie Tavernier, veuve Gamelin. De ce nombre, dix étaient des femmes. La cinquième personne à se présenter après l’ouverture du bureau était une veuve, de même que la huitième. Vingt-et-un hommes se succédèrent ensuite sur l’estrade pour exprimer leur choix. Un partisan de Tracey se retira lorsque son vote essuya l’opposition de Bagg. Le vote d’un journalier fut contesté, il se retira, mais revint plus tard et vota. Les neuf hommes qui précédaient immédiatement la veuve Gamelin choisirent tous Stanley Bagg. Puis l’aspect très masculin de l’électorat se modifia. Félicité Barbeau, femme mariée, vota pour Stanley Bagg. Daniel Tracey exigea qu’elle affirme sous serment qu’elle possédait des biens immeubles. Deux sœurs célibataires, Charlotte et Marguerite Leduc, votèrent toutes deux pour Tracey et durent faire face aux objections de son adversaire. Pendant le reste de la journée, quatre autres femmes votèrent. Seul le vote d’Émilie ne fit l’objet d’aucune contestation.

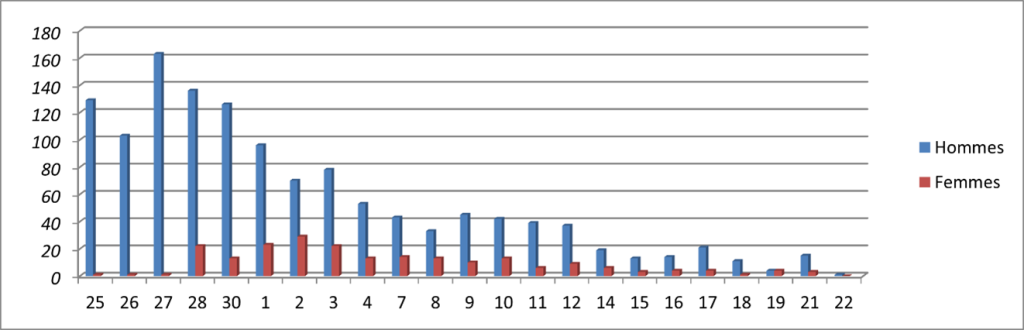

La composition selon le sexe de la liste des votants varia de jour en jour, tout au long de l’élection. Peu de femmes s’étaient présentées aux hustings au cours des premiers jours du vote. Dès le quatrième jour, cependant, l’aspect masculin de l’électorat commença à se diluer. Chaque jour, entre le 28 avril et le 9 mai, de treize à vingt-neuf femmes se rendirent au bureau de scrutin. Le sommet de la participation féminine survint le lendemain du vote de Marguerite Paris. Les électrices ont sans doute été très visibles ce jour-là, car elles représentèrent plus du quart des personnes désirant exprimer leur choix politique. Certaines femmes votèrent seules. D’autres, comme Émilie Tavernier, votèrent avec un petit groupe de femmes. Les électrices venaient de tous les coins de la circonscription électorale : des rues commerciales de la vieille ville comme des rues peuplées d’artisans et de journaliers des faubourgs Saint-Laurent et Saint-Joseph. Certaines de ces femmes étaient des voisines. Dans cette ville coloniale relativement petite, bon nombre d’entre elles se connaissaient sans doute.

Tous les jours, à compter de ce moment, des femmes se présentèrent. Lorsque les médias mentionnaient les femmes, ils les représentaient comme les dupes des candidats. Les historiens n’ont pas encore assez critiqué les sous-entendus sexistes de ces écrits. Les tendances de leur vote et leurs contextes familiaux ne permettent guère d’imaginer que toutes ces femmes ou même un grand nombre ne votaient pas librement. Peu de femmes mariées votèrent en même temps que leur mari et peu de filles majeures votèrent en même temps que leur père. La politique était omniprésente dans la culture de la colonie et particulièrement dans celle de Montréal, ville où les différences linguistiques, religieuses et culturelles, entre les anciens et les nouveaux colonisateurs, étaient très visibles, surtout pour les visiteurs. Pour beaucoup de ces femmes, la politique n’était guère un monde étranger ou un domaine réservé aux hommes. Nathalie Picard a souligné qu’un grand nombre d’entre elles appartenaient à des familles québécoises où le vote féminin était une longue tradition. Les preuves de cette longue tradition dans la famille élargie d’Émilie Tavernier sont frappantes. La tante qui avait élevé Émilie, Marie-Anne Tavernier Perrault, avait voté en tant que veuve en 1820, tout comme Barbe Castagnez, épouse du frère d’Émilie et amie proche de celle-ci. Au cours de l’élection de 1827, sa cousine Agathe Perrault, veuve de Maurice Nowlan, avait voté pour Louis-Joseph Papineau et Robert Nelson dans le quartier Ouest de Montréal. Agathe vota à nouveau en 1832, trois jours après sa cousine Émilie, et se prononça elle aussi en faveur de Tracey[43].

L’historien québécois Fernand Ouellet a soutenu que le vote féminin dans les élections du Bas-Canada avait « tendance à suivre la courbe des élections contestées ». À son avis, cela signifiait que « la plupart des femmes donnaient leur vote à cause de la pression des candidats »[44]. Cette analyse minimise l’importance culturelle des conflits politiques de l’époque. Elle ne fait aucune place aux femmes qui embrassaient les traditions familiales d’engagement passionné dans la chose publique. On s’imagine mal une Émilie Tavernier ou une Agathe Perrault influencée par un quelconque argument formulé par les candidats tories. Leurs familles étaient tellement intimement engagées dans le mouvement patriote naissant que leur idée était sans doute faite longtemps avant une élection. Non plus qu’il est vraisemblable qu’une veuve assez pauvre comme Marguerite Paris aurait été tentée par de l’argent ou d’autres offres pour voter contre le parti appuyé aussi fortement par les « artisans, agriculteurs, charretiers et journaliers », Canadiens pour la plupart, qui vivaient dans le faubourg Saint-Laurent et dont plusieurs étaient ses voisins et des membres de sa parenté[45]. Les femmes qui appuyaient les patriotes pouvaient être amenées à voter pour leur candidat, mais il est hautement improbable qu’elles aient pu être poussées dans la direction opposée.

De la même façon, étant donné l’identification croissante des patriotes à un nationalisme qui incluait les partisans irlandais, mais représentait les Britanniques comme étant main dans la main avec l’élite en place, il y avait peu de place pour que des veuves anglophones s’imaginent ne pas voter pour le groupe identifié au pouvoir impérial. Le mari d’Anna Foster, un « gentleman », était mort seulement un an après leur mariage en 1823. En 1827, elle était l’une des 90 veuves qui votèrent aux élections, dans le quartier Ouest, où Louis-Joseph Papineau et Robert Nelson, candidats du Parti canadien, affrontaient Peter McGill et John Delisle, candidats de l’élite au pouvoir. Elle avait alors voté pour ces derniers, comme la plupart des veuves portant un nom anglais. Lorsqu’elle vota le 16 mai 1832, elle choisit encore le candidat de l’ordre établi, Stanley Bagg. Dans ces temps de débats houleux, le vote public, à haute voix, faisait en sorte que si des femmes hésitantes étaient encouragées à voter, c’était par des gens dont elles partageaient les opinions politiques. Les opinions politiques personnelles, forgées dans le creuset des discussions familiales, de la culture familiale et ethnique, des intérêts de classe et de ceux de l’empire, ont sans doute modelé les allégeances de la plupart des femmes bien plus que ne l’auraient fait l’argent ou la rhétorique d’un candidat, et cela longtemps avant qu’elles atteignent le bureau de vote.

Malgré cela, au milieu des tentatives vigoureuses des partisans de chaque côté pour s’assurer la victoire, les candidats motivaient leurs troupes avec des boissons, des repas gratuits et des promesses. Ils donnaient des réceptions à leur intention dans les tavernes et les hôtels de la ville et les sollicitaient dans la rue et chez eux, malgré la loi qui imposait une amende à tous ceux qui cherchaient à influencer le vote[46]. Il en résulta une pénétration de la politique dans l’espace domestique, qui sera par la suite montrée du doigt par l’un des chefs de file de cette élection, comme la marque d’une élection qui a mal tourné. Jeune homme, le marchand montréalais Austin Cuvillier, marié à la cousine d’Émilie Tavernier, Marie-Claire Perrault, avait critiqué la politique coloniale et milité activement au sein du Parti canadien, précurseur des patriotes. Cependant, au cours des années précédant l’élection de 1832, il avait pris ses distances, comme d’autres nationalistes plus modérés, des positions politiques du Parti patriote et fini par rompre complètement avec celui-ci[47]. La fissure s’était élargie pour devenir un gouffre lorsqu’environ cinq cents Montréalais s’étaient rassemblés pour déterminer qui devrait être désigné comme candidat à cette élection partielle. S’exprimant en anglais, ce qui avait suscité des cris de « Parlez français! », Cuvillier avait publiquement proposé Stanley Bagg. Il recommandait que l’on appuie Bagg, « homme très respectable, établi depuis longtemps ici ». S’inspirant de stéréotypes très répandus à propos des Irlandais et évoquant des incidents bien connus dans la vie du jeune Tracey, Cuvillier rejeta Tracey comme étant un choix inapproprié. C’était « un homme trop violent » et trop enclin à attaquer « le caractère privé des individus[48] ».

En apportant son soutien à l’élite coloniale, Cuvillier devint la cible principale du mépris des patriotes tout au long de cette élection. Ceux-ci le houspillèrent à chaque occasion aussi bien pendant qu’après l’élection. Le 19 mai, lorsque sa femme, Marie-Claire Perrault, voulut voter pour Stanley Bagg, les patriotes réagirent envers elle non comme femme, mais en tant qu’épouse d’un Canadien qui avait fait défection du « parti national »[49]. Assimilant histoire personnelle et subterfuge politique, La Minerve remit en cause la validité de la séparation de biens que ce vendeur à l’encan et sa femme avaient obtenue à un moment donné entre 1801, année de leur mariage, et 1817. Cette possibilité pour deux époux de posséder séparément des biens était pour certains un avantage qu’offrait la Coutume de Paris et un nombre croissant d’hommes placés dans une situation économiquement instable, comme Cuvillier, s’en prévalaient afin de protéger une partie de leurs biens des créanciers. La Minerve contesta les compétences de Cuvillier comme pourvoyeur de sa famille et homme d’affaires en invoquant sa faillite et discuta plus généralement des répercussions de la séparation des biens sur l’autorité maritale de l’époux. Deux époux ont-ils le droit de voter s’ils sont séparés de biens en bonne et due forme? Si la séparation de biens des Cuvillier n’était pas valide, Marie-Claire Perrault « avait-elle le droit qu’on lui a fait exercer »? Si le couple était réellement en séparation de biens immeubles, pourquoi Marie-Claire avait-elle payé certains des créanciers de son époux? En outre, cette situation fournit l’occasion de contester l’indépendance du directeur du scrutin, dont tous les patriotes considéraient qu’il était sous l’emprise de Bagg et de ses partisans. Ces questions juridiques délicates, avançait l’article, devraient être laissées aux juristes, mais : « L’officier rapporteur n’a pas trouvé le cas épineux : il a décidé sans hésiter que Mme Cuvillier devait voter[50]. » Dans son commentaire, La Minerve associait le vote des femmes mariées, plutôt que celui des femmes en général, aux questions plus vastes du désordre domestique et politique dans la colonie et aux perturbations causées par des choix comme la séparation de biens, qui pouvait être représentée comme étant d’origine anglaise et douteuse quant aux convenances.

Plus de femmes votèrent au cours de cette élection partielle et, malgré les violences et la contestation répétée de leur droit de vote, elles constituèrent un pourcentage plus élevé des votants que dans toute autre élection dont on a conservé les registres de scrutin[51]. Qu’elles soient venues au bureau du scrutin de leur propre initiative ou avec réticence ou qu’elles aient été payées pour le faire, elles se sont présentées en très grand nombre pour affirmer publiquement leur choix politique. Si elles ont satisfait aux critères de la qualité d’électeur, elles ont voté. En outre, un pourcentage important des femmes dont la valeur des propriétés leur donnait le droit de voter ont exercé ce droit. Les historiens ont estimé qu’entre le huitième et le quart des chefs de ménage avaient le droit de voter aux élections dans le Bas-Canada. Aux deux élections partielles tenues à Montréal en 1832, environ 60% des hommes chefs de ménage ayant la qualité d’électeur se sont exprimés. Les sources de l’époque permettent difficilement de hasarder une estimation semblable en ce qui a trait aux femmes. Étant donné que la majorité des votantes étaient des veuves, j’ai effectué trois calculs approximatifs du degré de participation des veuves qui avaient le droit de voter à cette élection partielle et à l’autre, tenue la même année dans l’autre moitié de la Ville. Chaque calcul donne à voir des niveaux élevés de participation. Le premier calcul est fondé sur la cohorte des femmes qui se sont mariées à Montréal entre 1823 et 1826, dont j’ai retracé le décès de l’époux. Environ un tiers des femmes qui étaient déjà veuves en 1832 et ne s’étaient pas encore remariées ont voté à l’une ou l’autre des élections partielles de cette année-là. Deuxièmement, si l’on compare le pourcentage de veuves propriétaires qui ont voté à ces élections et le nombre de ces femmes inscrites sur un dénombrement de propriétaires fonciers réalisé plus tard au cours de la même année, en prévision des premières élections municipales de Montréal, on constate que presque toutes les veuves propriétaires ayant la qualité d’électeur ont voté à l’une ou l’autre des élections partielles de 1832. Troisièmement, la comparaison entre le nombre de veuves inscrites comme chefs de ménage dans le recensement de 1831 et le nombre de celles qui ont voté indique que près de la moitié des veuves chefs de ménage de la ville ont exercé leur droit politique dans l’une des deux élections partielles de 1832. Ainsi, entre le tiers et la quasi-totalité des veuves relativement privilégiées de Montréal, qui satisfaisaient aux conditions requises pour voter, furent prêtes à affronter les lieux et les désordres publics des hustings pour élire soit un candidat patriote soit un candidat tory[52].

La plupart de ces électrices étaient propriétaires foncières[53]. Dans cette ville où la vaste majorité des familles louaient leur logement, le droit de vote des femmes était davantage fondé sur la possession de biens immobiliers que celui des hommes. Cependant, étant donné que les exigences financières liées au droit de vote étaient peu élevées, des biens assez modestes légitimèrent certaines veuves à exprimer publiquement leur position en plus de leur offrir une source de sécurité dans leur veuvage. Une veuve votante comme Marguerite Paris ne pouvait guère être plus éloignée de l’hypothèse proposée par la politologue Diane Lamoureux selon laquelle la plupart des votantes, dans le Bas-Canada, auraient été propriétaires de seigneuries[54]. La propriété sur laquelle cette veuve fondait son droit de citoyenne était sa petite maison de bois d’une seule pièce et le lot sur lequel elle était construite, rue Vallée, dans le faubourg Saint-Laurent. Son mari, Joseph Guilbault, journalier, et elle avaient réussi à l’acheter durant leur mariage, grâce à leurs labeurs combinés, de sorte que la propriété faisait partie de la communauté créée par leur mariage, dont elle se réclama en tant que veuve de Guilbault. Ces biens lui avaient fourni ainsi qu’à sa fille Marie-Marguerite un domicile pendant ses deux années de veuvage, à une époque où elles ne possédaient qu’un minimum de biens meubles. Quelque temps plus tard, la même année, Jacques Viger évalua ces biens aux fins de l’impôt à un revenu annuel de seulement 7 £ et à une valeur totale de 116 £. Cette évaluation était près du minimum nécessaire pour voter aux élections municipales comme aux élections générales, dans le Bas-Canada. Amable Leduc, veuve d’un charretier, qui vota à l’élection partielle du quartier Est, cette année-là, possédait une propriété estimée à une valeur encore moindre, c’est-à-dire correspondant à un revenu annuel de seulement six livres et à cent livres au total, seuil minimal pour avoir le droit de voter[55].

Certes privilégiées en regard des veuves sans biens, sans revenu ni soutien, ces femmes possédaient des propriétés fort modestes et tout à fait éclipsées par celles des plus grands propriétaires fonciers de la ville ou des veuves les plus fortunées. Onze veuves dont les propriétés avaient un rendement annuel évalué à au moins cent livres (environ trois cent trente-trois dollars ou piastres espagnoles) possédaient près de la moitié de la valeur totale de tous les biens fonciers évalués et appartenant à des veuves. Parmi ces riches veuves, plusieurs ont exprimé leur choix politique au cours de l’élection partielle. La veuve Oakes possédait deux propriétés valant, selon l’évaluation, plus de trois cents livres de rente annuelle. La veuve Ann Platt, active dans le marché immobilier montréalais, possédait deux propriétés le long des principales voies publiques, les rues Notre-Dame et Saint-Paul, dans l’ouest de la vieille ville. La valeur annuelle de ces propriétés s’élevait à environ cent quatre-vingts livres. Les veuves Oakes et Platt votèrent toutes deux pour le candidat de l’ordre établi, Stanley Bagg. Ann Foster fit de même, comme nous l’avons vu, ainsi que Sarah Campbell. Mariées entre 1823 et 1826, l’une à un « gentleman », l’autre à un marchand, elles ne vivaient pas dans l’abondance, pas plus qu’Émilie Tavernier. Les biens de chacune ne se comparaient en rien à ceux des veuves les plus riches de la ville, mais elles jouissaient d’un certain confort. Domiciliée rue Bonaventure, Sarah Campbell versait au moins onze livres de loyer par année, somme qui pouvait lui procurer un logement respectable.

L’époux de Marguerite Paris avait été journalier. Les maris décédés des autres veuves ayant peu de moyens qui votèrent aux élections partielles de 1832 avaient été maîtres et artisans dans les métiers sur lesquels reposait une bonne partie de l’économie montréalaise. Sarah Harrison, qui vota moins de deux mois après la mort de son mari ferblantier, fut inscrite comme locataire de la maison où elle habitait, rue Saint-Paul. Même si elle vivait dans cette rue plutôt chère et si, au lieu d’une dot, elle avait reçu une promesse de mille dollars comptant, son mari fut inhumé dans le lot des pauvres du cimetière protestant[56]. Mary Howard était la veuve d’un cordonnier, tandis qu’Émilie Monjean, qui vota dans le quartier Est, était la veuve d’un maître peintre qui lui avait promis une dot de cent livres ou trois cent trente-trois dollars dans leur contrat de mariage. Sa maison de la rue Sanguinet, dans le faubourg Saint-Laurent, était évaluée à deux cent cinquante livres, soit plus du double de la valeur de celle de Marguerite Paris, ce qui rappelle le large fossé social et économique qui séparait la veuve d’un maître artisan prospère de celle d’un journalier[57]. Pour les veuves, comme pour la population en général, le niveau peu élevé des exigences financières liées au droit de vote permettait aux personnes ayant des moyens modestes, mais possédant des biens fonciers, d’avoir leur mot à dire aux élections. Et pourtant, Marguerite Paris était une exception parmi les veuves de journaliers. La majorité d’entre elles ne possédait aucun immeuble pour atténuer les difficultés liées au veuvage, sans parler de l’exercice de droits civiques.

Genre, citoyenneté et couverture des élections dans la presse

Tout compte fait, près de deux cents femmes ont posé un geste de citoyenneté en se frayant un chemin au milieu de foules encourageantes et de foules hostiles au cours de l’élection partielle dans le quartier Ouest, en affirmant sous serment leur qualité d’électrice et en annonçant à haute voix le nom du candidat de leur choix. Plus de soixante en ont fait autant durant l’élection partielle dans Montréal Est. Pourtant, dans les reportages quotidiens publiés par les journaux de Montréal, la présence de ces femmes au bureau de vote est rarement mentionnée. Lorsqu’il est question des femmes, c’est habituellement pour discréditer la virilité et la conduite de la partie adverse ou pour se moquer de l’incapacité d’un parti à trouver des électeurs plus appropriés. À l’exception du débat sur le vote de Mme Cuvillier dans La Minerve, les comptes rendus journalistiques ne désignaient jamais les électrices par leur nom.

Les points de vue politiques contradictoires sur la citoyenneté qui ont fait apparaître des constructions sociales divergentes de la masculinité et de la nation, et qui s’y sont fondés, occupent beaucoup plus de place dans les comptes rendus sur les élections que les allusions à des problèmes liés à la présence de femmes. Dans leur appui à Stanley Bagg et à l’ordre établi, les articles du Gazette revendiquaient une vision du civisme viril ancré dans l’indépendance, l’industrie, l’intégrité, la respectabilité, l’honneur, la hiérarchie des classes sociales et la charité envers les pauvres. Ils soulignaient que Bagg était dans la colonie depuis son enfance et vantaient ses contributions à l’agriculture et au commerce, ainsi que sa loyauté envers son roi, son pays et la constitution – un langage politique dont Cecilia Morgan a montré qu’il représentait tout ce qui était « à la fois British et viril » dans le conservatisme du Haut-Canada à la même époque[58]. Les conservateurs minimisaient leur opposition et présentaient Tracey et ses partisans majoritairement catholiques comme des gens incontrôlés, malhonnêtes et désespérés. Assimilables aux classes inférieures, chahuteuses et portées sur la violence, ils n’étaient, selon eux, pas dignes d’exercer leur droit de vote et les propos de supérieurs éloquents, mais dans l’erreur, pouvaient facilement les influencer, tout comme le faisaient leurs prêtres. Ce rejet des partisans de Tracey les représentait souvent comme des Irlandais indisciplinés plutôt que des Canadiens, en sous-entendant, par exemple, que bon nombre venaient d’arriver et qu’ils avaient dû compter sur la charité pour passer l’hiver, charité dispensée par les personnes mêmes auxquelles ils s’opposaient. Les vêtements que portaient les partisans de Tracy servaient d’argument aux conservateurs pour critiquer l’étendue du droit de vote et justifier la contestation de leur droit : « L’aspect de la grande majorité suffit pour qu’on mette en doute leur prétention à voter. » De mauvais traitements subis par des femmes étaient invoqués comme une autre preuve de la virilité mal placée des adversaires : « Des amis de M. Bagg et en particulier des femmes ont été agressés et maltraités de diverses façons. » Voilà sûrement une preuve que « Tracey et ses amis se sont déshonorés par leur conduite absolument indigne de sujets britanniques, jouissant de liberté constitutionnelle[59]. »

Dans la critique tout aussi fanatique de « la Bureaucratie » publiée dans chaque numéro de La Minerve, la présence des femmes au bureau de vote est reliée à celle des « électeurs âgés ou infirmes » comme preuve que Bagg avait peu d’électeurs dans son camp et qu’il était gagné par le désespoir[60]. La présence de femmes signifiait donc, implicitement, qu’elles étaient traînées au bureau de vote. Les sympathisants des patriotes déclaraient travailler pour « l’intérêt public », « le bien public » et « les droits du peuple ». Le peuple, dans les chroniques de La Minerve, n’était pas seulement les Canadiens. À cette époque, les Irlandais et, bien souvent, les Américains étaient explicitement inclus parmi les sympathisants. Le point de vue du journal, à ce moment-là, était un point de vue nationaliste qui englobait tous ceux qui épousaient la cause du peuple, des Canadiens[61].

Les citoyens décrits dans les journaux se voyaient ainsi attribuer des caractéristiques ethniques et résolument masculines. En dépit de la présence évidente de femmes au bureau de vote, les femmes comme catégorie avaient peu de place dans les différentes notions de citoyen et de citoyenneté utilisées dans la sphère publique, notamment dans les assemblées, les articles de journaux et les manifestes politiques. À cette époque où se constituent les forces politiques du Bas-Canada, tout comme dans la politique révolutionnaire des colonies américaines et de la France, au XVIIIe siècle, ou encore dans la politique constitutionnelle de l’Angleterre, le citoyen dont on était en train d’élaborer la définition sur le plan discursif, aussi bien chez les patriotes et que chez les tories, ne pouvait être que du genre masculin. La raison, l’imagination et l’indépendance que les historiens ont identifiées comme les caractéristiques premières de l’individu construit dans la théorie libérale émergente étaient tout à fait à l’opposé de l’émotivité et de la dépendance attribuées aux femmes ou prêtées aux adversaires politiques[62]. Des veuves et d’autres femmes pouvaient ainsi voter, mais le caractère masculin conféré à la politique limitait leur visibilité dans la presse[63].

La seule exception majeure à cette description est importante. Le débat public concernant le droit de vote de la femme d’Austin Cuvillier, dont il a été question ci-dessus, indique que la signification de la loyauté est un thème d’une importance cruciale dans cette élection. Les patriotes ont volontiers intégré des Irlandais comme Tracey et ses « compatriotes, nos frères adoptifs », dans leur sein. Il était entendu qu’ils souscrivaient à des objectifs politiques semblables et qu’ils embrassaient un nationalisme qui se construisait par opposition à la mise en œuvre injuste du régime colonial britannique. Il était beaucoup plus troublant de voir des Canadiens qui, comme Cuvillier, étaient « tombés dans le piège » et avaient soutenu les « bureaucrates », qui s’étaient changés en « Brutus » contre leur peuple. Dans le discours public concernant cette élection, comme on peut le lire dans les journaux, les patriotes hésitaient entre la dérision et l’angoisse quant à la façon de ramener ces hommes au sein d’un parti qui cherchait à parler au nom de tous les Canadiens. Dans l’expression publique de cette angoisse, au sujet des transgressions venues des limites de la nation imaginée qu’ils étaient en train de bâtir, le nom d’Austin Cuvillier était celui qui revenait le plus souvent. Le fait que sa femme essaya de voter et que leur situation matrimoniale et financière semblait suspecte témoignait, pour les patriotes, de la perfidie de Cuvillier, mais aussi de la manière dont Stanley Bagg usait de toutes les stratégies pour récolter le plus de votes possible[64]. Ces transgressions eurent aussi pour effet de répandre encore plus l’idée selon laquelle c’étaient les tories qui comptaient sur le vote féminin pour ensuite retirer à des femmes leur droit légitime sur les lieux du scrutin.

Le regard de Viger : produire des connaissances sur les citoyens

Il est clair que des veuves ont voté, ainsi que d’autres femmes. Dans la presse, pourtant, les citoyens sont présentés comme étant essentiellement des hommes, la présence de femmes dénotant un comportement électoral inconvenant ou un besoin désespéré de votes. Ce point de vue étaye l’argument de Greer selon lequel, dans les années 1830, l’idée que la politique était une affaire d’hommes était suffisamment répandue pour justifier l’exclusion des femmes du processus électoral. Cependant, ni Greer ni d’autres historiens n’ont convenablement expliqué pourquoi les politiciens ont décidé, en 1834, que le moment était venu d’empêcher les femmes de s’intéresser aux élections. Il est vrai que des lois semblables avaient déjà été adoptées en Angleterre et dans certains États des États-Unis et que, bientôt, la plupart des autres colonies de l’Amérique du Nord britannique en adopteraient à leur tour. Fernand Ouellet a avancé que l’élection de 1832 avait joué un rôle dans ces décisions. Son explication selon laquelle Papineau était inquiet du fait que trop de femmes avaient à nouveau voté pour son adversaire semble toutefois insuffisante. Pourtant, en faisant de Papineau le seul auteur du projet de loi et en ancrant son explication de la cause dans le geste concret du vote des femmes plutôt que dans tout autre ensemble d’idées, Ouellet a soulevé sans s’en rendre compte une question importante : comment pouvait-on connaître le nombre de femmes qui avaient voté pour chaque candidat? Le journal montréalais The Gazette parle sur un ton méprisant du chef patriote Louis-Joseph Papineau en train de rôder autour du bureau de vote et en particulier de sa surveillance étroite au cours de l’enquête subséquente du coroner sur les meurtres qui entraîneraient la fin de l’élection[65]. Et pourtant, on l’imagine mal tenant le compte des votes pour chaque candidat selon le sexe des électeurs. Dans les journaux, les résultats quotidiens n’étaient jamais ventilés selon le sexe des votants. En outre, s’il existe un lien entre cette élection et le projet de loi de 1834, pourquoi et comment le vote des femmes, invisible dans les médias durant l’élection, est-il devenu visible?

Jacques Viger, cousin de Papineau, occupe une place cruciale quant aux réponses à ces questions. À l’époque de l’élection partielle de 1832, Viger était dans la mi-quarantaine. Aucun Montréalais ne connaissait mieux que lui les rues de la ville et ses habitants, et personne ne se montrait plus disposé à accumuler ces connaissances. Tandis que ses cousins plus célèbres se concentraient sur l’avenir des Canadiens dans la colonie, sa passion était la ville : son passé, sa population et son avenir. En 1813, il avait été nommé inspecteur des grands chemins, rues, ruelles et ponts de Montréal. En 1825, il avait publié un document exposant dans leurs grandes lignes les améliorations qu’il était possible d’apporter à la législation concernant la voie publique à Montréal. La même année, il avait été l’un des deux commissaires chargés du recensement de la population de l’île de Montréal. À ce titre, selon Jean-Claude Robert, « il connaissait tous les détails de la vie de ses concitoyens ». Trois ans plus tard, il puisa dans ses connaissances intimes de la géographie sociale de la ville pour conseiller ses cousins politiciens et patriotes, L.-J. Papineau et Denis-Benjamin Viger, sur la meilleure manière d’établir les limites des quartiers de la Ville et de définir les exigences financières liées au droit de vote de telle façon que les Canadiens forment la majorité des électeurs lors des futures élections tenues dans la ville. Au moment où les politiciens préparaient un projet de loi pour incorporer la Ville de Montréal, c’est Viger qui entreprit d’évaluer toutes les propriétés foncières en prévision des premières élections municipales, qui devaient se tenir au mois de juin[66]. Au début d’avril 1832, comme précisé précédemment, il agissait à titre de directeur du scrutin au cours de l’élection partielle dans le quartier Est. Lorsque des élections municipales se sont enfin tenues en 1833, il fut élu premier maire de la Ville.

En 1832, durant les vingt-deux jours de l’élection partielle où le bureau de scrutin fut ouvert, Jacques Viger observa la situation et s’adonna à son « habitude de recueillir la matière de l’histoire ». Son témoignage à la Chambre d’Assemblée après l’élection le montre en train de jouer divers rôles dans divers lieux. Il s’est rendu au bureau de scrutin presque tous les jours de l’élection. Il a agi en intermédiaire entre Papineau et ses adversaires politiques. Il encouragea sans relâche Benjamin Delisle, chef de police du district de Montréal, à produire une liste exacte des constables assermentés et de ceux qui avaient été convoqués, mais avaient refusé de se présenter. Il prêta attention aux conversations chuchotées entre partisans tories de Bagg concernant le recrutement et la rémunération de fiers-à-bras, il posa des questions et offrit des conseils[67].

Jacques Viger se donna le rôle d’observateur officiel, en quelque sorte, lorsqu’il arrêta son regard sur le comportement électoral des gens de cette ville qu’il aimait. Comme un nombre grandissant d’hommes de son temps, Viger cherchait à comprendre le monde en dénombrant et en classant selon des catégories. Une de ses façons de connaître cet événement politique impossible à maîtriser et où il n’exerçait aucune fonction était d’observer de près, d’écouter et d’intervenir. Une autre façon était d’avoir à portée de la main des renseignements précis sur le vote populaire. Il y parvint, comme il l’expliquera plus tard à Austin Cuvillier, en transcrivant tous les jours les renseignements contenus dans le registre du scrutin jusqu’à ce qu’il ait produit sa propre « copie complète » à partir d’une copie faite par « un rédacteur dans le bureau de la police des protonotaires de Montréal ». Il réalisa ensuite des transcriptions additionnelles de tout le registre du scrutin, en ordonnant chaque fois la matière différemment, de sorte qu’il pouvait à tout moment voir du premier coup d’œil comment et quand chaque Montréalais avait voté et qu’il pouvait à tout moment savoir l’appartenance ethnique et le sexe de chaque électeur[68].

Les données statistiques produites à partir des analyses et des transcriptions faites par Viger de ce registre du scrutin ont servi de base à la plupart des études publiées sur cette élection[69]. Ses transcriptions sont les documents les plus intéressants, car elles lui ont plus tard permis de répondre à un grand nombre des questions que les politiciens patriotes posèrent concernant le déroulement de l’élection. Une des transcriptions en particulier met en lumière son intérêt pour la question du vote des femmes. Au début du volume relié en cuir contenant sa copie du registre de scrutin, on trouve, sur du papier plus étroit, une liste alphabétique de toutes les personnes qui se sont présentées aux hustings. Sur cette liste, il a écrit en noir les noms des hommes et des femmes qui ont voté pour Tracey, en rouge les noms de ceux et celles qui ont voté pour Bagg et en bleu les noms des personnes auxquelles, pour une raison ou une autre, on a refusé le droit de voter. Les veuves et les épouses sont inscrites dans l’index sous leur nom à la naissance et sous leur nom de femme mariée. Toutefois, suivant la coutume canadienne, Viger inscrit la plupart des femmes d’abord sous leur nom à la naissance. Au moyen de sa liste en couleurs, Viger pouvait vérifier en un coup d’œil pour qui avait voté chaque citoyen. À l’époque du vote à haute voix, en public, cet avantage n’est pas aussi scandaleux qu’il le serait aujourd’hui. Il était, cependant, extrêmement utile à l’homme résolu à connaître sa ville, ses citoyens et leurs opinions politiques[70].

Dans sa transcription du registre de scrutin complet, il attribua un numéro et une identité ethnique à chaque personne qui s’était présentée pour voter, en se basant, pour l’identité ethnique, sur les ensembles de catégories dominant le discours propre à cette élection. Malgré l’importance des Écossais pour la communauté anglophone de Montréal, Viger n’attribua à personne cette identité ethnique. Dans le cas de cette élection, il partagea les citoyens votants de la circonscription en quatre groupes : les Canadiens, les Américains, les Irlandais (considérés comme partisans des patriotes) et les « Anglais et autres ». Durant la transcription et lorsqu’il ajoutait des précisions sur une personne, Viger changeait de plume chaque fois qu’il s’agissait d’une femme. Dans les pages de son livre, les femmes, à peine visibles dans les articles de journaux sur les événements de l’élection, sautent aux yeux, leurs noms étant écrits à l’encre rouge et non en noir. À côté du nom de toute personne dont l’époux ou l’épouse a voté, il a inscrit, en rouge également, le numéro d’électeur de celui-ci ou de celle-ci. Ce codage en couleurs faisait partie de sa méthode pour garantir la précision de ses calculs. De plus, il rendait extrêmement visibles le nombre des électrices et leur présence quotidienne au bureau de scrutin. C’est par ses calculs précis, fondés sur ses transcriptions, et par ses fréquentes séances d’observation au bureau de scrutin qu’il justifia son expertise aux enquêtes menées à la suite de l’élection.

Où il est question d’encre rouge, de soldats britanniques, d’une rue inondée de sang et de citoyens mâles

Dans son grand livre relié de cuir, Viger a utilisé son encre rouge pour distinguer les électrices, comme s’il s’agissait d’un type différent de citoyens. Dans les rues de la ville, l’effusion du sang de Canadiens avait mis fin à cette élection tumultueuse, cristallisant l’identification entre patriotes et Canadiens et effaçant pour un temps la signification de la présence de veuves et d’autres femmes au bureau de scrutin. Le 21 mai, après 22 jours de scrutin, Daniel Tracey menait par trois voix sur Stanley Bagg. Cette journée, comme plusieurs des précédentes, avait été marquée par des frictions. Les esprits étaient échauffés et, de chaque côté, on utilisait son pouvoir pour essayer d’influencer les résultats. Les partisans de Tracey attaquèrent leurs adversaires avec les armes qu’ils avaient sous la main. À cet égard, les sources mentionnent surtout des parapluies et des pierres ramassées dans des rues macadamisées depuis peu. Les puissants partisans de Bagg parmi les magistrats de la ville firent venir des constables en plus grand nombre, ainsi que l’armée. Les soldats britanniques et leurs canons furent postés à une distance respectueuse du bureau de scrutin. La bagarre à coups de bâtons et de pierres se poursuivit. À un moment donné, la Loi de l’émeute semble avoir été proclamée, bien que, dans les semaines et les mois qui ont suivi, on ait abondamment débattu du lieu et du moment de cette proclamation.

Après la fermeture du bureau de scrutin, des soldats tirèrent dans la foule et tuèrent trois Canadiens. La nouvelle de ces meurtres commis par des soldats britanniques se répandit dans toute la colonie, exacerbant les tensions entre ceux qui aspiraient à un changement politique et les partisans du statu quo. Le flot d’injures qui caractérisait déjà les articles des deux journaux montréalais les plus étroitement associés aux deux partis adversaires atteignit de nouveaux sommets, ce qui accentua les différences ethniques et la haine entre les uns et les autres. Ces écrits racontèrent ainsi deux histoires très différentes des événements de la journée. Sur un ton méprisant, le Montreal Gazette jeta tout le blâme sur « M. Papineau et ses adhérents politiques de Montréal », étiquetant Tracey comme leur dupe, comme un homme choisi pour « inviter les Irlandais à soutenir leur orientation par la violence »[71]. Dans La Minerve, Duvernay écrivit : « Des partisans de M. Bagg s’approchèrent des Cadavres en riant, et regardèrent avec une joie féroce le sang Canadien qui ruisselait dans la rue. On les a vus se donner la main, se féliciter, et regretter que le nombre des morts ne fût pas plus grand; on les a entendus dire qu’il était pénible qu’on n’eut pas décimé les Canadiens. » Le compte rendu ajouta : « et pour récompenser les soldats […], on leur donna du rum en abondance. » Le lendemain, le bureau de vote ouvrit tôt. Il n’y eut qu’un électeur. Tracey fut déclaré élu. Bagg déposa un protêt contre les résultats[72].

Les jours suivants, les journaux de la colonie rapportèrent l’événement. À Montréal, l’enquête du coroner commença aussitôt et des appels furent lancés de tous côtés en faveur d’une enquête plus approfondie. Le 24 mai, les obsèques des trois Canadiens tués attirèrent cinq mille personnes, dans une ville de vingt-sept mille habitants. Un service funèbre de première classe fut chanté et un convoi où se trouvaient, au premier rang, Papineau et d’autres politiciens patriotes accompagna les cercueils jusqu’au cimetière. Les reportages de l’événement dans les journaux ne permettent pas de dire si des femmes y étaient présentes, mais à supposer qu’il y en avait et que leurs chapeaux étaient recouverts d’un voile de crêpe noir, elles se fondaient dans une foule en vêtements de deuil masculins[73]. Les femmes sont aussi absentes de la plupart des reportages sur les événements du 21 mai. Aucune ne fut appelée à témoigner à l’enquête du coroner qui, après plusieurs ajournements, conclut en septembre qu’aucun fondement ne lui permettait de porter une accusation de meurtre contre le colonel et le capitaine des troupes[74]. Il est probable que des femmes ont participé aux assemblées tenues dans les paroisses de la colonie, le dimanche après la messe, pour discuter des « scènes horribles du 21 [mai] », déplorer les actes de Canadiens comme Austin Cuvillier, qui avait « ignominieusement abandonné la masse Canadienne pour servir un parti indigne de l’appui de tout honnête Canadien », proclamer la loyauté des paroissiens au roi, exprimer le dégoût que leur inspirait les actions des soldats, des magistrats et du Parti bureaucrate et annoncer des services solennels pour le salut des âmes des trois victimes[75]. Pourtant, La Minerve ne mentionne aucun nom de femme dans la liste des notables qui, selon le journal, ont participé aux assemblées. Ces assemblées publiques, ces rencontres de citoyens pour discuter des affaires du pays et entreprendre des réflexions rationnelles, constituaient l’essence même du nouvel « espace public bourgeois » que le spécialiste allemand Jürgen Habermas a identifié comme étant typique de la politique des États occidentaux aux XVIIIe et XIXe siècles. Il s’agissait d’espaces résolument masculins[76].

C’est seulement dans la preuve recueillie par le comité de l’Assemblée législative dans son enquête sur l’élection qu’il est question de femmes en tant qu’électrices ou ayant fait partie des foules aux hustings. En outre, de tous les témoins entendus, seul Jacques Viger a semblé soucieux d’éclairer les politiciens sur le vote des femmes. Il le fit à plusieurs reprises, sans susciter de réactions au début. Au début de janvier 1833, il raconta avoir vu un grand nombre de femmes voter pour l’un ou l’autre candidat. Le lendemain, il eut recours aux données qu’il avait soigneusement recueillies, afin de donner au vote des femmes une place au dossier public. Au moyen de précisions statistiques dignes de foi, il affirma : « Il s’est présenté au Poll 225 femmes, dont 26 n’ont pas voté. 199 ont voté; dont 95 pour M. Tracey et 104 pour M. Bagg : c’est-à-dire 49 filles majeures usantes de leurs droits, dont 20 pour M. Tracey et 29 pour M. Bagg; 131 veuves, dont 68 pour M. Tracey, et 63 pour M. Bagg; et 19 femmes mariées, dont 7 pour M. Tracey et 12 pour M. Bagg. » Puis il donna aux membres du comité sa liste indiquant le nombre de femmes ayant voté chaque journée de l’élection. Il les informa du fait que « six femmes mariées ont voté […] conjointement avec leurs maris. » Aucune réaction immédiate ne suivit cette information. Les questions portèrent ensuite sur le vote des magistrats et des membres de l’Assemblée législative. Grâce aux précisions de ses dossiers, Viger était en mesure de donner toutes les réponses[77].

Après que d’autres questions eurent été examinées en profondeur, ces petits détails et ces tableaux statistiques concernant le vote des femmes suscitèrent enfin de l’intérêt chez les membres du comité, et en particulier de la part de M. Leslie, l’interrogateur principal. Précédemment, Viger l’avait informé de son refus de laisser les femmes mariées voter à l’élection dans le quartier Est[78]. Quatre semaines plus tard, Leslie voulut savoir quelles étaient « les femmes que l’on [avait] amenées pour voter vers la fin de l’heure pour continuer le Poll », de façon à faire durer le vote. À ce moment-là, les veuves, les femmes mariées et les célibataires ne figurent plus en tant que catégories statistiques. Présentant un témoignage qui ne pouvait qu’être lu dans sa transcription du registre du scrutin, où les femmes étaient inscrites si visiblement à l’encre rouge, il se mit à nommer une à une les électrices[79].

Pourtant, Viger ne mentionna que les femmes qui avaient voté après que le directeur du scrutin eut proclamé que l’élection serait close si personne ne votait dans les 60 minutes suivantes. Viger avait la tâche facile, car il avait marqué ces moments précis d’une étoile dans son document. Ce faisant, Viger dressa un portrait où ne figurait aucune des femmes qui avaient voté à d’autres moments. Il omit de parler des nombreux hommes qui votèrent également à des moments tout aussi critiques du processus électoral. Vingt-trois femmes furent nommées, soit moins de 5% de la totalité des votantes. De ces vingt-trois femmes, quinze étaient des partisanes de Bagg. Ce fait prêtait de la crédibilité à l’accusation des patriotes selon lesquels les partisans de Bagg emmenaient des femmes aux hustings pour augmenter ses chances[80]. James Leslie voulait également savoir quelles étaient « les femmes mariées qui avaient voté alors que leur mari votait aussi ». Cette fois encore, Viger fut en mesure de répondre avec précision. Il donna les noms de six couples, dont « Marie-Claire Perrault, qui a voté le 19e Mai pour Mr. Bagg, femme d’Austin Cuvillier, Ecuier, qui avait voté pour le même, le 18e [81]». Viger mentionna Mme Cuvillier par deux fois, comme femme ayant voté pour empêcher la fermeture du bureau de scrutin et comme épouse ayant voté de la même manière que son mari. Il agit ainsi sans émettre de jugement manifeste. Et pourtant, cette publicité a sans doute amené de l’eau au moulin du discours plus général, dans les journaux et les assemblées tenues dans toute la province, fustigeant les Canadiens qui avaient donné leur appui au Parti bureaucrate et désignant Austin Cuvillier comme étant le plus en vue des Canadiens « désirant écraser leurs compatriotes[82] » .