4 Lueur urbaine : réverbères, émotions et vie nocturne, années 1880 à 1910

Nicolas Kenny

Traduit de l’anglais par Alexie Doucet[1]

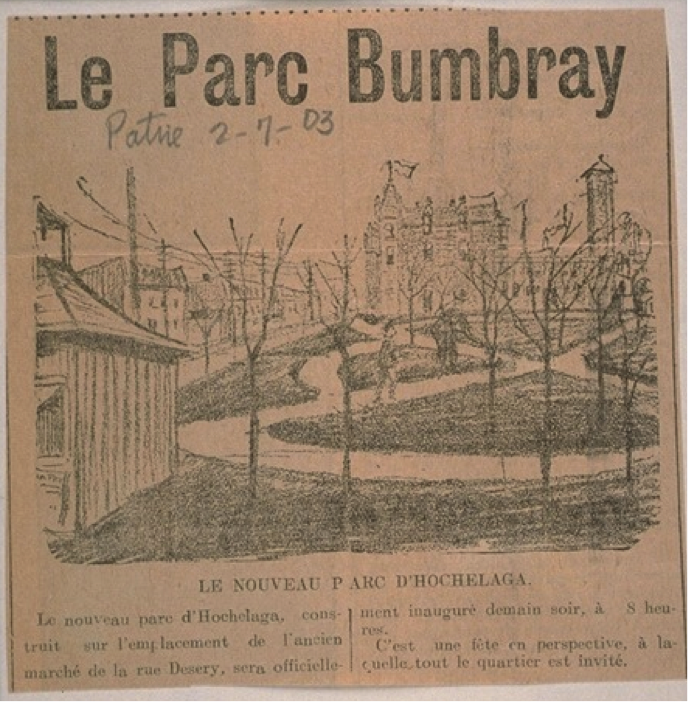

En octobre 1901, même si le tronçon de la rue Sainte-Catherine entre les rues Dézéry et Davidson, dans l’Est de Montréal, est moins fréquenté que son emblématique contrepartie commerciale du centre-ville, il est tout de même bien vivant. À l’ombre de la gigantesque Hochelaga Cotton Manufacturing Company se dressent des rangées de maisons de la classe ouvrière, des lignes de tramway et un petit parc où un marché public va bientôt ouvrir, tout près d’un bureau de poste, d’une église et des banques. Pour F. H. Badger, surintendant du service d’éclairage de la ville, ces 335 mètres de rue ne sont pas « adéquatement » éclairés le soir. Cela le pousse à recommander à la ville de réaffecter des fonds d’un autre quartier à cette zone prioritaire, ce qui, par ailleurs, serait « également utile » aux postes de police et de pompiers locaux[2]. Or, il se trouve que le populiste maire de Montréal, Raymond Préfontaine, est aussi un influent spéculateur foncier dans cette partie de la ville.

Malgré les pressions politiques réelles ou perçues, la décision de mettre un lampadaire ici et non là fait partie du travail quotidien de l’électricien de la ville chargé de veiller à ce que, lorsqu’il quitte le bureau chaque soir, la plus grande partie de la ville soit aussi bien éclairée que son budget le permet. Cela n’est qu’un des innombrables gestes qui façonnent les réseaux soigneusement calculés, bien que controversés, de poteaux et de fils, de pompes et de tuyaux, de routes et de pistes, conçus pour permettre à l’électricité, à l’eau, aux véhicules, aux marchandises, voire aux personnes, de circuler librement dans la ville moderne, et grâce auxquels les municipalités tentent de rendre leurs agglomérations débordantes plus faciles à administrer. Le développement rapide des villes nord-américaines et européennes de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle est souvent analysé du point de vue de la construction et de l’articulation de ces réseaux de services et d’infrastructures. Cependant, l’expérience viscérale et émotionnelle des citadins face à ces évolutions est la plupart du temps à peine effleurée ou totalement ignorée.

Cet article délaisse donc les mécanismes de l’urbanisation pour s’attarder aux ambiances et aux tensions qu’ils génèrent dans la vie urbaine. Pendant que le surintendant Badger réfléchit à la façon de répartir les réverbères dans la ville, les inquiétudes profondes que vivent les citadins témoignent d’un enjeu plus vaste que ce que révèlent l’arpentage et les registres comptables. En examinant deux villes, soit Montréal et Bruxelles, je m’intéresse moins au processus d’implantation de ces réseaux de lampadaires qu’aux impacts de la présence, ou de l’absence, de cet éclairage sur la façon dont les résidents perçoivent leur vie en milieu métropolitain. La comparaison entre deux villes de différents continents illustre à quel point la question de l’éclairage public s’avère profondément émotionnelle, axé sur les politiques d’accès à la lumière, de mise en scène de la ville et de sentiment d’appartenance de ses habitants. Les débats sur la manière, le moment et l’endroit où éclairer les rues de la ville mettent les citoyens en contact direct avec leurs institutions et élus municipaux, révélant au passage les nombreux clivages idéologiques sur le besoin et le droit d’être éclairé, et sur les limites de la responsabilité du trésor public. Or, cette question de l’éclairage nocturne des espaces publics révèle surtout une complexité d’émotions chez les citadins. Suscitant des sentiments allant de la fierté et du romantisme, à la peur et à l’indignation, les lampadaires ne se limitent pas à révéler la chaussée, ils dévoilent aussi la gamme d’émotions associées aux expériences nocturnes en pleine période de développement urbain et technologique. Si les émotions sont des réactions individuelles subjectives aux stimuli extérieurs, leur importance réside dans la façon dont elles alimentent les dynamiques sociales. La diversité des réactions à cette infrastructure montre à quel point les émotions, tout comme l’éclairage lui-même, façonnent les ambiances nocturnes et créent un dialogue, sinon une tension, entre les individus et la société urbaine qu’ils forment.

Infrastructures et émotions

À la fin du XIXe siècle, les lampadaires, surtout ceux à l’électricité, deviennent un symbole de modernité urbaine[3]. Perçus comme des éléments de sécurité qui facilitent les déplacements et réduisent la criminalité, et comme créateurs de nouvelles possibilités pour l’industrie et le commerce après le crépuscule, ils incarnent l’ordre, la normalisation et la rationalité que les partisans de l’« urbanisme en réseau intégré » cherchent activement à implanter, renforçant ainsi l’idée de ville en tant qu’« objet abstrait à gérer et à maitriser »[4]. Les lumières vives semblent également conférer une ambiance cosmopolite aux villes : elles rehaussent la beauté des boulevards, promettent des formes de consommation et de loisirs toujours plus excitantes et servent de radieux symboles aux administrations municipales impatientes d’afficher leur maitrise de l’environnement urbain et leur participation à la progression triomphante du capitalisme industriel. Si l’éclat de la lumière électrique crée l’impression d’un « monde de rêve », il s’agit, du moins pour ceux qui financent et contrôlent les interrupteurs, d’un rêve de sécurité, d’efficacité et de rentabilité en constante expansion[5].

Comme l’observe l’historien Joachim Schlör, l’histoire de l’éclairage urbain est surtout écrite non pas sous l’angle de la nuit, mais sous celui de la lumière qui cherche à l’anéantir. L’évolution technologique du pétrole au gaz, puis à l’électricité, forme ainsi un récit de « progrès fulgurants » qui occulte l’histoire plus nuancée des « rapports changeants entre la lumière et l’obscurité »[6]. Pour sa part, Christopher Otter soutient que la tendance à réduire l’éclairage urbain à un élément de surveillance ou à un spectacle consumériste occulte une histoire plus complexe de « gouvernance technologique » qui choisit qui peut voir quoi et dans quelles circonstances[7]. Malgré la démesure de nombreux observateurs, les lampadaires n’ont jamais changé la nuit en jour. La lumière qu’ils projettent est certes brillante, mais également éblouissante et vacillante. Et dès qu’on s’en éloigne, l’obscurité semble encore plus profonde[8]. Ces invitations à repenser la portée culturelle d’une infrastructure urbaine aussi majeure offrent l’occasion d’entrer et de sortir de cette lumière, de l’analyser par rapport à l’obscurité qui, loin d’être éliminée, continue d’envelopper et d’imposer ses limites à la clarté.

Le manque d’esthétisme des poteaux et des fils, l’éclairage envahissant à l’excès ou tristement insuffisant, la gêne ou l’insécurité qu’ils provoquent rappellent l’incapacité du haut-modernisme à imposer son programme « impérialiste » et « hégémonique » d’une « conception rationnelle de l’ordre social » à la société civile en général et aux villes en particulier. Méticuleusement conçus, ces plans passent outre le savoir local et informel, ce qui fait de la ville en réseau une entité déconnectée des motifs personnels et de la subjectivité de ceux qui l’habitent[9]. Les réverbères amplifient ces aspects imprévus ou éventuels de la vie urbaine, aspects qui ont tendance à être exclus du discours sur les réseaux structurés et le rationalisme scientifique. Otter offre une excellente analyse de la façon dont les conceptions libérales de la liberté ont façonné la dimension politique de ce qui peut ou non être vu, mais ne mentionne qu’au passage les modalités de perception associées à l’expérience émotionnelle et affective plutôt qu’au pouvoir[10]. C’est ce fil conducteur que je souhaite reprendre pour tisser mon histoire.

De récentes études sur les émotions nous incitent à analyser ces expériences de la nuit urbaine en rapport avec les espaces et la matière qui leur donnent corps[11]. Les lampadaires projetaient une aura toujours plus intense, souvent captivante et parfois troublante, qui semblait amplifier les plaisirs et les terreurs de la nuit. Pour le géographe Ben Anderson, ils étaient une composante matérielle des « atmosphères affectives »[12] imprégnant les milieux urbains. Leurs occupants les associaient à un sentiment de sécurité personnelle, à un gout esthétique ou à une ambition de prestige. Les historiens accordent depuis peu une attention croissante à la façon dont les sentiments intérieurs ressentis structurent les rapports sociaux et façonnent les processus historiques, en montrant comment évoluent, au gré des époques et des lieux, la façon dont les émotions sont ressenties, les significations qu’elles véhiculent et les différentes dispositions affectives considérées comme appropriées ou légitimes[13]. Ressenties personnellement, les émotions prennent une dimension culturelle plus vaste lorsqu’elles sont exprimées aux autres, valorisées ou stigmatisées par les rapports de force des groupes sociaux plus larges, qu’on appelle aussi « communautés » ou « régimes » émotionnels[14]. Mon objectif ici est d’analyser les expressions d’une diversité d’émotions, souvent analysées de manière isolée[15], afin de comprendre les réactions personnelles, enflammées et parfois imprévisibles, au rythme d’une vie urbaine qui entre souvent en conflit avec les tentatives de plus en plus généralisées de façonner et de réguler l’espace, tout comme le comportement de ceux qui l’habitent.

Conçus pour apporter une solution technologique rationnelle aux problèmes de circulation et de criminalité, c’est par leurs implications politiques et culturelles sous-jacentes que les lampadaires nous révèlent les aspects émotionnels d’une ville frénétique, agréable ou menaçante. Les jeux de lumière dans la brume du soir, la lueur des fenêtres ou le scintillement d’un boulevard animé forgent un lien affectif important avec la ville, alors que les coins sombres et les ruelles obscures suscitent la peur et la méfiance, exposant les subjectivités qui sous-tendent l’impératif de planification supposément rationaliste, et servant à justifier le dénigrement des citadins en marge de la respectabilité de la classe moyenne. Les débats passionnés des élus municipaux, les lettres des citoyens furieux, les enquêtes journalistiques et les rêveries poétiques nous font mieux voir la façon dont la multitude de réactions individuelles aux infrastructures urbaines alimente l’atmosphère de la vie urbaine vécue collectivement. De par leur nature de phénomènes intangibles et éphémères qui nous « enveloppent et nous pressent », les atmosphères sont délicates à étudier[16]. Comme l’a démontré la théoricienne féministe Teresa Brennan, les atmosphères deviennent perceptibles à travers les affects que les individus se transmettent entre eux, directement et par leur environnement[17]. Selon cette analyse et celle d’Anderson, la lueur des réverbères n’est qu’un des éléments de l’atmosphère nocturne unique de ces villes en voie d’industrialisation. La lumière qu’ils projettent et la pénombre qui les entoure créent diverses atmosphères associées à la peur ou à l’excitation, dans la mesure où les réactions émotionnelles de chacun à ces éléments spatiaux et matériels de la vie urbaine sont exprimées et partagées, normalisées ou discréditées. L’interprétation de ces atmosphères créées par la rencontre de la lumière, des corps et des rues, puis des émotions qui les sous-tendent, illustre la façon dont les lampadaires capturent l’interaction entre l’urbanisme moderne et l’expérience vécue dans la ville nocturne, mais d’une façon qui correspond surtout à celle des citadins issus d’un milieu qui leur donne voix au chapitre. Rares sont les témoignages de ceux qu’on dépeint comme des voyous qui rôdent dans la pénombre.

Montréal et Bruxelles

Similaires par leur taille, leur importance régionale et la vitesse fulgurante à laquelle elles se transforment en florissants pôles manufacturiers et commerciaux, Montréal et Bruxelles représentent d’innombrables autres villes transformées par l’intense industrialisation de l’époque[18]. Selon Otter, l’éclairage est bien « enraciné dans la localité », émergeant de contextes spatiaux et politiques particuliers[19]. Or, si, en examinant l’éclairage public dans ces deux villes éloignées et sans lien, on peut effectivement leur découvrir des particularités, une telle comparaison révèle plus globalement comment ces particularités locales exposent la façon dont les environnements urbains modernes jouent sur les émotions de ceux qui y vivent. L’éclairage peut avoir évolué différemment dans les deux villes, les sources existantes soulignent ainsi les diverses formes de rapports que les résidents développent avec lui, mais en fin de compte, cette juxtaposition vise à aborder des phénomènes plus larges, soit la façon dont la lueur des lampadaires participe davantage au paysage émotionnel de la vie métropolitaine en soi qu’aux récits spécifiques à l’une ou l’autre de ces villes. La dimension sociale des émotions est souvent analysée en fonction de cadres régionaux ou nationaux plus vastes, mais en se concentrant sur le milieu urbain, on peut observer la manière dont les émotions se constituent à partir des interactions quotidiennes des citadins avec les technologies qui transforment irrévocablement leur mode de vie. Les manières de concevoir l’éclairage public examinées plus bas montrent cette dynamique qui prend forme dans des villes dont les points communs compensent la distance qui les sépare, ce qui nous permet de généraliser la nature du lien entre émotions et infrastructures au-delà de ces cas précis. Les circonstances propres à chacune des villes créent des expériences distinctes, qu’on associe à des mots, des références et des concepts, ce qui implique que le régime urbain moderne est lui-même constitutif d’une forme distincte de ce que l’historien William Reddy appelle un « régime émotionnel » [20].

Dès que le gaz remplace l’huile, l’éclairage de la plus grande ville du Canada devient un jeu monopoliste très rentable. La Montreal Gas Light Company, fondée en 1837 et connue pour ses tarifs excessifs et son service inégal, est l’unique fournisseur d’éclairage de la ville, jusqu’à ce que l’arrivée en force de l’électricité, à la fin du siècle, confine graduellement le gaz au marché résidentiel. Après avoir découvert la technologie à l’Exposition universelle de 1878 à Paris, l’entrepreneur J. A. I. Craig entame les premiers essais d’éclairage électrique à Montréal, notamment devant des milliers d’observateurs enthousiastes, dont certains lisent des journaux, alors que le « soleil de la nuit » projette une lumière fine et douce sur les exercices militaires en cours au Champ de Mars[21]. Toutefois, ce sont les rivaux de Craig à la Royal Electric Company qui, en 1886 et sur fond d’allégations de corruption et de favoritisme politique, obtiennent le contrat d’éclairage des rues de la ville. 15 ans plus tard, les compagnies de gaz et d’électricité fusionnent pour former la puissante Montreal Light Heat and Power Company (MLHP), dont les lucratifs contrats municipaux lui permettent de verser à ses actionnaires un flot constant de généreux dividendes. Les petites entreprises desservant les municipalités de banlieue sont rachetées dès qu’elles constituent une menace et, en l’absence de concurrence, la MLHP supervise l’expansion rapide du service d’éclairage des rues de Montréal, tout en imposant des tarifs nettement supérieurs à ceux des autres municipalités nord-américaines[22].

Avec l’abondance de ressources hydrauliques de l’arrière-pays, combinée à la demande croissante des municipalités, des industries et des ménages, ainsi qu’à la complicité entre dirigeants d’entreprises et politiciens capitalistes, l’électricité s’impose plus rapidement à Montréal qu’à Bruxelles. Dans la capitale belge, les autorités locales se vantent d’être parmi les premières du continent à avoir adopté l’éclairage au gaz en 1819, plusieurs décennies avant Paris, la Ville lumière. Après avoir fait appel à deux entreprises successives, en 1875, la ville prend le contrôle, puis construit et exploite une usine à gaz alimentée au charbon qui emploie plus de 1000 ouvriers. Dès le début des années 1880, l’électricité éclaire les théâtres, les parcs et les places, et coexiste depuis longtemps avec le gaz, parfois sur le même lampadaire. En 1896, l’India Rubber Company, sise à Londres, remporte un contrat pour éclairer les plus prestigieuses artères de Bruxelles. Tandis que le conseil municipal est accusé de favoriser l’usine à gaz financée par l’État, la pression en faveur de l’éclairage électrique s’intensifie, bien que la nouvelle technologie ne s’impose que dans l’entre-deux-guerres[23].

Boulevards et prestige

Cette pression vient de plusieurs sources. Politiciens, entrepreneurs et citoyens ordinaires ont chacun leurs priorités, et les caisses municipales ne semblent jamais assez pleines pour répondre au lobbying incessant qui demande toujours plus d’éclairage, plus intense, dans les quartiers visés. En apparence, la demande d’éclairage reflète le désir d’accessibilité, de mobilité et de sécurité, qui, selon l’historiographie, a dominé le discours sur l’éclairage. Comme ils privilégient la vue par rapport au toucher et à l’audition, les réverbères sont censés renforcer la liberté de déplacement du citoyen rationnel dans la ville, à sa guise, et imposer les comportements ordonnés, respectables et sanitaires auxquels on s’attend des occupants d’une ville moderne[24]. Si l’on considère ces demandes, et les efforts de la ville pour y répondre, du seul point de vue de l’éclairage, on y voit une série de réactions technocratiques modernes à un problème urbain clairement identifié, avec des solutions scientifiques largement applicables. Toutefois, du point de vue des expériences affectives en jeu, on obtient un tableau moins clair, où ce qui se passe dans l’ombre de la nuit a autant d’influence sur la perception qu’ont les citadins de leur ville que ce qui se passe sous le halo de lumière.

En effet, les arguments délibérément rationalistes qui sous-tendent les demandes d’éclairage ne peuvent être dissociés de la perception plus obscure de la nuit qui les a fait naitre. Par exemple, plusieurs demandes soumises à l’administration bruxelloise portent sur la nécessité de renforcer l’éclairage public dans le quartier des théâtres du centre-ville, en référence non seulement à la question de la visibilité, mais aussi à l’atmosphère nocturne, où les plaisirs urbains du divertissement des grandes villes s’accompagnent d’un sentiment d’inquiétude quant aux dangers potentiels sur le chemin du retour[25]. Ou encore, lorsqu’un conseiller municipal demande l’éclairage « abondant et très intensif » d’une place très fréquentée en direction du port et des principales banlieues industrielles, sa vision d’une circulation plus efficace et rentable est ancrée dans l’expérience immédiate de milliers de véhicules et de piétons qui se fraient un chemin sur la chaussée usée d’une voie encombrée[26]. Il est clair que le supposé progrès qu’offre l’éclairage public se déploie lentement, ses lampadaires étant aussi éloignés les uns des autres que les attentes le sont de la réalité dans la rue.

Pour l’élite politique et commerciale, les lampadaires ont une fonction de légitimation qui témoigne de leur capacité à répondre aux attentes d’une métropole moderne et qui cultive l’image de la ville de l’avenir, attirant les investisseurs fortunés et les citoyens respectables. Les commentateurs prennent au sérieux, parfois jusqu’à en faire une affaire personnelle, le prestige associé aux réverbères, saluant avec exubérance ce progrès « prodigieux » et « irrésistible » qui définit l’époque, pour citer les mots d’un conseiller municipal bruxellois passionné. Rappelant à ses collègues « l’humble chandelle de suif et la lampe fumeuse » qui semblent le ramener un siècle en arrière, alors que ses pensées se tournent vers l’avenir : « Quel orgueil nous éprouvons quand nous comparons à ces pâles et ternes lumignons qui suffisaient à nos pères et à nous-mêmes dans notre jeunesse ou notre enfance, ces flots de lumière que le gaz répand sur nous dans les rues comme dans nos demeures ». Bientôt, prédit-il, l’éclairage au gaz deviendra à son tour un lointain souvenir et « nous inspirera le même dédain et la même pitié que la misérable chandelle de suif d’autrefois »[27]. Vingt-cinq années plus tard, la prophétie semble se réaliser pour un auteur montréalais. Le même confort et la même confiance face aux technologies du présent influencent sa vision des temps passés; il frémit à l’idée que les citadins en étaient autrefois « réduits à éclairer les rues et les places publiques, soit au moyen de la lune, de torches, de résine, de fallots que les citoyens étaient obligés de porter eux-mêmes, ou de lampes fumeuses […] En effet, tout cela a existé », s’exclame-t-il, avant de se réjouir du fait que « le progrès, par les découvertes de la science, nous a donné le gaz et l’électricité[28]! »

En 1910, Léon Clerbois, auteur de l’histoire de l’éclairage municipal à Bruxelles, vante aussi les « progrès incessants » accomplis par sa ville depuis le XVIIIe siècle éclairé aux bougies, louant l’idée géniale d’avoir très tôt adopté le gaz et ouvert rien de moins qu’« une nouvelle ère qui transformerait l’humanité! ». Clerbois insiste : le danger, la suspicion et la peur qui obscurcissent la nuit ont été éliminés. Quoi qu’en disent les mauvaises langues, Bruxelles n’a rien à envier aux autres capitales européennes. En se comparant aux villes rivales, Clerbois touche une corde sensible. La promesse d’une expérience de la nuit plus brillante qu’ailleurs est au cœur de son discours empreint d’orgueil. Aux critiques formulées contre Bruxelles pour sa lenteur relative à adopter l’éclairage électrique, Clerbois répond par des « chiffres officiels » selon lesquels, mesurée en nombre de lampes et en longueur de conduites de gaz, Bruxelles est en fait mieux éclairée que Paris et Londres, et à égalité avec Berlin[29].

Or, dans de tels débats, les statistiques ne peuvent remplacer l’expérience visuelle directe. En réponse aux attaques voulant que les petites villes qui utilisent la nouvelle technologie soient mieux éclairées que la vénérable capitale, par exemple, le conseiller Camille Lemonnier riposte qu’il n’a vu nulle part ailleurs sur le continent de lampadaires plus lumineux et de meilleure qualité. « Notre éclairage est tout simplement magnifique », rajoute l’un de ses collègues[30]. Les Montréalais abondent dans le même sens. Reconnaissant qu’il faut faire de constantes améliorations, Arthur Parent, le surintendant qui succède à Badger, se console en constatant que sa ville « se compare favorablement » à des villes « bien éclairées » comme Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Washington. Au cours d’une tournée de ces villes, on peut noter qu’il se sent « submergé par la gentillesse » de ses hôtes, avec qui il a de longues discussions sur les diverses technologies et les atmosphères qu’elles créent[31]. Cette dimension personnelle importe aussi quand Montréal accueille des dignitaires en visite, comme quand les autorités s’efforcent de quintupler le nombre de lampes à arc illuminant le prestigieux square Dominion afin de projeter « une meilleure impression de notre bonne ville » auprès des membres du Parlement britannique et des chambres de commerce anglaises. Certes, par amour-propre, Montréal n’allait pas se laisser surpasser par « toutes les grandes villes américaines »[32].

Autant les lumières vives suscitent des sentiments de fierté et de satisfaction, autant les ratés perçus suscitent des sentiments de honte et d’humiliation. Si certains partisans du gaz à Bruxelles se vantent, d’autres se désolent que l’électricité soit restée un luxe au xxe siècle, leur ville ne surpassant pas ses voisines, mais se classant loin derrière elles[33]. Le fait que le virage ait été pris dans certaines rues et non dans d’autres accentue leur malaise. En passant de l’électricité au gaz, « on est frappé par une espèce d’abandon et de tristesse dans lesquels est plongée cette avenue », soupire un conseiller, alors qu’un autre déplore le manque d’éclairage du boulevard du Midi, première porte d’entrée de la capitale[34]. À Montréal, des luminaires spéciaux sont conçus pour la résidence privée du maire. Fixés à des piliers de bronze, les lampadaires hexagonaux sont garnis d’or et gravés des armoiries du maire et de la municipalité. Il est également coutume de laisser deux lampadaires devant la résidence du maire sortant, et un devant celles de tous les anciens maires de l’époque[35]. Quand l’administration décide de mettre fin à cette pratique, la MLHP informe les maires visés qu’ils doivent désormais prendre leurs propres « dispositions pour continuer d’avoir de la lumière »[36]. Parmi eux, Raymond Préfontaine, dont l’électricien de la ville avait jadis pris soin d’égayer la circonscription, comme nous l’avons déjà vu. « Je me permets de déclarer que si la ville de Montréal n’a pas les moyens de faire à ses anciens maires l’honneur d’entretenir plus longtemps les lampes à gaz installées devant leur résidence, » répond Préfontaine, « libre à eux de les enlever »[37]. La formulation, en apparence polie, lue dans le contexte du prestige associé aux réverbères, le ton irrité de la réponse, et l’implication voilée que la décision résulte de l’incompétence des fonctionnaires de la ville, suggère qu’un Préfontaine vexé prend le retrait de ces réverbères, et de l’honneur qu’ils représentent, comme un affront personnel.

Au-delà de leur simple fonctionnalité, les lampadaires inspirent aussi aux citadins des sentiments qui découlent de leur conception. Dans les deux villes, les fonctionnaires sont sensibles au potentiel esthétique des lampadaires, précisant qu’ils ne doivent ni être « disgracieux »[38] ni « encombrants » dans les rues. Ils doivent plutôt avoir une « silhouette plaisante », être « dignes de nos grandes artères »[39] et « revêtir un cachet décoratif et artistique »[40]. Comme la belle architecture et les monuments inspirants, les lampadaires peuvent édifier l’esprit de l’usager nocturne de la rue. « Ne perdons jamais de vue que la voie publique devrait être un musée d’art permanent et vivant, qui inspirerait à tous le sentiment d’amour des choses belles, l’aversion des choses laides, banales ou vulgaires », plaide Clerbois. S’il admet la propension des artistes à ignorer des questions telles que les contraintes techniques et le coût, il insiste sur le fait que des facteurs pécuniaires insignifiants ne devraient pas freiner la ville. En cherchant à « déraciner », « l’indifférence excessive, le mauvais gout et l’utilitarisme à outrance » de l’époque, l’auteur aborde la question de l’éclairage urbain du point de vue plus subjectif de l’esthétique, en posant le rapport à la rue sur le plan de l’expérience individuelle et de l’épanouissement personnel, plutôt que sur celui de la rationalité scientifique[41].

Pour les critiques, il s’agit ici d’une occasion ratée. Le manque d’intérêt artistique dans la conception des lampadaires provoque, selon eux, un « effet déplorable » sur la ville[42]. Plaisantant à propos de cette scène « détestable », un conseiller suscite les rires de l’assemblée : « D’un point de vue révolutionnaire, nous pouvons nous en féliciter. Ces lanternes sont parfaites pour y accrocher de futurs aristocrates[43]. » Les citadins des deux villes insistent pour que les changements technologiques tiennent compte de leur profond attachement à la richesse de leur environnement. L’échange entre Arthur Parent et Lewis Skaife, secrétaire-correspondant de la Société numismatique et antiquaire de Montréal, est révélateur : quand Parent demande la permission d’installer au Château Ramezay, que possède la société, « un petit poteau » pour une lampe à arc électrique, Skaife accepte, « à condition que le poteau soit en fer et joliment peint. » Pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’y placer une monture de fer, répond Parent en prenant soin de confirmer que le poteau de bois serait effectivement « joliment peint » et l’assurant qu’il « ne serait en aucun cas inesthétique »[44]. Pour sa part, la compagnie bruxelloise de tramways prend la précaution de promettre l’installation de réverbères « artistiques » le long du prestigieux boulevard central Anspach afin d’apaiser les craintes que le système de trolley ne le défigure. Ce qu’obtient la ville, déplore un conseiller municipal, ce sont plutôt des poteaux qui « n’ont pas la moindre forme artistique », récupérés de Paris, « où l’on n’en a pas voulu ». Pire, l’éclairage que produit « cette horrible ligne de mâts », bien qu’électrique, est « absolument mesquin et insuffisant », vocifère-t-il. « Il faut que cette mauvaise plaisanterie finisse », ajoute un collègue indigné[45].

En effet, si beaucoup critiquent la lenteur de l’électrification, les effets de la transition elle-même heurtent aussi les sensibilités esthétiques. Le fouillis « arbitraire et non règlementé » des fils qui alimentent les lampadaires, autant que les systèmes d’éclairage intérieur, les tramways et les lignes téléphoniques, cause un « étranglement énorme » dans les carrefours achalandés, qu’on compare à une toile d’araignée, à Bruxelles, et à un « port de Chine après un typhon », à Montréal[46]. Les réverbères eux-mêmes sont source de frustration, car ils bloquent les trottoirs, nuisent à la circulation et inquiètent les passants quand ils sont décrépits et qu’ils menacent de provoquer un incendie ou des blessures en tombant[47]. Ils sont aussi source d’ennuis quotidiens des plus banals dans la vie urbaine. Après les plaintes répétées d’un résident, la MLHP retire les embouts décoratifs d’un poteau « pour empêcher les garçons de grimper sur le toit de Monsieur Callaghan »[48]. De son côté, l’Union chrétienne des femmes pour la tempérance (UCFT) s’indigne contre les « nombreux panneaux publicitaires d’une marque de cigarettes, fixés aux lampadaires désaffectés de la ville »[49]. Les annonceurs demandent fréquemment à accrocher des panneaux sur des lampadaires à gaz « morts », mais l’autorisation, accordée à la discrétion du directeur, est jugée inappropriée à l’endroit d’une société de tabac. L’exaspération de l’UCFT semble trouver écho chez le superintendant lui-même, dont la réprimande adressée à l’American Tobacco, écrite avant même la plainte du groupe de tempérance, trahit clairement sa propre impatience face au comportement de la société[50].

Éclairage exigé

C’est avec une dose indéniable de démagogie que les politiciens, les bureaucrates et autres promoteurs de la ville abordent la question très sensible des lampadaires. La vantardise des uns est une façon efficace de montrer qu’ils prennent à cœur les ambitions municipales, tandis que l’indignation des autres devient un outil rhétorique convaincant dans le feu de la vie politique. Mais s’ils formulent ainsi la discussion, c’est aussi parce que ces attitudes résonnent profondément avec les dispositions émotionnelles de leurs concitoyens. Les services municipaux, et les lampadaires en particulier, sont un important point de référence entre les citadins et l’appareil de gouvernance urbaine. Les résidents écrivent fréquemment aux administrateurs de la ville, demandant davantage de lumière par-ci, des réparations par-là, exprimant leurs craintes face aux vicissitudes des lieux qu’ils croisent chaque nuit. Leurs lettres, écrites d’une plume vive et expressive, laissent entrevoir le potpourri d’émotions qui caractérise une vie urbaine renouvelée par l’augmentation du contraste entre la lumière artificielle et l’obscurité de la nuit qu’elle cherche à dompter.

La peur est l’émotion la plus communément associée à la nuit. L’idée même de l’éclairage public a toujours été de dominer cette peur, d’écarter « l’obscurité périlleuse »[51] qui menace la sécurité et l’accessibilité dans les rues. En réalité, même si de plus en plus de gens sortent dans la rue après le crépuscule, pour le loisir ou le travail, l’obscurité ne cesse jamais de faire frémir de nombreux citadins, dont certains affirment ne pas oser sortir une fois la nuit tombée[52]. Du point de vue pratique, ils craignent le manque de visibilité et la difficulté à se déplacer sans entraves, surtout dans les avenues animées où les tramways qui passent à toute allure manquent de heurter les piétons[53]. La prolifération des réverbères fait exploser les attentes, les gens s’impatientent au moindre manque de lumière artificielle. Un Montréalais se plaint que l’éclairage « insuffisant » de sa rue met constamment en danger de tomber ceux qui empruntent les marches de sa maison. Depuis qu’une des lampes à gaz a été retirée, les ombres projetées dans l’obscurité par les autres poteaux de la rue ont causé au moins deux accidents, explique-t-il[54]. Quelques rues plus loin, les membres d’une congrégation presbytérienne estiment que la participation à la prière du soir ne devrait pas entrainer un risque de blessure chaque fois qu’ils trébuchent dans les escaliers de leur église, parce que deux lampes à gaz viennent d’être retirées de la rue Dorchester[55]. Ces situations font « subir aux citadins beaucoup de désagréments, d’inconfort et de gêne », écrit un autre groupe de pétitionnaires, reprenant l’exaspération d’innombrables autres demandes similaires[56].

Hormis ces irritants, ce sont les problèmes de criminalité nocturne, comme le vol et la violence, qui suscitent les craintes les plus vives. Avant même le débat sur l’électrification, les riverains du boulevard du Midi sont déjà furieux de voir Bruxelles faire des économies à leurs dépens, de nombreux poteaux restant éteints chaque nuit et d’autres ne projetant qu’une faible lueur. Leur conseiller municipal exhorte donc la Ville de voir à ce que ce boulevard ait rapidement le même éclairage sécuritaire que tous les autres, car avec la situation actuelle « on y pourrait commettre des assassinats au milieu de la nuit »[57]. Pour leur part, les Montréalais de la rue LaSalle sont de plus en plus inquiets de voir leur quartier devenir « très dangereux ». Dans un boisé des environs, ils voient des « bandes de vauriens se rassembler pour la nuit […] Nos femmes et nos enfants craignent, et avec raison, de sortir le soir sans lumière »[58], ajoutent-ils.

Il convient de noter que ce ne sont pas nécessairement les actes criminels réels, mais plutôt la crainte que ces circonstances n’attirent la criminalité, qui inspire les résidents à présenter une pétition à leur administration municipale. Nombre d’entre eux se disent absolument convaincus de l’idée généralisée que davantage d’éclairage entrainerait naturellement l’ordre et la bonne conduite. Un homme d’affaires montréalais qui réclame un meilleur éclairage près de sa briquèterie se désole de voir les gens du voisinage se faire « constamment importuner par une bande de brutes ». Il considère « les ‘forces de police’ (guillemets dans l’original) si insuffisantes et si petites que la seule protection que nous puissions demander est un bon éclairage, puis une protection personnelle »[59]. Cet esprit d’autosuffisance est ancré dans le dicton populaire voulant qu’un bon lampadaire soit l’équivalent d’un policier supplémentaire en action, une perspective de rêve pour les administrations municipales qui cherchent à réduire leurs coûts. On fait encore aujourd’hui ce lien entre éclairage public et sécurité personnelle, et ce, malgré les études qui confirment que davantage d’éclairage ne signifie pas toujours moins de criminalité[60]. Ce qui est révélateur ici, ce n’est pas tant le fantasme de l’ordre qu’entretiennent les urbanistes rationalistes, que la façon dont la présence ou l’absence de lumière joue sur les émotions des citadins lorsqu’il s’agit de s’aventurer la nuit, et le niveau de risque qu’ils jugent intuitivement acceptable au moment de s’engager dans un escalier ou de traverser une intersection, une allée ou un parc. Ainsi, lorsque Cal Corey, professeur de chant, supplie le comité d’éclairage de s’occuper de la rue Berthelet, « plongée dans l’obscurité », c’est avant tout un « sentiment de sécurité » que recherchent ses voisins et lui[61].

Bien sûr, ces craintes sont fondées, car si la nuit éveille l’imagination, la criminalité est bien réelle. Pendant des mois, les résidents de la rue Hermine subissent des nuisances qu’ils attribuent directement à l’absence de lumière. « Les comportements et insultes qu’il faut tolérer à cause de la noirceur sont insupportables et ridicules », écrit une certaine Mme Canning, au nom de tous les locataires « grincheux ». « Je pourrais vous transmettre de 14 à 16 noms qui sont dans la même misère si sombre que les numéros [de porte] sont illisibles », poursuit-elle. Tout ce qu’elle cherche c’est d’éviter le « scandale » qui dérange sa famille, dont elle veut « protéger les oreilles […] des propos offensants qu’ils sont obligés d’entendre ». Pour illustrer ses dires, elle parle d’une « terrible bagarre » survenue un soir devant chez elle. « Tout le monde a eu peur d’un meurtre dimanche matin le trottoir comme une mare de sang à même pas trois pieds de nos portes ». L’obscurité de la nuit provoque une foule d’émotions négatives chez Mme Canning : irritée par l’atmosphère de la rue, en feu contre la compagnie de gaz et les fonctionnaires de la ville, inquiète pour sa famille et effrayée à l’idée de la scène dont elle a été témoin, sa terreur transpirant dans le style décousu et sans ponctuation de sa lettre[62].

De tels évènements sont exceptionnels, et si un bain de sang à la porte de chez soi suscite naturellement des émotions extrêmes, ces lettres tirent leur importance de ce qu’elles révèlent dans l’évolution des attentes et des certitudes quant à notre maitrise de la nuit urbaine moderne. La protection des lampadaires est de plus en plus demandée, précisément parce que la bourgeoisie urbaine revendique de plus en plus le pouvoir d’investir l’espace de la rue nocturne. Si beaucoup considèrent « la distance séparant l’électricité du gaz, mille fois plus grande que celle qui séparait le gaz des bougies de nos pères », pour l’historien Peter Baldwin, la vraie conséquence de l’électrification n’est pas tant la nouvelle expérience visuelle que la diversité des foules attirées dans les rues, car un nombre croissant d’hommes et de femmes peuvent se permettre les loisirs qui les intéressent[63]. Les citadins, surtout ceux des classes moyenne et supérieure, qui exigent de la lumière, mettent au grand jour leur façon de concevoir leur place dans la ville, le moment où ils peuvent s’y déplacer et leurs objectifs. Pour eux, l’obscurité est le domaine des « fainéants » et des « voyous », des « apaches » et autres « individus louches » qui se réfugient dans l’ombre et qui terrorisent les femmes du quartier. Les femmes elles-mêmes sont également pointées du doigt, car, comme le montre l’historienne Mary Anne Poutanen, la présence des lampadaires rend la prostitution plus visible et alimente donc le discours d’opprobre moral sur la vie nocturne illicite[64]. En faisant de l’obscurité le royaume de ceux qui sont perçus comme les individus louches, qui inspirent l’effroi et l’appréhension, ces lettres posent les lampadaires comme des phares de respectabilité, garants de vertu morale. Si, dans l’esprit de nombreux réformistes[65], les divertissements que permettent les lumières électriques « imprègnent » la nuit d’ambigüité morale, les lueurs nocturnes qui guident les citadins bourgeois se déplaçant de leur domicile ne sont pas moins teintées de sentiments de rectitude morale. Lorsqu’un journaliste anonyme de Montréal publie un exposé sur le « côté sordide » de la ville, c’est évidemment à la lumière du gaz qu’il fait ses observations. « Derrière les rues bien éclairées et les visages ouverts et honnêtes, il y a d’autres rues où les lumières ne brillent pas autant, où les visages ne sont pas aussi francs », écrit-il sur un ton ambigu, la cible de son enquête étant clairement distincte des citoyens et des espaces plus respectables qui, à ce stade, bénéficient du confort lumineux de l’électricité[66].

Au-delà de leur utilité, les réverbères forgent les réputations et définissent la façon dont les gens conçoivent leur participation à l’aménagement de l’espace et aux structures sociales de la vie urbaine. La lumière est nécessaire « pour éclairer, autant que pour sauvegarder la moralité »[67]. Prenons l’exemple de Busby Lane, à Montréal, qualifiée de « refuge nocturne de certains des pires individus de la ville »[68]. La situation suscite l’ire d’une propriétaire, qui affirme que grâce à ses locataires, le quartier est en pleine transformation et n’a « jamais eu une classe de gens aussi respectables qu’aujourd’hui »[69]. Pour appuyer l’affirmation que certains pâtés de maisons devraient être mieux éclairés en raison de la qualité de leurs résidents, les pétitionnaires soulignent souvent la présence d’églises et de couvents à proximité, arguant que la « classe choisie » qui fréquente ces institutions et qui vient en aide aux moins nantis de la société mérite d’être bien éclairée pour pouvoir accomplir son œuvre sans crainte[70]. Si l’obscurité abrite les espèces les plus menaçantes de la ville, les citadins plus privilégiés considèrent l’éclairage comme un élément que leurs honnêtes voisins en sont venus à mériter. Pour eux, les réverbères permettent d’une part d’éloigner les fauteurs de troubles, et d’autre part de gratifier ceux dont l’attitude et le mode de vie élèvent la vie urbaine à un registre émotionnel plus rassurant et serein.

Les tensions liées au nombre, à l’emplacement et à la luminosité des lampadaires dans des villes comme Montréal et Bruxelles sont donc alimentées par les relations tripartites entre les administrations municipales naissantes, le secteur privé en plein essor et les citadins plongés dans l’effervescence des métropoles. Ces rapports portent sur des questions de politique et d’argent, d’exercice de l’autorité et de revendication de l’espace public, de comment et pour qui fonctionnent les infrastructures, de qui devrait payer et qui devrait en bénéficier. Comme tous les rapports humains, ils sont imprégnés d’émotions. Lorsqu’un propriétaire se plaint de l’absence de réverbères qui nuit à sa recherche de locataires ou que le commerçant voudrait que ses taxes municipales lui donnent droit à davantage de lumière, les considérations pécuniaires se traduisent par de la colère et de l’exaspération envers la mairie, ce qui entraine des demandes « urgentes » pour « que justice soit faite »[71]. La peur des accidents, du vol ou de la violence qui motive tant de demandes des citoyens est indéniablement mauvaise pour les affaires.

Comme dans les débats du Conseil, la rhétorique des pétitionnaires est peut-être théâtrale, mais son caractère récurrent nous permet de saisir ce que Peter Stearns appelle les « styles émotionnels » de l’époque[72]. Les formules de politesse restent essentielles, et les pétitionnaires respectent l’étiquette, même s’ils vont parfois jusqu’à franchir les frontières qui les séparent des fonctionnaires en les invitant à les accompagner dans les rues sombres afin qu’ils ressentent eux-mêmes cet inconfort. Par ailleurs, de nombreux auteurs n’hésitent pas à exprimer leur impatience, non seulement en insistant sur la gravité de leur situation, mais aussi en rappelant aux bureaucrates que leurs demandes répétées font partie d’une longue série de requêtes s’étendant parfois sur plusieurs années. « Mon cher Robertson », écrit J. Widmer Nelles, d’un ton familier à son conseiller local, « vous ne me trouverez pas trop gênant, j’espère », poursuit-il, reconnaissant la « gêne » que Robertson doit sentir dans son « devoir de représentant du peuple ». Ce dernier se souvient certainement de cette demande, formulée 18 mois plus tôt, à propos de l’éclairage d’une partie de la rue Rachel, qui restait « inconfortablement sombre ». « Ne pourriez-vous pas installer une lampe à arc […]? », lui avait-il demandé. « Je vous en prie, faites quelque chose », signait-il timidement[73]. Après une première pétition restée lettre morte, les habitants de la rue Sainte-Élisabeth haussent considérablement le ton, cinq mois plus tard dans une deuxième lettre. Leur colère se manifeste non seulement par un plus grand nombre de signataires (11 à la première lettre, 23 à la seconde, ce qui laisse croire que l’émotivité du groupe initial a eu un effet galvanisant sur les voisins), mais aussi par le ton résolument plus pointu et urgent employé – « l’obscurité complète » de la première missive devient « une cause de disgrâce », qui permet aux gamins et aux désœuvrés de s’y tenir le soir et de « troubler la paix publique »[74]. Quant à eux, les fonctionnaires municipaux prennent à cœur les accusations de manquements à leurs devoirs, confondant l’affirmation « nous marchons progressivement » avec leur propre estime de soi[75]. Dans ce contexte, Parent tient à souligner la rapidité de ses réponses aux plaintes des citoyens et demande un cheval et un charriot qui lui permettraient d’offrir un service plus rapide et arborant « un badge aux insignes du département et de la société », qu’il pourrait montrer lors des appels de service[76]. Dans la mesure où l’analyse historique des émotions nous force à interpréter ce que les personnes ont ressenti à travers les mots qu’elles nous ont laissés, on peut raisonnablement supposer que ce désir de statut et cette volonté d’afficher ses références sur sa personne physique sont révélateurs des sentiments de dévotion et de fierté de Parent à l’égard de sa mission, qui consiste à faire jaillir la lumière à travers le voile de la nuit urbaine.

Les élus et les bureaucrates qui subissent la colère de la population projettent à leur tour ces sentiments sur les fournisseurs privés. Le rôle même de l’entreprise privée dans la distribution de l’éclairage nous permet aussi de faire le lien entre émotions humaines et infrastructures matérielles urbaines. À Bruxelles, les débats interminables sur les mérites de la privatisation prennent un ton acrimonieux. Les émotions s’enflamment, les insultes fusent et les cris retentissent. Au fil des ans, les partisans du marché libre accusent leurs adversaires de faire passer leurs instincts mégalomanes avant l’intérêt public qu’ils ont été élus pour défendre, tandis que ces derniers clament que le recours au secteur privé est indigne de leur grande ville[77]. Entretemps, à Montréal, la presse reproche régulièrement à la MLHP d’escroquer la ville et à la ville, de ne pas avoir le courage de s’attaquer à ce monopole. Les relations entre les deux entités sont au plus bas. Après avoir reçu des « rapports très défavorables », l’électricien de la ville s’en prend à l’entreprise, déclarant que « l’opinion publique […] est parfaitement habituée à l’éclairage défectueux »[78]. Les réponses du directeur de la MLHP sont toujours teintées de la même réserve : il tente de minimiser les plaintes et de retourner la situation contre la ville, qui, selon lui, ne consacre pas suffisamment de ressources policières à la protection de ses lampadaires contre le vandalisme « malveillant et intentionnel »[79].

À Montréal, les tensions associées à la gestion et à la prestation de ce service public atteignent le point d’ébullition lors de la grève des monteurs de lignes et des électriciens qui assombrit les nuits d’avril 1902. Le 14 avril, 75 électriciens de la MLHP et de la Lachine Rapids Company (un fournisseur de la banlieue) débrayent en réclamant des augmentations de salaire et des quarts de travail de neuf heures. Leur nombre augmente : 350 grévistes gonflent leurs rangs dès les premiers jours et le conflit fait couler beaucoup d’encre. Outre la couverture quotidienne des journaux et les exigences des deux parties, on observe les vives prises de position de ces derniers, mais aussi, ce qui importe tout autant, une peur croissante de la noirceur, car l’impasse se traduit par des dizaines de lampes éteintes chaque nuit. Les travailleurs savent qu’ils ont un grand pouvoir de négociation : plus la grève dure et prolonge l’obscurité, plus les citadins, habitués au confort de la clarté nocturne, font sentir leur mécontentement et leur impatience.

Comme le démontre l’historienne Mary Blewett, selon les normes de l’époque, pour réussir à négocier avec les travailleurs, l’homme d’affaires doit pouvoir garder son sang-froid et renforcer son autorité en maitrisant sa colère pour paraitre totalement maitre de la situation[80]. C’est exactement la stratégie de Philip Gossler, directeur de la MLHP, dont les déclarations quotidiennes aux journalistes se font rassurantes et pleines d’espoir. « Nous nous en tirons bien », prétend-il, en précisant que les difficultés que traverse le service ne sont que temporaires. Refusant mordicus de reconnaitre la légitimité du syndicat des électriciens, il souligne calmement que son entreprise reçoit des candidatures de partout au pays et que l’arrivée de travailleurs remplaçants permettra de « tout faire rentrer dans l’ordre dans un jour ou deux »[81]. Or, en privé, la correspondance de Gossler avec la ville est tout sauf détendue. En plus des pannes de courant que cause l’absence des travailleurs, les fils électriques qui alimentent les lampadaires sont vandalisés. Dans ses lettres quotidiennes à Badger, où il révèle la colère et la consternation qu’il cache aux journalistes, Gossler se montre de plus en plus irrité par la situation et ce qu’il considère comme de l’inaction de la ville pour protéger son entreprise[82]. De leur côté, les travailleurs réfutent « catégoriquement » les allégations de vandalisme et accusent la société de saboter ses propres lignes, dans le but de se présenter comme la victime d’une main-d’œuvre indocile et agressive. Conscients que l’obscurité, qui met la pression sur l’entreprise, peut aussi retourner l’opinion publique contre eux, les travailleurs se créent une image publique faite d’émotions positives. Ils présentent leurs rassemblements comme importants et enthousiastes pour renforcer leur solidarité et leur détermination. La presse les qualifie d’hommes « solides », « optimistes » et « de bonne humeur », ce qui renforce leur certitude d’être victorieux[83].

Entre le calme, affiché, des employeurs rongés par la rage et la fébrilité des travailleurs, les résidents soumis à des pannes nocturnes deviennent de plus en plus impatients. Bien que les lumières ne s’éteignent que dans certains quartiers, Badger essuie les amères remontrances des citoyens concernés et la presse tient à souligner que, même si l’obscurité est « partielle », la « situation s’aggrave »[84]. La « complète obscurité » est tout sauf « rassurante » pour la population, écrit La Patrie, tout en félicitant les grévistes pour leur « bonne conduite »[85]. Certains syndicats expriment leur soutien aux électriciens en grève, moins par solidarité de classe que parce que les rues sombres dégagent un « si pitoyable état des choses »[86]. Malgré les reproches des employés, qui estiment que leurs remplaçants ne sont pas qualifiés, la société réussit à rétablir progressivement l’éclairage, au grand soulagement des journaux. Pourtant, à la veille du règlement de la grève, le Montreal Star rapporte encore que les citoyens de certains quartiers ne sont « pas d’humeur joyeuse »[87]. À leur grand soulagement, la bataille tire bientôt à sa fin. Un accord conclu par le maire de Montréal, James Cochrane, contraint l’employeur à céder aux revendications salariales et l’incident est vite oublié[88]. Or, pendant les douze jours et les douze nuits qu’elle dure, l’obscurité que cause la grève suscite, pour diverses raisons, des flots d’émotions chez les différents acteurs concernés – travailleurs, employeurs, fonctionnaires municipaux, résidents ordinaires et journalistes couvrant l’évènement – mettant en lumière les associations affectives qui façonnent le rapport des citadins à la matérialité de la ville moderne.

Une question d’atmosphère

Enfin, la simple présence ou absence de lampadaires dans les rues n’est qu’une partie des enjeux plus larges de l’éclairage urbain. La qualité de la lumière elle-même est tout aussi essentielle à cette dynamique. Ainsi, les atmosphères nocturnes n’émergent pas simplement des nouvelles formes de lumière artificielle, mais sont le fruit de notre rapport affectif avec elles, dans le cadre social et spatial distinct d’une ville en cours de modernisation. En effet, les efforts des autorités municipales pour créer des atmosphères nocturnes qu’elles associent à la sécurité et à l’efficacité suscitent souvent les critiques de ceux qui préfèreraient des ambiances plus douces. Ce qui frappe surtout dans le discours prévisible et progressiste sur la multiplication des sources de lumière, c’est le malaise palpable, voire la résistance, face à l’intensification de la lumière nocturne et au rejet conséquent de l’ombre et de l’obscurité. Même si l’électricité permet d’embraser la nuit, nombre de citadins continuent de ressentir un profond attachement à ce que Lynda Nead appelle la « poésie du gaz », soit son pouvoir « organique et envoutant de teinter les lieux familiers du jour d’un halo d’étrangeté et d’inconnu » de manière délicieuse, voire réconfortante[89]. Même de hauts fonctionnaires municipaux, dont le bourgmestre de Bruxelles, Charles Buls, se demandent si le surplus d’éclairage que promet l’électricité n’est pas en réalité excessif. Buls est très critique des effets de l’électrification sur sa chère ville. Ces nouveaux éclairages produisent « un effet très triste » sur les grands boulevards de la ville, affirme-t-il, soulignant que même l’avenue de l’Opéra à Paris a été dépouillée de ses lampes électriques, dont l’effet désagréable était jugé incompatible avec la splendeur des lieux. Il souhaite plutôt préserver un « aspect gai », non pas en concentrant les réverbères afin qu’ils brillent davantage, mais avec un plus grand nombre de points d’éclairage plus faibles, un effet que, selon lui, le gaz réussit mieux à produire[90]. Pour lui, il est bien plus important de créer une atmosphère agréable offrant un répit contre les pressions d’un environnement urbain dense que de doter la ville des dernières technologies. Même à Montréal, où l’électrification est plus précoce, Arthur Parent concède que, en été, les parcs et les places devraient être éclairés avec un type de lampadaire à pétrole, qui « ne défigure pas l’aspect du terrain avec de grands poteaux et des fils, permettant aussi d’éclairer sous les arbres »[91].

Les commentaires de Buls arrivent au moment où Bruxelles commence à explorer l’électricité dans des lieux comme le prestigieux parc municipal de la ville, sis entre le palais officiel du roi et le parlement national. Malgré le changement de technologie, les électriciens de la ville, qui mettent en œuvre ce plan par une soirée fraiche et sombre du printemps 1894, s’efforcent de créer une atmosphère douce et romantique, pour le plus grand plaisir de ceux qui assistent à l’inauguration. Un journaliste du quotidien Le Petit bleu, qui couvre l’évènement, s’extasie devant l’ambiance qu’il trouve unique et agréable. Il note la vitesse à laquelle l’obscurité s’éclaire d’une « lumière lunaire », « que les moineaux réveillés en sursaut saluent d’un bavardage effaré ». Éclairées par le bas, les feuilles des arbres dessinent une dentelle verte élaborée, entrecoupée de sphères lumineuses comme des étoiles tombées du ciel et suspendues aux branches. Le succès de cet « effet charmant », poursuit le journaliste, repose précisément sur la rareté des lampes. « La lumière n’est pas aveuglante, et laisse aux grandes allées un caractère d’intimité mélancolique d’une exquise poésie », explique-t-il. À « l’installation usuelle cherchant surtout la vigueur de l’éclairage », il préfère de loin « une installation un peu capricieuse, fantaisiste, logée de-ci de-là dans le taillis et visant à une coquetterie d’effet »[92].

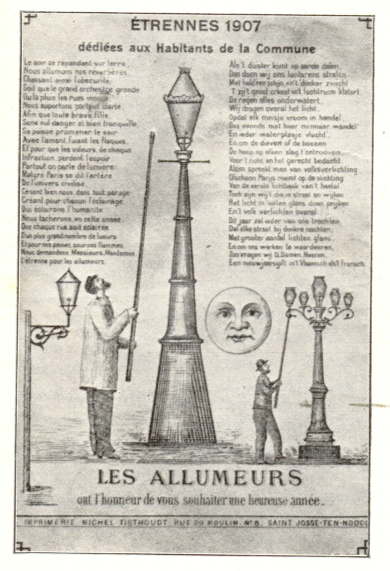

Les commentateurs campent leur description de l’atmosphère de l’éclairage urbain dans le cadre d’une promenade nocturne entre jeunes amoureux. Suivant la tradition du Nouvel An, qui consiste à saluer les habitants du quartier par quelques vers, les allumeurs de réverbères de Saint-Josse dans les faubourgs de Bruxelles, aussi appelés « chevaliers porte-lumières », promettent à leurs compatriotes municipaux de chasser l’obscurité :

Afin que toute brave fille honnête

Sans nul danger et bien tranquille

Se puisse promener le soir

Avec l’amant, fuyant les flaques.

Mais pour beaucoup, l’omniprésence croissante des lampadaires fait que les amoureux ne peuvent plus s’éclipser dans la douce obscurité des recoins des allées publiques comme auparavant. Oh comme la génération précédente regardait avec mélancolie l’époque heureuse, mais déjà lointaine où les moindres petits coins de verdure « abritèrent mystérieusement et jalousement leurs amours », déplore Clerbois, soudain devenu nostalgique[93]. Un autre journaliste du Petit bleu, qui ne partage apparemment pas l’enthousiasme de son collègue pour les nouvelles lumières électriques, dénonce également la fin du mystère de Cupidon « dans les bosquets de notre vieux parc ».

Dans la pénombre salutaire

L’amour n’y tendra plus son arc

[…]

Voici que la lampe électrique

Dépoétise les taillis!

[…]

Tu n’entendras plus sur le banc

Où le pioupiou presse la bonne

Les baisers en bruits de trombone

Et les soupirs de régiment

Car c’est dans le quinconce sombre

– Toujours le gaz le respecta! –

Que Monsieur Buls, vrai potentat,

À coup d’ampères chasse l’ombre

Adieu donc les couples grivois

Roucoulant sous la lune austère

Le bocage étant sans mystère

Le tourlourou sera sans voix.

Les vers, l’humour et l’ironie dirigés contre cette nouvelle version du « siècle des Lumières » illustrent d’abord une résistance aux avancées technologiques, qualifiées de progrès, mais aussi une conception masculine de la nuit urbaine en tant que site privilégié de la permissivité sexuelle[94].

Les critiques ne sont pourtant pas toutes aussi légères. Dans un reportage visuel sur les nombreux plaisirs que procurent les lumières artificielles de Montréal, un rédacteur de La Patrie rappelle que derrière la vie nocturne, les promenades, le commerce, les théâtres et les restaurants de luxe, il y a le travail de nuit qui rend tout cela possible. « Allez voir, aux lumières rouges des hauts fourneaux, les ouvriers dans les rudes laminoirs, allez voir les verriers sous la lumière blanche », écrit-il, nous invitant à la compassion et à la gratitude[95]. Pour le groupe d’ouvriers fatigués rentrant chez eux après une longue journée à l’usine, « l’illumination magique » des réverbères vacillant dans le brouillard passe totalement inaperçue, ajoute-t-il. Si leur travail acharné contribue au progrès de la ville moderne, il les rend paradoxalement insensibles à ses charmes[96]. Les critiques de l’urbanisation vont encore plus loin et dépeignent l’éclairage de nuit d’un ton négatif évoquant l’anxiété et la perdition, où la lueur lugubre des lampes à gaz et à l’électricité illumine les aspects les plus sinistres de la rue[97]. Pour certains, la prolifération des lampadaires électriques, et surtout la tentation de consommation qu’ils entrainent, font partie des luxes modernes qui dégradent la moralité des centres urbains, et qui provoquent d’inquiétants mouvements migratoires de la campagne vers la ville, détruisant ainsi la santé et la vitalité de la nation[98].

Conclusion

De part et d’autre de l’Atlantique, les structures matérielles et technologiques qui façonnent les villes sont intimement liées aux attitudes et aux positions affectives de leurs habitants. L’urbanisme moderne cherche à évacuer de la ville la peur et les difficultés d’ordre pratique en supprimant les obstacles qui entravent sa sécurité et son efficacité. En tant qu’élément omniprésent et émotionnellement controversé du paysage urbain, le lampadaire est central à la morale soi-disant rationnelle et progressiste qui refaçonne la ville, comme aux expériences humaines complexes et intérieures qui accompagnent ces développements matériels. Même si cette mission a échoué, la négociation de l’obscurité demeure un trait distinctif de la vie urbaine du début du XXe siècle, surtout loin des grandes artères.

Comme la nature des sources disponibles varie d’une ville à l’autre, certaines perspectives, bien que présentes dans les deux villes, peuvent être explorées plus à fond dans l’une ou l’autre. Les procès-verbaux détaillés de l’hôtel de ville et les publications de Bruxelles, à l’intention du public, complètent le ton plus confidentiel des nombreuses lettres des citoyens montréalais à leur administration municipale. Leur analyse globale permet de saisir toute une gamme d’émotions liées à l’éclairage nocturne, allant de la fierté et de la confiance aux notes plus amères de la honte, de la colère, de l’inconfort et de la peur lorsque la lumière est jugée instable, insuffisante ou carrément absente. La similitude des émotions en réaction aux réverbères entre ces villes éloignées révèle l’environnement urbain moderne et effervescent en tant que contexte historique précis où les émotions s’expriment, se bousculent, se redéfinissent et prennent leur sens.

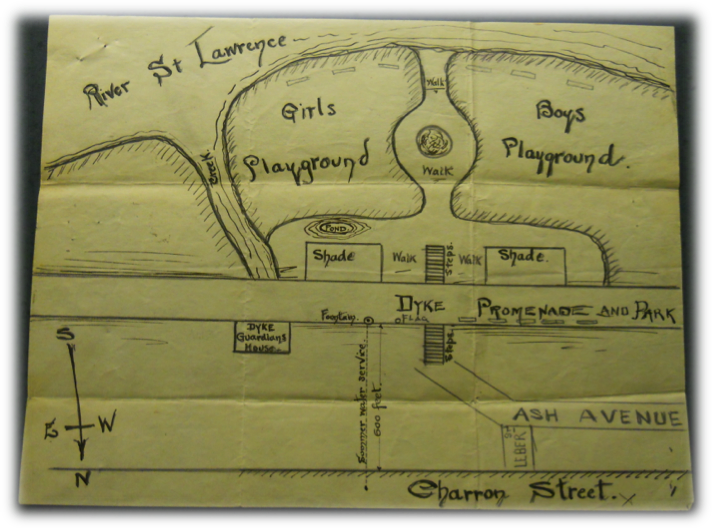

Dans leur ensemble, ces émotions liées tant à la politique qu’à l’esthétique des réverbères, ce flot de petites joies et d’ennuis, de terreurs et d’amours au fil des jours et des nuits, racontent l’histoire plus vaste du rapport affectif que les citadins entretiennent avec leur ville. On le voit dans le récit fictif d’une jeune femme de chambre arrivant à Bruxelles, fascinée par la clarté blanche des lampadaires ponctuant les ombres opaques de la nuit tombante, leurs rayons éclairant son impression troublée d’exil urbain : « cette espèce d’effroi que l’inconnu met dans les âmes nostalgiques et songeuses »[99]. On le voit également dans la carte dessinée en détail par un groupe de résidents de Montréal, qui demandent davantage de lampadaires pour pouvoir profiter la nuit de leur parc, de ses promenades, de ses étangs, de ses terrains de jeux et de sa promenade riveraine[100]. Ces sources, qui explorent et révèlent la vie urbaine dans son intimité, nous font voir la manière dont les citadins cherchent à s’approprier l’espace urbain, à s’y sentir chez eux, même après le crépuscule. L’étude de ces réactions subjectives à l’illumination de plus en plus intense de la nuit urbaine nous aide à comprendre la manière dont les gens s’intègrent au monde social dans lequel ils vivent. Loin d’être des phénomènes éphémères isolés, inaccessibles à l’historien, l’expression des émotions ressenties individuellement met les citadins en dialogue les uns avec les autres et participe à la construction d’atmosphères distinctes qui renforcent le lien avec leur environnement. Pour certains, les lampadaires reflètent la valeur de leur ville et d’eux-mêmes. La quantité et la disposition des réverbères suscitent des débats ancrés dans les notions de privilège de classe et de genre, et séparent les gens respectables des individus qu’on considère comme menaçants et immoraux. En outre, les réverbères sont importants parce qu’ils contribuent à structurer le rythme de la vie urbaine, que ce soit pour prolonger le jour dans la lueur d’une fin d’après-midi d’hiver, pour faire durer les plaisirs fascinants d’une soirée d’été sur les boulevards ou pour étirer le travail de plus en plus tard dans la nuit et de plus en plus tôt avant l’aube. Si les lampadaires sont des infrastructures avant tout pratiques, les atmosphères qu’ils créent et les émotions qu’ils suscitent les positionnent non seulement de manière pragmatique au coin des rues, mais aussi à l’intersection de l’urbanisme moderne rationaliste et des expériences subjectives de l’espace qu’ils génèrent.

- Traduction de Nicolas Kenny, « City Glow: Streetlights, Emotions and Nocturnal Life, 1880s-1910s », Journal of Urban History 43, no. 1 (2017): p. 91–114. ↵

- F.H. Badger à la Commission des incendies et de l’éclairage (désormais CIE), 3 octobre 1901, VM 50, Fonds de la Commission des incendies et de l’éclairage, S2 D65, Archives de Montréal (désormais AM). ↵

- John Jakle, City Lights: Illuminating the American Night, Johns Hopkins University Press, 2001, p. 15; Christopher Otter, The Victorian Eye: A Political History of Light and Vision in Britain, 1800-1910, University of Chicago Press, 2008, p. 1. ↵

- Stephen Graham and Simon Marvin, Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition, Routledge, 2001, p. 40-42; Nigel Thrift, Spatial Formations, Sage, 1996, p. 45. Voir également Joel A. Tarr et Gabriel Dupuy, Technology and the Rise of the Networked City in Europe and America, Temple University Press, 1988. ↵

- Rosalind H. Williams, Dream Worlds: Mass Consumption in late Nineteenth-Century France, University of California Press, 1982, p. 82. Voir également Mark J. Bouman, « Luxury and Control. The Urbanity of Sreet Lighting in Nineteenth-Century Cities », Journal of Urban History, vol. 2, n° 2, 1987; David Nasaw, « Cities of Light, Landscapes of Pleasure », in : D. Ward et O. Zunz (dir.), The Landscape of Modernity: New York City 1900-1940, Johns Hopkins University Press, 1992; David Nye, Electrifying America: Social Meanings of a New Technology, 1880-1940, MIT Press, 1992. ↵

- Joachim Schlör, Nights in the Big City: Paris, Berlin, London, 1840-1930, Reaktion Books, 1998, p. 25. ↵

- Otter, The Victorian Eye, p. 10, 19. ↵

- Lynda Nead, Victorian Babylon: People, Streets and Images in Nineteenth-century London, Yale University Press, 2000, p. 83. ↵

- James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale University Press, 1998, p. 4-6, 58, 89, 144. ↵

- Otter, The Victorian Eye, p. 5. ↵

- Joyce Davidson, Liz Bondi et Mick Smith, éditeurs, Emotional Geographies, Ashgate, 2005, p. 3. ↵

- Ben Anderson, « Affective Atmospheres », Emotion, Space and Society, p. 2, 2009. Sur les émotions et les atmosphères, voir également Graham Richards, « Emotions into Words – or Words into Emotions? » in : Helen Hills et Penelope Gouk (dir.), Representing Emotions: New Connections in the Histories of Art, Music, and Medicine, Ashgate, 2005. ↵

- Nicole Eustace et al., « AHR Conversation: The Historical Study of Emotions », American Histoical Review, vol. 117, no 5, 2012. ↵

- William Reddy, The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge University Press, 2001; Barbara Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, Cornell University Press, 2006. ↵

- Joanna Bourke, « Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History », History Workshop Journal, no 55, 2003; Adam Potkay, The Story of Joy: From the Bible to Late Romanticism, Cambridge University Press, 2007; Carol Zisowitz Stearns et Peter N. Stearns, Anger: The Struggle for Emotional Control in America’s History, University of Chicago Press, 1986. ↵

- Anderson, « Affective Atmospheres », p. 77. ↵

- Theresa Brennan, The Transmission of Affect, Ithaca: Cornell University Press, 2003. ↵

- Cet article découle d’un projet plus vaste qui analyse les expériences sensorielles dans ces deux villes : Nicolas Kenny, The Feel of the City: Experiences of Urban Transformation, University of Toronto Press, 2014. Pour en savoir plus sur cette comparaison, voir Serge Jaumain et Paul-André Linteau (dirs), Vivre en ville. Bruxelles et Montréal aux xixe et xxe siècles, Peter Lang, 2006. ↵

- Otter, The Victorian Eye, p. 227. ↵

- Reddy, The Navigation of Feeling. ↵

- « The Electric Light », Montreal Daily Witness, 17 mai 1879, p. 4. ↵

- Christopher Armstrong et H. V. Nelles, Monopoly’s Moment: The Organisation and Regulation of Canadian Utilities, 1830-1930, Temple University Press, 1986, p. 100-107; Clarence Hogue, André Bolduc et Daniel Larouche, Québec, un siècle d’électricité, Libre Expression, 1979, p. 11-88; Paul-André Linteau, Histoire de Montréal depuis la Confédération, 2e éd., Boréal, 2000, p. 134-138, 273-277. ↵

- Pierre Loze, Du halo au réseau. La lumière dans la ville, Archiverboises de la Ville de Bruxelles, 2007; Thérèse Symons et al., Lumière et éclairage, Région de Bruxelles-Capitale, 2007, p. 19-20. ↵

- Sur le courant libéral sous-jacent de l'urbanisme moderne et le comportement autorégulateur qu'il a été conçu pour susciter, voir Patrick Joyce, The Rule of Freedom: Liberalism and the Modern City, Verso, 2003. ↵

- Bulletin communal de Bruxelles (désormais BCB), 1er mars 1909, p. 145; 24 décembre 1910, p. 1804; 16 décembre 1912, p. 1603. ↵

- BCB, 7 novembre 1910, p. 1490. ↵

- BCB, 29 août 1881, p. 240. ↵

- Gaston Labat, Almanach de Montréal, Imprimerie Guertin, 1906, p. 17. Ne pouvant résister à un bon jeu de mots, l’auteur d’un guide publié par un luxueux hôtel de Montréal mentionnait la « joie » qu’il ressentait à vivre dans cette « époque éclairée », Queen’s Hotel, Montreal, (s.n., 1906), p. 3. ↵

- Léon Clerbois, « Histoire de l’éclairage public à Bruxelles », Annales de la Société d’archéologie de Bruxelles, vol. 24, no I-II, 1910, p. 174, 74-76. ↵

- BCB, 19 décembre 1908, p. 1264. ↵

- Parent, Rapport au président et aux membres de la CIE, 10 novembre 1904, VM 50, S2, D79, AM. ↵

- Horn à Robertson, président de la CIE, 8 juillet 1903; Parent à Roberston, 28 juillet 1903, VM 50, S2, D71, AM. ↵

- BCB, 7 juillet 1902, p. 27. ↵

- BCB, 20 novembre 1911; 27 octobre 1913, p. 1089. ↵

- Parent à la CIE, 3 mars 1904, VM 50, S2, D75, AM; « Les Réverbères de M. le Maire », La Patrie, 18 février 1904, p. 10; « Les réverbères du maire, prêts à être installés », La Patrie, 25 avril 1904. ↵

- MLHP à Jacques Grenier, 25 février 1904, VM 50, S2, D75, AM. ↵

- Cité dans MLHP à Parent, 3 mars 1904, VM 50, S2, D75, AM. ↵

- Ville de Montréal, « Cahiers des charges », 1904, VM 50, S2, D64, AM. ↵

- BCB, 11 décembre 1905, p. 1001. ↵

- BCB, 11 décembre 1905, p. 1008. ↵

- Clerbois, « Histoire de l’éclairage », p. 171; Hugo Lettens, « Sculpture et lumière électrique à la fin du 19e siècle », Cahiers de la Fonderie, no 23, 1997. ↵

- BCB, 8 mai 1892, p. 287. ↵

- BCB, 29 avril 1907, p. 846, en référence à la pratique consistant à suspendre les représentants de l'Ancien Régime aux réverbères pendant la Révolution française de 1789. Wolfgang Schivelbusch, Disenchanted Night: The Industrialisation of Light in the Nineteenth Century, Oxford: Berg, 1988, p. 100-103. ↵

- Parent à Skaife, 27 juillet et 1er aout 1904; Skaife à Parent, 30 juillet 1904, VM 50, S2, D77. ↵

- BCB, 19 novembre 1900, p. 732, 739. ↵

- Ibid.; Département d’électricité, Ville de Montréal, 9 octobre 1902, VM 50, S2, D69, AM; Percy Nobbs, « City planning as applied to Montreal », For a Better Montreal: Report of the First Convention of the City Improvement League, Montréal, 1910, p. 46. Rapport de l’association visant à améliorer l’hygiène publique et à assainir la gouvernance municipale de Montréal. ↵

- Parent à Badger, 17 novembre, 1898, VM 50, S2, D56, AM; John Barlow, arpenteur municipal, à Badger, VM 50, S2, D68, AM; George Hadwill, du Bureau de commerce de Montréal, à la Ville de Montréal, 21 mars 1902, VM 50, S2, D69, AM; Pétition de 24 signataires à la CIE, 9 juin 1903, VM 50, S2, D71, AM. ↵

- J. J. Callaghan à Parent, n.d.; Surintendant général Gossler de la MLHP, à Badger, 4 juillet 1902, VM 50, S2, D68, AM. ↵

- Elizabeth Muir McLachlan, présidente de l’UCFT, au maire de Montréal, 1er juin 1904, VM 50, S2, D76, AM. ↵

- Parent à l’American Tobacco Co., 30 mars 1904, VM 50, S2, D75, AM. Sur les attitudes à l’égard du tabac à Montréal pendant cette période, voir Jarrett Rudy, The Freedom to Smoke: Tobacco Consumption and Identity, McGill-Queen’s University Press, 2005. ↵

- BCB, 24 décembre 1910, p. 1804. ↵

- Victor Morin à la CIE, 6 octobre 1902, VM 50, S2, D69, AM. ↵

- Les citadins protestèrent directement auprès de l’entreprise, puis les citadins et l’entreprise adressèrent leurs plaintes à la Ville. Montreal Street Railway Co. à Roberston, 30 octobre 1902; Pétition des résidents de la rue Huntley à P. Martineau, conseiller municipal, 1er décembre 1900, VM 50 S2, D69, AM. ↵

- Barnard et Dessaulles, avocats, au nom d’Edward Major, à L.-O. David, greffier de la Ville, 17 octobre 1904, VM 50 S2, D79, AM. ↵

- John Hyde à Robertson, CIE, 14 octobre 1904, VM 50 S2, D79, AM. ↵

- Pétition de sept signataires à la CIE, 16 novembre 1898, VM 50 S2, D56, AM. ↵

- BCB, 7 aout 1882, p. 150. ↵

- Pétition de 14 signataires à la CIE, 7 mai 1909, VM 50 S2, D101, AM. ↵

- Citation traduite de l’anglais. Ed. Sheppard à Badger, 3 juin 1899, VM 50 S2, D57, AM. ↵

- Stephen Atkins, Sohail Husain et Angele Story, « The Influence of Street Lighting on Crime and Fear of Crime », Crime Prevention Unit, rapport no 28, London: Home Office, 1991; Paul. R. Marchant, « Have New Street Lighting Schemes Reduced Crime in London? », Radical Statistics, no 104, 2011. ↵

- Carl Corey à la CIE, 4 mars 1901, VM 50, S2, D63, AM. Italiques de l’auteur. ↵

- Citations traduites de l’anglais. P. Canning à la CIE, 3 octobre 1904, VM 50, S2, D79, AM. ↵

- BCB, 23 juin 1883, p. 583; Peter C. Baldwin, In the Watches of the Night: Life in the Nocturnal City, 1820-1930, University of Chicago Press, 2012, p. 155-157. ↵

- Mary Anne Poutanen, Beyond Brutal Passions: Prostitution in Early Nineteenth-Century Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2015, p. 46-47. ↵

- Ibid. ↵

- Citation traduite de l’anglais. Montreal by Gaslight, (s.n., 1889), p. 8. ↵

- J.D. Miller, Toilet Laundry Co., à la CIE, 9 avril 1902, VM 50, S2, D67, AM. ↵

- Pétition de huit signataires à la CIE, 29 septembre 1902, VM 50, S2, D69, AM. ↵

- Isabella Ransom au Bureau de l’arpenteur, 20 septembre 1902, VM 50, S2, D69, AM. ↵

- Pétition de 61 signataires à la CIE, 17 septembre 1898, VM 50, S2, D56, AM; Pétition de 21 signataires à P. J. Martineau, du Conseil municipal, 20 septembre 1899, VM 50, S2, D58, AM.; L. J. Forget à A. A. Lavallée, 28 octobre 1903, VM 50, S2, D72, AM. ↵

- A. Mathieu à la CIE, 21 septembre 1899, VM 50, S2, D58, AM. ↵

- Peter N. Stearns, American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, New York University Press, 1994. ↵

- Citation traduite de l’anglais. Nelles à Robertson, 7 novembre 1903, VM 50, S2, D72, AM. ↵

- Pétition de 11 signataires à la CIE, 27 novembre 1901, VM 50, S2, D66, AM; Pétition de 23 signataires à la CIE, 23 avril 1902, VM 50, S2, D67, AM. ↵

- BCB, 1er décembre 1884, p. 590. ↵

- Parent à Badger, 20 aout 1900, VM 50, S2, D61, AM. ↵

- BCB, 29 aout 1881, p. 226-263; 19 novembre 1900, p. 733. ↵

- Citation traduite de l’anglais. Badger à Gossler, 17 mars 1903, VM 50, S2, D70, AM. ↵

- Gossler à Parent, 3 novembre 1903, VM 50, S2, D76, AM. ↵

- Mary Blewett, « Passionate Voices and Cool Calculations: The Emotional Landscape of the Nineteenth-Century Textile Industry », Stearns et Lewis (dir.), An Emotional History of the United States, p. 109-125. Une grève des travailleurs de l’usine à gaz de Bruxelles avait suscité une controverse similaire dans la ville cinq ans plus tôt, faisant craindre à la fois le « noir » de la nuit et le « rouge » du socialisme : voir Luc Keunings, « L’usine à gaz de Bruxelles en grève. La peur du noir à la fin du 19e siècle », Cahiers de la Fonderie no 23, 1997. ↵

- « Electrical Workers Still Confident », Montreal Star, 18 avril 1902, p. 6. ↵

- Gossler à Badger, 16, 17, 18, 19 avril 1902, VM 50, S2, D67, AM. ↵

- « Over Two Hundred Linemen are Out », Montreal Star, 16 avril 1902, p. 6; « Electric Workers Strike is Still On », Montreal Star, 17 avril 1902, p. 2; « Electrical Workers Still Confident », Montreal Star, 18 avril 1902, p. 6; « Nouvelles » Ouvrières », La Presse, 17 April 1902, p. 11; « La grève des électriciens », La Patrie, 21 April 1902, p. 1. Sur les émotions et le travail, voir Peter Bischoff, « Fear, Loyalty and Organization: Unions as Emotional Arenas, 1880-1919 »; Krause et Scheck (dir.), Emotions and Cultural Change, Stauffenburg, 2006, p. 263-277. ↵

- « Over Two Hundred Linemen Are Out », Montreal Star, 16 avril 1902, p. 6. ↵

- « La grève des électriciens », La Patrie, 24 avril 1902, p. 1. ↵

- Boot and Shoe Workers’ Union à la CIE, 24 avril 1902; Fraternité unie des charpentiers et menuisiers à la CIE, 23 avril 1902, VM 50, S2, D67, AM. ↵

- « Strike May Be at an End To-morrow », Montreal Star, 22 avril 1902, p. 6. ↵

- « La grève est finie », La Patrie, 26 avril 1902, 24. ↵

- Citation traduite de l’anglais. Nead, Victorian Babylon, p. 83-84. ↵

- BCB, 3 décembre 1894, p. 665. Les lampes au gaz avaient été accueillies par la même critique lorsque qu’elles furent installées pour la première fois devant l’Opéra en 1872. Peter Soppelsa, « Finding Fragility in Paris: The Politics of Infrastructure after Haussmann », Proceedings of the Western Society for French History, vol. 37, 2009, p. 235. ↵

- Citation traduite de l’anglais. Parent, Rapport au président et aux membres de la CIE, 10 novembre 1904, VM 50, S2, D79, AM. ↵

- Petit bleu, 2 mai 1894. ↵

- Clerbois, « Histoire de l’éclairage », p. 157. ↵

- Petit bleu, 2 mai 1894. ↵

- « Montréal aux lumières », La Patrie, 11 janvier 1913, p. 2. ↵

- Louis Dumont-Wilden, Coins de Bruxelles, Association des écrivains belges, 1905, p. 31. ↵

- Voir par exemple Émile Verhaeren, Les villes tentaculaires précédées des campagnes hallucinées, Mercure, 1949, p. 113-114. ↵

- Edmond Nicolaï, La dépopulation des campagnes et l’accroissement de la population des villes, Weissenbruch, 1903, p. 61. ↵

- Marius Renard, Notre pain quotidien, Association des écrivains belges, 1909, p. 57-58. ↵

- Pétition de 25 signataires à la CIE, 10 décembre1904, VM 50, S2, D80, AM. ↵