15 Appareil digestif

Objectifs d’apprentissage

- Connaître l’anatomie de l’appareil digestif.

- Décrire les principales fonctions de l’appareil digestif.

- Bien orthographier les termes médicaux de l’appareil digestif et utiliser les bonnes abréviations.

- Nommer les spécialités médicales liées à l’appareil digestif.

- Explorer les maladies, les troubles et les interventions couramment associés à l’appareil digestif.

Affixes et radicaux de l’appareil digestif

Cliquez sur les préfixes, les radicaux et les suffixes pour afficher une liste de composantes de termes à mémoriser pour l’appareil digestif.

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Introduction à l’appareil digestif

L’appareil digestif travaille sans répit, mais on réalise rarement les tâches complexes qu’il accomplit comme structure organique parfaitement coordonnée. Pensez à ce qui se passe lorsque vous mangez une pomme. Bien entendu, vous vous délectez du goût lorsque vous la mâchez. Cependant, les heures suivantes, à moins que quelque chose cloche et que vous ayez mal à l’estomac, vous ne remarquez pas l’activité de l’appareil digestif. Vous êtes peut-être en train de vous promener, d’étudier ou de dormir, et vous ne pensez plus à cette pomme. Cependant, votre estomac et vos intestins s’affairent à digérer et absorber ses vitamines et d’autres nutriments. Au moment où les déchets sont évacués, l’organisme a déjà absorbé tous les éléments essentiels. En bref, que vous y prêtiez attention ou non, les organes de l’appareil digestif remplissent des fonctions précises qui vous permettent d’utiliser les aliments consommés pour vous maintenir en vie.

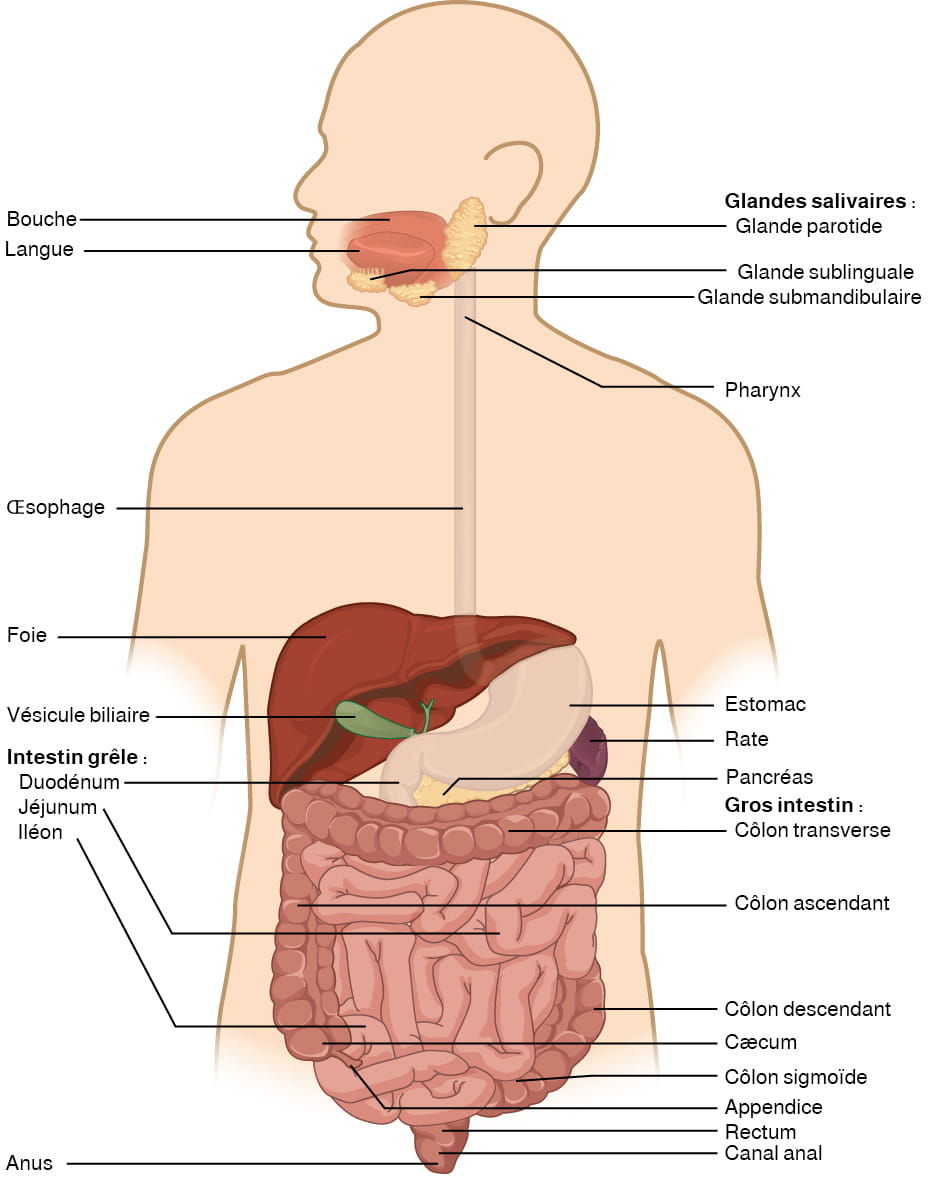

Le présent chapitre porte sur la structure et les fonctions de tels organes et met en lumière les mécanismes et les processus chimiques liés à la digestion. L’appareil digestif permet de décomposer les aliments, d’en extraire les nutriments et de les absorber dans l’organisme. Bien que l’intestin grêle soit la pièce maîtresse, où se produit en grande partie la digestion et où la plupart des nutriments libérés sont absorbés dans le sang ou la lymphe, chaque organe joue un rôle crucial (voir figure 15.1).

Regardez la vidéo :

Vidéo 15.1 Digestive System, Part 1: Crash Course A&P #33 (Appareil digestif, partie 1 : cours accéléré en anatomie et physiologie no 33). © CrashCourse, 2015.

Termes médicaux relatifs à l’appareil digestif

Maintenant que vous connaissez le vocabulaire, essayez de décomposer les termes suivants et de les définir.

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Mettez vos connaissances à l’épreuve!

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Anatomie (structures) de l’appareil digestif

La bouche

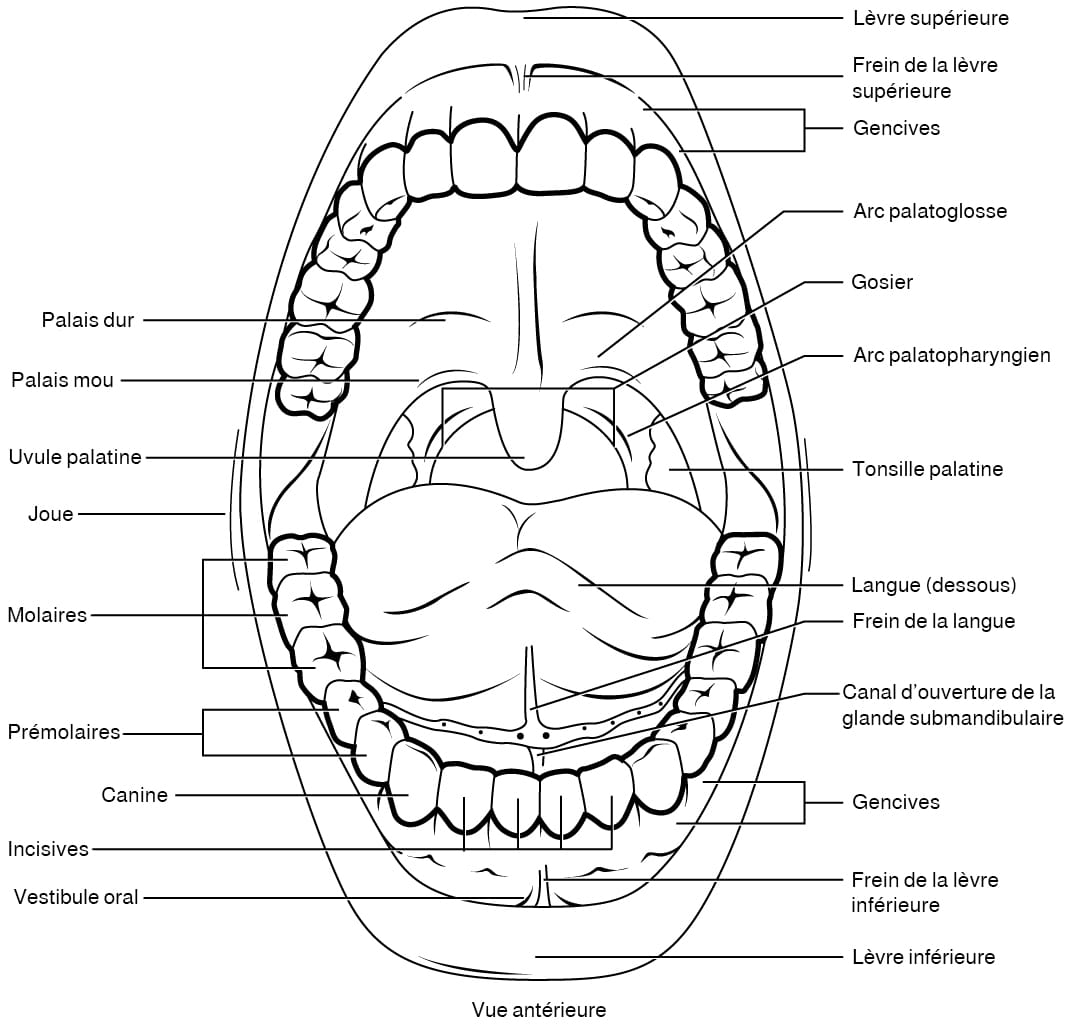

Les joues, la langue et le palais délimitent la bouche,

Le saviez-vous?

également appelée cavité orale (ou cavité buccale). L’anatomie de la bouche est illustrée dans la figure 15.2.

À l’entrée de la bouche se trouvent les lèvres, recouvertes par l’épiderme de la peau à l’extérieur et par une muqueuse à l’intérieur. Les lèvres sont très vascularisées et recouvertes d’une fine couche de kératine, d’où leur coloration.

Le vestibule oral est la partie de la bouche en forme de poche et est délimité en dedans par les gencives et les dents, et en dehors par les joues et les lèvres. Plus en arrière se trouve le gosier, l’ouverture entre la cavité orale et la gorge (oropharynx). La principale zone d’ouverture de la cavité orale s’étend des gencives et des dents jusqu’au gosier.

Par ailleurs, l’humain peut mâcher et respirer en même temps sans difficulté. Lors de votre prochain repas, observez comment la forme arquée de la paroi supérieure de la bouche permet d’avaler et de respirer en même temps. Cette paroi s’appelle le palais. La partie antérieure du palais forme une cloison (ou septum) entre les cavités orale et nasale et est un plateau rigide contre lequel la langue peut pousser les aliments. Étant donné qu’il est formé des os maxillaires et des os palatins du crâne, il est appelé palais dur. Si vous passez la langue le long du palais, vous remarquerez que le palais dur se termine dans la cavité buccale postérieure, dont le tissu est plus charnu. Cette partie du palais appelée le palais mou est principalement composée de muscles squelettiques. Vous utilisez inconsciemment le palais mou, par exemple pour bâiller, avaler ou chanter (voir la figure 15.2).

Un renflement de tissu charnu appelé uvule palatine descend du centre de la partie postérieure du palais mou. Certains ont soutenu que l’uvule palatine est un organe vestigial. Or, elle a une fonction importante. Lorsque vous avalez, le palais mou et l’uvule palatine se déplacent vers le haut, ce qui empêche les aliments et les liquides de pénétrer dans la cavité nasale. Cependant, elle est également la cause du son produit par le ronflement. Deux replis musculaires s’étendent vers le bas à partir du palais mou, de part et d’autre de l’uvule palatine. Vers l’avant, l’arc palatoglosse est à côté de la base de la langue, et en arrière, l’arc palatopharyngien forme les bords supérieur et latéral du gosier. Entre eux se trouve la tonsille palatine, amas de tissus lymphoïdes qui protègent le pharynx. À la base de la langue se trouvent les tonsilles linguales.

La langue

Certains ont longtemps avancé que la langue est le muscle le plus puissant du corps, car ils comparaient sa force en fonction de sa taille. Bien qu’il soit difficile de quantifier la force des différents muscles, il est indéniable que la langue est un organe puissant. Elle contribue à l’ingestion, à la digestion mécanique, à la digestion chimique (lipase linguale), à la sensation (goût, texture et température des aliments), à la déglutition et à la vocalisation.

La langue est attachée à la mandibule, aux processus styloïdes des os temporaux et à l’os hyoïde. L’os hyoïde a une particularité unique : il ne s’articule avec aucun autre os. La langue est située sur le plancher de la cavité buccale. Un septum médial s’étend sur toute la longueur de la langue et la sépare en deux moitiés symétriques.

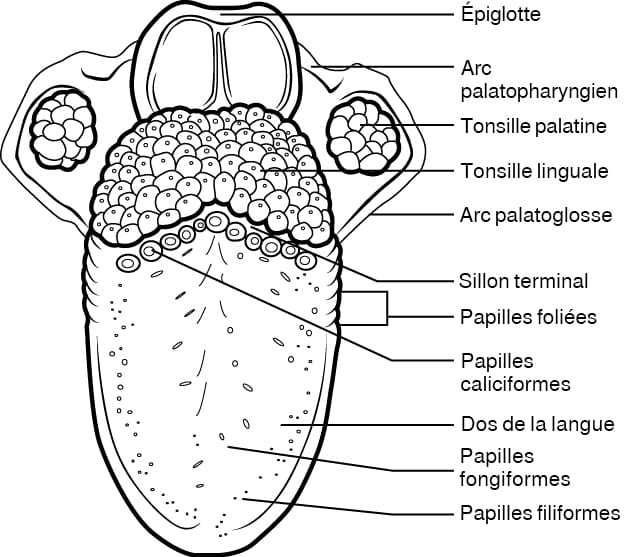

Le dessus et les côtés de la langue sont parsemés de papilles, extensions de la lamina propria de la muqueuse, recouvertes d’un épithélium pavimenteux stratifié (voir la figure 15.3).

Les glandes salivaires

De nombreuses petites glandes salivaires sont logées dans les muqueuses de la bouche et de la langue. Glandes exocrines, elles sécrètent en permanence de la salive directement dans la cavité buccale et indirectement par des canaux, même pendant le sommeil. Elles sécrètent 1 à 1,5 litre de salive en moyenne chaque jour. En général, la salive humidifie suffisamment la bouche et les dents. La sécrétion augmente lorsqu’on mange, car la salive permet d’humidifier les aliments et d’amorcer la décomposition chimique des glucides. De petites quantités de salive sont également sécrétées par les glandes labiales des lèvres. De plus, les glandes buccales des joues, les glandes palatines du palais et les glandes linguales de la langue sécrètent de la salive dans toutes les zones de la bouche.

Vérification des connaissances

- Décrivez comment l’anatomie de la bouche permet de respirer et de mâcher en même temps.

- Expliquez le rôle de la salive dans l’appareil digestif.

Le pharynx

Le pharynx (gorge) a une fonction à la fois digestive et respiratoire. Il permet le passage de la nourriture et de l’air par la bouche et de ce dernier par les fosses nasales. Lorsque les aliments passent dans le pharynx, des contractions musculaires involontaires ferment les voies respiratoires. Court tube de muscle squelettique tapissé d’une membrane muqueuse, le pharynx s’étend des cavités buccale et nasale postérieures à l’ouverture de l’œsophage et du larynx. Il est subdivisé en trois segments : La partie supérieure, le nasopharynx, joue uniquement un rôle dans la respiration et la parole. Les deux autres segments, l’oropharynx et le laryngopharynx, contribuent à la respiration et à la digestion. L’oropharynx commence en dessous du nasopharynx et communique vers le bas avec le laryngopharynx. Le bord inférieur du laryngopharynx est relié à l’œsophage, tandis que la partie antérieure est reliée au larynx, ce qui permet à l’air de circuler dans l’arbre bronchique.

L’œsophage

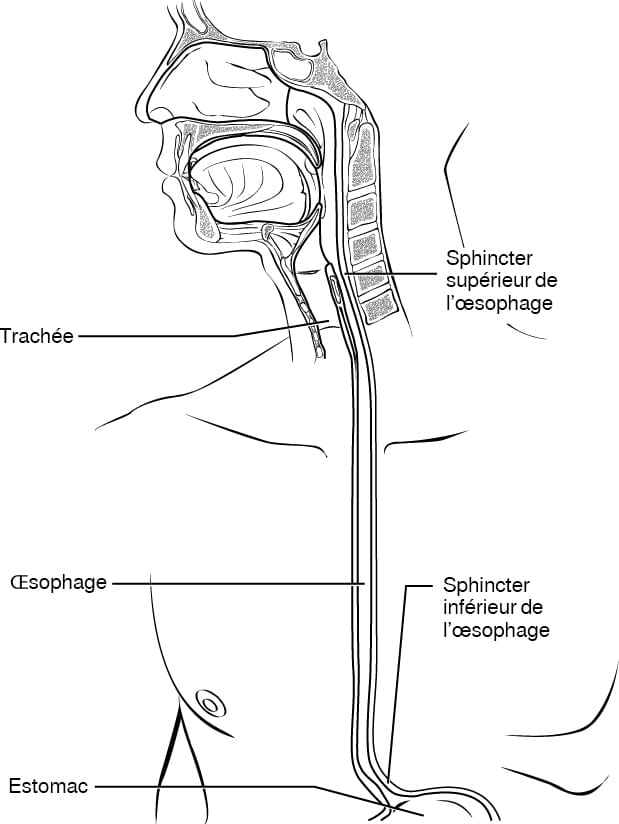

L’œsophage est un tube musculaire qui relie le pharynx à l’estomac. Il mesure environ 25,4 cm de long (10 po), est situé en arrière de la trachée et est replié lorsqu’il n’est pas utilisé pour la déglutition. Comme le montre la figure 15.4, l’œsophage traverse en ligne droite le médiastin du thorax. Il pénètre dans l’abdomen en traversant le diaphragme par une ouverture appelée hiatus œsophagien.

Passage des aliments dans l’œsophage

Le sphincter œsophagien supérieur communique avec le muscle constricteur inférieur du pharynx et contrôle le mouvement des aliments du pharynx à l’œsophage et dans celui-ci. Les deux tiers supérieurs de l’œsophage sont constitués de fibres musculaires lisses et squelettiques, qui s’estompent dans le tiers inférieur. Des mouvements rythmés de péristaltisme, qui commencent dans la partie supérieure de l’œsophage, font descendre le bol alimentaire vers l’estomac. Par ailleurs, les sécrétions de la muqueuse œsophagienne lubrifient l’œsophage et les aliments. Les aliments passent de l’œsophage à l’estomac au niveau du sphincter œsophagien inférieur (également appelé sphincter gastro-œsophagien ou sphincter cardial). Soit dit en passant, les sphincters sont des muscles qui entourent les tubes et servent de valves. Ils assurent l’occlusion lorsqu’ils se contractent et l’ouverture lorsqu’ils se relâchent.

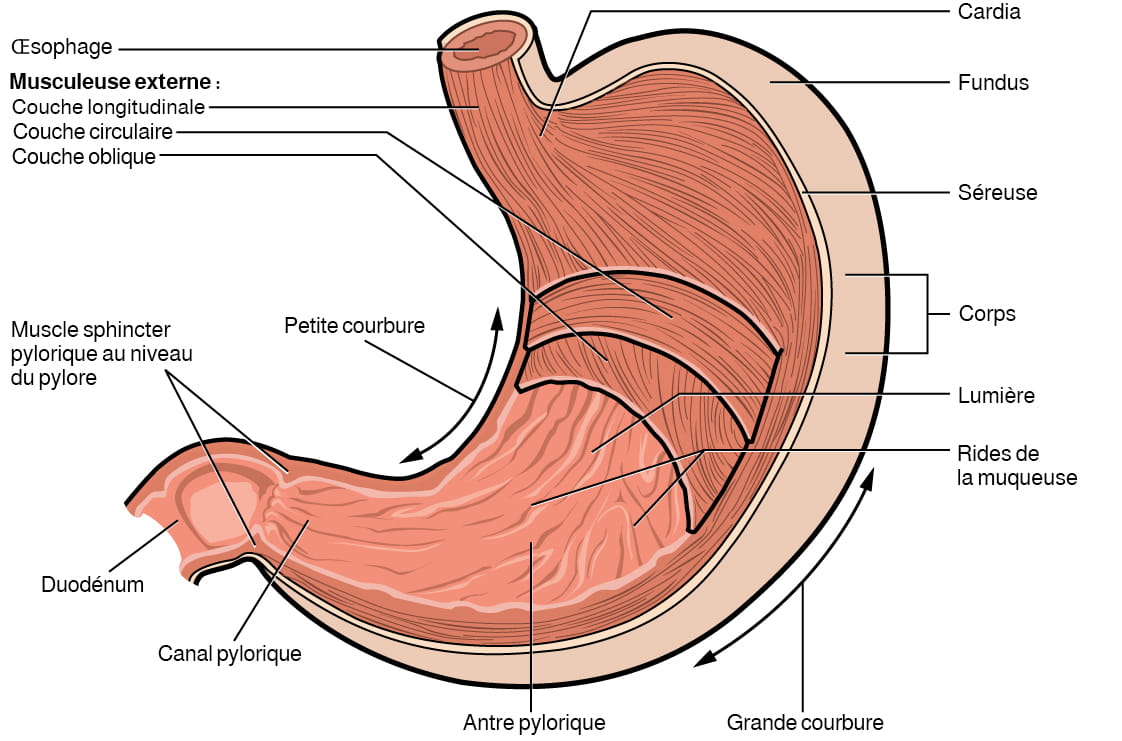

L’estomac

L’estomac est divisé en quatre régions principales : le cardia, le fundus, le corps et le pylore (voir la figure 15.5). Le cardia (ou région cardiale) est l’orifice par lequel l’estomac communique avec l’œsophage par lequel les aliments passent. Le fundus, de forme arrondie, est situé en dessous du diaphragme, au-dessus et à gauche du cardia. En dessous du fundus se trouve le corps, la partie principale de l’estomac. Le pylore, en forme d’entonnoir, relie l’estomac au duodénum. L’extrémité la plus large, l’antre pylorique, est reliée au corps gastrique. L’extrémité la plus étroite est appelée le canal pylorique et se connecte au duodénum. Le muscle sphincter pylorique est situé au point de connexion et contrôle la vidange du contenu de l’estomac. Lorsqu’il est vide, l’estomac se dégonfle vers l’intérieur et des replis appelés rides se forment sur la muqueuse et la sous-muqueuse.

La surface latérale convexe de l’estomac est appelée la grande courbure et le bord médial concave est la petite courbure. L’estomac est maintenu en place par le petit omentum, qui s’étend du foie à la petite courbure, et le grand omentum, qui s’étend de la grande courbure à la paroi abdominale postérieure.

L’intestin grêle

Le saviez-vous?

L’organisme absorbe 90 % des nutriments transférés dans le sang par l’intestin grêle.

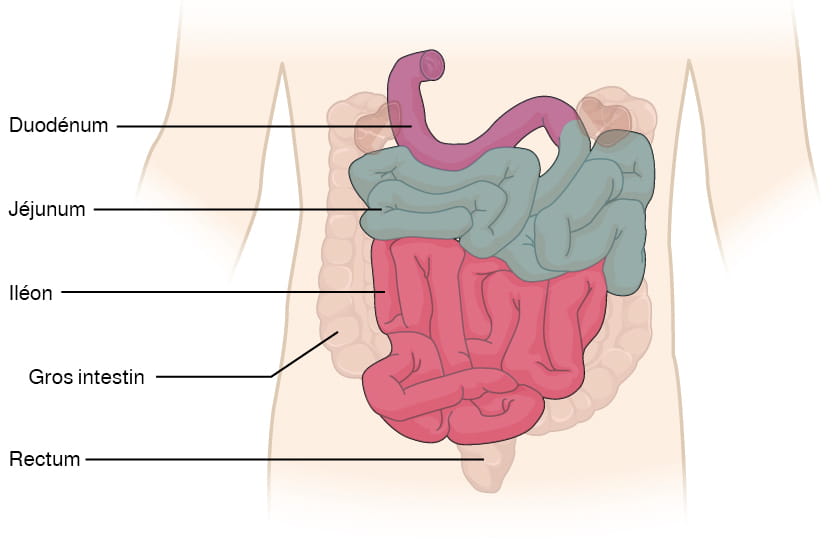

Le chyme libéré par l’estomac descend dans l’intestin grêle, qui est le principal organe digestif de l’organisme. En plus d’une grande partie de la digestion, cette étape contribue également à la quasi-totalité de l’absorption. Partie la plus longue du tube digestif, l’intestin grêle mesure environ 3,05 mètres (10 pi) de long chez un humain vivant (mais est environ deux fois plus long chez un cadavre en raison de la perte de tonus musculaire). Il est environ cinq fois plus long que le gros intestin. Il a un petit diamètre qui mesure près de 2,54 cm (1 po), alors que celui du gros intestin mesure 7,62 cm (3 po). Compte tenu de la longueur, des plis et des saillies de la paroi, l’intestin grêle a une énorme surface, qui est d’environ 200 m2, soit plus de 100 fois la surface de la peau. Cette grande surface est nécessaire aux processus complexes de digestion et d’absorption qui s’y déroulent.

L’intestin grêle, replié sur lui-même, est subdivisé en trois régions : le duodénum, le jéjunum et l’iléon, de la zone proximale (au niveau de l’estomac) à la partie distale (voir la figure 15.6).

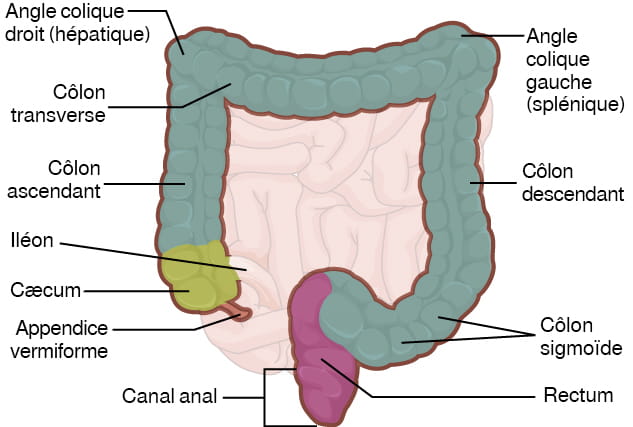

Le gros intestin

Le gros intestin est le dernier segment du tube digestif. La fonction principale du gros intestin est d’absorber les nutriments et l’eau, de synthétiser certaines vitamines, de former les selles et de rejeter les matières fécales de l’organisme.

Il s’étend de l’appendice à l’anus et entoure l’intestin grêle sur trois côtés. Bien qu’il soit deux fois moins long que ce dernier, on l’appelle ainsi, car son diamètre est deux fois plus grand et mesure environ 3 po.

Le gros intestin est subdivisé en quatre régions : le cæcum, le côlon, le rectum et l’anus. La valvule iléo-cæcale, située à l’ouverture entre l’iléon et le gros intestin, contrôle le flux de chyme de l’intestin grêle vers le gros intestin.

Cæcum

La première partie du gros intestin est le cæcum, un organe en forme de sac, suspendu en dessous de la valvule iléo-cæcale. Il mesure environ 6 cm (2,4 po) de long et absorbe le contenu de l’iléon en plus de l’eau et des sels. L’appendice (ou appendice vermiforme) est un tube recourbé d’environ 7,6 cm (3 po) qui communique avec le cæcum. Il contient du tissu lymphoïde, ce qui suggère une fonction immunitaire. Or, il est généralement considéré comme un organe vestigial. Cependant, au moins un rapport stipule qu’il offre des chances de survie en cas de maladie diarrhéique : il peut servir de réservoir bactérien pour produire les bactéries entériques chez les personnes qui survivent aux premières phases. De plus, sa forme torsadée favoriserait donc l’accumulation et la production de telles bactéries. Le mésoappendice, mésentère de l’appendice, permet de le rattacher au mésentère de l’iléon.

Côlon

Le cæcum se fond parfaitement dans le côlon. Lorsqu’ils pénètrent dans le côlon, les résidus alimentaires passent d’abord par le côlon ascendant sur le côté droit de l’abdomen. À la surface inférieure du foie, le côlon se plie et forme l’angle colique droit (angle sous-hépatique) qui donne naissance au côlon transverse. La région définie comme l’intestin postérieur commence dans le dernier tiers du côlon transverse. Les résidus alimentaires qui passent par le côlon transverse se déplacent vers la gauche de l’abdomen, où le côlon forme un angle aigu directement en dessous de la rate, au niveau de l’angle colique gauche (angle splénique). De là, les résidus alimentaires progressent dans le côlon descendant, qui s’étend sur le côté gauche de la paroi abdominale postérieure. Dans la partie inférieure du bassin, il a une forme de « S » et devient le côlon sigmoïde, qui s’étend de façon médiale jusqu’à l’axe médian (voir la figure 15.7). Le côlon ascendant et le côlon descendant ainsi que le rectum sont situés dans le rétropéritoine. Le côlon transverse et le côlon sigmoïde sont reliés à la paroi abdominale postérieure par le mésocôlon.

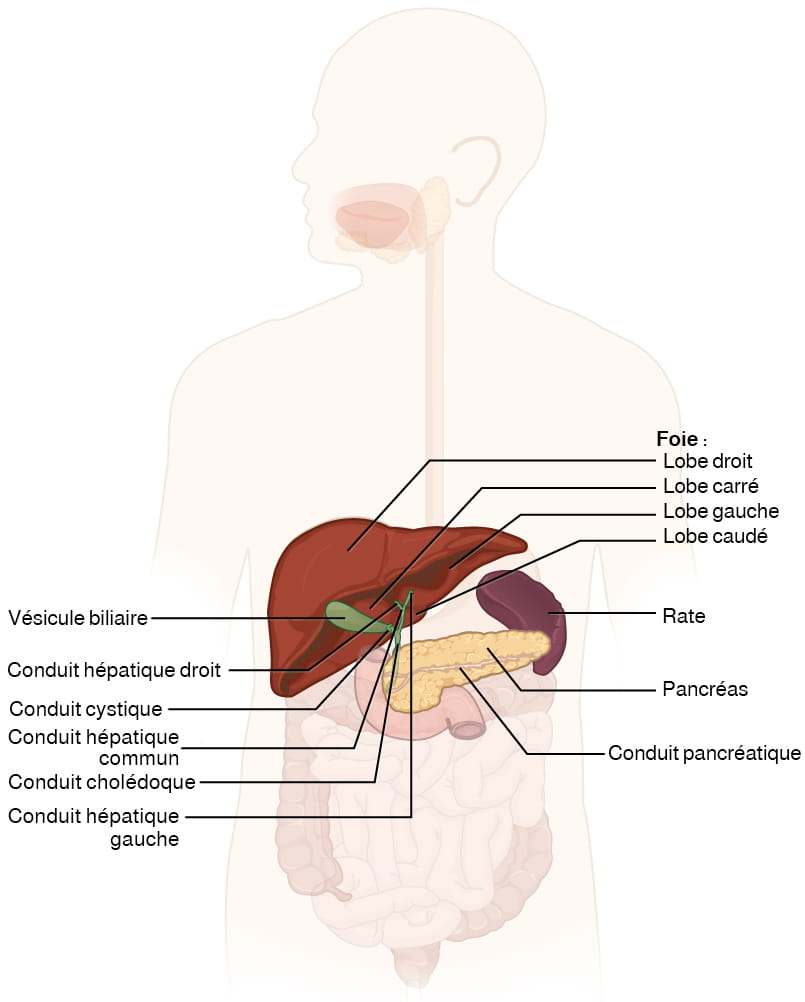

Les organes accessoires de l’appareil digestif

La digestion chimique dans l’intestin grêle repose sur les activités de trois organes digestifs accessoires : le foie, le pancréas et la vésicule biliaire (voir la figure 15.8). Le foie sécrète la bile et l’achemine vers le duodénum. La vésicule biliaire stocke, concentre et libère la bile. Le pancréas sécrète le suc pancréatique contenant des enzymes digestives et des ions bicarbonate, et le déverse dans le duodénum.

Vérification des connaissances

Sur le schéma de la figure 6, identifiez les organes suivants et réfléchissez à leur apport dans le processus digestif.

- Foie

- Pancréas

- Vésicule biliaire

Le foie

Le foie est la glande la plus volumineuse du corps et pèse environ trois livres chez un adulte. Il est aussi l’un des organes les plus importants. En plus d’être un organe digestif accessoire, il joue d’autres rôles dans le métabolisme et la régulation. Le foie se trouve en dessous du diaphragme dans le quadrant supérieur droit de la cavité abdominale et est protégé par les côtes.

Le foie comporte deux lobes principaux : un grand lobe droit et un plus petit lobe gauche. Dans le lobe droit, certains anatomistes identifient également un lobe carré inférieur et un lobe caudé postérieur, définis par des caractéristiques internes. Le foie est relié à la paroi abdominale et au diaphragme par cinq replis péritonéaux appelés ligaments falciformes.

La porte hépatique (« entrée du foie ») est l’endroit où l’artère hépatique et la veine porte hépatique pénètrent dans le foie. Les deux vaisseaux, ainsi que le conduit hépatique commun, passent derrière le bord latéral du petit omentum. La veine porte hépatique transporte du sang partiellement désoxygéné contenant des nutriments absorbés dans l’intestin grêle. Elle apporte même plus d’oxygène dans le foie que les artères hépatiques, beaucoup plus petites. En plus des nutriments, les médicaments et les toxines sont également absorbés. Après avoir traité les éléments nutritifs et les toxines véhiculés par le sang, le foie libère les nutriments nécessaires aux autres cellules dans la circulation sanguine, qui s’écoule dans la veine centrale, puis dans la veine hépatique jusqu’à la veine cave inférieure. Au cours de cette circulation portale hépatique, tout le sang provenant du tube digestif passe par le foie. Ce fait explique largement pourquoi le foie est le site le plus courant des métastases des cancers qui prennent naissance dans le tube digestif.

La bile est un liquide visqueux sécrété par le foie pour émulsifier les lipides dans l’intestin grêle.

La bilirubine, le principal pigment biliaire, est un déchet qui se forme lorsque la rate élimine de la circulation les globules rouges vieux ou endommagés. Les produits de dégradation, y compris les protéines, le fer et la bilirubine toxique, sont transportés vers le foie par la veine splénique du système porte hépatique. Dans le foie, les protéines et le fer sont recyclés, tandis que la bilirubine est excrétée dans la bile, d’où sa couleur verte. Par la suite, la bilirubine est transformée par les bactéries intestinales en stercobiline, un pigment brun qui donne aux selles leur fameuse couleur! Lors de certaines maladies, la bile ne pénètre pas dans l’intestin, ce qui se traduit par des selles blanches (pâles) extrêmement riches en lipides, puisque pratiquement aucune graisse n’est décomposée ou absorbée.

Entre les repas, la bile est secrétée, mais conservée. L’ampoule hépatopancréatique, qui ressemble à une valve, se ferme, permettant à la bile de se diriger vers la vésicule biliaire, où elle est concentrée et stockée jusqu’au repas suivant.

Le pancréas

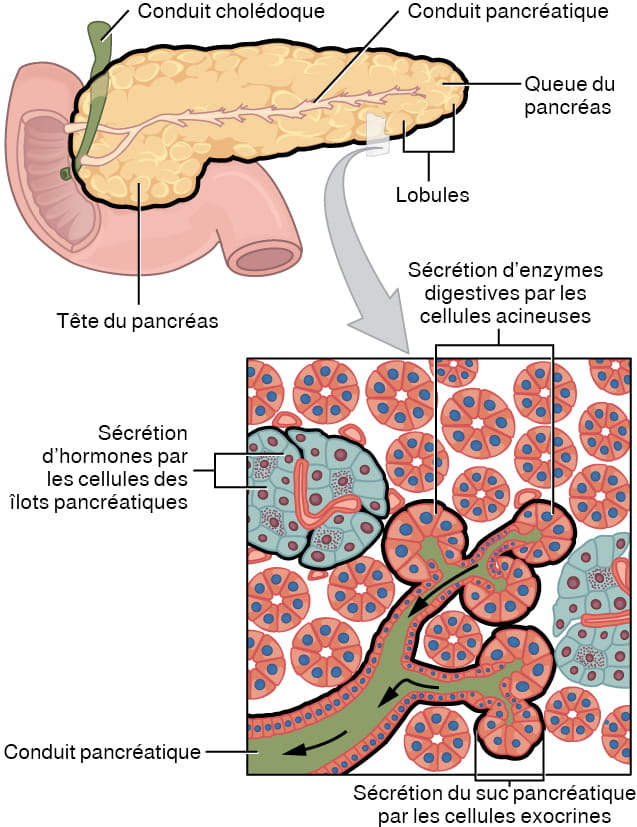

Le pancréas, organe mou, oblong et glandulaire, est logé en profondeur dans le rétropéritoine, derrière l’estomac. L’extrémité supérieure est nichée dans la courbure en forme de « C » du duodénum. Le corps s’étend vers la gauche sur environ 15,2 cm (6 po) et se termine par une queue effilée dans le hile de la rate. Cet organe remplit des fonctions exocrines (sécrétion d’enzymes digestives) et endocrines (libération d’hormones dans le sang) (voir la figure 15.9).

La partie exocrine du pancréas se présente sous la forme de petits groupes de cellules en forme de raisin, appelés acinus (pluriel : acini), situés à l’extrémité des conduits pancréatiques. Les cellules acineuses sécrètent le suc pancréatique riche en enzymes dans de minuscules canaux qui fusionnent pour former deux principaux conduits. Le plus large fusionne avec le conduit cholédoque (transportant la bile du foie et de la vésicule biliaire) juste avant de pénétrer dans le duodénum par un orifice commun (l’ampoule hépatopancréatique). Le sphincter musculaire lisse de l’ampoule hépatopancréatique contrôle la libération du suc pancréatique et de la bile dans l’intestin grêle. Le second canal, le conduit pancréatique accessoire (canal de Santorini) qui est plus petit, s’étend du pancréas vers le duodénum, à environ 1 pouce au-dessus de l’ampoule hépatopancréatique. Il s’agit d’un vestige du développement du pancréas.

Dans la multitude d’acini exocrines, on trouve de petits îlots de cellules endocrines, les îlots pancréatiques (ou îlots de Langerhans). Ces cellules sont vitales, car elles produisent les hormones suivantes : le polypeptide pancréatique, l’insuline, le glucagon et la somatostatine.

La vésicule biliaire

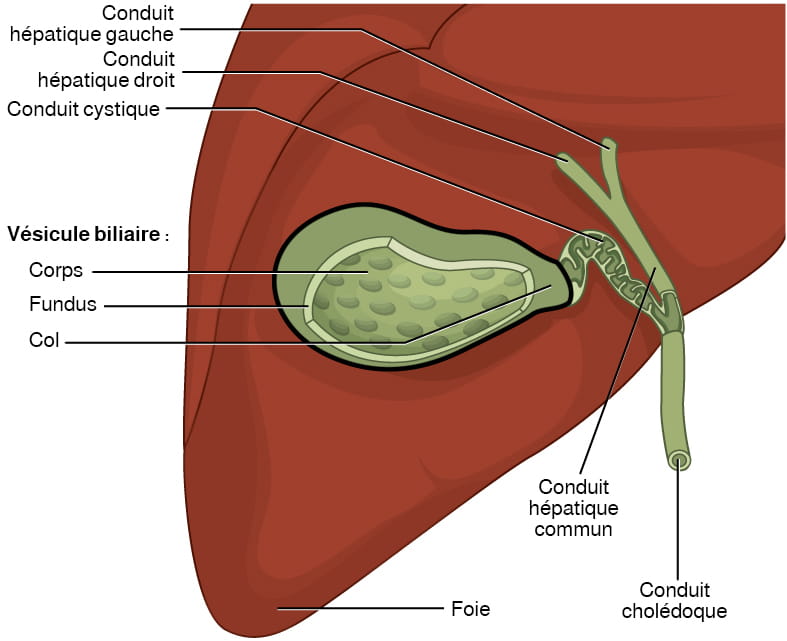

La vésicule biliaire mesure environ 8 à 10 cm (3 à 4 po) de long et se trouve dans une zone peu profonde de la face postérieure du lobe droit du foie. Ce sac musculaire stocke, concentre et, lorsqu’il est stimulé, libère la bile dans le duodénum par le conduit cholédoque. Il est composé de trois segments. Le fundus est la partie la plus large et se rétrécit vers l’intérieur pour former le corps, qui à son tour se rétrécit pour devenir le col. Le col s’incline légèrement vers le haut à l’approche du conduit hépatique commun. Le conduit cystique mesure 1 à 2 cm de long et s’oriente vers le bas en passant par le col et le conduit hépatique.

L’épithélium cylindrique simple de la muqueuse de la vésicule biliaire est formé de rides, semblables à celles de l’estomac. Il n’y a pas de sous-muqueuse dans la paroi de la vésicule biliaire. La couche musculaire centrale de la paroi est constituée de fibres musculaires lisses. Lorsqu’elles se contractent, le contenu de la vésicule biliaire est libéré par le conduit cystique dans le conduit biliaire (voir la figure 15.10). Le péritoine viscéral, réfléchi par la capsule hépatique, maintient la vésicule biliaire contre le foie et forme son enveloppe extérieure. La muqueuse de la vésicule biliaire absorbe l’eau et les ions de la bile, la rendant jusqu’à 10 fois plus concentrée (Betts, et coll., 2013).

Vérification des connaissances

- Trouvez le conduit cystique sur l’illustration.

- Réfléchissez aux complications qui pourraient survenir si le conduit est bloqué ou obstrué.

Regardez la vidéo :

Activité d’identification de l’anatomie

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Physiologie (fonction) de l’appareil digestif

L’appareil digestif remplit les fonctions suivantes :

- Ingérer les aliments.

- Digérer les aliments.

- Absorber les nutriments.

- Éliminer les déchets.

Les processus digestifs

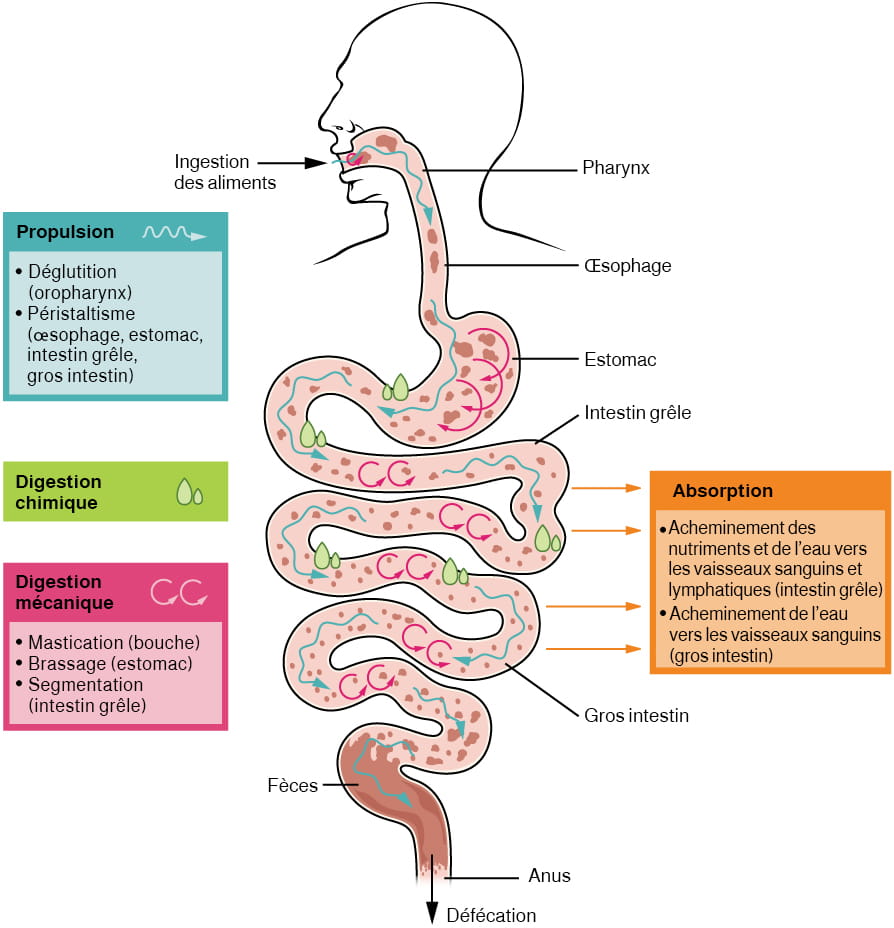

L’ingestion, la propulsion, la digestion mécanique ou physique, la digestion chimique, l’absorption et la défécation sont les six principaux processus digestifs.

Le premier des processus, l’ingestion, désigne l’entrée des aliments dans le tube digestif par la bouche. La nourriture est mâchée et mélangée à la salive, qui contient des enzymes qui décomposent les hydrates de carbone contenus dans les aliments ainsi que certains lipides par l’intermédiaire de la lipase linguale. La mastication augmente la surface de contact des aliments et permet de produire un bol alimentaire de taille appropriée.

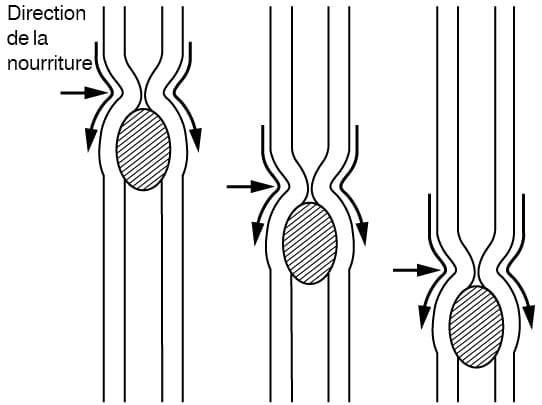

Les aliments quittent la bouche lorsque la langue et les muscles du pharynx les propulsent dans l’œsophage. Cet acte de déglutition, dernier mouvement volontaire avant la défécation, est un exemple de propulsion, qui désigne le passage des aliments dans le tube digestif. La propulsion comprend à la fois le processus volontaire de déglutition et le processus involontaire de péristaltisme. Les péristaltismes sont des mouvements de contractions successives et alternées en forme d’ondes et de relâchement des muscles lisses de la paroi intestinale qui font avancer les aliments (voir la figure 15.11). Ils jouent également un rôle dans le mélange des aliments aux sucs digestifs. Ils sont si puissants que les liquides et les aliments avalés parviennent à l’estomac même si une personne se tient à l’envers.

La digestion comprend des processus mécaniques et chimiques. La digestion mécanique est un processus uniquement physique qui ne modifie pas la nature chimique des aliments. Elle réduit plutôt la taille des aliments pour augmenter la surface de contact et la mobilité. Elle comprend la mastication ainsi que les mouvements de langue qui permettent de réduire les aliments en petits morceaux et de les mélanger à la salive. On aurait tendance à penser que la digestion mécanique se limite aux premières étapes du processus digestif. Or, elle se produit également même après que les aliments ont quitté la bouche. Ce brassage mécanique des aliments dans l’estomac permet de les broyer davantage, ce qui augmente la surface exposée aux sucs digestifs et crée alors une « bouillie » acide appelée le chyme. La segmentation se produit principalement dans l’intestin grêle et est une contraction du muscle circulaire de la musculeuse du tube digestif. Les contractions, qui isolent des petites sections de l’intestin, déplacent le contenu de l’avant à l’arrière, le segmentent, le décomposent et le mélangent sans arrêt. Ce faisant, la segmentation mélange les aliments aux sucs digestifs et permet l’absorption.

Lors de la digestion chimique, qui s’amorce dans la bouche, les sécrétions digestives décomposent les molécules alimentaires complexes en constituants chimiques (p. ex., les protéines transformées en acides aminés). Les sécrétions, dont la composition varie, contiennent généralement de l’eau, différentes enzymes, des acides et des sels. Le processus prend fin dans l’intestin grêle.

Les aliments décomposés ne sont pas bénéfiques à l’organisme s’ils ne pénètrent pas dans la circulation sanguine et si les nutriments ne sont pas utilisés. C’est là que l’absorption, qui se produit principalement dans l’intestin grêle, entre en jeu. La plupart des nutriments sont absorbés dans la lumière du tube digestif puis libérés dans la circulation sanguine par les cellules épithéliales qui composent la muqueuse. Les lipides sont absorbés par les vaisseaux chylifères et transportés par les vaisseaux lymphatiques dans la circulation sanguine.

Lors de la défécation, dernière étape de la digestion, les matières non digérées sont évacuées de l’organisme sous forme de fèces.

L’appareil digestif : de la perte d’appétit à la constipation

Les changements de l’appareil digestif en raison de l’âge commencent dans la bouche et peuvent affecter toutes les fonctionnalités. Les papilles gustatives sont moins sensibles et la nourriture n’est plus aussi savoureuse qu’auparavant. Manger une pointe de pizza est un défi et non une partie de plaisir lorsque vous avez perdu vos dents, si vous avez une maladie des gencives ou si vos glandes salivaires ne produisent plus assez de salive. La déglutition peut être difficile et les aliments ingérés descendent lentement dans le tube digestif à cause de la faiblesse des tissus musculaires. Les réactions neurosensorielles sont également atténuées, ce qui ralentit la transmission des messages qui stimulent la libération d’enzymes et d’hormones.

Les maladies qui affectent les organes digestifs comme la hernie hiatale, la gastrite et l’ulcère gastro-duodénal peuvent se manifester plus fréquemment avec l’âge. Les problèmes propres à l’intestin grêle comprennent notamment des ulcères duodénaux, la maldigestion et la malabsorption. Les problèmes qui touchent le gros intestin comprennent entre autres les hémorroïdes, la diverticulite et la constipation. Les problèmes de santé qui affectent la fonction des organes accessoires et la capacité à acheminer les enzymes pancréatiques et la bile vers l’intestin grêle comprennent la jaunisse, la pancréatite aiguë, la cirrhose et les calculs biliaires.

Dans certains cas, un seul organe est responsable d’un processus digestif précis. Par exemple, l’ingestion se produit uniquement dans la bouche et la défécation s’opère uniquement par l’anus. Cependant, la plupart des processus digestifs impliquent l’interaction de plusieurs organes et se déroulent à mesure que les aliments se déplacent dans le tube digestif (voir la figure 15.12).

Une étape de la digestion chimique se déroule dans la bouche. Une partie de l’absorption se produit dans la bouche et l’estomac (l’alcool ou l’aspirine p. ex.).

Mécanismes de régulation

Des mécanismes de régulation neuronaux et endocriniens maintiennent dans la lumière intestinale les conditions optimales à la digestion et à l’absorption. Ils stimulent l’activité digestive par une activité mécanique et chimique, et sont contrôlés à la fois de manière extrinsèque et intrinsèque.

Regardez la vidéo :

Vidéo 15.2 Digestive System, Part 3: Crash Course A&P #35 (Appareil digestif, partie 3 : cours accéléré en anatomie et physiologie no 35). © CrashCourse, 2015.

Termes médicaux difficiles à décomposer en radical et affixes

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Abréviations couramment utilisées pour l’appareil digestif

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Maladies et troubles de l’appareil digestif

Reflux gastro-œsophagien

Ce trouble est en grande partie causé par l’acide gastrique qui remonte de l’estomac vers l’œsophage. Les personnes atteintes ressentent souvent une sensation de brûlure irradiante près de la partie supérieure de l’estomac (Mayo Clinic, 2020). Pour en savoir plus, consultez la page de la Mayo Clinic sur le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Cholécystite

Ce trouble est également appelé inflammation de la vésicule biliaire. La formation de calculs biliaires peut bloquer la libération de la bile, ce qui entraîne une réaction inflammatoire. L’ablation chirurgicale (cholécystectomie) ou le broyage des calculs au laser (lithotritie) sont souvent les options thérapeutiques choisies (« Cholécystite », 2019). Pour en savoir plus, visitez la page de Radiology Info sur la cholécystite.

Cirrhose

La cirrhose est un trouble qui entraîne une cicatrisation du foie. Une cirrhose avancée peut être mortelle et elle est généralement irréversible. Elle est causée par différentes formes de maladies du foie et par l’alcoolisme chronique (Mayo Clinic, 2018).

Les signes et symptômes de la cirrhose apparaissent surtout lorsque les dommages au foie sont importants. Ils comprennent entre autres :

-

-

- de la fatigue

- des ecchymoses ou des saignements fréquents

- la perte d’appétit

- des nausées

- des œdèmes

- la perte de poids

- des démangeaisons

- une jaunisse

- l’ascite (Mayo Clinic, 2018)

-

Pour en savoir plus, visitez la page de la Mayo Clinic sur la cirrhose.

Cancer de l’œsophage

Le cancer de l’œsophage prend naissance n’importe où dans le tube œsophagien et serait causé entre autres par le tabac, l’alcool et le reflux acide chronique (Fondation canadienne de la santé digestive, 2020). Pour en savoir plus, visitez la page de la FCSD sur le cancer de l’œsophage.

Hépatite A, B et C

L’inflammation du foie est appelée hépatite. Elle peut être causée par plusieurs facteurs comme les virus, la consommation d’alcool, les toxines et les interactions médicamenteuses. Dans certains cas, elle peut également être due à une réaction auto-immune de l’organisme. Il existe cinq types d’hépatite virale : A, B, C, D et E (Booth, 2018). Pour en savoir plus, consultez l’article d’Healthline sur l’hépatite.

Maladie cœliaque (intolérance au gluten)

Les personnes atteintes de la maladie cœliaque ont une réaction de sensibilité immunitaire qui se produit dans l’intestin grêle lorsqu’elles consomment du gluten. Cette maladie est héréditaire. La consommation quotidienne de gluten entraîne des lésions de l’intestin grêle. Une fois le diagnostic posé, les personnes concernées adoptent un régime sans gluten, ce qui est la meilleure approche pour prendre en charge la maladie (Celiac Disease Foundation, s. d.). Pour en savoir plus, lisez l’article de la Celiac Disease Foundation : What is Celiac Disease?.

Maladie de Crohn et colite ulcéreuse

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) caractérisées par une inflammation d’une ou plusieurs parties du tube digestif. La maladie de Crohn se manifeste n’importe où dans le tube digestif, de la bouche à l’anus, quoiqu’elle se manifeste le plus souvent dans l’intestin grêle. Elle cause souvent une malabsorption des nutriments. La colite ulcéreuse est caractérisée par une inflammation localisée et des ulcères dans le côlon (Crohn et Colite Canada, 2019). Pour en savoir plus, visitez la page de Crohn et Colite Canada sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Cancer colorectal

Il se développe dans la partie du tube digestif située au niveau du côlon et est surtout fréquent chez les adultes. Le cancer colorectal est généralement diagnostiqué par une coloscopie (Fondation canadienne de la santé digestive, 2020a). Pour en savoir plus, visitez la page de la FCSD sur le cancer colorectal.

Hernie

Une hernie se manifeste lorsqu’un organe ou un tissu adipeux se faufile à travers une zone de faiblesse dans un muscle ou un tissu conjonctif. Une hernie hiatale affecte la partie supérieure de l’estomac.

Syndrome du côlon irritable

Le syndrome du côlon irritable (SCI) est un trouble courant qui affecte le gros intestin. Il est souvent caractérisé par des douleurs abdominales, car les tissus nerveux sensibles du côlon réagissent aux mouvements des aliments et des déchets dans le tube digestif. De plus, les personnes atteintes souffrent souvent de gaz et de ballonnements. Les modifications du régime alimentaire et du mode de vie contribuent souvent à la prise en charge de la maladie (Fondation canadienne de la santé digestive, 2020b). Pour en savoir plus, visitez la page de la FCSD sur le SCI.

Polype

Un polype est une petite excroissance de tissu qui dépasse de la paroi intestinale. Certains cancers de l’intestin étaient d’abord un polype. Ils sont généralement fréquents chez les personnes de plus de 50 ans. Les polypes se manifestent d’abord sous la forme d’un petit groupe de cellules dans le côlon. La plupart des polypes ne sont pas cancéreux, mais certains peuvent le devenir (Mayo Clinic, 2019). Pour en savoir plus, visitez la page de la Mayo Clinic sur les polypes.

Termes médicaux en contexte

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Spécialités médicales et interventions associées à l’appareil digestif

Gastroentérologie

Spécialité axée sur le diagnostic et le traitement des maladies de l’appareil digestif, la gastroentérologie est une branche de la médecine interne. Les spécialistes de la discipline sont des gastroentérologues (Association médicale canadienne, 2018). Pour en savoir plus, consultez le document (PDF) de l’Association médicale canadienne sur la gastroentérologie.

Interventions

Transit œso-gastro-duodénal

Il s’agit d’une intervention diagnostique impliquant l’introduction d’un produit de contraste appelé baryum, par ingestion ou par lavement. Ainsi, les radiographies des structures de l’appareil gastro-intestinal supérieur et inférieur peuvent être réalisées (Johns Hopkins Medicine, 2020). Pour en savoir plus, consultez la page de Johns Hopkins Medicine sur la radiographie barytée.

Test de recherche de sang occulte dans les selles

Il s’agit d’un test permettant de vérifier la présence de sang dans un échantillon de matières fécales. Le patient dispose d’un papier imperméable sur lequel placer l’échantillon, qui est analysé au microscope pour détecter du sang. Le sang peut être un indicateur d’une croissance anormale dans les intestins (Johns Hopkins Medicine, 2020a).

Culture de selles

Il s’agit d’un prélèvement d’un petit échantillon de selles qui est analysé pour détecter une croissance bactérienne anormale au moyen d’une culture (Johns Hopkins Medicine, 2020a).

Endoscopie digestive haute

Une endoscopie digestive haute (EDH) est un examen du tractus gastro-intestinal supérieur (œsophage, estomac, duodénum) au moyen d’un instrument spécial appelé endoscope. Le médecin examine les tissus et procède à une biopsie s’il y a lieu (Johns Hopkins Medicine, 2020a.)

Vocabulaire de l’appareil digestif

Ampoule

Dilatation en forme de sac d’un canal ou d’un conduit.

Bicarbonate

Sous-produit du métabolisme.

Glucides

Sucres, amidons et fibres dans les fruits, les céréales, les légumes et les produits laitiers.

Convexe

Recourbé vers l’extérieur.

Distal

Loin de l’axe médian du corps ou du point d’attache.

Émulsification

Décomposition des lipides en cellules sanguines plus petites qui favorisent l’activité des enzymes et la digestion des aliments.

Exocrine

Sécrété à l’extérieur, directement ou par un conduit.

Fundus

Partie d’un organe creux.

Hiatal

Qui se rapporte à une petite ouverture (hiatus) dans le diaphragme par laquelle passe l’œsophage.

Hile

Région concave où les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et les nerfs pénètrent également dans les poumons.

Lèvres

Les deux parties charnues de la bouche.

Vaisseaux chylifères

Vaisseaux lymphatiques de l’intestin grêle qui absorbent les lipides digérés.

Tonsille linguale

Ensemble de tissus lymphatiques situés dans la lamina propria de la racine de la langue.

Lymphoïde

Qui a l’apparence de la lymphe ou de tissus lymphatiques.

Malabsorption

Problèmes d’absorption des nutriments.

Maldigestion

Défaut de transformation des aliments.

Cavité nasale

L’intérieur du nez.

Neurosensoriel

Qui concerne les nerfs afférents.

Omentum

Le tissu adipeux qui s’étend sur l’abdomen et qui joue un rôle dans la réponse immunitaire et la croissance de certains cancers.

Tonsille palatine

Deux amas de tissus mous situés à l’arrière de la gorge (pharynx).

Proximal

Proche de l’axe médian du corps ou du point d’attache.

Sphincter pylorique

Bande de muscle lisse à la jonction du pylore de l’estomac et du duodénum de l’intestin grêle.

Quadrilatère

Forme carrée ou rectangulaire.

Épithélium pavimenteux stratifié

Couches de cellules superposées sur une membrane basale.

Mettez vos connaissances à l’épreuve!

Un élément interactif ou multimédia a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez y accéder en ligne à l’adresse suivante :

https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalterminology/?p=261.

Références

Booth, S. (2018, 13 août). Everything you need to know about hepatitis A, B, C, D, E. Healthline. www.healthline.com/health-news/everything-you-need-to-know-about-hepatitis#1

Association médicale canadienne. (2018, août). Gastroentérologie. Profils des spécialités de l’AMC. www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/gastronenterology-fr.pdf

Fondation canadienne de la santé digestive. (2020). Cancer de l’œsophage. cdhf.ca/fr/digestive-conditions/esophageal-cancer/

Fondation canadienne de la santé digestive. (2020a). Cancer du côlon. cdhf.ca/fr/digestive-conditions/colon-cancer/

Fondation canadienne de la santé digestive. (2020b). Syndrome du côlon irritable. cdhf.ca/fr/digestive-conditions/irritable-bowel-syndrome-ibs/

Celiac Disease Foundation. (s. d.). What is celiac disease? celiac.org

« Cholécystite ». (2019, 15 janvier). Radiologyinfo.org. www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=cholecystitis

Crohn et Colite Canada. (s. d.). Quelles sont ces maladies? crohnetcolite.ca/A-propos-de-ces-maladies/Que-sont-ces-maladies

Johns Hopkins Medicine. (2020). Barium x-rays (upper and lower GI). www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/barium-xrays-upper-and-lower-gi

Johns Hopkins Medicine. (2020a). Digestive diagnostic procedures. www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/digestive-diagnostic-procedures

Mayo Clinic. (2020, 22 mai). Reflux gastro-œsophagien. Mayo Clinic. www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/symptoms-causes/syc-20361940

Mayo Clinic. (2018, 7 décembre). Cirrhose. Mayo Clinic. www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cirrhosis/symptoms-causes/syc-20351487

Mayo Clinic. (2019, 19 octobre). Polype colorectal. Mayo Clinic. www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-polyps/symptoms-causes/syc-20352875

Description des images

Description de la figure 15.1 : L’illustration montre l’appareil digestif de l’humain et les principaux organes nommés. Les étiquettes identifient les structures suivantes (dans le sens horaire, à partir du haut) : glandes salivaires : glande parotide, glande sublinguale, glande submandibulaire; pharynx, estomac, rate, pancréas, gros intestin : côlon transverse, côlon ascendant, côlon descendant, cæcum, côlon sigmoïde, appendice, rectum, canal anal, anus; intestin grêle : duodénum, jéjunum, iléon; vésicule biliaire, foie, œsophage, langue, bouche. [Retour à la figure 15.1]

Description de la figure 15.2 : L’illustration montre une vue antérieure de la structure de la bouche. Les dents, les lèvres, la langue, les gencives et d’autres parties sont identifiées. Les étiquettes identifient les structures suivantes (dans le sens horaire, en partant du haut) : lèvre supérieure, frein de la lèvre supérieure, gencives, arc palatoglosse, gosier, arc palatopharyngien, tonsille palatine, langue, frein de la langue, canal d’ouverture de la glande submandibulaire, gencives, frein de la lèvre inférieure, lèvre inférieure, vestibule oral, incisives, canine, prémolaires, molaires, joue, uvule palatine, palais mou, palais dur. [Retour à la figure 15.2]

Description de la figure 15.3 : L’illustration montre les parties de la langue et des papilles linguales. Les étiquettes identifient les structures suivantes (en partant du haut) : épiglotte, arc palatopharyngien, tonsille palatine, tonsille linguale, arc palatoglosse, sillon terminal, papilles foliées, papilles caliciformes, dos de la langue, papilles fongiformes, papilles filiformes. [Retour à la figure 15.3]

Description de la figure 15.4 : L’illustration montre l’œsophage, qui descend de la bouche à l’estomac. Les sphincters supérieur et inférieur de l’œsophage sont identifiés. Les étiquettes identifient les structures suivantes (en partant du haut) : sphincter supérieur de l’œsophage, trachée, œsophage, sphincter inférieur de l’œsophage, estomac. [Retour à la figure 15.4]

Description de la figure 15.5 : L’illustration montre une coupe transversale de l’estomac et les principales parties : le cardia, le fundus, le corps et le pylore sont identifiés. Les étiquettes identifient les structures suivantes (à partir du haut de l’estomac) : œsophage, musculeuse externe (couche longitudinale, couche circulaire, couche oblique), cardia, fundus, séreuse, petite et grande courbure, lumière, rides de la muqueuse, antre pylorique, canal pylorique, valve du muscle sphincter pylorique au niveau du pylore, duodénum. [Retour à la figure 15.5]

Description de la figure 15.6 : L’illustration montre l’intestin grêle et ses différentes parties. Les étiquettes identifient les structures suivantes (en partant du haut de l’intestin grêle) : duodénum, jéjunum, iléon, gros intestin, rectum. [Retour à la figure 15.6]

Description de la figure 15.7 : L’illustration montre le gros intestin et ses principales parties. Les étiquettes identifient les structures suivantes (à partir du début du gros intestin) : appendice vermiforme, cæcum, iléon, côlon ascendant, côlon transverse, angle colique droit (hépatique), angle colique gauche (splénique), côlon descendant, côlon sigmoïde, rectum, canal anal. [Retour à la figure 15.7]

Description de la figure 15.8 : L’illustration montre les organes accessoires de l’appareil digestif. Le foie, la rate, le pancréas, la vésicule biliaire et les principales parties sont identifiés. Les étiquettes identifient les structures suivantes : foie (lobe droit, lobe carré, lobe gauche, lobe caudé), rate, pancréas, conduit pancréatique, vésicule biliaire, conduit hépatique droit, conduit cystique, conduit hépatique commun, canal cholédoque, conduit hépatique gauche. [Retour à la figure 15.8]

Description de la figure 15.9 : L’illustration montre le pancréas et identifie ses principales parties (de gauche à droite) : conduit cholédoque, tête du pancréas, conduit pancréatique, lobules, queue du pancréas. Une vue agrandie d’une petite région du pancréas montre les cellules des îlots pancréatiques, les cellules acineuses, les cellules exocrines et le conduit pancréatique. [Retour à la figure 15.9]

Description de la figure 15.10 : L’illustration montre la vésicule biliaire et ses principales parties. Les étiquettes identifient les structures suivantes (en commençant par la vésicule biliaire) : corps, fundus, col, conduit cystique, conduit hépatique commun, conduit cholédoque, conduits hépatiques gauche et droit, foie. [Retour à la figure 15.10]

Description de la figure 15.11 : L’illustration montre le péristaltisme faisant avancer la nourriture. À gauche, le bol alimentaire se trouve vers le haut de l’œsophage et les flèches pointant vers le bas indiquent la direction du mouvement de l’onde péristaltique. Au centre, le bol alimentaire et le mouvement de l’onde sont proches du centre de l’œsophage et à droite, ils sont proches de l’extrémité inférieure de l’œsophage. [Retour à la figure 15.11]

Description de la figure 15.12 : L’illustration montre les différents processus digestifs. Elle montre également le passage des aliments, de la bouche aux principaux organes. Les boîtes de texte identifient les différents processus digestifs : absorption (acheminement des nutriments et de l’eau vers les vaisseaux sanguins et lymphatiques [intestin grêle], acheminement de l’eau vers les vaisseaux sanguins [gros intestin]), propulsion (déglutition [oropharynx], péristaltisme [œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin]), digestion chimique, digestion mécanique (mastication [bouche], brassage [estomac], segmentation [intestin grêle]). Les parties du tube digestif sont aussi identifiées : ingestion d’aliments, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, fèces, anus, défécation. [Retour à la figure 15.12]

Sauf indication contraire, le chapitre présente du contenu adapté du manuel Anatomy and Physiology (sur OpenStax), de Betts et coll. et est utilisé sous licence internationale CC BY 4.0. Téléchargez ou consultez gratuitement le manuel à l’adresse https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology/pages/1-introduction.